点型紫外火焰探测器 GB 12791-2006:修订间差异

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

||

| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||

| 第299行: | 第299行: | ||

调制器由斩光器和直流电动机组成,直流电动机驱动斩光器以所需频率旋转,对火焰燃烧产生的辐 射进行调制(如图 2 所示) 。 | 调制器由斩光器和直流电动机组成,直流电动机驱动斩光器以所需频率旋转,对火焰燃烧产生的辐 射进行调制(如图 2 所示) 。 | ||

[[文件:点型紫外火焰探测器GB 12791-2006 图1紫外火焰试样检测装置结构图.png|400px]] | |||

1 **—** 火焰 ; | 1 **—** 火焰 ; | ||

| 第331行: | 第331行: | ||

单位为毫米 | 单位为毫米 | ||

[[文件:点型紫外火焰探测器GB 12791-2006 图2 调制器结构图.png|400px]] | |||

图 2 调制器结构图 | 图 2 调制器结构图 | ||

| 第353行: | 第353行: | ||

沿着光学轨道反复移动试样的安装支架 , 确定试样在 30 S 内 可 靠 响 应 且 距 光 源 距 离 最 大 时 的 位 置 , 即试样响应点 。测量该点与光源的距离 , 即试样响应点 D值 。 | 沿着光学轨道反复移动试样的安装支架 , 确定试样在 30 S 内 可 靠 响 应 且 距 光 源 距 离 最 大 时 的 位 置 , 即试样响应点 。测量该点与光源的距离 , 即试样响应点 D值 。 | ||

根据光学原理 , 试样响应点与光源之间的距离 D | 根据光学原理 , 试样响应点与光源之间的距离 D 的平方与光源对试样传感面辐射的有效功率S成 反比关系 , 即 : | ||

S = K/D² (K 为变换常数) | |||

对于随机响应特性的试样 , 必须先反复测量其响应阈值至少 6 次 , 直至下一次的响应阈值的变化不 超出前几次测量的响应阈值平均值的 10% 。 | 对于随机响应特性的试样 , 必须先反复测量其响应阈值至少 6 次 , 直至下一次的响应阈值的变化不 超出前几次测量的响应阈值平均值的 10% 。 | ||

| 第363行: | 第363行: | ||

4 . 2 . 3 . 3 计算响应阈值比 | 4 . 2 . 3 . 3 计算响应阈值比 | ||

比较两次测量的响应阈值 , 大者为 | 比较两次测量的响应阈值 , 大者为 S<sub>max</sub>, 小者为 S<sub>min</sub>, 分别对应 D<sub>max</sub> 和 D<sub>min</sub>, 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> =<math>D^{2}_{max}</math> : <math>D^{2}_{min}</math> 。 | ||

=== 4.3 一致性试验 === | === 4.3 一致性试验 === | ||

| 第373行: | 第373行: | ||

4 . 3 . 2 试验方法 | 4 . 3 . 2 试验方法 | ||

按 4. 2. 3 条规定方法 , 分别测量 10 只试样响应点 D值 , 其中最大值为 | 按 4. 2. 3 条规定方法 , 分别测量 10 只试样响应点 D值 , 其中最大值为 D<sub>max</sub> , 最小值为 D<sub>min</sub>, 计算响 应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 3 . 3 要求 | 4 . 3 . 3 要求 | ||

响应阈值比 | 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 2. 0 。 | ||

4 . 3 . 4 设备 | 4 . 3 . 4 设备 | ||

| 第391行: | 第391行: | ||

4 . 4 . 2 方法 | 4 . 4 . 2 方法 | ||

按 4. 2. 3 条规定方法 , 在试样正常工作的任意一方位上连续测量 6 次响应点 D 值 , 其中最大值为 | 按 4. 2. 3 条规定方法 , 在试样正常工作的任意一方位上连续测量 6 次响应点 D 值 , 其中最大值为 D<sub>max</sub> , 最小值为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 4 . 3 要求 | 4 . 4 . 3 要求 | ||

响应阈值比 | 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 4 . 4 试验设备 | 4 . 4 . 4 试验设备 | ||

| 第409行: | 第409行: | ||

4 . 5 . 2 方法 | 4 . 5 . 2 方法 | ||

按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D 值 。 每测量一次后 , 将试样转动一个角度 , 使试样的轴线 与光轴的夹 角 分 别 为 | 按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D 值 。 每测量一次后 , 将试样转动一个角度 , 使试样的轴线 与光轴的夹 角 分 别 为 0° 、15° 、30°、45°、60°。 其 中 最 大 值 为 D<sub>max</sub> , 最 小 值 为 D<sub>min</sub> , 计 算 响 应 阈 值 比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 5 . 3 要求 | 4 . 5 . 3 要求 | ||

试样视锥角应不小于 | 试样视锥角应不小于 60° , 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 2. 0 。 | ||

4 . 5 . 4 设备 | 4 . 5 . 4 设备 | ||

| 第427行: | 第427行: | ||

4 . 6 . 2 试验方法 | 4 . 6 . 2 试验方法 | ||

使试样在正常监视状态下连续运行 7 d 。试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D值 , 与该 试样在一致性试验中的响应点 D值相比较 , 大者为 | 使试样在正常监视状态下连续运行 7 d 。试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D值 , 与该 试样在一致性试验中的响应点 D值相比较 , 大者为 D<sub>max</sub> , 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 6 . 3 要求 | 4 . 6 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 响应阈值比 | 试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 6 . 4 试验设备 | 4 . 6 . 4 试验设备 | ||

| 第445行: | 第445行: | ||

4 . 7 . 2 试验方法 | 4 . 7 . 2 试验方法 | ||

分别使试样工作电压比额定电 压 降 低 15%和 升 高 10%,按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 。 与该试样在一致性试验中的响应点 D值相比较,三者中最大值为 | 分别使试样工作电压比额定电 压 降 低 15%和 升 高 10%,按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 。 与该试样在一致性试验中的响应点 D值相比较,三者中最大值为 D<sub>max</sub> ,最小值为 D<sub>min</sub> ,计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 7 . 3 要求 | 4 . 7 . 3 要求 | ||

试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后,响应阈值比 | 试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后,响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 6 。 | ||

4 . 7 . 4 设备 | 4 . 7 . 4 设备 | ||

| 第469行: | 第469行: | ||

单位为毫米 | 单位为毫米 | ||

[[文件:点型紫外火焰探测器GB 12791-2006 图3环境光线干扰模拟装置结构图.png|400px]] | |||

1 **—** 白炽灯 ; | 1 **—** 白炽灯 ; | ||

| 第495行: | 第495行: | ||

4 . 8 . 2 . 3 计算响应阈值比 | 4 . 8 . 2 . 3 计算响应阈值比 | ||

按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 | 按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 D<sub>max</sub> , 小者为 D<sub>min</sub> 值 , 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 8 . 3 要求 | 4 . 8 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 , 响应阈值比 | 试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 , 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 6 ; 试验后 , 试样响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 8 . 4 试验设备 | 4 . 8 . 4 试验设备 | ||

| 第517行: | 第517行: | ||

4 . 9 . 2 . 2 在温度 23℃±5℃的条件下 , 以不大于 0. 5℃/min 的升温速率 , 将温度升至 55℃ ±2℃ , 在此 条件下保持 2 h 。试验期间 , 观察并记录试样的工作状态 。 | 4 . 9 . 2 . 2 在温度 23℃±5℃的条件下 , 以不大于 0. 5℃/min 的升温速率 , 将温度升至 55℃ ±2℃ , 在此 条件下保持 2 h 。试验期间 , 观察并记录试样的工作状态 。 | ||

4 . 9 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在正常大气条件下放置 1 h 。然后按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 | 4 . 9 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在正常大气条件下放置 1 h 。然后按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 9 . 3 要求 | 4 . 9 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈 值比 | 试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈 值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 9 . 4 试验设备 | 4 . 9 . 4 试验设备 | ||

| 第539行: | 第539行: | ||

4 . 10 . 2 . 2 在温度 15℃ ~20℃ 、相对湿度不大于 70%的条件下保持 1 h , 然后以不大于 0. 5℃/min 的降 温速率 , 将温度降至 —10℃±3℃ , 在此条件下保持 2 h(试样不应有结冰现象) 。试验期间 , 观察并记录 试样的工作状态 。 | 4 . 10 . 2 . 2 在温度 15℃ ~20℃ 、相对湿度不大于 70%的条件下保持 1 h , 然后以不大于 0. 5℃/min 的降 温速率 , 将温度降至 —10℃±3℃ , 在此条件下保持 2 h(试样不应有结冰现象) 。试验期间 , 观察并记录 试样的工作状态 。 | ||

4 . 10 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 | 4 . 10 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 10 . 3 要求 | 4 . 10 . 3 要求 | ||

| 第545行: | 第545行: | ||

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈 | 试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈 | ||

值比 | 值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 10 . 4 试验设备 | 4 . 10 . 4 试验设备 | ||

| 第563行: | 第563行: | ||

4 . 1 1 . 2 . 2 调节湿热试验箱,使试样在温度为 40℃±2℃ 、相对湿度为 93%±3%的条件下持续 4 d 。试 验期间,观察并记录试样的工作状态 。 | 4 . 1 1 . 2 . 2 调节湿热试验箱,使试样在温度为 40℃±2℃ 、相对湿度为 93%±3%的条件下持续 4 d 。试 验期间,观察并记录试样的工作状态 。 | ||

4 . 1 1 . 2 . 3 试验后,取出试样,在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值,与该试样在一致性试验中的 D值相比较,大者为 | 4 . 1 1 . 2 . 3 试验后,取出试样,在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值,与该试样在一致性试验中的 D值相比较,大者为 D<sub>max</sub> ,小者为 D<sub>min</sub> ,计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4.1 1 . 3 要求 | 4.1 1 . 3 要求 | ||

试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈 值比 | 试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈 值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4.1 1 . 4 试验设备 | 4.1 1 . 4 试验设备 | ||

| 第585行: | 第585行: | ||

4 . 12 . 2 . 2 调节湿热试验箱,使试样在温度为 40℃±2℃ 、相对湿度为 93%±3%的条件下持续 21 d 。 | 4 . 12 . 2 . 2 调节湿热试验箱,使试样在温度为 40℃±2℃ 、相对湿度为 93%±3%的条件下持续 21 d 。 | ||

4 . 12 . 2 . 3 试验后,取出试样,在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值,与该试样在一致性试验中的 D值相比较,大者为 | 4 . 12 . 2 . 3 试验后,取出试样,在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值,与该试样在一致性试验中的 D值相比较,大者为 D<sub>max</sub> ,小者为 D<sub>min</sub> ,计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 12 . 3 要求 | 4 . 12 . 3 要求 | ||

| 第593行: | 第593行: | ||

a) 恢复到正常监视状态时,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; | a) 恢复到正常监视状态时,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; | ||

b) 试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈值比 | b) 试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 6 。 | ||

4 . 12 . 4 试验设备 | 4 . 12 . 4 试验设备 | ||

| 第615行: | 第615行: | ||

b) 相对湿度 : 90% ~96% ; | b) 相对湿度 : 90% ~96% ; | ||

c) | c) SO<sub>2</sub> 浓度 : (25 十 5)×10<sup>-6</sup> (体积比) ; | ||

d) 试验周期 : 21 d 。 | d) 试验周期 : 21 d 。 | ||

4 . 13 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在 正 常 大 气 条 件 下 放 置 7 d 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 | 4 . 13 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在 正 常 大 气 条 件 下 放 置 7 d 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 13 . 3 要求 | 4 . 13 . 3 要求 | ||

| 第627行: | 第627行: | ||

a) 恢复到正常监视状态时 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; | a) 恢复到正常监视状态时 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; | ||

b) 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈值比 | b) 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 6 。 | ||

4 . 13 . 4 试验设备 | 4 . 13 . 4 试验设备 | ||

| 第703行: | 第703行: | ||

4 . 16 . 2 . 1 将试样及其底座固定在振动试验台上 , 接通控制和指示设备 , 使其处于正常监视状态 。 | 4 . 16 . 2 . 1 将试样及其底座固定在振动试验台上 , 接通控制和指示设备 , 使其处于正常监视状态 。 | ||

4 . 16 . 2 . 2 依次在三个互相垂直的轴线上 , 在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内 , 以 5 m/ | 4 . 16 . 2 . 2 依次在三个互相垂直的轴线上 , 在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内 , 以 5 m/s² 的加速度 幅值 , 1 倍频程每分的扫频速率 , 各进行 1 次扫频循环 。 | ||

4 . 16 . 2 . 3 振动结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 | 4 . 16 . 2 . 3 振动结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 16 . 3 要求 | 4 . 16 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动 现象 ; 响应阈值比 | 试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动 现象 ; 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 16 . 4 试验设备 | 4 . 16 . 4 试验设备 | ||

| 第725行: | 第725行: | ||

4 . 17 . 2 . 1 将试样及其底座固定在振动试验台上 。 | 4 . 17 . 2 . 1 将试样及其底座固定在振动试验台上 。 | ||

4 . 17 . 2 . 2 依次在三个互相垂直的轴线上 , 在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内 , 以 10 m/ | 4 . 17 . 2 . 2 依次在三个互相垂直的轴线上 , 在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内 , 以 10 m/s² 的加速度 幅值 , 1 oct/min 的扫频速率 , 各进行 20 次扫频循环 。 | ||

4 . 17 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 | 4 . 17 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 17 . 3 要求 | 4 . 17 . 3 要求 | ||

| 第735行: | 第735行: | ||

a) 恢复到正常监视状态时 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; | a) 恢复到正常监视状态时 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; | ||

b) 试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 | b) 试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 17 . 4 试验设备 | 4 . 17 . 4 试验设备 | ||

| 第751行: | 第751行: | ||

4 . 18 . 2 . 1 将试样及其底座固定在冲击试验台上 , 接通控制和指示设备 , 使其处于正常监视状态 。 | 4 . 18 . 2 . 1 将试样及其底座固定在冲击试验台上 , 接通控制和指示设备 , 使其处于正常监视状态 。 | ||

4 . 18 . 2 . 2 对质量为 M(kg)的试样 , 当 M≤4 . 75 时 , 峰值加速度为(100—20M) × 10 m/ | 4 . 18 . 2 . 2 对质量为 M(kg)的试样 , 当 M≤4 . 75 时 , 峰值加速度为(100—20M) × 10 m/s² ; 当 M>4 . 75 时 , 峰值加速度为 0 , 脉冲时间为 6 ms。启动冲击试验台 , 对试样的 6 个方向进行冲击 。 | ||

4 . 18 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 | 4 . 18 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 18 . 3 要求 | 4 . 18 . 3 要求 | ||

试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 | 试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 18 . 4 试验设备 | 4 . 18 . 4 试验设备 | ||

| 第773行: | 第773行: | ||

4 . 19 . 2 . 1 将试样及其底座按正常的工作位置固定在碰撞试验台的水平安装板上 , 接通控制和指示设 备 , 使其处于正常监视状态 。试样在试验前应至少通电 15 min 。 | 4 . 19 . 2 . 1 将试样及其底座按正常的工作位置固定在碰撞试验台的水平安装板上 , 接通控制和指示设 备 , 使其处于正常监视状态 。试样在试验前应至少通电 15 min 。 | ||

4 . 19 . 2 . 2 调整碰撞试验设备 , 使锤头碰撞面的中心能够从水平方向碰撞试样 , 并对准使试样最易遭受 破坏的部位 。然后以 1 . 5 m/ | 4 . 19 . 2 . 2 调整碰撞试验设备 , 使锤头碰撞面的中心能够从水平方向碰撞试样 , 并对准使试样最易遭受 破坏的部位 。然后以 1 . 5 m/s±0 . 125 m/s的锤头速度 、1 . 9 J±0 . 1 J的碰撞动能碰撞试样 1 次 。 | ||

4 . 19 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 | 4 . 19 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 19 . 3 要求 | 4 . 19 . 3 要求 | ||

试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 | 试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不大于 1 . 3 。 | ||

4 . 19 . 4 试验设备 | 4 . 19 . 4 试验设备 | ||

| 第785行: | 第785行: | ||

碰撞试验装置(如图 4 所示)主体是一个摆锤机构 , 摆锤的锤头由硬质铝合金 Alcu4 siMg(经固溶 、 时效处理)制成 , 外形为具有一个斜的碰撞面的六面体 。锤头的摆杆固定在带球轴承的钢轮毂上 , 球轴 承装在硬钢架的固定钢轴上 。硬钢架的结构应保证在未安装试样时能够使摆锤自由旋转 。 | 碰撞试验装置(如图 4 所示)主体是一个摆锤机构 , 摆锤的锤头由硬质铝合金 Alcu4 siMg(经固溶 、 时效处理)制成 , 外形为具有一个斜的碰撞面的六面体 。锤头的摆杆固定在带球轴承的钢轮毂上 , 球轴 承装在硬钢架的固定钢轴上 。硬钢架的结构应保证在未安装试样时能够使摆锤自由旋转 。 | ||

锤头的外形尺寸为长 94 mm 、宽 76 mm 、高 50 mm , 质量约为 0. 79 kg 。锤头的斜切面与纵轴之间 的夹角为 | 锤头的外形尺寸为长 94 mm 、宽 76 mm 、高 50 mm , 质量约为 0. 79 kg 。锤头的斜切面与纵轴之间 的夹角为 60°±1°。锤头的摆杆外径为 25 mm±0 . 1 mm , 壁厚为 1 . 6 mm±0 . 1 mm 。 | ||

锤头的纵轴距旋转轴线的径向距离为 305 mm , 锤头的摆杆轴线要保证与旋转轴线垂直 。外径为 102 mm , 长为 200 mm 的钢轮毂同心组装在直径为 25 mm 的钢轴上 。钢轴直径的精度取决于所用轴承 尺寸公差 。 | 锤头的纵轴距旋转轴线的径向距离为 305 mm , 锤头的摆杆轴线要保证与旋转轴线垂直 。外径为 102 mm , 长为 200 mm 的钢轮毂同心组装在直径为 25 mm 的钢轴上 。钢轴直径的精度取决于所用轴承 尺寸公差 。 | ||

| 第793行: | 第793行: | ||

安装试样的水平安装板由钢架支撑 , 安装板可以上下调整 , 以便使锤头的碰撞面中心从水平方向碰 撞试样 。 | 安装试样的水平安装板由钢架支撑 , 安装板可以上下调整 , 以便使锤头的碰撞面中心从水平方向碰 撞试样 。 | ||

在使用试验设备时 , 首先要按图 4 调整试样和安装板的位置 。调好后 , 把安装板固定在钢架上 , 然 后摘下工作重锤 , 通过调整配重块平衡摆锤机构 。调整平衡后 , 把摆杆拉到水平位置上 , 系上工作重锤 , | 在使用试验设备时 , 首先要按图 4 调整试样和安装板的位置 。调好后 , 把安装板固定在钢架上 , 然 后摘下工作重锤 , 通过调整配重块平衡摆锤机构 。调整平衡后 , 把摆杆拉到水平位置上 , 系上工作重锤 ,当摆锤机构释放时 , 工作重锤使锤头旋转 270°,碰撞试样 。 | ||

当摆锤机构释放时 , 工作重锤使锤头旋转 | |||

[[文件:点型紫外火焰探测器GB 12791-2006 图4碰撞试验装置结构图.png|400px]] | |||

单位为毫米 | 单位为毫米 | ||

a**—** 安装板 ; | a**—** 安装板 ; | ||

| 第815行: | 第811行: | ||

f**—** 球轴承 ; | f**—** 球轴承 ; | ||

g **—** 转动 | g **—** 转动 270°; | ||

h**—** 工作重锤 ; | h**—** 工作重锤 ; | ||

| 第853行: | 第849行: | ||

|- | |- | ||

| 扫频速率 /10 oct/ s || ≤1 . 5 × 10-3 | | 扫频速率 /10 oct/ s || ≤1 . 5 × 10<sup>-3</sup> | ||

|- | |- | ||

| 第862行: | 第858行: | ||

4 . 20 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。 | 4 . 20 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。 | ||

4 . 20 . 2 . 4 干扰环境结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值 相比较 , 大者为 | 4 . 20 . 2 . 4 干扰环境结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值 相比较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 20 . 3 要求 | 4 . 20 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 | 试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不 大于 1 . 3 。 | ||

4 . 20 . 4 试验设备 | 4 . 20 . 4 试验设备 | ||

| 第899行: | 第895行: | ||

4 . 21 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。 | 4 . 21 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。 | ||

4 . 21 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 | 4 . 21 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 21 . 3 要求 | 4 . 21 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 | 试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不 大于 1 . 3 。 | ||

4 . 21 . 4 试验设备 | 4 . 21 . 4 试验设备 | ||

| 第944行: | 第940行: | ||

4 . 22 . 2 . 4 干扰期间 , 观察并记录试样的工作状态 。 | 4 . 22 . 2 . 4 干扰期间 , 观察并记录试样的工作状态 。 | ||

4 . 22 . 2 . 5 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 | 4 . 22 . 2 . 5 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 22 . 3 要求 | 4 . 22 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 | 试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不 大于 1 . 3 。 | ||

4 . 22 . 4 试验设备 | 4 . 22 . 4 试验设备 | ||

| 第994行: | 第990行: | ||

4 . 23 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。 | 4 . 23 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。 | ||

4 . 23 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 | 4 . 23 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 23 . 3 要求 | 4 . 23 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 | 试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不 大于 1 . 3 。 | ||

4 . 23 . 4 试验设备 | 4 . 23 . 4 试验设备 | ||

| 第1,036行: | 第1,032行: | ||

4 . 24 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。 | 4 . 24 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。 | ||

4 . 24 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 | 4 . 24 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 D<sub>max</sub>, 小者为 D<sub>min</sub>, 计算响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 。 | ||

4 . 24 . 3 要求 | 4 . 24 . 3 要求 | ||

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 | 试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 S<sub>max</sub> : S<sub>min</sub> 应不 大于 1 . 3 。 | ||

4 . 24 . 4 试验设备 | 4 . 24 . 4 试验设备 | ||

2025年6月10日 (二) 13:51的最新版本

引用资料

标准状态

当前标准:点型紫外火焰探测器 GB 12791-2006

发布日期:2006-07-17

实施日期:2007-04-01

旧标准:点型紫外火焰探测器 GB 12791-1991

发布日期:1991-04-11

实施日期:1991-12-01

废止日期:2007-04-01

1 范围

本标准规定了点型紫外火焰探测器的一般要求 、要求和试验方法 、检验规则和标志 。

本标准适用于一般工业与民用建筑中安装的波长范围低于 300 nm 的点型紫外火焰探测器 。对于 在其他环境中安装的具有特殊性能的点型紫外火焰探测器 , 除特殊性能由有关标准另行规定外 , 也应执 行本标准 。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 。凡是注 日期的引用文件 , 其随后所有 的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准 , 然而 , 鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本 。凡是不注日期的引用文件 , 其最新版本适用于本标准 。

GB9969 . 1 工业产品使用说明书 总则

GB12978 消防电子产品检验规则

GB16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级

GB/T 17626.2—1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(idt IEC 61000-4-2:1995)

GB/T 17626.3—1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3:1995)

GB/T 17626.4—1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4:1995)

GB/T 17626.5—1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5:1995)

GB/T 17626.6—1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度(idt IEC 61000-4-6:1996)

3 一般要求

3.1 总则

点型紫外火焰探测器(以下称探测器)若要符合本标准 , 应首先满足本章要求 , 然后按第 4 章规定进 行试验 , 并满足试验要求 。

3.2 报警确认灯

探测器应具有红色报警确认灯 。 当被监视区域火灾参数符合报警条件时 , 探测器报警确认灯应点 亮 , 并保持至被复位 。通过报警确认灯显示探测器其他工作状态时 , 被显示状态应与火灾报警指示时的 状态有明显区别 。可拆卸探测器的报警确认灯可安装在探头或其底座上 。 确认灯点亮时在其正前方 6 m处 , 照度不超过 500 l x 的环境条件下 , 应清晰可见 。

3.3 辅助设备连接

探测器连接其他辅助设备(例如远程确认灯 、控制继电器等)时 , 与辅助设备连接线的开路和短路不 应影响探测器的正常工作 。

3.4 出厂设置

除非使用特殊手段(如专用工具或密码)或破坏封条,否则探测器的出厂设置不应被改变 。

3.5 响应性能现场设置

探测器的响应性能如果可在探测器或在与其相连的控制和指示设备上进行现场设置,则应满足以 下要求 :

a) 当制造商声明所有设置均满足本标准的要求时,探测器在任意设置的条件下均应满足本标准 的要求,且对于现场设置应只能通过专用工具 、密码或探头与底座的分离等手段实现 。

b) 当制造商声明某一设置不满足本标准的要求时,该设置应只能通过专用工具 、密码手段实现, 且应在探测器上或有关文件中明确标明该项设置不能满足本标准的要求 。

3.6 可拆卸探测器

当可拆卸探测器探头与底座分离时,应为控制和指示设备发出故障信号提供识别手段 。

3.7 控制软件要求

3 . 7 . 1 总则

对于依靠软件控制而符合本标准要求的探测器,应满足 3 . 7. 2 、3 . 7. 3 和 3 . 7. 4 的要求 。

3 . 7 . 2 软件文件

3 . 7 . 2 . 1 制造商应提交软件设计资料 。资料应有充分的内容证明软件设计符合本标准要求并应至少 包括以下内容 :

a) 主程序的功能描述(如流程图或结构图),包括 :

- —** 各模块及其功能的主要描述 ;

- —** 各模块相互作用的方式 ;

- —** 程序的全部层次 ;

- —** 软件与探测器硬件相互作用的方式 ;

- —** 模块调用的方式,包括中断过程 。

b) 存储器地址分配情况(如程序 、特定数据和运行数据) 。

c) 软件及其版本唯一识别标识 。

3 . 7 . 2 . 2 若检验需要,制造商应能提供至少包含以下内容的详细的设计文件 :

a) 系统总体配置概况,包括所有软件和硬件部分 。

b) 程序中每个模块的描述,包括 :

- —** 模块名称 ;

- —** 执行任务的描述 ;

- —** 接口的描述,包括数据传输方式 、有效数据的范围和验证 。

c) 全部源代码清单,包括全局变量和局部变量 、常量和注释 、充分的程序流程的说明 。

d) 设计和执行过程中使用的应用软件 。

3 . 7 . 3 软件设计

为确保探测器的可靠性,软件设计应满足下述要求 :

a) 软件应为模块化结构 ;

b) 手动和自动产生数据接口的设计应禁止无效数据导致程序运行错误 ;

c) 软件设计应避免产生程序锁死 。

3 . 7 . 4 程序和数据的存贮

3 . 7 . 4 . 1 满足本标准要求的程序和出厂设置等预置数据应存贮在不易丢失信息的存储器中 。改变上 述存储器内容应通过特殊工具或密码实现,并且不允许在探测器正常运行时进行 。

3 . 7 . 4 . 2 现场设置的数据应被存贮在探测器无外部供电情况下信息至少能保存 14 d 的存储器中,除 非有措施在探测器电源恢复后 1 h 内对该数据进行恢复。

3.8 使用说明书

探测器应有相应的中文 使 用 说 明 书。 使 用 说 明 书 的 内 容 应 满 足 GB 9969 . 1 要 求,并 与 产 品 性 能 一致。

4 要求与试验方法

4.1 总则

4 . 1 . 1 试验的大气条件

除在有关条文另有说明外,则各项试验均在下述大气条件下进行 :

- —** 温度:15℃ ~35℃ ;

- —** 湿度:25%RH~75%RH;

- —** 大气压力 :86 kpa~106 kpa。

4 . 1 . 2 试验的正常监视状态

若在试验方法中要求探测器在正常监视状态下工作时,应将试样与制造商提供的控制和指示设备 连接 ; 在有关条文中没有特殊要求时,应保证探测器的工作电压为额定工作电压,并在试验期间保持工 作电压稳定。

注 : 探测器的检测报告应注明试验期间探测器配接的控制和指示设备的型号 、制造商等内容。

4 . 1 . 3 探测器的安装

探测器应按制造商规定的正常安装方式安装。 如果使用说明书给出多种安装方式,试验中应采用 对探测器工作最不利的安装方式。

4 . 1 . 4 容差

除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为 ±5% ; 环境条件参数 偏 差 应 符 合 GB 16838 的有关规定。

4 . 1 . 5 试验样品(以下称试样)

10 套探测器, 并在试验前予以编号。

4 . 1 . 6 试验前检查

4 . 1 . 6 . 1 试样在试验前进行外观检查,应符合下述要求 :

a) 表面无腐蚀 、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤 、裂痕 、毛刺等机械损伤 ;

b) 紧固部位无松动。

4 . 1 . 6 . 2 试样在试验前应按第 3 章要求对试样进行检查,符合要求后方可进行试验。

4 . 1 . 7 试验程序

按表 1 规定的程序进行试验。

表 1

| 序号 | 条目 | 试验项目 | 试样编号 |

|---|---|---|---|

| 1 | 4.3 | 一致性试验 | 1~10 |

| 2 | 4.4 | 重复性试验 | 2 |

| 3 | 4.5 | 方位试验 | 3 |

| 4 | 4.6 | 通电试验 | 1 |

| 5 | 4.7 | 电源参数波动试验 | 1 |

表 1 (续)

| 序号 | 条目 | 试验项目 | 试样编号 |

|---|---|---|---|

| 6 | 4.8 | 环境光线干扰试验 | 4 |

| 7 | 4.9 | 高温(运行)试验 | 8 |

| 8 | 4.10 | 低温(运行)试验 | 9 |

| 9 | 4.11 | 恒定湿热(运行)试验 | 4 |

| 10 | 4.12 | 恒定湿热(耐久)试验 | 5 |

| 11 | 4.13 | 腐蚀试验 | 2 |

| 12 | 4.14 | 绝缘电阻试验 | 6 |

| 13 | 4.15 | 耐压试验 | 6 |

| 14 | 4.16 | 振动(正弦)(运行)试验 | 10 |

| 15 | 4.17 | 振动(正弦)(耐久)试验 | 10 |

| 16 | 4.18 | 冲击试验 | 10 |

| 17 | 4.19 | 碰撞试验 | 7 |

| 18 | 4.20 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 3 |

| 19 | 4.21 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 3 |

| 20 | 4.22 | 静电放电抗扰度试验 | 3 |

| 21 | 4.23 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 3 |

| 22 | 4.24 | 浪涌(冲击)抗扰度试验 | 3 |

| 23 | 4.25 | 火灾灵敏度试验 | 7~10 |

4.2 响应阈值测量

4 . 2 . 1 目的

测量探测器的响应阈值。

4 . 2 . 2 设备

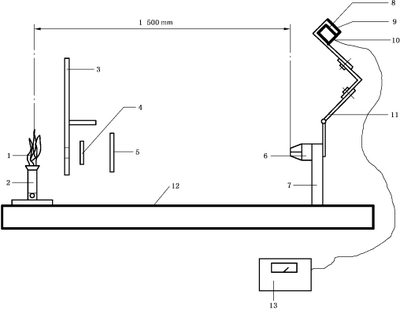

紫外火焰试样检测装置是一台专用设备,它由光学轨道 、紫外光源 、减光片 、快门 、调制器 、试样支架 和其他有关部件组成(如图 1 所示) 。该设备应满足 4. 2 、4. 4~4 . 8 的试验要求。

4 . 2 . 2 . 1 光学轨道

主要技术参数 :

长度 :2 m ;

平直度:小于 0. 04 mm。

4 . 2 . 2 . 2 紫外光源

紫外光源采用纯度不低于 99 . 9%的甲烷燃烧产生的火焰。 在试验过程中,光源辐射能的变化量不 应大于 ±5% 。

4 . 2 . 2 . 3 减光片

减光片起衰减紫外辐射作用,本检测装置中采用中性紫外减光片,可通过波长 大 于 200 nm 、小 于 300 nm 的紫外辐射,其透过率视具体试验要求而定。

4 . 2 . 2 . 4 调制器(选用)

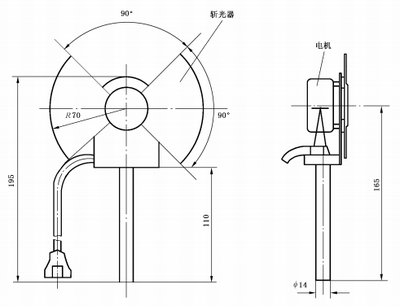

调制器由斩光器和直流电动机组成,直流电动机驱动斩光器以所需频率旋转,对火焰燃烧产生的辐 射进行调制(如图 2 所示) 。

1 **—** 火焰 ;

2 **—** 甲烷气燃烧炉 ;

3 **—** 调制器 ;

4 **—** 减光片 ;

5 **—** 快门 ;

6 **—** 试样 ;

7 **—** 试样支架 ;

8 **—** 传感器接收面 ;

9 **—**UV滤光片 ;

10**—** 传感器 ;

11**—** 可调机构 ;

12**—** 光学轨道 ;

13**—** 辐射计 。

图 1 紫外火焰试样检测装置结构图

单位为毫米

图 2 调制器结构图

4 . 2 . 2 . 5 安装支架

安装支架可以安装不同型号的试样并能沿光学轨道滑动 。支架的高度可调 , 同时能以光学轨道轴 心的垂线为轴旋转 。支架本身应进行黑化处理 , 表面不应发生反射 。

4 . 2 . 3 方法

4 . 2 . 3 . 1 安装试样

将试样安装在试验装置的支架上 , 使其与光源处于同一水平线上 , 能最大限度地接受紫外光源的辐 射 , 接通控制或指示设备 , 使其处于正常监视状态并保持稳定 。

用辐射计在距光源 1 500 mm处测量光源的辐射能 。

将试样的支架移到距光源 1 500 mm处 。

4 . 2 . 3 . 2 测量试样响应点 D值

沿着光学轨道反复移动试样的安装支架 , 确定试样在 30 S 内 可 靠 响 应 且 距 光 源 距 离 最 大 时 的 位 置 , 即试样响应点 。测量该点与光源的距离 , 即试样响应点 D值 。

根据光学原理 , 试样响应点与光源之间的距离 D 的平方与光源对试样传感面辐射的有效功率S成 反比关系 , 即 :

S = K/D² (K 为变换常数)

对于随机响应特性的试样 , 必须先反复测量其响应阈值至少 6 次 , 直至下一次的响应阈值的变化不 超出前几次测量的响应阈值平均值的 10% 。

对于有闪烁频率要求的试样 , 必须将调制器调在厂方给定的闪烁频率上(包括 0) 。

4 . 2 . 3 . 3 计算响应阈值比

比较两次测量的响应阈值 , 大者为 Smax, 小者为 Smin, 分别对应 Dmax 和 Dmin, 响应阈值比 Smax : Smin =[math]\displaystyle{ D^{2}_{max} }[/math] : [math]\displaystyle{ D^{2}_{min} }[/math] 。

4.3 一致性试验

4 . 3 . 1 目的

检验探测器的响应阈值分布的一致性 。

4 . 3 . 2 试验方法

按 4. 2. 3 条规定方法 , 分别测量 10 只试样响应点 D值 , 其中最大值为 Dmax , 最小值为 Dmin, 计算响 应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 3 . 3 要求

响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 2. 0 。

4 . 3 . 4 设备

紫外火焰试样检测装置 。

4.4 重复性试验

4 . 4 . 1 目的

检验探测器连续工作的稳定性 。

4 . 4 . 2 方法

按 4. 2. 3 条规定方法 , 在试样正常工作的任意一方位上连续测量 6 次响应点 D 值 , 其中最大值为 Dmax , 最小值为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 4 . 3 要求

响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 4 . 4 试验设备

紫外火焰试样检测装置 。

4.5 方位试验

4 . 5 . 1 目的

确定探测器视锥角 , 检验试样在视锥角内不同角度的响应性能 。

4 . 5 . 2 方法

按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D 值 。 每测量一次后 , 将试样转动一个角度 , 使试样的轴线 与光轴的夹 角 分 别 为 0° 、15° 、30°、45°、60°。 其 中 最 大 值 为 Dmax , 最 小 值 为 Dmin , 计 算 响 应 阈 值 比 Smax : Smin 。

4 . 5 . 3 要求

试样视锥角应不小于 60° , 响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 2. 0 。

4 . 5 . 4 设备

紫外火焰试样检测装置 。

4.6 通电试验

4 . 6 . 1 目的

检验探测器在正常大气条件下工作的稳定性 。

4 . 6 . 2 试验方法

使试样在正常监视状态下连续运行 7 d 。试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D值 , 与该 试样在一致性试验中的响应点 D值相比较 , 大者为 Dmax , 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 6 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 6 . 4 试验设备

紫外火焰试样检测装置 。

4.7 电源参数波动试验

4 . 7 . 1 目的

检验探测器对电源参数变化的适应性 。

4 . 7 . 2 试验方法

分别使试样工作电压比额定电 压 降 低 15%和 升 高 10%,按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 。 与该试样在一致性试验中的响应点 D值相比较,三者中最大值为 Dmax ,最小值为 Dmin ,计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 7 . 3 要求

试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后,响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 6 。

4 . 7 . 4 设备

紫外火焰试样检测装置 。

4.8 环境光线干扰试验

4 . 8 . 1 目的

检验探测器在环境光线作用下性能的稳定性 。

4 . 8 . 2 试验方法

4 . 8 . 2 . 1 安装试样

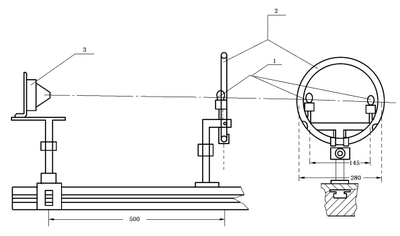

将环境光线干扰模拟装置放置在紫外火焰试样检测装置光源与试样之间(如图 3 所示),使其与试 样的距离为 500 mm 。

单位为毫米

1 **—** 白炽灯 ;

2 **—** 环形荧光灯 ;

3 **—** 试样 。

图 3 环境光线干扰模拟装置结构图

4 . 8 . 2 . 2 试验步骤

a) 所有灯不亮 。

b) 用两只 25 W 的白炽灯(色温为 2 850 K±100 K) , 亮 1 S熄 1 S, 共 20 次 。

c) 用一只直径 308 mm 、30 W 的环形荧光灯 , 亮 1 S熄 1 S, 共 20 次 。

d) 用上述白炽灯和荧光灯 , 亮 2 h 。测量试样响应点 D值 。

e) 所有灯不亮 。

f) 测量试样响应点 D值 。

4 . 8 . 2 . 3 计算响应阈值比

按 4. 2. 3 条规定方法测量试样响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 Dmax , 小者为 Dmin 值 , 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 8 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 , 响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 6 ; 试验后 , 试样响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 8 . 4 试验设备

紫外火焰试样检测装置 、环境光线干扰模拟装置 。

4 . 9 高温(运行)试验

4 . 9 . 1 目的

检验探测器在高温条件下使用的适应性 。

4 . 9 . 2 试验方法

4 . 9 . 2 . 1 将试样及其底座放在高温试验箱中 , 接通控制和指示设备 , 使其处于正常监视状态 。

4 . 9 . 2 . 2 在温度 23℃±5℃的条件下 , 以不大于 0. 5℃/min 的升温速率 , 将温度升至 55℃ ±2℃ , 在此 条件下保持 2 h 。试验期间 , 观察并记录试样的工作状态 。

4 . 9 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在正常大气条件下放置 1 h 。然后按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 9 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈 值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 9 . 4 试验设备

试验设备应符合 GB16838 的有关规定 。

4 . 10 低温(运行)试验

4 . 10 . 1 目的

检验探测器在低温条件下使用的适应性 。

4 . 10 . 2 试验方法

4 . 10 . 2 . 1 将试样及其底座放在低温试验箱中 , 接通控制和指示设备 , 使其处于正常监视状态 。

4 . 10 . 2 . 2 在温度 15℃ ~20℃ 、相对湿度不大于 70%的条件下保持 1 h , 然后以不大于 0. 5℃/min 的降 温速率 , 将温度降至 —10℃±3℃ , 在此条件下保持 2 h(试样不应有结冰现象) 。试验期间 , 观察并记录 试样的工作状态 。

4 . 10 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 10 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈

值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 10 . 4 试验设备

试验设备应符合 GB16838 的有关规定 。

4 . 1 1 恒定湿热(运行)试验

4.1 1 . 1 目的

检验探测器在高湿度环境中使用的适应性 。

4.1 1 . 2 试验方法

4 . 1 1 . 2 . 1 将试样及其底座放在湿热试验箱中,接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态 。

4 . 1 1 . 2 . 2 调节湿热试验箱,使试样在温度为 40℃±2℃ 、相对湿度为 93%±3%的条件下持续 4 d 。试 验期间,观察并记录试样的工作状态 。

4 . 1 1 . 2 . 3 试验后,取出试样,在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值,与该试样在一致性试验中的 D值相比较,大者为 Dmax ,小者为 Dmin ,计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4.1 1 . 3 要求

试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈 值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4.1 1 . 4 试验设备

试验设备应符合 GB16838 的有关规定 。

4 . 12 恒定湿热(耐久)试验

4 . 12 . 1 目的

检验探测器耐受高湿度环境的能力 。

4 . 12 . 2 试验方法

4 . 12 . 2 . 1 将试样及其底座放在湿热试验箱中 。

4 . 12 . 2 . 2 调节湿热试验箱,使试样在温度为 40℃±2℃ 、相对湿度为 93%±3%的条件下持续 21 d 。

4 . 12 . 2 . 3 试验后,取出试样,在正常 大 气 条 件 下 放 置 1 h 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值,与该试样在一致性试验中的 D值相比较,大者为 Dmax ,小者为 Dmin ,计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 12 . 3 要求

试样应满足下述要求 :

a) 恢复到正常监视状态时,试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ;

b) 试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 6 。

4 . 12 . 4 试验设备

试验设备应符合 GB16838 的有关规定 。

4.13 腐蚀试验

4 . 13 . 1 目的

检验探测器抗腐蚀的能力 。

4 . 13 . 2 试验方法

4 . 13 . 2 . 1 将试样及其底座放入腐蚀试验箱中 。

4 . 13 . 2 . 2 对试样施加下述严酷等级的试验 :

a) 温度 : 25℃ ±2℃ ;

b) 相对湿度 : 90% ~96% ;

c) SO2 浓度 : (25 十 5)×10-6 (体积比) ;

d) 试验周期 : 21 d 。

4 . 13 . 2 . 3 试验后 , 取出试样 , 在 正 常 大 气 条 件 下 放 置 7 d 。 然 后 按 4. 2. 3 条 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 13 . 3 要求

试样应满足下述要求:

a) 恢复到正常监视状态时 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ;

b) 试验后 , 试样应无破坏涂覆和腐蚀现象 , 响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 6 。

4 . 13 . 4 试验设备

试验设备应符合 GB16838 的有关规定 。

4.14 绝缘电阻试验

4 . 14 . 1 目的

检验探测器的绝缘性能 。

4 . 14 . 2 试验方法

4 . 14 . 2 . 1 在正常大气条件下 , 将试样及其底座安装在绝缘电阻试验设备的一块金属板上(电压地端) , 将试样的所有接 点 相 互 短 接 , 并 在 该 短 接 处 和 金 属 板 间 施 加 500 × (1 ± 0. 1) V 的 直 流 电 压 , 持 续 60 S±5 S, 测量绝缘电阻 。

4 . 14 . 2 . 2 将试样放置到温度为 40℃±2℃的干燥箱内干燥 6 h后 , 再放置到温度为40℃±2℃ 、相对湿 度为 93%±3%的湿热 试 验 箱 内 , 保 持 4 d 。 然 后 在 正 常 大 气 条 件 下 放 置 1 h , 按 上 述 方 法 测 量 绝 缘 电阻 。

4 . 14 . 3 要求

试样 的 外 部 带 电 端 子 与 外 壳 间的 绝 缘 电 阻 在 正 常 大 气 条 件 下 应 不 小 于 100 MΩ, 在 温 度 为 40℃±2℃ 、相对湿度为 93%±3%的湿热环境下应不小于 1 MΩ。

4 . 14 . 4 试验设备

绝缘电阻试验装置主要技术参数:

a) 试验电压:直流 500 × (1±0 . 1)V(地端为金属板) ;

b) 测量范围 :0~500 MΩ;

c) 最小分度 :0 . 1 MΩ;

d) 记时时间 : 60 S±5 S。

注:在不具备专用试验装置的情况下 , 也可用兆欧表或摇表测量 。

4.15 耐压试验

4 . 15 . 1 目的

检验探测器的耐压性能 。

4 . 15 . 2 试验方法

4 . 15 . 2 . 1 将试样在温度为 25℃±2℃ 、相对湿度不大于 70%的湿热试验箱内放置 24 h 。

4 . 15 . 2 . 2 取出后 , 将试样和底座安装在耐压试验设备的一块金属板上(电压地端) , 再将试样的所有接 点相互短接 , 并按下述要求在短接处和金属板之间施加试验电压:

a) 试样额定工作电压有效值不超过 50 V 时:试验电压以 100 V/ S~500 V/ S 的升压速率从 0 V 升到 500 × (1±0 . 1)V, 保持 60 S±5 S;

b) 试样额定工作电压有效值超过 50 V 时:试验电压以 100 V/ S~500 V/ S 的升压速率从 0 V 升 到 1 500 × (1±0 . 1)V, 保持 60 S±5 S。

4 . 15 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发生表面飞弧 、扫掠放电 、电晕或击穿现象 , 且泄漏电流应不大于 20 mA。

4 . 15 . 4 试验设备

耐压试验装置主要技术参数:

a) 试验电源 : 50 × (1±0 . 01)Hz、0 V~1 500 V(有效值)连续可调 ;

b) 升压速率 : 100 V/ S~500 V/S;

c) 记时时间 : 60 S±5 S。

4 . 16 振动(正弦)(运行)试验

4 . 16 . 1 目的

检验探测器长时间承受振动影响的能力 。

4 . 16 . 2 试验方法

4 . 16 . 2 . 1 将试样及其底座固定在振动试验台上 , 接通控制和指示设备 , 使其处于正常监视状态 。

4 . 16 . 2 . 2 依次在三个互相垂直的轴线上 , 在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内 , 以 5 m/s² 的加速度 幅值 , 1 倍频程每分的扫频速率 , 各进行 1 次扫频循环 。

4 . 16 . 2 . 3 振动结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 16 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ; 试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动 现象 ; 响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 16 . 4 试验设备

试验设备应符合 GB16838 的规定 。

4 . 17 振动(正弦)(耐久)试验

4 . 17 . 1 目的

检验探测器长时间承受振动影响的能力 。

4 . 17 . 2 试验方法

4 . 17 . 2 . 1 将试样及其底座固定在振动试验台上 。

4 . 17 . 2 . 2 依次在三个互相垂直的轴线上 , 在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内 , 以 10 m/s² 的加速度 幅值 , 1 oct/min 的扫频速率 , 各进行 20 次扫频循环 。

4 . 17 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 17 . 3 要求

试样应满足下述要求:

a) 恢复到正常监视状态时 , 试样不应发出火灾报警信号或故障信号 ;

b) 试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 17 . 4 试验设备

试验设备应符合 GB16838 的规定 。

4.18 冲击试验

4 . 18 . 1 目的

检验探测器对非经常性机械冲击的抗干扰性 。

4 . 18 . 2 试验方法

4 . 18 . 2 . 1 将试样及其底座固定在冲击试验台上 , 接通控制和指示设备 , 使其处于正常监视状态 。

4 . 18 . 2 . 2 对质量为 M(kg)的试样 , 当 M≤4 . 75 时 , 峰值加速度为(100—20M) × 10 m/s² ; 当 M>4 . 75 时 , 峰值加速度为 0 , 脉冲时间为 6 ms。启动冲击试验台 , 对试样的 6 个方向进行冲击 。

4 . 18 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 18 . 3 要求

试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 18 . 4 试验设备

试验设备应符合 GB16838 的规定 。

4.19 碰撞试验

4 . 19 . 1 目的

检验探测器承受机械碰撞的适应性 。

4 . 19 . 2 试验方法

4 . 19 . 2 . 1 将试样及其底座按正常的工作位置固定在碰撞试验台的水平安装板上 , 接通控制和指示设 备 , 使其处于正常监视状态 。试样在试验前应至少通电 15 min 。

4 . 19 . 2 . 2 调整碰撞试验设备 , 使锤头碰撞面的中心能够从水平方向碰撞试样 , 并对准使试样最易遭受 破坏的部位 。然后以 1 . 5 m/s±0 . 125 m/s的锤头速度 、1 . 9 J±0 . 1 J的碰撞动能碰撞试样 1 次 。

4 . 19 . 2 . 3 试验后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D值相比较 , 大 者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 19 . 3 要求

试验后 , 试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象 , 响应阈值比 Smax : Smin 应不大于 1 . 3 。

4 . 19 . 4 试验设备

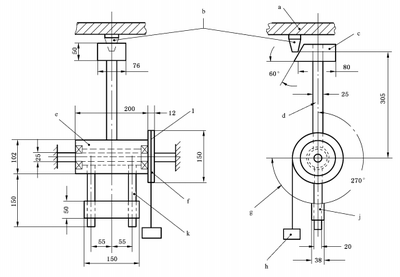

碰撞试验装置(如图 4 所示)主体是一个摆锤机构 , 摆锤的锤头由硬质铝合金 Alcu4 siMg(经固溶 、 时效处理)制成 , 外形为具有一个斜的碰撞面的六面体 。锤头的摆杆固定在带球轴承的钢轮毂上 , 球轴 承装在硬钢架的固定钢轴上 。硬钢架的结构应保证在未安装试样时能够使摆锤自由旋转 。

锤头的外形尺寸为长 94 mm 、宽 76 mm 、高 50 mm , 质量约为 0. 79 kg 。锤头的斜切面与纵轴之间 的夹角为 60°±1°。锤头的摆杆外径为 25 mm±0 . 1 mm , 壁厚为 1 . 6 mm±0 . 1 mm 。

锤头的纵轴距旋转轴线的径向距离为 305 mm , 锤头的摆杆轴线要保证与旋转轴线垂直 。外径为 102 mm , 长为 200 mm 的钢轮毂同心组装在直径为 25 mm 的钢轴上 。钢轴直径的精度取决于所用轴承 尺寸公差 。

在钢轮毂与摆杆相对的方向上装有两个外径为 20 mm 、长为 185 mm 的钢质配重臂 , 其伸出长度为 150 mm 。在两个配重臂上装一个位置可调的配重块 , 以便使锤头与配重臂平衡 。在钢轮毂的一端上装 一个厚 12 mm 、直径为 150 mm 的铝合金滑轮 , 在滑轮上缠绕一条缆绳 , 缆绳的一端固定在滑轮上 , 另一 端系上工作重锤 , 工作重锤的质量约为 0. 55 kg 。

安装试样的水平安装板由钢架支撑 , 安装板可以上下调整 , 以便使锤头的碰撞面中心从水平方向碰 撞试样 。

在使用试验设备时 , 首先要按图 4 调整试样和安装板的位置 。调好后 , 把安装板固定在钢架上 , 然 后摘下工作重锤 , 通过调整配重块平衡摆锤机构 。调整平衡后 , 把摆杆拉到水平位置上 , 系上工作重锤 ,当摆锤机构释放时 , 工作重锤使锤头旋转 270°,碰撞试样 。

单位为毫米

a**—** 安装板 ;

b **—** 试样 ;

c **—** 锤头 ;

d**—** 摆杆 ;

e**—** 钢轮毂 ;

f**—** 球轴承 ;

g **—** 转动 270°;

h**—** 工作重锤 ;

j **—** 配重块 ;

K**—** 配重臂 ;

l一滑轮 。

图 4 碰撞试验装置结构图

4.20 射频电磁场辐射抗扰度试验

4 . 20 . 1 目的

检验探测器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性 。

4 . 20 . 2 试验方法

4 . 20 . 2 . 1 将试样安放在不导电支座上 , 接通电源 , 使试样处于正常监视状态 15 min 。

4 . 20 . 2 . 2 按 GB/T 17626 . 3—1998 中的要求 , 对试样施加表 2 所示条件的电磁干扰 :

表 2 射频电磁场辐射抗扰度试验条件

| 项目 | 参数 |

|---|---|

| 场强/(v/m) | 10 |

| 频率范围/MHz | 80~1 000 |

| 扫频速率 /10 oct/ s | ≤1 . 5 × 10-3 |

| 调制幅度 | 80% (1 KHz, 正弦) |

4 . 20 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。

4 . 20 . 2 . 4 干扰环境结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值 相比较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 20 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 Smax : Smin 应不 大于 1 . 3 。

4 . 20 . 4 试验设备

试验设备应满足 GB/T 17626 . 3—1998 的有关要求 。

4.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

4 . 21 . 1 目的

检验探测器在来自射频发射机产生的电磁骚扰环境下工作的适应性 。

4 . 21 . 2 试验方法

4 . 21 . 2 . 1 将试样安放在绝缘台上 , 接通电源 , 使试样处于正常监视状态 , 保持 15 min 。

4 . 21 . 2 . 2 按 GB/T 17626 . 6—1998 中的要求 , 对试样施加表 3 所示条件的电磁干扰 :

表 3 射频场感应传导骚扰抗扰度试验条件

| 频率范围/MHz | 0.15~100 |

| 电压/dBμV | 140 |

| 调制幅度 | 80% (1 KHz, 正弦) |

4 . 21 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。

4 . 21 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 21 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 Smax : Smin 应不 大于 1 . 3 。

4 . 21 . 4 试验设备

试验设备应满足 GB/T 17626 . 6—1998 的规定 。

4.22 静电放电抗扰度试验

4 . 22 . 1 目的

检验探测器对带静电人员 、物体造成的静电放电的适应性 。

4 . 22 . 2 试验方法

4 . 22 . 2 . 1 将试样放在距接地参考平面 0. 8 m 的支架上 。接通电源 , 使试样处于正常监视状态 , 保持 15 min 。

4 . 22 . 2 . 2 对绝缘体外壳的试样 , 实施空气放电 ; 对导体外壳的试样 , 实施接触放电 。

4 . 22 . 2 . 3 按 GB/T 17626 . 2—1998 中的要求 , 对试样施加表 4 所示条件的电磁干扰 :

表 4 静电放电抗扰度试验条件

| 放电电压/KV | 空气放电(外壳为绝缘体试样) 8 |

|---|---|

| 接触放电(外壳为导体试样和耦合板) 6 | |

| 放电极性 | 正 、负 |

| 放电间隔/ S | ≥1 |

| 每点放电次数 | 10 |

4 . 22 . 2 . 4 干扰期间 , 观察并记录试样的工作状态 。

4 . 22 . 2 . 5 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 22 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 Smax : Smin 应不 大于 1 . 3 。

4 . 22 . 4 试验设备

试验设备应满足 GB/T 17626 . 2—1998 的规定 。

4.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

4 . 23 . 1 目的

检验探测器抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力 。

4 . 23 . 2 试验方法

4 . 23 . 2 . 1 将试样安放在绝缘台上 , 接通电源 , 使试样处于正常监视状态 , 保持 15 min 。

4 . 23 . 2 . 2 按 GB/T 17626 . 4—1998 中的要求 , 对试样施加表 5 所示条件的电磁干扰 :

表 5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验条件

| 项目 | 参数 |

|---|---|

| 瞬变脉冲电压/kv | 1 × (1±0.1) |

| 重复频率/kHz | 5 × (1±0.2) |

| 极性 | 正、负 |

| 时间 | 每次 1 min |

4 . 23 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。

4 . 23 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 23 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 Smax : Smin 应不 大于 1 . 3 。

4 . 23 . 4 试验设备

试验设备应满足 GB/T 17626 . 4—1998 的有关要求 。

4 . 24 浪涌(冲击)抗扰度试验

4 . 24 . 1 目的

检验探测器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络 、包括大容性负载切换等产生的电压 瞬变(电浪涌)干扰的适应性 。

4 . 24 . 2 试验方法

4 . 24 . 2 . 1 将试样安放在绝缘台上 , 接通电源 , 使试样处于正常监视状态 , 保持 15 min 。

4 . 24 . 2 . 2 按 GB/T 17626 . 5—1999 中的要求 , 对试样施加表 6 所示条件的电磁干扰 :

表 6 浪涌(冲击)抗扰度试验条件

| 项目 | 参数 |

|---|---|

| 浪涌(冲击)电压/kv | 线-地 1 × (1±0.1) |

| 极性 | 正、负 |

| 试验次数 | 5 |

4 . 24 . 2 . 3 干扰期间 , 观察并记录试样工作状态 。

4 . 24 . 2 . 4 干扰结束后 , 按 4. 2. 3 条规定方法测量响应点 D值 , 与该试样在一致性试验中的 D 值相比 较 , 大者为 Dmax, 小者为 Dmin, 计算响应阈值比 Smax : Smin 。

4 . 24 . 3 要求

试验期间 , 试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号 ; 试验后 , 试样响应阈值比 Smax : Smin 应不 大于 1 . 3 。

4 . 24 . 4 试验设备

试验设备应满足 GB/T 17626 . 5—1999 的有关要求 。

4.25 火灾灵敏度试验

4 . 25 . 1 目的

检验探测器在试验火条件下的响应性能 。

4 . 25 . 2 试验方法

4 . 25 . 2 . 1 将 4 只试样平行固定在 1 . 5 m±0 . 1 m 的高处并与试验火隔离 , 接通控制和指示设备 , 使其 处于正常监视状态 。

点燃试验火 , 经过一段时间辐射稳定后 , 除去隔离物并开始计时 。

试验中试样与试验火中心的距离分别为 12 m 、17 m 和 25 m 。

4 . 25 . 2 . 2 正庚烷火

a) 燃料:正庚烷(分析纯级) , 加 3%(V/V)甲苯 ;

b) 质量 : 650 g ;

c) 布置:将燃料放置于用 2 mm厚钢板制成 、底面尺寸为 33 cm×33 cm 、高为 5 cm 的容器中 ;

d) 点火方式:火焰或电火花 。

4 . 25 . 2 . 3 乙醇明火

a) 燃料:工业乙醇(乙醇含量 90%以上 , 含少量甲醇) ;

b) 质量:2 000 g ;

c) 布置:将燃料放置于用 2 mm厚钢板制成 、底面尺寸为 33 cm×33 cm 、高为 5 cm 的容器中 ;

d) 点火方式:火焰或电火花 。

4 . 25 . 3 要求

a) 试验期间 , 试样应在 30 S 内发出火灾报警信号 。发出火灾报警信号时试样与试验火中心距离 为 25 m 时为 I 级灵敏度 , 17 m 时为 Ⅱ级灵敏度 , 12 m 时为 Ⅲ级灵敏度 。

b) 如果试样响应时间超过 30 S, 则此试样不予分级 。

5 检验规则

5.1 产品出厂检验

企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:

a) 一致性试验 ;

b) 方位试验 ;

c) 重复性试验 ;

d) 低温(运行)试验 。

制造商应规定抽样方法 、检验和判定规则 。

5.2 型式检验

5 . 2 . 1 型式检验项目为本标准第 4 章 4. 3~4 . 25 规定的试验项 目 。检验样品在出厂检验合格的产品 中抽取 。

5 . 2 . 2 有下列情况之一时 , 应进行型式检验:

a) 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定 ;

b) 正式生产后 , 产品的结构 、主要部件或元器件 、生产工艺等有较大的改变 , 可能影响产品性能 或正式投产满 4 年 ;

c) 产品停产一年以上,恢复生产 ;

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大 ;

e) 发生重大质量事故。

5 . 2 . 3 检验结果按 GB12978 中规定的型式检验结果判定方法进行判定。

6 标志

6.1 总则

6 . 1 . 1 产品标志应在探测器安装维护过程中清晰可见。

6 . 1 . 2 产品标志不应贴在螺钉或其他易被拆卸的部件上。

6.2 产品标志

6 . 2 . 1 每只探测器均应清晰地标注下列信息 :

a) 产品名称 ;

b) 执行标准 ;

c) 制造商名称或商标 ;

d) 型号 ;

e) 接线柱标注 ;

f) 制造日期 、产品编号 、产地和试样内软件版本号 ;

g) 产品主要技术参数(包括试样响应的火焰辐射光谱范围 、试样的灵敏度) 。

6 . 2 . 2 对于可拆卸探测器,探头上的标志内容应包括上述 a) 、b) 、c) 、d) 、f) 、g)条的内容,底座的标志内 容应至少包括 d)和 e)条内容。

6 . 2 . 3 产品标志信息中如使用不常用符号或缩写时,应在探测器使用说明书中说明。

6.3 质量检验标志

每只探测器均应有质量检验合格标志。