建筑给水排水设计标准GB50015-2019:修订间差异

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

||

| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||

| 第146行: | 第146行: | ||

由水泵和压力罐以及一些附件组成,水泵将水压入压力罐,依 靠罐内的压缩空气压力,自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。 | 由水泵和压力罐以及一些附件组成,水泵将水压入压力罐,依 靠罐内的压缩空气压力,自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。 | ||

2.1.31 配水点 point 、of distribution 给水系统中的用水点。 | 2.1.31 配水点 point 、of distribution | ||

给水系统中的用水点。 | |||

2.1.32 循环周期 circulating period | 2.1.32 循环周期 circulating period | ||

| 第573行: | 第575行: | ||

h<sub>el</sub>——循环流量通过热泵冷凝器、快速水加热器的阻力损失; | h<sub>el</sub>——循环流量通过热泵冷凝器、快速水加热器的阻力损失; | ||

h<sub>f</sub>—— 附加压力; | h<sub>f</sub>—— 附加压力; | ||

| 第1,681行: | 第1,682行: | ||

3.3.21 在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止 误饮误用的措施。 | 3.3.21 在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止 误饮误用的措施。 | ||

3.4 系统选择 | === 3.4 系统选择 === | ||

3.4.1 建筑物内的给水系统应符合下列规定: | 3.4.1 建筑物内的给水系统应符合下列规定: | ||

| 第2,358行: | 第2,359行: | ||

3.8.2 无调节要求的加压给水系统可设置吸水井,吸水井的有效 容积不应小于水泵3min 的设计流量。吸水井的其他要求应符合 本标准第3.8.1条的规定。 | 3.8.2 无调节要求的加压给水系统可设置吸水井,吸水井的有效 容积不应小于水泵3min 的设计流量。吸水井的其他要求应符合 本标准第3.8.1条的规定。 | ||

3.8.3 | 3.8.3 生活用水低位贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的 20%~25%确定。 | ||

3.8.4 生活用水高位水箱应符合下列规定: | 3.8.4 生活用水高位水箱应符合下列规定: | ||

| 第2,434行: | 第2,433行: | ||

<math>V_{\mathrm{q2}}=\frac{\alpha_{\mathrm{a}}.q_{\mathrm{b}}}{4n_{\mathrm{q}}}</math> (3.9.4-1) | <math>V_{\mathrm{q2}}=\frac{\alpha_{\mathrm{a}}.q_{\mathrm{b}}}{4n_{\mathrm{q}}}</math> (3.9.4-1) | ||

式中:V<sub>q2</sub>——气压水罐总容积(m³); | |||

q<sub>b</sub>——气压水罐的水容积(m³), 应大于或等于调节容量; | q<sub>b</sub>——气压水罐的水容积(m³), 应大于或等于调节容量; | ||

| 第2,448行: | 第2,447行: | ||

式中:V<sub>q</sub>——气压水罐总容积(m³); | 式中:V<sub>q</sub>——气压水罐总容积(m³); | ||

V<sub>q</sub>——气压水罐的水容积(m³), 应大于或等于调节容量; | |||

a<sub>b</sub>——气压水罐内的工作压力比(以绝对压力计),宜采用0.65~0.85; | a<sub>b</sub>——气压水罐内的工作压力比(以绝对压力计),宜采用0.65~0.85; | ||

| 第2,851行: | 第2,850行: | ||

2 不少于2条引入管的小区室外环状给水管网,当其中1 条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量; | 2 不少于2条引入管的小区室外环状给水管网,当其中1 条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量; | ||

3 | 3 小区引入管的管径不宜小于室外给水干管的管径; | ||

4 小区环状管道宜管径相同。 | 4 小区环状管道宜管径相同。 | ||

| 第2,959行: | 第2,958行: | ||

4.2.5 建筑中水原水收集管道应单独设置,且应符合现行的国家 标准《建筑中水设计规范》 GB50336 的要求。 | 4.2.5 建筑中水原水收集管道应单独设置,且应符合现行的国家 标准《建筑中水设计规范》 GB50336 的要求。 | ||

4.3 卫生器具、地漏及存水弯 | === 4.3 卫生器具、地漏及存水弯 === | ||

4.3.1 卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫 生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》 JC/T2116 的规定。 | 4.3.1 卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫 生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》 JC/T2116 的规定。 | ||

| 第3,491行: | 第3,490行: | ||

| 32~50 | | 32~50 | ||

|} | |} | ||

< | <small>注:家用洗衣机下排水软管直径为30mm, 上排水软管内径为19mm。</small> | ||

4.5.2 住宅、宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公 寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、 书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营 业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算: | 4.5.2 住宅、宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公 寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、 书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营 业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算: | ||

| 第6,134行: | 第6,133行: | ||

1 直接太阳能热水系统的集热器总面积应按下式计算: | 1 直接太阳能热水系统的集热器总面积应按下式计算: | ||

(6.6.2-1) | <math>A_{jz}=\frac{Q_{\mathrm{md}}\bullet f}{b_{\mathrm{j}}\bullet J_{\mathrm{t}}\bullet\eta_{\mathrm{j}}(1-\eta_{\mathrm{1}})}</math>(6.6.2-1) | ||

式中:A<sub>jz</sub>——直接太阳能热水系统集热器总面积(m²); | |||

Q<sub>md</sub>——平均日耗热量 (KJ/d), 按本标准式(6.6.3)计算; | |||

f——太阳能保证率,按本标准第6.6.3条第3款确定; | f——太阳能保证率,按本标准第6.6.3条第3款确定; | ||

b | b<sub>j</sub>——集热器面积补偿系数,按本标准第6.6.3 条 第 4 款 确 定 ; | ||

J<sub>t</sub>——集热器总面积的平均日太阳辐照量[kJ/(m²·d)], 可按本标准附录H 确定; | |||

η<sub>j</sub>——集热器总面积的年平均集热效率,按本标准第6.6.3 条第5款确定; | |||

η<sub>1</sub>——集热系统的热损失,按本标准第6.6.3 条 第 6 款确定。 | |||

2 间接太阳能热水系统的集热器总面积应按下式计算: | 2 间接太阳能热水系统的集热器总面积应按下式计算: | ||

<math>A_{\mathrm{jj}}=A_{\mathrm{jz}}(1+\frac{U_{\mathrm{L}}\bullet A_{\mathrm{jz}}}{K\bullet F_{\mathrm{jr}}})</math> (6.6.2-2) | |||

式中:A<sub>jj</sub>——间接太阳能热水系统集热器总面积(m²); | |||

21.6[KJ/(m²·℃·h)]; 真空管型可取3 . 6 [KJ/(m²·℃·h)]~7.2[KJ/(m²·℃·h)]; | U<sub>L</sub>——集热器热损失系数[KJ/(m²·℃·h)] 应根据集热器产品的实测值确定,平板型可取14.4[KJ/(m² · ℃ ·h)]~21.6[KJ/(m²·℃·h)]; 真空管型可取3.6[KJ/(m²·℃·h)]~7.2[KJ/(m²·℃·h)]; | ||

K—— 水加热器传热系数[KJ/(m² · ℃ ·h)]; | K—— 水加热器传热系数[KJ/(m² · ℃ ·h)]; | ||

F<sub>jr</sub>——水加热器加热面积 (m²)。 | |||

6.6.3 太阳能热水系统主要设计参数的选择应符合下列规定: | 6.6.3 太阳能热水系统主要设计参数的选择应符合下列规定: | ||

| 第6,172行: | 第6,167行: | ||

2 平均日耗热量按下式计算: | 2 平均日耗热量按下式计算: | ||

<math>Q_{\mathrm{md}}=q_{\mathrm{mr}}\bullet m\bullet b_{\mathrm{l}}\bullet C\bullet\rho_{\mathrm{r}}(t_{\mathrm{r}}-t_{\mathrm{L}}^{\mathrm{m}})</math> (6.6.3) | |||

式中:q<sub>mr</sub>——平均日热水用水定额[L/(人 ·d),L/ (床 ·d)] 见表6.2.1-1; | |||

m—— 用水计算单位数(人数或床位数); | m—— 用水计算单位数(人数或床位数); | ||

| 第6,182行: | 第6,175行: | ||

b₁——同日使用率(住宅建筑为入住率)的平均值应按实 际使用工况确定,当无条件时可按表6.6.3-1取值。 | b₁——同日使用率(住宅建筑为入住率)的平均值应按实 际使用工况确定,当无条件时可按表6.6.3-1取值。 | ||

<math>t_{\mathrm{L}}^{\mathrm{m}}</math> ——年平均冷水温度(℃),可参照城市当地自来水厂年 平均水温值计算。 | |||

表6.6.3-1 不同类型建筑的 b₁ 值 | 表6.6.3-1 不同类型建筑的 b₁ 值 | ||

| 第6,207行: | 第6,200行: | ||

|} | |} | ||

注:分散供热、分散集热太阳能热水系统的 b₁=1。 | <small>注:分散供热、分散集热太阳能热水系统的 b₁=1。</small> | ||

3 太阳能保证率f 应根据当地的太阳能辐照量、系统耗热量 的稳定性、经济性及用户要求等因素综合确定。太阳能保证率 f 应按表6 . 6 . 3 - 2取值。 | 3 太阳能保证率f 应根据当地的太阳能辐照量、系统耗热量 的稳定性、经济性及用户要求等因素综合确定。太阳能保证率 f 应按表6 . 6 . 3 - 2取值。 | ||

| 第6,231行: | 第6,224行: | ||

|} | |} | ||

注:1 宿舍、医院、疗养院、幼儿园,托儿所、养老院等系统负荷较稳定的建筑取 表中上限值,其他类建筑取下限值。 | <small>注:1 宿舍、医院、疗养院、幼儿园,托儿所、养老院等系统负荷较稳定的建筑取 表中上限值,其他类建筑取下限值。 | ||

2 分散集热、分散供热系统可按表中上限取值。 | 2 分散集热、分散供热系统可按表中上限取值。</small> | ||

4 集热器总面积补偿系数 b; 应根据集热器的布置方位及安 装倾角确定。当集热器朝南布置的偏离角小于或等于15℃,安装 倾角为当地纬度ψ±10°时,bj取1;当集热器布置不符合上列规 定时,应按照现行的国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技 术规范》GB 50364的规定进行集热器面积的补偿计算。 | 4 集热器总面积补偿系数 b; 应根据集热器的布置方位及安 装倾角确定。当集热器朝南布置的偏离角小于或等于15℃,安装 倾角为当地纬度ψ±10°时,bj取1;当集热器布置不符合上列规 定时,应按照现行的国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技 术规范》GB 50364的规定进行集热器面积的补偿计算。 | ||

| 第6,249行: | 第6,242行: | ||

1)集热水加热器或集热水箱(罐)的有效容积应按下式 计算: | 1)集热水加热器或集热水箱(罐)的有效容积应按下式 计算: | ||

<math>V_{\mathrm{rx}}=q_{\mathrm{rjd}}\bullet A_{\mathrm{j}}</math> (6.6.5-1) | |||

式中:V<sub>rx</sub>——集热水加热器或水箱(罐)有效容积 (L); | |||

A<sub>j</sub>——集热器总面积 (m²);A;=Ajz 或 A;=A;j; | |||

/(m²·d); 间接太阳能热水系统 qrjd=30L/(m²·d)~ 55L/(m²·d)。 | q<sub>rjd</sub>——集热器单位轮廓面积平均日产60℃热水量[L/(m² · d)], 根据集热器产品的实测结果确定。当无条件时, 根据当地太阳能辐照量、集热面积大小等选用下列 参数:直接太阳能热水系统 qrjd=40L/(m²·d)~80L/(m²·d); 间接太阳能热水系统 qrjd=30L/(m²·d)~ 55L/(m²·d)。 | ||

2)供热水加热器或供热水箱(罐)的有效容积按本标准第 6.5.11条确定。 | 2)供热水加热器或供热水箱(罐)的有效容积按本标准第 6.5.11条确定。 | ||

| 第6,265行: | 第6,256行: | ||

3 集中集热、分散供热太阳能热水系统,当分散供热用户 采用容积式热水器间接换热冷水时,其集热水箱的有效容积宜按 下式计算: | 3 集中集热、分散供热太阳能热水系统,当分散供热用户 采用容积式热水器间接换热冷水时,其集热水箱的有效容积宜按 下式计算: | ||

V<sub>rx1</sub>=V<sub>rx</sub>-b₁ ·m<sub>1</sub> ·V<sub>rx2</sub> (6.6.5-2) | |||

式中:V<sub>rx1</sub>——集热水箱的有效容积 (L); | |||

m<sub>1</sub>—— 分散供热用户的个数(户数); | |||

V<sub>rx2</sub>——分散供热用户设置的分户容积式热水器的有效容 积(L), 应按每户实际用水人数确定, 一般 Vrx₂ 取60L~120L。 | |||

V<sub>rx1</sub> 除上式计算外,还宜留有调节集热系统超温排回的一定 容积。其最小有效容积不应小于3min 热媒循环泵的设计流量且不 宜小于800L。 | |||

4 集中集热、分散供热太阳能热水系统,当分散供热用户 采用热水器辅助直接供水时,其集热水箱的有效容积应按本标准 式(6.6.5-1)计算。 | 4 集中集热、分散供热太阳能热水系统,当分散供热用户 采用热水器辅助直接供水时,其集热水箱的有效容积应按本标准 式(6.6.5-1)计算。 | ||

| 第6,281行: | 第6,272行: | ||

1)集热循环水泵的流量等同集热系统循环流量可按下式 计算: | 1)集热循环水泵的流量等同集热系统循环流量可按下式 计算: | ||

q<sub>x</sub>=q<sub>gz</sub>·A<sub>j</sub> (6.6.5-3) | |||

式中:q<sub>x</sub>——集热系统循环流量 (L/S); | |||

按集热器产品实测数据确定。当无条件时,可取 0.015L/(m²·s)~0.020L/(m²·s)。 | q<sub>gz</sub>——单位轮廓面积集热器对应的工质流量[L/(m²·s)],按集热器产品实测数据确定。当无条件时,可取 0.015L/(m²·s)~0.020L/(m²·s)。 | ||

2)开式太阳能集热系统循环水泵的扬程应按下式计算: | 2)开式太阳能集热系统循环水泵的扬程应按下式计算: | ||

<math>H_{\mathrm{b}}=h_{\mathrm{jx}}+h_{\mathrm{j}}+h_{\mathrm{z}}+h_{\mathrm{f}}</math> (6.6.5-4) | |||

式中:H<sub>b</sub> 循环水泵扬程 (kPa); | |||

h<sub>jx</sub>——集热系统循环流量通过循环管道的沿程与局部阻力 损失 (kPa); | |||

h | h<sub>j</sub>——集热系统循环流量通过集热器的阻力损失 (kPa); | ||

h<sub>z</sub>—— 集热器顶与集热水箱最低水位之间的几何高差 (kPa); | |||

h<sub>f</sub>—— 附加压力 (kPa), 取 2 0kPa~50kPa。 | |||

3)闭式太阳能集热系统循环水泵的扬程应按下式计算: | 3)闭式太阳能集热系统循环水泵的扬程应按下式计算: | ||

<math>H_\mathrm{b}=h_\mathrm{jx}+h_\mathrm{e}+h_\mathrm{j}+h_\mathrm{f} </math>(6.6.5-4) | |||

式中:h<sub>e</sub> 循环流量经集热水加热器的阻力损失 (KPa)。 | |||

6 集中集热、集中供热的间接太阳能热水系统的集热系统附 属集热设施的设计计算宜符合下列规定: | 6 集中集热、集中供热的间接太阳能热水系统的集热系统附 属集热设施的设计计算宜符合下列规定: | ||

| 第6,353行: | 第6,342行: | ||

3)水源热泵的设计小时供热量应按下式计算: | 3)水源热泵的设计小时供热量应按下式计算: | ||

<math>Q_\mathrm{g}=\frac{m\bullet q_\mathrm{r}\bullet C(t_\mathrm{r}-t_\mathrm{l})\rho_\mathrm{r}\bullet C_\mathrm{\gamma}}{T_\mathrm{s}}</math> (6.6.7-1) | |||

式中:Q<sub>g</sub>——水源热泵设计小时供热量(kJ/h); | |||

q<sub>r</sub>——热水用水定额[L/(人 ·d)或 L/(床 ·d)], 按不高于 本标准表6 . 2 . 1- 1 的最高日用水定额或表6 . 2 . 1- 2 中用水定额中下限取值; | |||

T<sub>₅</sub>——热泵机组设计工作时间 (h/d), 取 8h~16h。 | |||

4)水源水质应满足热泵机组或水加热器的水质要求,当其 不满足时,应采取有效的过滤、沉淀、灭藻、阻垢、缓 蚀等处理措施。当以污水、废水为水源时,尚应先对污 水、废水进行预处理。 | 4)水源水质应满足热泵机组或水加热器的水质要求,当其 不满足时,应采取有效的过滤、沉淀、灭藻、阻垢、缓 蚀等处理措施。当以污水、废水为水源时,尚应先对污 水、废水进行预处理。 | ||

| 第6,365行: | 第6,356行: | ||

3 水源热泵宜采用快速水加热器配贮热水箱(罐)间接换热 制备热水,设计应符合下列规定: | 3 水源热泵宜采用快速水加热器配贮热水箱(罐)间接换热 制备热水,设计应符合下列规定: | ||

1)全日集中热水供应系统的贮热水箱(罐) | 1)全日集中热水供应系统的贮热水箱(罐)的有效容积应按下式计算: | ||

<math>V_\mathrm{r}=k_\mathrm{l}\frac{(Q_\mathrm{h}-Q_\mathrm{g})T_\mathrm{l}}{(t_\mathrm{r}-t_\mathrm{l})C\bullet\rho_\mathrm{r}}</math>(6.6.7-2) | |||

式中:V<sub>r</sub>——贮热水箱(罐)总容积 (L); | |||

1.25~1.50。 | k₁—— 用水均匀性的安全系数,按用水均匀性选值, k₁=1.25~1.50。 | ||

2)定时热水供应系统的贮热水箱(罐)的有效容积宜为定时 供应最大时段的全部热水量; | 2)定时热水供应系统的贮热水箱(罐)的有效容积宜为定时 供应最大时段的全部热水量; | ||

3)快速水加热器的换热面积按本标准式(6.5.7) | 3)快速水加热器的换热面积按本标准式(6.5.7)计算,板式快速水加热器 K 值应为3000[KJ/(m²·℃·h)]~ | ||

4000[KJ/(m² · ℃ ·h)], 管束式快速换热器水加热器 K 值应为1500[KJ/(m² · ℃ ·h)]~3000[KJ/(m² · ℃ ·h)], △t<sub>j</sub>应为3℃~6℃。 | |||

4000[KJ/(m² · ℃ ·h)], 管束式快速换热器水加热器 K 值应为1500[KJ/(m² · ℃ ·h)]~3000[KJ/(m² · ℃ ·h)], △t | |||

4)快速水加热器两侧与热泵、贮热水箱(罐)连接的循环水泵的流量和扬程应按下列公式计算: | |||

(6.6.7-3) | <math>q_{\mathrm{xh}}=\frac{k_2\bullet Q_\mathrm{g}}{3600C\bullet\rho_\mathrm{r}\bullet\Delta t}</math>(6.6.7-3) | ||

<math>H_\mathrm{b}=h_\mathrm{xh}+h_\mathrm{el}+h_\mathrm{f}</math> (6.6.5-4) | |||

式中:q<sub>xh</sub>——循环水泵流量 (L/s); | |||

k₂—— 考虑水温差因素的附加系数, k₂=1.2~1.5; | k₂—— 考虑水温差因素的附加系数, k₂=1.2~1.5; | ||

| 第6,401行: | 第6,381行: | ||

△t——快速水加热器两侧的热媒进水,出水温差或热水进 水、出水温差,可按=5℃~10℃取值; | △t——快速水加热器两侧的热媒进水,出水温差或热水进 水、出水温差,可按=5℃~10℃取值; | ||

H<sub>b</sub>——循环水泵扬程 (kPa); | |||

(kPa); | h<sub>xh</sub>——循环流量通过循环管道的沿程与局部阻力损失(kPa); | ||

h<sub>el</sub>— —循环流量通过热泵冷凝器与快速水加热器的阻力损 失 (kPa), 冷凝器阻力由产品提供,板式水加热器 阻力为40kPa~60kPa。 | |||

4 水源热泵机组布置应符合下列规定: | 4 水源热泵机组布置应符合下列规定: | ||

| 第6,415行: | 第6,393行: | ||

2)机组距墙的净距不宜小于1.0m, 机组之间及机组与其 他设备之间的净距不宜小于1.2m, 机组与配电柜之间净 距不宜小于1.5m; | 2)机组距墙的净距不宜小于1.0m, 机组之间及机组与其 他设备之间的净距不宜小于1.2m, 机组与配电柜之间净 距不宜小于1.5m; | ||

3) | 3)机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不宜小于1.0m; | ||

4)机组应按产品要求在其一端留有不小于蒸发器、冷凝器 中换热管束长度的检修位置。 | 4)机组应按产品要求在其一端留有不小于蒸发器、冷凝器 中换热管束长度的检修位置。 | ||

| 第6,433行: | 第6,409行: | ||

5)辅助热源应只在最冷月平均气温小于10℃的季节运行, 供热量可按补充在该季节空气源热泵产热量不满足系统 耗热量的部分计算。 | 5)辅助热源应只在最冷月平均气温小于10℃的季节运行, 供热量可按补充在该季节空气源热泵产热量不满足系统 耗热量的部分计算。 | ||

6)空气源热泵的供热量可按本标准式(6.6.7-1) | 6)空气源热泵的供热量可按本标准式(6.6.7-1)计算确定;当设辅助热源时,宜按当地农历春分、秋分所在月的平均气温和冷水供水温度计算;当不设辅助热源时,应按 当地最冷月平均气温和冷水供水温度计算。 | ||

7)空气源热泵采取直接加热系统时,直接加热系统要求冷 水进水总硬度(以碳酸钙计)不应大于120mg/L。 其贮 热水箱(罐)按本标准式(6.6.7-2)计算。 | 7)空气源热泵采取直接加热系统时,直接加热系统要求冷 水进水总硬度(以碳酸钙计)不应大于120mg/L。 其贮 热水箱(罐)按本标准式(6.6.7-2)计算。 | ||

| 第6,467行: | 第6,439行: | ||

6.7.5 全日集中热水供应系统的热水循环流量应按下式计算: | 6.7.5 全日集中热水供应系统的热水循环流量应按下式计算: | ||

<math>q_x=\frac{Q_s}{C\bullet\rho_\mathrm{r}\bullet\Delta t_\mathrm{s}}</math> (6.7.5) | |||

式中:q<sub>x</sub>——全日集中供应热水系统循环流量(L/h); | |||

Q<sub>s</sub>——配水管道的热损失(kJ/h), 经计算确定,单体建筑可取(2%~4%Qh, 小区可取(3%~5%)Qh; | |||

△t<sub>s</sub>——配水管道的热水温度差(℃),按系统大小确定,单 体建筑可取5℃~10℃;小区可取6℃~12℃。 | |||

6.7.6 定时集中热水供应系统的热水循环流量可按循环管网总 水容积的2倍~4倍计算。循环管网总水容积包括配水管、回水管 的总容积,不包括不循环管网、水加热器或贮热水设施的容积。 | 6.7.6 定时集中热水供应系统的热水循环流量可按循环管网总 水容积的2倍~4倍计算。循环管网总水容积包括配水管、回水管 的总容积,不包括不循环管网、水加热器或贮热水设施的容积。 | ||

| 第6,502行: | 第6,474行: | ||

1 水泵的出水量应按下式计算: | 1 水泵的出水量应按下式计算: | ||

<math>q_{\mathrm{xh}}{=}K_{\mathrm{x}}\bullet q_{\mathrm{x}}</math> (6.7.10-1) | |||

式中:q<sub>xh</sub>——循环水泵的流量 (L/h); | |||

K<sub>x</sub>——相应循环措施的附加系数,取Kx=1.5~2.5。 | |||

2 水泵的扬程应按下式计算: | 2 水泵的扬程应按下式计算: | ||

<math>H_{\mathrm{b}}=h_{\mathrm{p}}+h_{\mathrm{x}}</math> (6.7.10-2) | |||

式中:H<sub>b</sub>—— 循环水泵的扬程(kPa); | |||

h<sub>p</sub>——循环水量通过配水管网的水头损失(kPa); | |||

h<sub>x</sub>——循环水量通过回水管网的水头损失(kPa)。 | |||

当采用半即热式水加热器或快速水加热器时,水泵扬程尚应 计算水加热器的水头损失。 | 当采用半即热式水加热器或快速水加热器时,水泵扬程尚应 计算水加热器的水头损失。 | ||

| 第6,522行: | 第6,494行: | ||

当计算 Hp值较小时,可选 H₆=0.05MPa~0.10MPa。 | 当计算 Hp值较小时,可选 H₆=0.05MPa~0.10MPa。 | ||

3 循环水泵应选用热水泵, | 3 循环水泵应选用热水泵, 水泵壳体承受的工作压力不得小于其所承受的静水压力加水泵扬程。 | ||

4 循环水泵宜设备用泵,交替运行。 | 4 循环水泵宜设备用泵,交替运行。 | ||

| 第6,548行: | 第6,518行: | ||

6.7.13 第一循环管的自然压力值,应按下式计算: | 6.7.13 第一循环管的自然压力值,应按下式计算: | ||

<math>H_{\mathrm{xr}}=10\bullet\Delta h(\rho_1-\rho_2)</math> (6.7.13) | |||

式中: | 式中: H<sub>xr</sub> 第一循环管的自然压力值(Pa); | ||

△h——热水锅炉或水加热器中心与贮热水罐中心的标高 差(m); | △h——热水锅炉或水加热器中心与贮热水罐中心的标高 差(m); | ||

P<sub>1</sub>——贮热水罐回水的密度 (kg/m³); | |||

P₂——热水锅炉或水加热器供水的密度 (kg/m³)。 | P₂——热水锅炉或水加热器供水的密度 (kg/m³)。 | ||

| 第6,560行: | 第6,530行: | ||

=== 6.8 管材、附件和管道敷设 === | === 6.8 管材、附件和管道敷设 === | ||

6.8.1 | 6.8.1 热水系统采用的管材和管件,应符合国家现行标准的有关规定。管道的工作压力和工作温度不得大于国家现行标准规定的 许用工作压力和工作温度。 | ||

6.8.2 热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采 用薄壁不锈钢管、薄壁铜管、塑料热水管、复合热水管等。当采 用塑料热水管或塑料和金属复合热水管材时,应符合下列规定: | 6.8.2 热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采 用薄壁不锈钢管、薄壁铜管、塑料热水管、复合热水管等。当采 用塑料热水管或塑料和金属复合热水管材时,应符合下列规定: | ||

| 第6,686行: | 第6,654行: | ||

|} | |} | ||

注:小时变化系数系指饮水供应时间内的变化系数。 | <small>注:小时变化系数系指饮水供应时间内的变化系数。</small> | ||

6.9.2采用。 | 6.9.2 设有管道直饮水的建筑最高日管道直饮水定额可按表6.9.2采用。 | ||

表6.9 2 最高日直饮水定额 | 表6.9 2 最高日直饮水定额 | ||

| 第6,733行: | 第6,699行: | ||

|} | |} | ||

注:1 此定额仅为饮用水量。 | <small>注:1 此定额仅为饮用水量。 | ||

2 经济发达地区的最高日直饮水定额,居民住宅楼可提高至4 L/(人 ·d)~ 5L/(人 ·d)。 | 2 经济发达地区的最高日直饮水定额,居民住宅楼可提高至4 L/(人 ·d)~ 5L/(人 ·d)。 | ||

3 最高日管道直饮水定额也可根据用户要求确定。 | 3 最高日管道直饮水定额也可根据用户要求确定。</small> | ||

6.9.3 管道直饮水系统应符合下列规定: | 6.9.3 管道直饮水系统应符合下列规定: | ||

| 第6,749行: | 第6,715行: | ||

4 管道直饮水宜采用调速泵组直接供水或处理设备置于屋 顶的水箱重力式供水方式。 | 4 管道直饮水宜采用调速泵组直接供水或处理设备置于屋 顶的水箱重力式供水方式。 | ||

5 高层建筑管道直饮水系统应竖向分区,各分区最低处配 水点的静水压,住宅不宜大于0.35 MPa; | 5 高层建筑管道直饮水系统应竖向分区,各分区最低处配 水点的静水压,住宅不宜大于0.35 MPa; 办公楼不宜大于0.40MPa, 且最不利配水点处的水压,应满足用水水压的要求。 | ||

6 管道直饮水应设循环管道,其供、回水管网应同程布置, 当不能满足时,应采取保证循环效果的措施。循环管网内水的停 留时间不应超过12h。从立管接至配水龙头的支管管段长度不宜 大于3m。 | 6 管道直饮水应设循环管道,其供、回水管网应同程布置, 当不能满足时,应采取保证循环效果的措施。循环管网内水的停 留时间不应超过12h。从立管接至配水龙头的支管管段长度不宜 大于3m。 | ||

| 第6,759行: | 第6,723行: | ||

8 管道直饮水系统配水管的瞬时高峰用水量应按下式计 算: | 8 管道直饮水系统配水管的瞬时高峰用水量应按下式计 算: | ||

<math>q_\mathrm{g}=m\bullet q_\mathrm{o}</math> (6.9.3) | |||

式中:q<sub>g</sub>——计算管段的设计秒流量(L/s); | |||

q<sub>o</sub>——饮水水嘴额定流量,q<sub>o</sub>=0.04 L/s~0.06L/s; | |||

m——计算管段上同时使用饮水水嘴的数量,根据其水嘴 数量可按本标准附录J 确定。 | |||

9 管道直饮水系统配水管的水头损失,应按本标准第3.7.14 条、第3.7.15条的规定计算。 | 9 管道直饮水系统配水管的水头损失,应按本标准第3.7.14 条、第3.7.15条的规定计算。 | ||

| 第6,801行: | 第6,763行: | ||

6.9.9 饮水供应点的设置,应符合下列规定: | 6.9.9 饮水供应点的设置,应符合下列规定: | ||

1 | 1 不得设在易污染的地点,对于经常产生有害气体或粉尘的车间,应设在不受污染的生活间或小室内; | ||

2 位置应便于取用、检修和清扫,并应保证良好的通风和 照 明 。 | 2 位置应便于取用、检修和清扫,并应保证良好的通风和 照 明 。 | ||

| 第6,809行: | 第6,769行: | ||

6.9.10 开水间、饮水处理间应设给水管、排污排水用地漏。给 水管管径可按设计小时饮水量计算。开水器、开水炉排污、排水 管道应采用金属排水管或耐热塑料排水管。 | 6.9.10 开水间、饮水处理间应设给水管、排污排水用地漏。给 水管管径可按设计小时饮水量计算。开水器、开水炉排污、排水 管道应采用金属排水管或耐热塑料排水管。 | ||

附录 A 回流污染的危害程度及防回流设施选择 | == 附录 A 回流污染的危害程度及防回流设施选择 == | ||

A.0.1 生活饮用水回流污染危害程度应符合表 A.0.1的规定。 | A.0.1 生活饮用水回流污染危害程度应符合表 A.0.1的规定。 | ||

| 第7,040行: | 第6,999行: | ||

|} | |} | ||

附录 B 给水管段卫生器具给水当量同时 出流概率计算式ac系数取值表 | == 附录 B 给水管段卫生器具给水当量同时 出流概率计算式ac系数取值表 == | ||

表 B Uo~αc值对应表 | 表 B Uo~αc值对应表 | ||

| 第7,086行: | 第7,045行: | ||

|} | |} | ||

附录 C 给水管段设计秒流量计算 | == 附录 C 给水管段设计秒流量计算 == | ||

C.0.1 给水管段设计秒流量计算 (U₀=1.0、1.5、2.0、2.5) 应符 合表C.0.1 的规定。 | C.0.1 给水管段设计秒流量计算 (U₀=1.0、1.5、2.0、2.5) 应符 合表C.0.1 的规定。 | ||

| 第10,467行: | 第10,426行: | ||

|} | |} | ||

附录 D 阀门和螺纹管件的摩阻损失 的折算补偿长度 | == 附录 D 阀门和螺纹管件的摩阻损失 的折算补偿长度 == | ||

表D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度表 | 表D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度表 | ||

| 第10,593行: | 第10,552行: | ||

|} | |} | ||

注:本表的螺纹接口是指管件无凹口的螺纹,即管件与管道在连接点内径有突变, 管件内径大于管道内径。当管件为凹口螺纹,或管件与管道为等径焊接,其折 算补偿长度取本表值的1/2。 | <small>注:本表的螺纹接口是指管件无凹口的螺纹,即管件与管道在连接点内径有突变, 管件内径大于管道内径。当管件为凹口螺纹,或管件与管道为等径焊接,其折 算补偿长度取本表值的1/2。</small> | ||

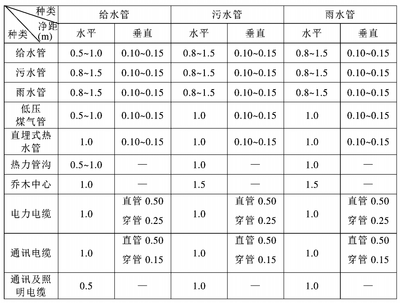

== 附录E 小区地下管线(构筑物)间最小净距 == | |||

表 D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度 | |||

[[文件:建筑给水排水设计标准GB50015-2019_表 D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度.png|400px]] | |||

<small>注:1 净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离; | |||

2 电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通讯电缆 在道路的西侧或北侧。均应在人行道下。 | 2 电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通讯电缆 在道路的西侧或北侧。均应在人行道下。</small> | ||

附 录 F 屋面溢流设施泄流量计算 | == 附 录 F 屋面溢流设施泄流量计算 == | ||

F.0.1 金属天沟溢流孔溢流量可按下式计算: | F.0.1 金属天沟溢流孔溢流量可按下式计算: | ||

<math>q_\mathrm{yL}=400b_\mathrm{yL}\sqrt{2g}h_\mathrm{yl}^{3/2}</math> (F.0.1) | |||

式中:q<sub>yL</sub>——溢流量(L/s); | |||

b<sub>yL</sub>——溢流孔宽度 (m); | |||

400——流量系数; | 400——流量系数; | ||

h<sub>yl</sub>——溢流水位高度 (m); | |||

g——重力加速度(m/s²)。 | |||

F.0.2 墙体方孔溢流量可按下式计算: | F.0.2 墙体方孔溢流量可按下式计算: | ||

| 第10,626行: | 第10,584行: | ||

1 当溢流水位 hyi>100mm 时按下式计算: | 1 当溢流水位 hyi>100mm 时按下式计算: | ||

<math>q_\mathrm{yL}=320b_\mathrm{yL}\sqrt{2g}h_\mathrm{yl}^{3/2}</math> (F.0.2-1) | |||

2 当溢流水位 hyi≤100mm 时按下式计算: | 2 当溢流水位 hyi≤100mm 时按下式计算: | ||

<math>q_\mathrm{yL}=(320+65\sigma)b_\mathrm{yL}\sqrt{2g}h_\mathrm{yl}^{3/2}</math> (F.0.2-2) | |||

式中:σ——溢流水流断面面积与天沟断面面积之比,即σ= w/2; | 式中:σ——溢流水流断面面积与天沟断面面积之比,即σ= w/2; ω为溢流水流断面面积 (m²);Ω为天沟断面面积 (m²)。 | ||

F.0.3 墙体圆管溢流量可按下式计算: | F.0.3 墙体圆管溢流量可按下式计算: | ||

<math>q_{\mathrm{yL}}=320d_{\mathrm{yL}}^2\sqrt{2gh_{\mathrm{y2}}}</math> (F.0.3) | |||

式中:d<sub>yL</sub>——溢流管内径 (m); | |||

h<sub>y2</sub>——天沟水位至管中心淹没高度 (m)。 | |||

<small>注:式 (F.0.3) 只有在淹没流时才成立。</small> | |||

F.0.4 漏斗型管式溢流量可按下式计算: | F.0.4 漏斗型管式溢流量可按下式计算: | ||

(F.0.4) | <math>q_\mathrm{yL}=1130D_\mathrm{yL}\sqrt{2g}h_\mathrm{y3}^{3/2}</math>(F.0.4) | ||

式中:D<sub>yL</sub>——漏斗喇叭口直径(m); | |||

h<sub>y</sub>₃——喇叭口上边缘溢流水位深度 (m)。 | |||

F.0.5 直管式溢流量可按本标准式 (F.0.4) 计算,其中DyL= dyL, 为直管式溢流管直径。 | F.0.5 直管式溢流量可按本标准式 (F.0.4) 计算,其中DyL= dyL, 为直管式溢流管直径。 | ||

附录 G 重力流系统立管的最大设计排水流量 | == 附录 G 重力流系统立管的最大设计排水流量 == | ||

表 G 重力流系统屋面雨水排水立管的泄流量表 | 表 G 重力流系统屋面雨水排水立管的泄流量表 | ||

| 第10,743行: | 第10,701行: | ||

|} | |} | ||

附录 H 我国的太阳能资源分区及其特征 | == 附录 H 我国的太阳能资源分区及其特征 == | ||

表H 我国的太阳能资源分区及其特征表 | 表H 我国的太阳能资源分区及其特征表 | ||

| 第10,861行: | 第10,819行: | ||

| <100 | | <100 | ||

|} | |} | ||

附 录J 饮 用 水 嘴 同 时 使 用 数 量 计 算 | == 附 录J 饮 用 水 嘴 同 时 使 用 数 量 计 算 == | ||

J.0.1 当计算管段上饮水水嘴数量 n₁ 不大于24个时,同时使用 数量m 可按表J.0.1 取值。 | J.0.1 当计算管段上饮水水嘴数量 n₁ 不大于24个时,同时使用 数量m 可按表J.0.1 取值。 | ||

| 第10,886行: | 第10,844行: | ||

J.0.3 水嘴同时使用概率可按下式计算: | J.0.3 水嘴同时使用概率可按下式计算: | ||

<math>p_\mathrm{o}=\frac{\alpha_\mathrm{l}q_\mathrm{d}}{1800n_\mathrm{l}q_\mathrm{o}}</math> (J.0.3) | |||

式中:α₁—— 水嘴同时使用经验系数,住宅楼取0.22,办公楼、 会展中心、航站楼、火车站、客运站取0.27,教学楼、体育馆取0.45,旅馆、医院取0.15; | |||

q<sub>d</sub>——系统最高日直饮水量(L/d); | |||

n<sub>₁</sub>—— 水嘴数量(个),当 n₁ 值与表中数据不符时,可用差 值法求得 m; | |||

q<sub>o</sub>——水嘴额定流量。 | |||

表J.0.2 计算管段上饮水水嘴数量 n₁ 大于24个时的m 值表 | 表J.0.2 计算管段上饮水水嘴数量 n₁ 大于24个时的m 值表 | ||

2025年6月19日 (四) 15:37的最新版本

引用资料

标准状态

当前标准:GB50015-2019

发布日期:2019-06-19

实施日期:2020-03-01

1 总 则

1.0.1 为保证建筑给水排水工程设计质量,满足安全、卫生、适用、 经济、绿色等基本要求,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于民用建筑、工业建筑与小区的生活给水排水 以及小区的雨水排水工程设计。

1.0.3 当建筑物高度超过250m时,建筑给水排水系统设计除应 符合本标准的规定外,尚应进行专题研究、论证。

1.0.4 建筑给水排水设计,在满足使用要求的同时还应为施工安 装、操作管理、维修检测以及安全防护等提供便利条件。

1.0.5 建筑给水排水工程设计,除应执行本标准外,尚应符合国 家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 生活饮用水 drinking water

水质符合国家生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤等 生活用水。

2.1.2 生活杂用水 non-drinking water

用于冲厕、洗车、浇洒道路、浇灌绿化、补充空调循环用水 及景观水体等的非生活饮用水。

2.1.3 二次供水 secondary water supply

当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超出城镇 公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经 管道供给用户或自用的供水方式。

2.1.4 小时变化系数 hourly variation coefficient

最大时用水员与平均时用水量的比位。

2.1.5 最大时用水量 maximum hourly water consumption

最高日最大用水时段内的小时用水量。

2.1.6 平均时用水量 average hourly water consumption

最高日用水时段内的平均小时用水量。

2.1.7 回流污染 backflow pollution

由背压回流或虹吸回流对生活给水系统造成的污染。

2.1.8 背压回流 back-pressure back flow

因给水系统下游压力的变化,用水端的水压高于供水端的水 压而引起的回流现象。

2.1.9 虹吸回流 siphonage back flow

给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的回流现象。

2.1.10 空气间隙 air gap

在给水系统中,管道出水口或水嘴出口的最低点与用水设备 溢流水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备成容 器的排出竹口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。

2.1.11 溢流边缘 flood-level rim

器具溢流的上边缘。

2.1.12 倒流防止器 backflow prevent er

采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。

2.1.13 真空破坏器 vacuum breaker

可导入大气压消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。

2.1.14 引入管 service pipe

市政管道引入至小区给水管网的管段,或由小区给水接户 管引入建筑物的管段。

2.1.15 接户管 inter-building pipe

布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管或排出管相接的给 水排水管道。

2.1.16 入户管(进户管) inlet pipe

从给水系统单独供至每个住户的生活给水管段。

2.1.17 竖向分区 vertical division zone

建筑给水系统中在垂直高度分成若干供水区。

2.1.18 并联供水 parallel water supply

建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。

2.1.19 串联供水 series water supply

建筑物各竖向给水分区逐区串级增(减)压供水的方式。

2.1.20 孔压供水 pressure superposed water supply

供水设备从有压的供水管网中直接吸水增压的供水方式。

2.1.21 明设 exposed installation

室内管道明露布置的方法。

2.1.22 暗设 concealed installation,embedded installation

室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟等内,或者由建筑 装饰隐蔽的敷设方法。

2.1.23 分水器 manifold

用于多分支管路的管道配件。

2.1.24 自备水源 self-provided water source

除城镇给水管网提供的生活饮用水之外的水源。

2.1.25 卫生器具 plumbing fixture,fixture

供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。

2.1.26 卫生器具当量 fixture unit

以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)位为基数,其他 卫生器具的流量(给水流量或排水流量)值与其的比值。

2.1.27 额定流量 nominal flow

卫生器具配水出口在规定的工作压力下单位时间内流出的 水 量 。

2.1.28 设计秒流量 design peak flow

在建筑生活给水管道系统设计时,按其供水的卫生器具给水 当量、使用人数、用水规律在高峰用水时段的最大瞬时给水流量 作为该管段的设计流量,称为给水设计秒流量,其计量单位通常 以L/s 表 示 。

建筑内部在排水管道设计时,按其接纳室内卫生器具数量、 排水当量、排水规律在排水管段中产生的瞬时最大排水流量作为 该管段设计流量,称为排水设计秒流量,其计量单位通常以L/s 表 示 。

2.1.29 水头损失 head loss

水通过管渠、设备、构筑物等引起的能耗。

2.1.30 气压给水 pneumatic water supply

由水泵和压力罐以及一些附件组成,水泵将水压入压力罐,依 靠罐内的压缩空气压力,自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。

2.1.31 配水点 point 、of distribution

给水系统中的用水点。

2.1.32 循环周期 circulating period

循环水系统构筑物和管道内的有效水容积与单位时间内循环 量的比值。

2.1.33 反冲洗 backwash

当滤料层截污到一定程度时,用较强的水流逆向对滤料进行 冲洗。

2.1.34 水质稳定处理 stabilization treatment of water quality

为保持循环冷却水中的碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状 态(既不产生碳酸钙沉淀而结垢,也不因其溶解而腐蚀),并抑制 微生物生长而采用的水处理工艺。

2.1.35 浓缩倍数 cycle of concentration

循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。

2.1.36 自灌 self-priming

水泵启动时水靠重力充入泵体的引水方式。

2.1.37 水景 waterscape fountain

人工建造的水体景观。

2.1.38 亲水性水景 hydrophilic waterscape

产生飘粒、水雾会接触器官吸入人体的动态水景。

2.1.39 生活污水 domestic sewage

人们日常生活中排泄的粪便污水。

2.1.40 生活废水 domestic wastewater

人们日常生活中排出的洗涤水。

2.1.41 生活排水 sanitary wastewater

人们在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。

2.1.42 排出管 building drain.outlet pipe

从建筑物内至室外检查井或排水沟渠的排水横管段。

2.1.43 立管 vertical pipe,riser,stack

呈垂直或与垂线夹角小于45°的给水排水管道。

2.1.44 横管 horizontal pipe

呈水平或与水平线夹角小于45°的管道。其中连接器具排水 管至排水立管的管段称横支管;连接若干根排水立管至排出管的 管段称横干管。

2.1.45 器具排水管 fixture drainage

自卫生器具存水弯出口至排水横支管连接处之间排水管段。

2.1.46 清扫口 cleanout

排水横管上用于清扫排水管的配件。

2.1.47 检查口 check hole,check pipe

带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管上,作检查和清 通之用。

2.1.48 存水弯 trap

在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配 件。

2.1.49 水封 water seal

器具或管段内有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜 入室内。

2.1.50 H管 H pipe

连接排水立管与通气立管形如 H 的专用配件。

2.1.51 吸气阀 air admittance valves

只允许空气进入排气系统,不允许排水系统中臭气逸出的通 气管道附件。

2.1.52 通气管 vent pipe,vent

为使排水系统内空气流通、压力稳定、防止水封破坏而设置 的与大气相通的管道。

2.1.53 伸顶通气管 stack vent

排水立管与最上层排水横支管连接处向上延伸至室外通气的 管段。

2.1.54 专用通气立管 specific vent stack

仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而设置的垂直通 气管道。

2.1.55 汇合通气管 vent headers

连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分,并延伸至室外 接通大气的通气管段。

2.1.56 主通气立管 main vent stack

设置在排水立管同侧,连接环形通气管和排水立管,为排水 横支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。

2.1.57 副通气立管 secondary vent stack,assistant vent stack

设置在排水立管不同侧,仅与环形通气管连接,为使排水横 支管内空气流通而设置的通气立管。

2.1.58 环形通气管 loop vent

从多个卫生器具的排水横支管上最始端的两个卫生器具之间 接出至主通气立管或副通气立管的通气管段;或连接器具通气管 至主通气立管或副通气立管的通气管段。

2.1.59 器具通气管 fixture vent

卫生器具存水弯出口端接至环形通气管的管段。

2.1.60 结合通气管 yoke vent

排水立管与通气立管的连接管段。

2.1.61 自循环通气 self-circulation venting

通气立管在顶端、层间和排水立管相连,在底端与排出管连 接,排水时在管道内产生的正负压通过连接的通气管道迂回补气 而达到平衡的通气方式。

2.1.62 间接排水 indirect drain

设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接,其间留有空 气间隙。

2.1.63 同层排水 same-floor drainage

排水横支管布置在本层,器具排水管不穿楼层的排水方式。

2.1.64 覆土深度 covered depth

埋地管道管外顶至地表面的垂直距离。

2.1.65 埋设深度 buried depth

埋地排水管道内底至地表面的垂直距离。

2.1.66 水流转角 angle of turning flow

水流原来的流向与其改变后的流向之间的夹角。

2.1.67 充满度 depth ratio

水流在管渠中的充满程度,管道以水深与管径之比值表示, 渠道以水深与渠高之比值表示。

2.1.68 隔油池 grease tank

分隔、拦集生活废水中油脂的小型处理构筑物。

2.1.69 隔油器 grease interceptor

分隔、拦集生活废水中油脂的成品装置。

2.1.70 降温池 cooling tank

降低排水温度的小型处理构筑物。

2.1.71 化粪池 septic tank

将生活污水分格沉淀,并对污泥进行厌氧消化的小型处理构 筑 物 。

2.1.72 中水 reclaimed water

各种生活排水经处理达到规定的水质标准后回用的水。

2.1.73 医疗机构污水 medical orgnization sewage

医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、 放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。

2.1.74 污水提升装置 Sewage lifting device

集污水泵、集水箱、管道、阀门、液位计和电气控制为一体, 用于污水提升的成品装置。

2.1.75 换气次数 time of air change

通风系统单位时间内送风或排风体积与室内空间体积之比。

2.1.76 暴雨强度 rainfall intensity

单位时间内的降雨量。工程上常用单位时间内单位面积上的 降雨体积计,其计量单位通常以[L/(s ·hm²)]表示。

2.1.77 重现期 recurrence interval

经一定时间的雨量观测资料统计分析,大于或等于某暴雨强 度的降雨出现一次的平均间隔时间。其单位通常以 a 表示。

2.1.78 降雨历时 duration of rainfall 降雨过程中的任意连续时段。

2.1.79 地面集水时间 inlet time

雨水从相应汇水面积的最远点地表径流到雨水管渠入口的时 间,简称集水时间。

2.1.80 管内流行时间 time offlow

雨水在管渠中流行的时间,简称流行时间。

2.1.81 汇水面积 catchment area 雨水管渠汇集降雨的面积。

2.1.82 重力流雨水排水系统 gravity rain drainage system

管道按重力无压流设计的屋面雨水排水系统。

2.1.83 满管压力流雨水排水系统 full pressure storm system

管道按满管流产生的负压抽吸排水设计的屋面雨水排水系统。

2.1.84 雨水口 gulley,gutter inlet

将地面雨水导入雨水管渠的带格栅的集水口。

2.1.85 线性排水沟 linear drainage ditch

将地面雨水沿程连续收集的排水沟。

2.1.86 雨落水管 downspout,leader

敷设在建筑物外墙的外侧,用于排除屋面雨水的排水立管。

2.1.87 悬吊管 hung pipe

悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。

2.1.88 雨水斗 roof drain

将建筑物屋面的雨水导入雨水立管的装置。

2.1.89 径流系数 run-off coefficient

一定汇水面积的径流雨水量与降雨量的比值。

2.1.90 集中热水供应系统 central hot water supply system

供给一幢(不含单幢别墅)、数幢建筑或供给多功能单栋建 筑中一个、多个功能部门所需热水的系统。

2.1.91 全日热水供应系统 all day hot water supply system

在全日、工作班或营业时间内不间断供应热水的系统。

2.1.92 定时热水供应系统 fixed time hot water supply system

在全日、工作班或营业时间内某一时段供应热水的系统。

2.1.93 局部热水供应系统 local hot water supply system

供给单栋别墅、住宅的单个住户、公共建筑的单个卫生间、 单个厨房餐厅或淋浴间等用房热水的系统。

2.1.94 开式热水供应系统 open hot water system

热水管系与大气相通的热水供应系统。

2.1.95 闭式热水供应系统 closed hot water supply system

热水管系不与大气相通的热水供应系统。

2.1.96 单管热水供应系统 single line hot water system,tempered water system

用一根管道直接供应配水点所需使用温度热水的热水系统。

2.1.97 热泵热水供应系统 heat pump hot water system

采用热泵机组制备和供应热水的热水供应系统。

2.1.98 水源热泵 water-source heat pump

以水或添加防冻剂的水溶液为低温热源的热泵。

2.1.99 空气源热泵 air-source heat pump

以环境空气为低温热源的热泵。

2.1.100 热源 heat source

制取热水或热媒的能源。

2.1.101 热媒 heat medium

热传递载体,常为热水、蒸汽、烟气。

2.1.102 废热 waste heat

生产过程中排放的废弃热量,如废蒸汽、高温废水(液)、高 温烟气等排放的热量。

2.1.103 太阳能保证率 olar fraction

系统中全年由太阳能提供的热量占全年系统总耗热量的比率。

2.1.104 太阳辐照量 solar irradiation

接收到太阳辐射能的面密度。

2.1.105 燃油(气)热水机组 fuel oil(gas)hot water device

由燃烧器、水加热炉体和燃油(气)供应系统等组成的设备 组合体,炉体水套与大气相通,呈常压状态。

2.1.106 设计小时耗热量 design heat consumption of maximum hour

热水供应系统中用水设备、器具最大用水时段内的小时耗热 量。

2.1.107 设计小时供热量 design heat supply of maximum hour

热水供应系统中加热设备最大时段内的小时产热量。

2.1.108 同程热水供应系统 reversed return hot water system

对应每个配水点的供水与回水管路长度之和相等或近似相等 的热水供应系统。

2.1.109 第一循环系统 heat carrier circulation system

集中热水供应系统中,锅炉与水加热器或热水机组与热水贮 水器之间组成的热媒循环系统。

2.1.110 第二循环系统 hot water circulation system

集中热水供应系统中,水加热器或贮热水罐与热水供、回管 道组成的热水循环系统。

2.1.111 上行下给式 downfeed system

给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式。

2.1.112 下行上给式 upfeed system

给水横干管位于配水管网的下部,通过立管向上给水的方式。

2.1.113 回水管 return pipe

在热水循环管系中仅通过循环流量的管段。

2.1.114 管道直饮水系统 pipe potable water system

原水经深度净化处理达到标准后,通过管道供给人们直接饮 用的供水系统。

2.1.115 水质阻垢缓蚀处理 water quality treatment of scale inhibitor corrosion-delay

采用电、磁、化学稳定剂等物理、化学方法稳定水中钙、镁 离子,使其在一定的条件下不形成水垢,延缓对加热设备或管道 的腐蚀的水质处理。

2.1.116 太阳能热水系统 solar hot water system

利用太阳能集热器集取太阳能热能为主热源,配置辅助热源 制备并供给生活热水的系统。

2.1.117 集中集热集中供热太阳能热水系统 centralized heat collecting and centralized heat supplying solar hot water system

集中集取太阳能的热能,集中配置辅助热源的太阳能热水系 统。

2.1.118 集中集热分散供热太阳能热水系统 centralized heat collecting and decentralized heat supplying solar hot water system

集中集取太阳能的热能,分散配置辅助热源的太阳能热水系 统。

2.1.119 分散集热分散供热太阳能热水系统 decentralized heat collecting and decentralized heat supplying solar hot water systems

分散集取太阳能的热能,分散配置辅助热源的太阳能热水系 统。

2.1.120 直接太阳能热水系统 solar direct system

集取太阳能的热能直接加热冷水,配置辅助热源供给生活热 水的太阳能热水系统。

2.1.121 间接太阳能热水系统 solar indirect system

集取太阳能的热能加热被加热介质(软化水或防冻液水)经 水加热设施间接加热冷水供给生活热水的系统。

2.1.122 开式太阳能集热系统 open system

太阳能集热器内被加热介质(冷水、软化水、防冻液水)直 接通大气的集热系统。

2.1.123 闭式太阳能集热系统 closed system

太阳能集热器内被加热介质(冷水、软化水、防冻液水)不 通大气密闭承压运行的集热系统。

2.2 符 号

2.2.1 流量、流速:

qb——水泵出流量;

qbc——补充水水量;

qg——计算管段的给水设计秒流量;

qgo——同类型的一个卫生器具给水额定流量;

qgz——单位轮廓面积集热器对应的工质流量;

qh——卫生器具热水的小时用水定额;

qj——设计暴雨强度;

qL——最高日的用水定额;

qmax——计算管段上最大一个卫生器具的排水流量;

qmr——平均日热水用水定额;

qn——每人每日计算污泥量;

qo——饮水水嘴额定流量;

qp——排水流量;

qpo——同一类型的的一个卫生器具排水流量;

qr——热水用水定额;

Qrh——设计小时热水量;

Qrjd——集热器单位轮廓面积平均每日产热水量;

qw——每人每日计算污水量;

qx——循环流量;

qxh——循环水泵流量;

qy——设计雨水流量;

qyL——溢流量;

qz—— 冷却塔蒸发损失水量;

v——管道内的平均水流速度。

2.2.2 水压、水头损失:

Hb——循环水泵扬程;

Hxr——第一循环管的自然压力值;

he——集热系统循环流量通过集热水加热器的阻力损失;

hel——循环流量通过热泵冷凝器、快速水加热器的阻力损失;

hf—— 附加压力;

hj——集热系统循环流量通过集热器的阻力损失;

hjx——集热系统循环流量通过循环管道的沿程与局部阻力损 失;

hp——循环流量通过配水管网的水头损失;

hx——循环流量通过回水管网的水头损失;

hxh——循环流量通过循环管道的沿程与局部阻力损失;

hz—— 集热器顶与贮热水箱最低水位之间的几何高差;

△h——热水锅炉或水加热器中心与贮热水罐中心的标高差;

I——水力坡度;

i—— 管道单位长度的水头损失;

P——压力;

P₁—— 膨胀罐处管内水压力;

P₂—— 膨胀罐处管内最大允许水压力;

R—— 水力半径。

2.2.3 几何特征:

A—— 设计充满度时的过水断面;

Aj下标文本——集热器总面积;

Ajj——间接太阳能热水系统集热器总面积;

Ajz——直接太阳能热水系统集热器总面积;

byL——溢流孔宽度;

DyL—— 漏斗喇叭口直径;

dj——管道计算内径;

dyL——溢流管内径;

Fjr—— 水加热器的加热面积;

Fw——汇水面积;

H₁—— 热水锅炉、水加热器底部至高位冷水箱面的高度;

h₁—— 膨胀管高出高位冷水箱最高水位的垂直高度;

hy₁—— 溢流水位高度;

hy₂——天沟水位至管中心淹没高度;

hy₃——喇叭口上边缘溢流水位深度;

V——容积;

V₁——高温贮热水箱总容积;

V₂——低温供热水箱总容积;

V₃——贮热、供热合一的低温热水箱总容积;

V₄——热媒贮热水箱总容积;

Ve——膨胀罐的总容积;

Vn——化粪池污泥部分容积;

V₄—— 气压水罐总容积;

Vq₁—— 气压水罐水容积;

Vq₂——气压水罐的调节容积;

V₁——总贮热容积;

Vx——集热水加热器或集热水箱(罐)有效容积;

Vrx₁——集热水箱有效容积;

Vrx₂——分户容积式热水器的有效容积;

Vs——系统内热水水总容积;

Vw—— 化粪池污水部分容积;

2.2.4 计算系数:

b—— 化粪池实际使用人数占总人数的百分数;

bg——卫生器具同时给水百分数;

bj——集热器面积补偿系数;

bn——浓缩后污泥含水量;

bp——卫生器具同时排水百分比;

bx——新鲜污泥含水率;

Ch——海澄-威廉系数;

Cr—— 热水供应系数的热损失系数;

f—— 太阳能保证率;

g——重力加速度;

K——传热系数;

Kh——小时变化系数;

Kx——相应循环措施的附加系数;

k₁—— 用水均匀性的安全系数;

k₂—— 水温差因素的附加系数;

Ms——污泥发酵后体积缩减系数;

Nn——浓缩倍数;

n——管道粗糙系数:

U——卫生器具给水当量的同时出流概率;

UL—— 集热器热损失系数;

U₀——最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率;

[math]\displaystyle{ \bar{U}_{\mathrm{o}} }[/math]——给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率;

ψ——径流系数;

a—— 根据建筑物用途而定的系数;

a1—— 水嘴同时使用经验系数;

aa—— 气压水罐的调节容积安全系数;

ab——气压水罐工作压力比;

ac—— 对应 U₀ 的系数;

β——气压水罐的容积系数;

[math]\displaystyle{ \sigma }[/math]——溢流水流断面面积与天沟断面面积之比;

ε—— 水垢和热媒分布不均匀影响传热效率的系数;

η——有效贮热容积系数;

η1——集热系统的热损失;

ηj—— 集热器总面积的年平均集热效率。

2.2.5 热量、温度、比重和时间:

C—— 水的比热;

Jt—— 集热器总面积的年平均日太阳辐照量;

Qg—— 设计小时供热量;

Qh——设计小时耗热量;

Qmd——平均日耗热量;

Qrh——设计小时热水量;

Qs——配水管道的热损失;

T——用水时数;

T₁——设计小时耗热量持续时间;

T₂—— 高温热水贮水时间;

T₃—— 低温热水贮水时间;

T₄ 低谷电加热的时间:

T₅—— 热泵机组设计工作时间;

t——降雨历时;

t₁—— 地面集流时间;

t₂—— 管渠内雨水流行时间;

tc——被加热水初温;

th—— 贮水温度;

t₁—— 冷水温度;

tmc——热媒初温;

tmz——热媒终温;

tn——污泥清掏周期;

tr——热水温度;

tr₁——使 用 温 度 ;

tr₂——设计热水温度;

tw—— 污水在化粪池中停留时间;

tz—— 被加热水终温;

[math]\displaystyle{ t_\mathrm{L}^\mathrm{m} }[/math]—— 年平均冷水温度;

△t—— 快速水加热器两侧的热媒进水、出水温差或热水进水、 出水温差;

△tj——热媒与被加热水的计算温度差;

[math]\displaystyle{ \Delta t_\mathrm{m}^\mathrm{m} }[/math]—— 热媒供回水平均温度差;

△tmax——热媒与被加热水在水加热器 一 端的最大温度差;

Atmin——热媒与被加热水在水加热器 一 端的最小温度差;

△ts——配水管道的热水温度差;

[math]\displaystyle{ \rho_{f} }[/math]—— 加热前加热贮水设备内的水的密度;

[math]\displaystyle{ \rho_{1} }[/math]—— 冷水密度;

[math]\displaystyle{ \rho_{2} }[/math]—— 热水密度;

2.2.6 其他:

b₁—— 同日使用率;

M 电能转为热能的效率:

m—— 用水计算单位数;

m₁—— 分散供热用户的个数;

mf—— 化粪池服务总人数;

N——电热水机组功率;

NG——每户设置的卫生器具给水当量数;

Ng——计算管段的卫生器具给水当量数;

Np—— 计算管段的卫生器具排水当量数;

n₀——同类型卫生器具数;

n₁——饮水水嘴数量;

nq——水泵启动次数。

3 给 水

3.1 一般规定

3.1.1 建筑给水系统的设计应满足生活用水对水质、水量、水压、 安全供水,以及消防给水的要求。

3.1.2自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。

3.1.3中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管 道连接。

3.1.4 生活饮用水应设有防止管道内产生虹吸回流、背压回流等 污染的措施。

3.1.5 在满足使用要求与卫生安全的条件下,建筑给水系统应节 水。

节能,系统运行的噪声和振动等不得影响人们的正常工作和生活。

3.1.6 生活饮用水给水系统的涉水产品应符合现行国家标准《生 活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219 的规定。

3.1.7 小区给水系统设计应综合利用各种水资源,充分利用再生 水、雨水等非传统水源;优先采用循环和重复利用给水系统。

3.2 用水定额和水压

3.2.1 住宅生活用水定额及小时变化系数可根据住宅类别、建 筑标准、卫生器具设置标准等因素按表3.2.1确定。

表3.2.1 住宅生活用水定额及小时变化系数

| 住宅类别 | 卫生器具设置标准 | 最高日用水定额 [L/(人·d)] | 平均日用水定额 [L/(人·d)] | 最高日小时变化系数 Kh |

|---|---|---|---|---|

| 普通住宅 | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水器和沐浴设备 | 130~300 | 50~200 | 2.8~2.3 |

续表3.2.1

| 住宅类别 | 卫生器具设置标准 | 最高日用水定额 [L/(人·d)] | 平均日用水定额 [L/(人·d)] | 最高日小时变化系数 Kh |

|---|---|---|---|---|

| 普通住宅 | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、集中热水供应(或家用热水机组)和沐浴设备 | 180~320 | 60~230 | 2.5~2.0 |

| 别墅 | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、洒水栓,家用热水机组和沐浴设备 | 200~350 | 70~250 | 2.3~1.8 |

注:1 当地主管部门对住宅用水定额有具体规定时,应按当地规定执行。

2 别墅用水定额中含庭院绿化用水和汽车抹车用水,不含游泳池补充水。

3.2.2 公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,可根据卫生器具 完善程度、区域条件和使用要求按表3.2.2确定。

表3.2.2 公共建筑生活用水定额及小时变化系数

| 序号 | 建筑物名称 | 单位 | 生活用水定额 (L) | 使用时数 (h) | 最高日小时变化系数 Kh | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高日 | 平均日 | ||||||

| 1 | 宿舍 | 居室内设卫生间 | 每人每日 | 3~6 | 3~5 | 8~16 | 1.5~1.2 |

| 设公用盥洗卫生间 | 30~50 | 27~40 | |||||

| 2 | 招待所、培训中心、 普通旅馆 |

设公用卫生间、盥洗室 | 每人每日 | 50~100 | 40~80 | 24 | 3.0~2.5 |

| 设公用卫生间、盥洗室、淋浴室 | 80~130 | 70~100 | |||||

| 设公用卫生间、盥洗室、淋浴室、洗衣室 | 100~150 | 90~120 | |||||

| 设单独卫生间、公用洗衣房 | 120~200 | 110~160 | |||||

| 3 | 酒店式公寓 | 每人每日 | 200~300 | 180~240 | 24 | 2.5~2.0 | |

| 4 | 宾馆客房 | 每床位每日 | 250~400 | 220~320 | 24 | 2.5~2.0 | |

| 每人每日 | 80~100 | 70~80 | 8~10 | 2.5~2.0 | |||

续表3.2.2

| 序号 | 建筑物名称 | 说明 | 单位 | 生活用水定额 (L) | 使用时数 (h) | 最高日小时变化系数 Kh | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高日 | 平均日 | ||||||

| 5 | 医院住院部 | 设公用卫生间、盥洗室 | 每床位每日 | 100~200 | 90~160 | 24 | 2.5~2.0 |

| 设公用卫生间、盥洗室、淋浴室 | 150~250 | 130~200 | |||||

| 设单独卫生间 | 250~400 | 220~320 | |||||

| 医务人员 | 150~250 | 130~200 | 8 | 2.0~1.5 | |||

| 门诊部、诊疗所 | 病人 | 每病人每次 | 10~15 | 6~12 | 8~12 | 1.5~1.2 | |

| 医务人员 | 每人每班 | 80~100 | 60~80 | 8 | 2.5~2.0 | ||

| 疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 | 200~300 | 180~240 | 24 | 2.0~1.5 | ||

| 6 | 养老院、托老所 | 全托 | 每人每日 | 100~150 | 90~120 | 24 | 2.5~2.0 |

| 日托 | 50~80 | 40~60 | 10 | 2.0 | |||

| 7 | 幼儿园、托儿所 | 有住宿 | 每儿童每日 | 50~100 | 40~80 | 24 | 2.5~2.0 |

| 无住宿 | 30~50 | 25~40 | 10 | 2.0 | |||

| 8 | 公共浴室 | 淋浴 | 每顾客每次 | 100 | 70~90 | 12 | 2.0~1.5 |

| 浴盆、淋浴 | 120~150 | 120~150 | |||||

| 桑拿浴(淋浴、按摩池) | 150~200 | 130~160 | |||||

| 9 | 理发室、美容院 | 每顾客每次 | 40~100 | 35~80 | 12 | 2.0~1.5 | |

| 10 | 洗衣房 | 每千克干衣 | 40~80 | 40~80 | 8 | 1.5~1.2 | |

| 11 | 餐饮业 | 中餐酒楼 | 每顾客每次 | 40~60 | 35~50 | 10~12 | 1.5~1.2 |

| 快餐店、职工及学生食堂 | 20~25 | 15~20 | 12~16 | ||||

| 酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房 | 5~15 | 5~10 | 8~18 | ||||

| 序号 | 建筑物名称 | 单位 | 生活用水定额 (L) | 使用时数 (h) | 最高日小时变化系数 Kh | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高日 | 平均日 | ||||||

| 12 | 商场 | 员工及顾客 | 每平方米营业厅面积每日 | 5~8 | 4~6 | 12 | 1.5~1.2 |

| 13 | 办公 |

坐班制办公 | 每人每班 | 30~50 | 25~40 | ||

| 公寓式办公 | 每人每日 | 130~300 | 120~250 | 10~24 | 2.5~1.8 | ||

| 酒店式办公 | 250~400 | 220~320 | 24 | 2.0 | |||

| 14 | 科研楼 |

化学 | 每工作人员每日 | 460 | 370 | 8~10 | 2.0~1.5 |

| 生物 | 310 | 250 | 8~10 | 2.0~1.5 | |||

| 物理 | 125 | 100 | 8~10 | 2.0~1.5 | |||

| 药剂调制 | 310 | 250 | 8~10 | 2.0~1.5 | |||

| 15 | 图书馆 |

阅览者 | 每座位每日 | 20~30 | 15~25 | 8~10 | 1.2~1.5 |

| 员工 | 每人每日 | 50 | 40 | 8~10 | 1.2~1.5 | ||

| 16 | 书店 |

顾客 | 每平方米营业厅每日 | 3~6 | 3~5 | 8~12 | 1.5~1.2 |

| 员工 | 每人每班 | 30~50 | 27~40 | 8~12 | 1.5~1.2 | ||

| 17 | 教学、实验楼 |

中小学校 | 每学生每日 | 20~40 | 15~35 | 8~9 | 1.5~1.2 |

| 高等院校 | 40~50 | 35~40 | 8~9 | 1.5~1.2 | |||

| 18 | 电影院、剧院 |

观众 | 每观众每场 | 3~5 | 3~5 | 3 | 1.5~1.2 |

| 演职员 | 每人每场 | 40 | 35 | 4~6 | 2.5~2.0 | ||

| 19 | 健身中心 | 每人每次 | 30~50 | 25~40 | 8~12 | 1.5~1.2 | |

| 20 | 体育场(馆) |

运动员淋浴 | 每人每次 | 30~40 | 25~50 | 4 | 3.0~2.0 |

| 观众 | 每人每场 | 3 | 3 | 4 | 1.2 | ||

| 21 | 会议厅 | 每座位每场 | 6~8 | 6~8 | 4 | 1.5~1.2 | |

| 序号 | 建筑物名称 | 单位 | 生活用水定额 (L) | 使用时数 (h) | 最高日小时变化系数 Kh | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高日 | 平均日 | ||||||

| 22 | 会馆中心 (展览馆、博物馆) | 观众 | 每平方米展厅每日 | 3~6 | 3~5 | 8~16 | 1.5~1.2 |

| 员工 | 每人每班 | 30~50 | 27~40 | ||||

| 23 | 航站楼、客运站旅客 | 每人次 | 3~6 | 3~6 | 8~16 | 1.5~1.2 | |

| 24 | 菜市场地面冲洗及保鲜用水 | 每平方米每日 | 10~20 | 8~15 | 8~10 | 2.5~2.0 | |

| 25 | 停车库地面冲洗水 | 每平方米每次 | 2~3 | 2~3 | 6~8 | 1.0 | |

注:1 中等院校、兵营等宿舍设丑公用卫生间和盥洗室,当用水时段集中时,最高 日小时变化系数 Kh、宜取高值6.0~4.0;其他类型宿舍设置公用卫生间和 盥洗室时,最高日小时变化系数Kh宜取低值3.5~3.0。

2 除注明外,均不含员工生活用水,员工最高日用水定额为每人每班40L~ 60L, 平均日用水定额为每人每班30L~45L。

3 大型超市的生鲜食品区按莱市场用水。

4 医疗建筑用水中已含医疗用水。

5 空调用水应另计。

3.2.3 绿化浇灌用水定额应根据气候条件、植物种类、土壤理化 性状、浇灌方式和管理制度等因素综合确定。当无相关资料时, 小区绿化浇灌最高日用水定额可按浇灌面积1.0L/(m²·d)~3.0L/(m²·d) 计算。干早地区可酌情增加。

3.2.4 小区道路、广场的浇洒最高日用水定额可按浇洒面积 2.0L/(m² ·d)~3.0L/(m² ·d) 计 算 。

3.2.5 游泳池、水上游乐池和水景用水量计算可按本标准第 3. 10. 18条、3. 10. 19条、3. 12.2条的规定确定。

3.2.6 民用建筑空调循环冷却水系统的补充水量,应根据气候条 件、冷却塔形式、浓缩倍数等因素确定,可按本标准第3 . 11 . 14条的规定确定。

3.2.7 汽车冲洗用水定额应根据冲洗方式、车辆用途、道路路面 等级和沾污程度等确定,汽车冲洗最高日用水定额可按表3.2.7 计算。

表3.2.7 汽车冲洗最高日用水定额

| 冲洗方式 | 高压水枪冲洗 [L/辆·次] |

循环用水冲洗补水 [L/辆·次] |

抹车、微水冲洗 [L/辆·次] |

蒸汽冲洗 [L/辆·次] |

|---|---|---|---|---|

| 轿车 | 40~60 | 20~30 | 10~15 | 3~5 |

| 公共汽车 | 80~120 | 40~60 | 15~30 | —— |

| 载重汽车 |

注:1 汽车冲洗台自动冲洗设备用水定额有特殊要求时,其值应按产品要求确 定 。

2 在水泥和沥青路面行驶的汽车,宜选用下限值;路面等级较低时,宜选用上 限 值 。

3.2.8 建筑物室内外消防用水的设计流量、供水水压、火灾延续 时间、同一时间内的火灾起数等,应按国家现行消防规范的相关 规定确定。

3.2.9 给水管网漏失水量和未预见水量应计算确定,当没有相关 资料时漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的8%~ 12%计。

3.2.10 居住小区内的公用设施用水量,应由该设施的管理部门 提供用水量计算参数。

3.2.11 工 业 企 业 建 筑 管 理 人 员 的 最 高 日 生 活 用 水 定 额 可 取 30L/ (人 · 班)~50L/(人 · 班);车间工人的生活用水定额应根据 车间性质确定,宜采用30L/(人 · 班)~50L/(人 · 班);用水时间 宜 取 8h, 小时变化系数宜取2.5~1.5。

工业企业建筑淋浴最高日用水定额,应根据现行国家标准 《工业企业设计卫生标准》 GBZ 1中的车间卫生特征分级确定, 可 采 用 4 0L/(人 · 次)~60L/(人 · 次),延续供水时间宜取1h。

3.2.12 卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称尺寸和工作压力应按表3.2. 12确定。

表3.2.12 卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和工作压力

| 序号 | 给水配件名称 | 类别/类型 | 额定流量 (L/S) | 当量 | 连接管公称管径 (mm) | 工作压力 (MPa) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 洗涤盆、拖布盆、盥洗槽 | 单阀水嘴 | 0.15~0.20 | 0.75~1.00 | 15 | 0.100 |

| 单阀水嘴 | 0.30~0.40 | 1.5~2.00 | 20 | |||

| 混合水嘴 | 0.15~0.20 (0.14) | 0.75~1.00 (0.7) | 15 | |||

| 2 | 洗脸盆 | 单阀水嘴 | 0.15 | 0.75 | 15 | 0.100 |

| 混合水嘴 | 0.15 (0.10) | 0.75(0.50) | ||||

| 3 | 洗手盆 | 单阀水嘴 | 0.10 | 0.50 | 15 | 0.100 |

| 混合水嘴 | 0.15 (0.10) | 0.75(0.50) | ||||

| 4 | 浴盆 | 单阀水嘴 | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.100 |

| 混合水嘴 (含带淋浴转换器) | 0.24 (0.20) | 1.2 (1.0) | ||||

| 5 | 淋浴器 | 混合阀 | 0.15(0.10) | 0.7(0.50) | 15 | 0.100~0.200 |

| 6 | 大便器 | 冲洗水箱浮球阀 | 0.10 | 0.50 | 15 | 0.050 |

| 延时自闭式冲洗阀 | 1.20 | 6.00 | 25 | 0.100~0.150 | ||

| 7 | 小便器 | 手动或自动自闭式冲洗阀 | 0.10 | 0.50 | 15 | 0.050 |

| 自动冲洗水箱进水阀 | 0.10 | 0.50 | 0.020 | |||

| 8 | 小便槽穿孔冲洗管 (每m长) | 0.05 | 0.25 | 15~20 | 0.015 | |

| 9 | 净身盆冲洗水嘴 | 0.10(0.07) | 0.50(0.35) | 15 | 0.100 | |

| 10 | 医院倒便器 | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.100 | |

| 11 | 实验室化验水嘴 (鹅颈) | 单联 | 0.07 | 0.35 | 15 | 0.200 |

| 双联 | 0.15 | 0.75 | ||||

| 三联 | 0.20 | 1.00 | ||||

续表3.2.12

| 序号 | 给水配件名称 | 额定流量 (L/S) | 当量 | 连接管公称管径 (mm) | 工作压力 (MPa) |

|---|---|---|---|---|---|

| 12 | 饮水器喷嘴 | 0.05 | 0.25 | 15 | 0.050 |

| 13 | 洒水栓 | 0.40 0.70 |

2.00 3.50 |

20 25 |

0.050~0.100 |

| 14 | 室内地面冲洗水嘴 | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.100 |

| 15 | 家用洗衣机水嘴 | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.100 |

注:1 表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。

2 当浴盆上附设淋浴器时,或混合水嘴有淋浴器转换开关时,其额定流量和 当量只计水嘴,不计淋浴器,但水压应按淋浴器计。

3 家用燃气热水器,所需水压按产品要求和热水供应系统最不利配水点所需 工作压力确定。

4 绿地的自动喷灌应按产品要求设计。

5 卫生器具给水配件所需额定流量和工作压力有特殊要求时,其值应按产品 要求确定。

3.2.13 卫生器具和配件应符合国家现行有关标准的节水型生活 用水器具的规定。

3.2.14 公共场所卫生间的卫生器具设置应符合下列规定:

1 洗手盆应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴等限流节水 装 置 。

2 小便器应采用感应式或延时自闭式冲洗阀。

3 坐式大便器宜采用设有大、小便分档的冲洗水箱,蹲式 大便器应采用感应式冲洗阀、延时自闭式冲洗阀等。

3.3水质和防水质污染

3.3.1 生活饮用水系统的水质,应符合现行国家标准《生活饮用 水卫生标准》GB5749 的规定。

3.3.2 当采用中水为生活杂用水时,生活杂用水系统的水质应符 合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 GB/T18920的规定。

3.3.3 当采用回用雨水为生活杂用水时,生活杂用水系统的水质 应符合所供用途的水质要求,并应符合现行国家标准《建筑与小 区雨水控制及利用工程技术规范》 GB 50400的规定。

3.3.4 卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应 符合下列规定:

1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没;

2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不 得小于出水口直径的2.5倍。

3.3.5 生活饮用水水池(箱)进水管应符合下列规定:

1 进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水 管管径,且不应小于25mm, 可不大于150mm;

2 当进水管从最高水位以上进人水池(箱),管口处为淹没出 流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施;

3 不存在虹吸回流的低位生活饮用水贮水池(箱),其进水管 不受以上要求限制,但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。

3.3.6 从生活饮用水管网向下列水池(箱)补水时应符合.下列 规 定 :

1 向消防等其他非供生活饮用的贮水池(箱)补水时,其进水 管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm;

2 向中水、雨水回用水等回用水系统的贮水池(箱)补水时, 其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径 的2.5倍,且不应小于150mm。

3.3.7 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在用水管 道的下列部位设置倒流防止器:

1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上至小区 或建筑物,且与城镇给水管形成连通管网的引入管上;

2 从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;

3 利用城镇给水管网直接链接且小区引入管无防回流设施 时,向气压水罐、 热水锅炉、热水机组、水加热器等有压容器或 密闭容器注水的进水管上。

3.3.8 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水 管道或设备时,应设置倒流防止器:

1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;

2 从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出 水管上。

3.3.9 生活饮用水管道系统上连接下列含有有害健康物质等有 毒有害场所或设备时,必须设置倒流防止设施:

1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;

2 化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物安全实 验室除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置有空气间隙的 水箱,设置位置应在防护区外。

3.3.10 从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用 水管道时,应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施:

1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水 集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间应设有空气间 隙,且空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上;

2 不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动 升降式时,在其管道起端;

3 消防(软管)卷盘、轻便消防水龙;

4 出口接软管的冲洗水嘴(阀)、补水水嘴与给水管道连接 处。

3.3.11 空气间隙、倒流防止器和真空破坏器的选择,应根据回流 性质、回流污染的危害程度,按本标准附录 A 确定。

3.3.12 在给水管道防回流设施的同一设置点处,不应重复设置 防回流设施。

3.3.13 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非 专用冲洗阀直接连接冲洗。

3.3.14 生活饮用水管道应避开毒物污染区,当条件限制不能避 开时,应采取防护措施。

3.3.15 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与消防用水的水池(箱) 应分开设置。

3.3.16 建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形 式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及 顶 盖 。

生活饮用水水池(箱)与消防用水水池(箱)并列设置时,应有 各自独立的池(箱)壁。

3.3.17 建筑物内的生活饮用水水池(箱)及生活给水设施,不应设 置于与厕所、垃圾间、污(废)水泵房、污(废)水处理机房及其他 污染源毗邻的房间内;其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、 厨房、洗衣房和其他产生污染源的房间。

3.3.18 生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:

1 人孔、通气管、溢流管应有防止生物进入水池(箱)的措施;

2 进水管宜在水池(箱)的溢流水位以上接入;

3 进出水管布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置;

4 不得接纳消防管道试压水、泄压水等回流水或溢流水;

5 泄水管和溢流管的排水应间接排水,并应符合本标准第 4.4.13条、4.4.14条的规定;

6 水池(箱)材质、衬砌材料和内壁涂料,不得影响水质。

3.3.19 生活饮用水水池(箱)内贮水更新时间不宜超过48h。

3.3.20 生活饮用水水池(箱)应设置消毒装置。

3.3.21 在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止 误饮误用的措施。

3.4 系统选择

3.4.1 建筑物内的给水系统应符合下列规定:

1 应利用城镇给水管网的水压直接供水;

2 当城镇给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安 全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方案;

3 当城镇给水管网水压不足,采用叠压供水系统时,应经 当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;

4 给水系统的分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、 材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;

5 不同使用性质或计费的给水系统,应在引入管后分成各 自独立的给水管网。

3.4.2 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.60MPa。

3.4.3 当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于 0.45MPa; 当设有集中热水系统时,分区静水压力不宜大于 0.55MPa。

3.4.4 生活给水系统用水点处供水压力不宜大于0.20 MPa, 并应 满足卫生器具工作压力要求。

3.4.5 住宅入户管供水压力不应大于0.35MPa, 非住宅类居住建 筑入户管供水压力不宜大于0.35MPa。

3.4.6 建筑高度不超过100m 的建筑的生活给水系统,宜采用垂 直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m 的 建筑,宜采用垂直串联供水方式。

3.5 管材、附件和水表

3.5.1 给水系统采用的管材和管件及连接方式,应符合国家现行 标准的有关要求。管材和管件及连接方式的工作压力不得大于国 家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力。

3.5.2 室内的给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管及经 防腐处理的钢管。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。

3.5.3 给水管道阀门材质应根据耐腐蚀、管径、压力等级、使用 温度等因素确定,可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门 等。阀门的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。

3.5.4 室内给水管道的下列部位应设置阀门:

1 从给水干管上接出的支管起端;

2 入户管、水表前和各分支立管;

3 室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端;

4 水池(箱)、加压泵房、加热器、减压阀、倒流防止器等处 应按安装要求配置。

3.5.5 室内给水管道阀门选型应根据使用要求按下列原则确定:

1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;

2 要求水流阻力小的部位宜采用闸板阀、球阀、半球阀;

3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;

4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;

5 口径大于或等于 DN150 的水泵,出水管上可采用多功能 水泵控制阀。

3.5.6 给水管道的下列管段上应设置止回阀,装有倒流防止器的 管段处,可不再设置止回阀:

1 直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上;

2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上;

3 每台水泵出水管上。

3.5.7 止回阀选型,应根据止回阀安装部位、阀前水压、关闭后 的密闭性能要求和关闭时引发的水锤等因素确定,并应符合下列 规 定 :

1 阀前水压小时,宜采用阻力低的球式和梭式止回阀;

2 关闭后密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的软密 封止回阀;

3要求削弱关闭水锤时,宜选用弹簧复位的速闭止回阀或后阶段有缓闭功能的止回阀;

4 止回阀安装方向和位置,应能保证阀瓣在重力或弹簧力 作用下自行关闭;

5 管网最小压力或水箱最低水位应满足开启止回阀压力, 可选用旋启式止回阀等开启压力低的止回阀。

3.5.8 倒流防止器设置位置应满足下列规定:

1 应安装在便于维护啊、不会结冻的场所;

2 不应装在有腐蚀性和污染的环境;

3 具有排水功能的倒流防止器不得安装在泄水阀排水口可 能淹没的场所;

4 排水口不得直接接至排水管,应采用间接排水,并应符合 本标准第4.4.14条的规定。

3.5.9 真空破坏器设置位置应满足下列规定:

1 不应装在有腐蚀性和污染的环境;

2 大气型真空破坏器应直接安装于配水支管的最高点。

3 真空破坏器的进气口应向下。进气口下沿的位置高出最高 用水点或最高溢流水位的垂直高度,压力型不得小于300mm; 大 气型不得小于150mm。

3.5.10 给水管网的压力高于本标准第3.4.2条、第3.4.3条规 定的压力时,应设置减压阀,减压阀的配置应符合下列规定:

1 减压阀的减压比不宜大于3:1,并应避开气蚀区;

2 当减压阀的气蚀校核不合格时,可采用串联减压方式或 采用双级减压阀等减压方式;

3 阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校 核,其压力不应大于配水件的产品标准规定的公称压力的1.5倍; 当减压阀串联使用时,应按其中一个失效情况下计算阀后最高 压 力 ;

4 当减压阀阀前压力大于或等于阀后配水件试验压力时, 减压阀宜串联设置;当减压阀串联设置时,串联减压的减压级数不 宜大于2级,相邻的2级串联设置的减压阀应采用不同类型的减 压 阀 ;

5 当减压阀失效时的压力超过配水件的产品标准规定的水 压试验压力时,应设置自动泄压装置;当减压阀失效可能造成重 大损失时,应设置自动泄压装置和超压报警装置。

6 当有不间断供水要求时,应采用两个减压阀并联设置, 宜采用同类型的减压阀;

7 减压阀前的水压宜保持稳定,阀前的管道不宜兼作配水 管;

8 当阀后压力允许波动时,可采用比例式减压阀;当阀后 压力要求稳定时,宜采用稳压减压阀;

9 当减压差小于0.15MPa 时,宜采用可调式减压阀中的差 压减压阀。

10 减压阀出口动静压升应根据产品制造商提供的数据确 定,当无资料时可按0.10MPa 确定;

11 减压阀不应设置旁通阀。

3.5.11 减压阀的设置应符合下列规定:

1 减压阀的公称直径宜与其相连管道管径相一致;

2 减压阀前应设阀门和过滤器;需要拆卸阀体才能检修的 减压阀,应设管道伸缩器或软接头,支管减压阀可设置管道活接 头;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门;

3 干管减压阀节点处的前后应装设压力表,支管减压阀节 点后应装设压力表;

4 比例式减压阀、立式可调式减压阀宜垂直安装,其他可 调式减压阀应水平安装;

5 设置减压阀的部位,应便于管道过滤器的排污和减压阀 的检修,地面宜有排水设施。

3.5.12 当给水管网存在短时超压工况,且短时超压会引起使用 不安全时,应设置持压泄压阀。持压泄压阀的设置应符合下列规 定:

1 泄压阀前应设置阀门;

2 持压泄压阀的泄水口应连接管道间接排水,其出流口应 保证空气间隙不小于300mm。

3.5.13 当安全阀阀前、阀后不得设置阀门,泄压口应连接管道 将泄压水(气)引至安全地点排放。

3.5.14 给水管道排气装置设置应符合下列规定:

1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自 动排气阀;

2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设 自动排气阀或手动阀门排气;

3 给水加压装置直接供水时,其配水管网的最高点应设自 动排气阀。

4 减压阀后管网最高处宜设置自动排气阀。

3.5.15 给水管道管道过滤器的设置应符合下列规定:

1 减压阀、持压泄压阀、倒流防止器、自动水位控制阀、 温度调节阀等阀件前应设置过滤器;

2 水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水进水管上 宜设置过滤器;

3 过滤器的滤网应采用耐腐蚀材料,滤网网孔尺寸应按使用 要求确定。

3.5.16 建筑物水表的设置位置应符合下列规定:

1 建筑物的引入管、住宅的入户管;

2 公用建筑物内按用途和管理要求需计量水量的水管;

3 根据水平衡测试的要求进行分级计量的管段;

4 根据分区计量管理需计量的管段。

3.5.17 住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设在户内的水表,宜采用远传水表或IC 卡水表等智能化水表。

3.5.18 住水表应装设在观察方便、不冻结、不被任何液体及杂 质所淹没和不易受损处。

3.5.19 水表口径确定应符合下列规定:

1 用水量均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选 定水表的常用流量;

2 用水量不均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量 选定水表的过载流量;

3 在消防时除生活用水外尚需通过消防流量的水表,应以 生活用水的设计流量叠加消防流量进行校核,校核流量不应大于 水表的过载流量;

4 水表规格应满足当地供水主管部门的要求。

3.5.20 给水加压系统水锤消除装置,应根据水泵扬程、管道走 向、止回阀类型、环境噪音要求等因素确定。

3.5.21 隔音防噪要求严格的场所,给水管道的支架应采用隔振 支架;配水管起端宜设置水锤消除装置;配水支管与卫生器具配 水件的连接宜采用软管连接。

3.6 管道布置和敷设

3.6.1 室内生活给水管道可布置成枝状管网。

3.6.2 室内给水管道布置应符合下列规定:

1 不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机 房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的 房 间 ;

2 不得在生产设备、配电柜上方通过;

3 不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。

3.6.3 室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、 产品和设备的上面。

3.6.4 埋地敷设的给水管道不应布置在可能受重物压坏处。管道 不得穿越生产设备基础,在特殊情况下必须穿越时,应采取有效的保护措施。

3.6.5 给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井、排水沟内。给 水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得 小于0.5m 。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。

3.6.6 给水管道不宜穿越变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管 道伸缩和剪切变形的装置。

3.6.7 塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易 受撞击处,当不能避免时,应在管外加保护措施。

3.6.8 塑料给水管道布置应符合下列规定:

1 不得布置在灶台上边缘;明设的塑料给水立管距灶台边缘 不得小于0.4m, 距燃气热水器边缘不宜小于0.2m;当不能满足上 述要求时,应采取保护措施;

2 不得与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于0.4m 的 金属管段过渡。

3.6.9 室内给水管道上的各种阀门,宜装设在便于检修和操作的 位置。

3.6.10 给水引入管与排水排出管的净距不得小于1m 。建筑物 内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时 不宜小于0.50m;交叉埋设时不应小于0. 15m, 且给水管应在排水 管的上面。

3.6.11 给水管道的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线胀系 数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素 经计算确定。应优先利用管道自身的折角补偿温度变形。

3.6.12 当给水管道结露会影响环境,引起装饰层或者物品等受 损害时,给水管道应做防结露绝热层,防结露绝热层的计算和构 造可按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175 执 行。

3.6.13 给水管道暗设时,应符合下列规定:

1 不得直接敷设在建筑物结构层内;

2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管可敷设在吊顶、楼(地)面的垫层内或沿墙敷设在管槽内;

3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于 25mm;

4 敷设在垫层或墙体管槽内的给水管管材宜采用塑料、金 属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;

5 敷设在垫层或墙体管槽内的管材,不得采用可拆卸的连 接方式;柔性管材宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有 连接配件,两端接口应明露。

3.6.14 管道井尺寸应根据管道数量、管径、间距、排列方式、 维修条件,结合建筑平面和结构形式等确定。需进人维修管道的 管井,维修人员的工作通道净宽度不宜小于0.6m。管道井应每层 设外开检修门。管道井的井壁和检修门的耐火极限和管道井的竖 向防火隔断应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 的规定。

3.6.15 给水管道穿越人防地下室时,应按现行国家标准《人民 防空地下室设计规范》 GB 50038 的要求采取防护密闭措施。

3.6.16 需要泄空的给水管道,其横管宜设有0.002~0.005 的坡 度坡向泄水装置。

3.6.17 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:

1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;

2 穿越屋面处;

3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。

3.6.18 明设的给水立管穿越楼板时,应采取防水措施。

3.6.19 在室外明设的给水管道,应避免受阳光直接照射,塑料 给水管还应有有效保护措施;在结冻地区应做绝热层,绝热层的 外壳应密封防渗。

3.6.20 敷设在有可能结冻的房间、地下室及管井、管沟等处的 给水管道应有防冻措施。

3.6.21 室内冷、热水管上、下平行敷设时,冷水管应在热水管 下方。卫生器具的冷水连接管,应在热水连接管的右侧。

3.7 设计流量和管道水力计算

3.7.1 建筑给水设计用水量应根据下列各项确定:

1 居民生活用水量;

2 公共建筑用水量;

3 绿化用水量;

4 水景、娱乐设施用水量;

5 道路、广场用水量;

6 公用设施用水量;

7 未预见用水量及管网漏失水量;

8 消防用水量;

9 其他用水量。

3.7.2 居民生活用水量应按住宅的居住人数和本标准表3.2.1 规定的生活用水定额经计算确定。

3.7.3 公共建筑生活用水量应按其使用性质、规模采用本标准表

3.2.2中的生活用水定额,经计算确定。

3.7.4 建筑物的给水引入管的设计流量应符合下列规定:

1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应 取建筑物内的生活用水设计秒流量;

2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设 计流量应为贮水调节池的设计补水量;设计补水量不宜大于建筑 物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量;

3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水,又有自行 加压供水时,应按本条第1款、第2款的方法分别计算各自的设 计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。

3.7.5 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下列步骤和 方法计算:

1 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定 额、使用时数及小时变化系数,可按下式计算出最大用水时卫生 器具给水当量平均出流概率:

[math]\displaystyle{ U\mathbf{o}=\frac{100\mathbf{q}_LmK_h}{0.2\bullet N_G\bullet T\bullet3600}(\%) }[/math] (3.7.5-1)

式中:Uo——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均 出流概率(%);

qL——最高用水日的用水定额,按本标准表3.2.1取用 [(L/人 ·d)];

m—— 每户用水人数;

Kh——小时变化系数,按本标准表3.2.1取用;

NG—— 每户设置的卫生器具给水当量数;

T——用水时数(h);

0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。

2 根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,可按下式计 算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:

[math]\displaystyle{ U=100\frac{1+\alpha_c(N_g-1)^{0.49}}{\sqrt{N_g}}(\%) }[/math] (3.7.5-2)

式中:U——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);

[math]\displaystyle{ \alpha_{c} }[/math]对应于不同U。的系数,查本标准附录B 中 表B 取用;

Ng—— 计算管段的卫生器具给水当量总数。

3 根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,可 按下式计算该管段的设计秒流量:

qg=0.2·U·Ng (3.7.5-3)

式中:qg——计算管段的设计秒流量(L/s)。当计算管段的卫生器 具给水当量总数超过本标准附录 C 表 C.0.1~ 表 C.0.3 中的最大值时,其设计流量应取最大时用水 量。

4 给水干管有两条或两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水支管时,该管段的最大用水时卫生 器具给水当量平均出流概率应按下式计算:

[math]\displaystyle{ \overline{U}_{\circ}=\frac{\sum U_{\mathrm{oi}}N_{\mathrm{gi}}}{\sum N_{\mathrm{gi}}} }[/math] (3.7.5-4)

式中:[math]\displaystyle{ \overline{U}_{\mathrm{o}} }[/math]——给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率;

Uoi—— 支管的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率;

Ngi——相应支管的卫生器具给水当量总数。

3.7.6 宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、门诊 部、诊疗所、 医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、 图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、教学楼、公共厕所 等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:

[math]\displaystyle{ q_g=0.2\alpha\sqrt{Ng} }[/math] (3.7.6)

式中:Uo—— 计算管段的给水设计秒流量(L/s);

Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数;

α——根据建筑物用途而定的系数,应按表3.7.6采用。

表3.7.6 根据建筑物用途而定的系数值(α值)

| 建筑物名称 | α 值 |

|---|---|

| 幼儿园、托儿所、养老院 | 1.2 |

| 诊部、诊疗所 | 1.4 |

| 办公楼、商场 | 1.5 |

| 图书馆 | 1.6 |

| 书店 | 1.7 |

| 教学楼 | 1.8 |

| 医院、疗养院、休养所 | 2.0 |

| 酒店式公寓 | 2.2 |

| 宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、招待所、宾馆 | 2.5 |

| 客运站、航站楼、会展中心、公共厕所 | 3.0 |

3.7.7 按本标准式(3.7.6)进行给水秒流量的计算应符合下列 规 定 :

1 当计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;

2 当计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所 得流量值时应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用;

3 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭 冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的 qg 附加1.20L/s 的流 量后为该管段的给水设计秒流量;

4 综合楼建筑的α值应按加权平均法计算。

3.7.8 宿舍(设公用盥洗卫生间)、工业企业的生活间、公共浴室、 职工(学生)食堂或营业餐馆的厨房、体育场馆、剧院、普通理化 实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下式计算:

[math]\displaystyle{ q_\mathrm{g}=\sum q_\mathrm{go}n_\mathrm{o}b_g }[/math] (3.7.8)

式中:qg——计算管段的给水设计秒流量 (L/s);

qgo——同类型的一个卫生器具给水额定流量 (L/s);

n₀——同类型卫生器具数;

bg——同类型卫生器具的同时给水百分数,按本标准表3.7.8-1~表3.7.8-3采用。

表3.7.8-1 宿舍(设公用盥洗卫生间)、工业企业生活间、公共浴室、影剧院、体育场馆等卫生器具同时给水百分数(%)

| 卫生器具名称 | 宿舍 (设公用盥洗室卫生间) | 工业企业生活间 | 公共浴室 | 影剧院 | 体育场馆 |

|---|---|---|---|---|---|

| 洗涤盆(池) | — | 33 | 15 | 15 | 15 |

| 洗手盆 | — | 50 | 50 | 50 | 70(50) |

| 洗脸盆、盥洗槽水嘴 | 5~100 | 60~100 | 60~100 | 50 | 80 |

| 浴盆 | — | — | 50 | — | 一 |

| 无间隔淋浴器 | 20~100 | 100 | 100 | — | 100 |

| 有间隔淋浴器 | 5~80 | 80 | 60~80 | (60~80) | (60~100) |

| 大便器冲洗水箱 | 5~70 | 30 | 20 | 50(20) | 70(20) |

| 大便槽自动冲洗水箱 | 100 | 100 | — | 100 | 100 |

| 大便器自闭式冲洗阀 | 1~2 | 2 | 2 | 10(2) | 5(2) |

| 小便器自闭式冲洗阀 | 2~10 | 10 | 10 | 50(10) | 70(10) |

| 冲洗阀 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 小便器(槽)自动冲洗水箱 | — | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 净身盆 | — | 33 | — | — | — |

| 饮水器 | 30~60 | 30 | 30 | 30 | |

| 小卖部洗涤盆 | — | — | 50 | 50 | 50 |

注:1 表中括号内的数值系电影院、剧院的化妆间、体育场馆的运动员休息室使用。

2 健身中心的卫生间,可采用本表体育场馆运动员休息室的同时给水百分率。

表3.7.8-2 职工食堂、营业餐馆厨房设备同时给水百分数(%)

| 厨房设备名称 | α 值 |

|---|---|

| 洗涤盆(池) | 70 |

| 煮锅 | 60 |

| 生产性洗涤机 | 40 |

| 器皿洗涤机 | 90 |

| 开水器 | 50 |

| 蒸汽发生器 | 100 |

| 灶台水嘴 | 30 |

注:职工或学生饭堂的洗碗台水嘴,按100%同时给水,但不与厨房用水叠加。 表3.7.8-3 实验室化验水嘴同时给水百分数(%)

| 化验水嘴名称 | 同时给水百分数 | |

|---|---|---|

| 科研教学实验室 | 生产实验室 | |

| 单联化验水嘴 | 20 | 30 |

| 双联或三联化验水嘴 | 30 | 50 |

3.7.9 按本标准式(3.7.8)进行给水秒流量的计算应符合下列 规 定 :

1 当计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量 时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;

2 大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s 时,以1.2L/s 计;大于1.2L/s 时,以计算值计。

3.7.10 综合体建筑或同一建筑不同功能部分的生活给水干管的 设计秒流量计算,应符合下列规定:

1 当不同建筑(或功能部分)的用水高峰出现在同一时段时, 生活给水干管的设计秒流量应采用各建筑或不同功能部分的设计 秒流量的叠加值;

2 当不同建筑或功能部分的用水高峰出现在不同时段时,生活给水干管的设计秒流量应采用高峰时用水量最大的主要建 筑(或功能部分)的设计秒流量与其余部分的平均时给水流量的 叠加值。

3.7.11 建筑物内生活用水最大小时用水量,应按本标准表3.2.1 和表3.2.2规定的设计参数经计算确定。

3.7.12 住宅的入户管,公称直径不宜小于20mm。

3.7.13 生活给水管道的水流速度,宜按表3.7.13 采用。

表3.7.13 生活给水管道的水流速度

| 公称直径 (mm) | 15~20 | 25~40 | 50~70 | ≥80 |

|---|---|---|---|---|

| 水流速度 (m/s) | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |

3.7.14 给水管道的沿程水头损失可按下式计算: [math]\displaystyle{ i=105C_{\mathrm{h}}^{-1.85}d_{\mathrm{j}}^{-4.87}q_{\mathrm{g}}^{1.85} }[/math] (3.7.14)

式中:i—— 管道单位长度水头损失 (kPa/m);

dj——管道计算内径 (m);

qg——给水设计流量 (m³/s);

Ch——海澄一威廉系数,其中:

各种塑料管、内衬(涂)塑管 Ch=140;

铜管、不锈钢管 Ch=130;

内衬水泥、树脂的铸铁管 Ch=130;

普通钢管、铸铁管 Ch=100。

3.7.15 生活给水管道的配水管的局部水头损失,宜按管道的连 接方式,采用管(配)件当量长度法计算。当管道的管(配)件当量 长度资料不足时,可按下列管件的连接状况,按管网的沿程水头 损失的百分数取值:

1 管(配)件内径与管道内径一致,采用三通分水时,取25%~30%;采用分水器分水时,取15%~20%;

2 管(配)件内径略大于管道内径,采用三通分水时,取 50%~60%;采用分水器分水时,取30%~35%;

3 管(配)件内径略小于管道内径,管(配)件的插口插入管口 内连接,采用三通分水时,取70%~80%;采用分水器分水时, 取35%~40%;

4 阀门和螺纹管件的摩阻损失可按本标准附录 D 确定。

3.7.16 给水管道上各类附件的水头损失,应按选用产品所给定 的压力损失值计算。在未确定具体产品时,可按下列情况确定:

1 住宅入户管上的水表,宜取0.01MPa;

2 建筑物或小区引入管上的水表,在生活用水工况时,宜 取0.03MPa; 在校核消防工况时,宜取0.05MPa。

3 比例式减压阀的水头损失宜按阀后静水压的10%~20% 确 定 。

4 管道过滤器的局部水头损失,宜取0.01MPa。

5 倒流防止器、真空破坏器的局部水头损失,应按相应产 品测试参数确定。

3.8 水箱、贮水池

3.8.1 生活用水水池(箱)应符合下列规定:

1 水池(箱)的结构形式、设置位置、构造和配管要求、贮水 更新周期、消毒装置设置等应符合本标准第3.3.15条~3.3.20条 和第3.13.11条的规定;

2 建筑物内的水池(箱)应设置在专用房间内,房间应无污 染、不结冻、通风良好并应维修方便;室外设置的水池(箱)及管 道应采取防冻、隔热措施;

3 建筑物内的水池(箱)不应毗邻配变电所或在其上方,不宜 毗邻居住用房或在其下方;

4 当水池(箱)的有效容积大于50m³ 时,宜分成容积基本相 等、能独立运行的两格;

5 水池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净 距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面净距不宜小于0.7m; 安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m, 且管道外壁与建筑本体 墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m; 设有人孔的池顶,顶板面与 上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m; 水箱底与房间地面板的 净距,当有管道敷设时不宜小于0.8m;

6 供水泵吸水的水池(箱)内宜设有水泵吸水坑,吸水坑的大 小和深度应满足水泵或水泵吸水管的安装要求。

3.8.2 无调节要求的加压给水系统可设置吸水井,吸水井的有效 容积不应小于水泵3min 的设计流量。吸水井的其他要求应符合 本标准第3.8.1条的规定。

3.8.3 生活用水低位贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的 20%~25%确定。

3.8.4 生活用水高位水箱应符合下列规定:

1 由城镇给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调 节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定;由水泵联动提升 进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大时用水量的50%;

2 水箱的设置高度(以底板面计)应满足最高层用户的用 水水压要求;当达不到要求时,宜采取局部增压措施。

3.8.5 生活用水中间水箱应符合下列规定:

1 中间水箱的设置位置应根据生活给水系统竖向分区、管 材和附件的承压能力、上下楼层及毗邻房间对噪声和振动要求、 避难层的位置、提升泵的扬程等因素综合确定;

2 生活用水调节容积应按水箱供水部分和转输部分水量之 和确定。供水水量的调节容积,不宜小于供水服务区域楼层最大 时用水量的50%。转输水量的调节容积,应按提升水泵3min~5min 的流量确定;当中间水箱无供水部分生活调节容积时,转输水量 的调节容积宜按提升水泵5min~10min 的流量确定。

3.8.6 水池(箱)等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、 通气管和信号装置等,并应符合下列规定:

1 水池(箱)设置和管道布置应符合本标准第3.3.5条、第3.3.16~第3.3.20 条等有关防止水质污染的规定;

2 进、出水管应分别设置,进、出水管上应设置阀门;

3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控 制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球 阀时不宜少于2个,且进水管标高应一致;

4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制 水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在各个水 箱进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;

5 溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段长度 不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径应按能排泄水池(箱)的 最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;溢流管出口端应设 置防护措施;

6 泄水管的管径应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄 能力确定;当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移 动或固定的提升装置;

7 低位贮水池应设水位监视和溢流报警装置,高位水箱和中 间水箱宜设置水位监视和溢流报警装置,其信息应传至监控中心;

8 通气管的管径应经计算确定,通气管的管口应设置防护 措施。

3.9 增压设备、泵房

3.9.1 生活给水系统加压水泵的选择应符合下列规定:

1 水泵效率应符合现行国家标准《清水离心泵能效限定值 及节能评价值》 GB19762 的规定;

2 水泵的Q~H 特性曲线,应是随流量增大,扬程逐渐下降 的曲线;

3 应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内 运行;

4 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供 水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。水泵宜自动切换 交替运行;

5 水泵噪声和振动应符合国家现行的有关标准的规定。

3.9.2 建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的供 水能力不应小于最大时用水量。

3.9.3 生活给水系统采用变频调速泵组供水时,除满足本标准 3.9.1条外尚应符合下列规定:

1 泵组的供水能力应满足系统设计秒流量;

2 工作水泵的数量应根据系统设计流量和水泵高效区段流 量的变化曲线经计算确定;

3 变频调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区 的末端;

4 变频调速泵组宜配置气压罐;

5 生活给水系统供水压力要求稳定的场合,且工作水泵大于 或等于2两台时,配置变频器的水泵数量不宜少于2台;

6 变频调速泵组电源应可靠,满足连续、安全运行的要求。

3.9.4 生活给水系统采用气压给水设备供水时,应符合下列规 定:

1 气压水罐内的最低工作压力,应满足管网最不利处的配 水点所需水压;

2 气压水罐内的最高工作压力,不得使管网最大水压处配 水点的水压大于0.55MPa;

3 水泵(或泵组)的流量(以气压水罐内的平均压力计,其对 应的水泵扬程的流量),不应小于给水系统最大小时用水量的 1.2 倍;

4 气压水罐的调节容积应按下式计算:

[math]\displaystyle{ V_{\mathrm{q2}}=\frac{\alpha_{\mathrm{a}}.q_{\mathrm{b}}}{4n_{\mathrm{q}}} }[/math] (3.9.4-1)

式中:Vq2——气压水罐总容积(m³);

qb——气压水罐的水容积(m³), 应大于或等于调节容量;

αa——安全系数,宜取1.0~1.3;

nq——水 泵 在 1h 内的启动次数,宜采用6 次~8 次。

5 气压水罐的总容积应按下式计算:

[math]\displaystyle{ V_{\mathrm{q}}=\frac{\beta\bullet V_{\mathrm{ql}}}{1-\alpha_{\mathrm{b}}} }[/math] (3.9.4-2)

式中:Vq——气压水罐总容积(m³);

Vq——气压水罐的水容积(m³), 应大于或等于调节容量;

ab——气压水罐内的工作压力比(以绝对压力计),宜采用0.65~0.85;

β——气压水罐的容积系数,隔膜式气压水罐取1.05。

3.9.5 水泵宜自灌吸水,并应符合下列规定:

1 每台水泵宜设置单独从水池吸水的吸水管;

2 吸水管内的流速宜采用1.0 m/s~1.2m/s;

3 吸水管口应设置喇叭口。喇叭口宜向下,低于水池最低 水位不宜小于0.3m, 当达不到此要求时,应采取防止空气被吸 入的措施;

4 吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于0.8 倍吸水管管 径,且不应小于0.1m; 吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小 于1.5倍吸水管管径;

5 吸水管与吸水管之间的净距,不宜小于3.5倍吸水管管径 (管径以相邻两者的平均值计);

6 当水池水位不能满足水泵自灌启动水位时,应有防止水 泵空载启动的保护措施。

3.9.6 当每台水泵单独从水池(箱)吸水有困难时,可采用单独从 吸水总管上自灌吸水,吸水总管应符合下列规定:

1 吸水总管伸入水池(箱)的引水管不宜少于2条,当1条引水管发生故障时,其余引水管应能通过全部设计流量;每条引水 管上应设阀门;

2 引水管宜设向下的喇叭口,喇叭口的设置应符合本标准 第3.9.5 条中吸水管喇叭口的相应规定;

3 吸水总管内的流速不应大于1.2m/s;

4 水泵吸水管与吸水总管的连接应采用管顶平接,或高出 管顶连接。

3.9.7 自吸式水泵每台应设置独立从水池吸水的吸水管。水泵以 水池最低水位计算的允许安装高度,应根据当地大气压力、最高 水温时的饱和蒸汽压、水泵汽蚀余量、水池最低水位和吸水管路 水头损失,经计算确定,并应有安全余量。安全余量不应小于 0.3m。

3.9.8 每台水泵的出水管上应装设压力表、检修阀门、止回阀或 水泵多功能控制阀,必要时可在数台水泵出水汇合总管上设置水 锤消除装置。自灌式吸水的水泵吸水管上应装设阀门。水泵多功 能控制阀的设置应符合本标准第3.5.5条第5款的要求。

3.9.9 民用建筑物内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或 在其上层或下层,水泵机组宜设在水池(箱)的侧面、下方,其运 行噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 的规定。

3.9.10 建筑物内的给水泵房,应采用下列减振防噪措施:

1 应选用低噪声水泵机组;

2 吸水管和出水管上应设置减振装置;

3 水泵机组的基础应设置减振装置;

4 管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处,应采取防止固体 传声措施;

5 必要时,泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处理。

3.9.11 水泵房应设排水设施,通风应良好,不得结冻。

3.9.12 水泵机组的布置,应符合表3.9.12 规定。

表3.9.12 水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距

| 电动机额定功率 (KW) | 水泵机组外廓面与墙面之间最小间距 (m) | 相邻水泵机组外轮廓面之间最小距离 (m) |

|---|---|---|

| ≤22 | 0.8 | 0.4 |

| >22,<55 | 1.0 | 0.8 |

| ≥55,≤160 | 1.2 | 1.2 |

注:1 水泵侧面有管道时,外轮廓面计至管道外壁面。

2 水泵机组是指水泵与电动机的联合体,或已安装在金属座架上的多台水泵 组合体 。

3.9.13 水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,不应小于 0.10m; 泵房内管道管外底距地面或管沟底面的距离,当管径不大 于150mm 时,不应小于0.20m; 当管径大于等于200mm 时,不 应小于0.25m。

3.9.14 泵房内宜有检修水泵场地,检修场地尺寸宜按水泵或电 机外形尺寸四周有不小于0.7m 的通道确定。泵房内单独布置的 电控柜前面通道宽度不应小于1.5m 。泵房内宜设置手动起重 设 备 。

3.10 游泳池与水上游乐池

3.10.1 游泳池和水上游乐池的池水水质应符合现行行业标准 《游泳池水质标准》CJ/T 244 的规定。

3.10.2 举办重要国际竞赛和有特殊要求的游泳池池水水质,除 应满足本标准第3.10.1 条的规定外,尚应符合相关专业部门的 规 定 。

3.10.3 游泳池和水上游乐池的初次充水和使用过程中的补充水 水质,应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的 规 定 。

3.10.4 游泳池和水上游乐池的淋浴等生活用水水质,应符合现 行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的规定。

3.10.5 游泳池和水上游乐池水应循环使用。游泳池和水上游乐 池的池水循环周期应根据池的类型、用途、池水容积、水深、游泳负荷等因素确定。

3.10.6 不同使用功能的游泳池应分别设置各自独立的循环系 统。水上游乐池循环水系统应根据水质、水温、水压和使用功能 等因素,设计成一个或若干个独立的循环系统。

3.10.7 循环水应经过滤、消毒等净化处理,必要时应进行加热。

3.10.8 循环水的预净化应在循环水泵的吸水管上装设毛发聚集 器 。

3.10.9 循环水净化工艺流程应根据游泳池和水上游乐池的用 途、水质要求、游泳负荷、消毒方法等因素经技术经济比较后确 定。

3.10.10 水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵,必须设置备 用 泵 。

3.10.11 循环水过滤宜采用压力过滤器,压力过滤器应符合下列规 定 :

1 过滤器的滤速应根据泳池的类型、滤料种类确定;

2 过滤器的个数及单个过滤器面积,应根据循环流量的大 小、运行维护等情况,通过技术经济比较确定,且不宜少于2个;

3 过滤器宜采用水进行反冲洗或气、水组合反冲洗。过滤 器反冲洗宜采用游泳池水;当采用生活饮用水时,冲洗管道不得 与利用城镇给水管网水压的给水管道直接连接。

3.10.12 循环水在净化过程中应根据滤料、消毒剂品种、气候条 件和池水水质变化等情况,投加混凝、消毒、除藻、水质平衡等 药 剂 。

3.10.13 游泳池和水上游乐池的池水必须进行消毒杀菌处理。

3.10.14 消毒剂和消毒方式应根据使用性质和使用要求确定,并 应符合下列规定:

1 不应造成水和环境污染,不应改变池水水质;

2 对人体健康无害;

3 对建筑结构、设备和管道无腐蚀或轻微腐蚀。

3.10.15 使用臭氧消毒时,臭氧应采用负压方式投加在过滤器之后的循环水管道上,并采用与循环水泵联锁的全自动控制投加 系统。严禁将氯消毒剂直接注入游泳池。

3.10.16 游泳池和水上游乐池的池水设计温度应根据池的类型 确定 。

3.10.17 游泳池和水上游乐池水加热所需热量应经计算确定,加 热方式宜采用间接式。并应优先采用余热和废热、太阳能、热泵 等作为热源。

3.10.18 游泳池和水上游乐池的初次充水时间,应根据使用性 质、城镇给水条件等确定,游泳池不宜超过48h; 水上游乐池不 宜 超 过 7 2h。

3.10.19 游泳池和水上游乐池的补充水量根据游泳池的类型和 特征计算确定,每日补充水量占池水容积的比例可按表3.10.19 确定 。

表3.10.19 游泳池和水上游乐池的补充水量

| 序号 | 池的类型和特征 | 位置 | 每日补充水量占池水容积的百分数(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 比赛池、训练池、跳水池 | 室内 | 3~5 |

| 室外 | 5~10 | ||

| 2 | 公共游泳池、水上游乐池 | 室内 | 5~10 |

| 室外 | 10~15 | ||

| 3 | 儿童游泳池、幼儿戏水池 | 室内 | ≥15 |

| 室外 | ≥20 | ||

| 4 | 家庭游泳池 | 室内 | 3 |

| 室外 | 5 |

注:游泳池和水上游乐池的最小补充水量应保证一个月内池水全部更新一次。

3.10.20 游泳池和水上游乐池应考虑水量平衡措施。

3.10.21 游泳池和水上游乐池进水口、回水口的数量应满足循环 流量的要求,设置位置应使游泳池内水流均匀、不产生涡流和 短流 。

3.10.22 游泳池和水上游乐池的进水口、池底回水口和泄水口应配设格栅盖板,格栅间隙宽度应不大于8mm。泄水口的数量应满 足不会产生对人体造成伤害的负压。通过格栅的水流速度不应大 于0.2m/s。

3.10.23 进入公共游泳池和水上游乐池的通道,应设置浸脚消 毒池。

3.10.24 游泳池和水上游乐池的管道、设备、容器和附件,均应 采用耐腐蚀材质或内壁涂衬耐腐蚀材料。其材质与涂衬材料应符 合国家现行标准中有关卫生的规定。

3.10.25 比赛用跳水池必须设置水面制波和喷水装置。

3.11 循环冷却水及冷却塔

3.11.1 设计循环冷却水系统时应符合下列规定:

1 循环冷却水系统宜采用敞开式,当需采用间接换热时, 可采用密闭式;

2 对于水温、水质、运行等要求差别较大的设备,循环冷 却水系统宜分开设置;

3 敞开式循环冷却水系统的水质应满足被冷却设备的水质 要求;

4 设备、管道设计时应能使循环系统的余压充分利用;

5 冷却水的热量宜回收利用;

6 当建筑物内有需要全年供冷的区域,冬季气候条件适宜 时宜利用冷却塔作为冷源提供空调用冷水;

7 循环冷却水系统补水水质宜符合现行国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB 5749的规定。当采用非生活饮用水时,其水 质应符合现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044的规定。

3.11.2 冷却塔设计计算所采用的空气干球温度和湿球温度,应与 所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合, 应采用历年平均不保证50h 的干球温度和湿球温度。

3.11.3 冷却塔设置位置应根据下列因素综合确定:

1 气流应通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物 的最小频率风向的上风侧;

2 冷却塔不应布置在热源、废气和烟气排放口附近,不宜布 置在高大建筑物中间的狭长地带上;

3 冷却塔与相邻建筑物之间的距离,除满足塔的通风要求 外,还应考虑噪声、飘水等对建筑物的影响。

3.11.4 选用成品冷却塔时,应符合下列规定:

1 按生产厂家提供的热力特性曲线选定,设计循环水量不 宜超过冷却塔的额定水量;当循环水量达不到额定水量的80%时, 应对冷却塔的配水系统进行校核;

2 冷却塔应冷效高、能源省、噪声低、重量轻、体积小、寿 命长、安装维护简单、飘水少;

3 材料应为阻燃型,并应符合防火要求;

4 数量宜与冷却水用水设备的数量、控制运行相匹配;

5 塔的形状应按建筑要求,占地面积及设置地点确定。

3.11.5 当可能有冻结危险时,冬季运行的冷却塔应采取防冻 措 施 。

3.11.6 冷却塔的布置,应符合下列规定:

1 冷却塔宜单排布置;当需多排布置时,塔排之间的距离 应保证塔排同时工作时的进风量,并不宜小于冷却塔进风口高度 的 4 倍;

2 单侧进风塔的进风面宜面向夏季主导风向;双侧进风塔 的进风面宜平行夏季主导风向;

3 冷却塔进风侧离建筑物的距离,宜大于冷却塔进风口高 度的2倍;冷却塔的四周除满足通风要求和管道安装位置外,尚 应留有检修通道,通道净距不宜小于1.0m。

3.11.7 冷却塔应安装在专用的基础上,不得直接设置在楼板或 屋面上。当一个系统内有不同规格的冷却塔组合布置时,各塔基 础高度应保证集水盘内水位在同一水平面上。

3.11.8 环境对噪声要求较高时,冷却塔可采取下列措施:

1 冷却塔的位置宜远离对噪声敏感的区域;

2 应采用低噪声型或超低噪声型冷却塔;

3 进水管、出水管、补充水管上应设置隔振防噪装置;

4 冷却塔基础应设置隔振装置;

5 建筑上应采取隔声吸音屏障。

3.11.9 循环水泵的台数宜与冷水机组相匹配。循环水泵的出水 量应按冷却水循环水量确定,扬程应按设备和管网循环水压要求 确定,并应复核水泵泵壳承压能力。

3.11.10 当循环水泵并联设置时,系统流量应考虑水泵并联的流 量衰减影响。循环水泵并联台数不宜大于3台。当循环水泵并联 台数大于3 台时,应采取流量均衡技术措施。

3.11.11 冷却水循环干管流速和循环水泵吸水管流速,应符合表

3.11.11-1和表3.11.11-2的规定。

表3.11.11-1 循环干管流速表

| 循环干管管径(mm) | 流速(m/s) |

|---|---|

| DN≤250 | 1.0~2.0 |

| 250<DN<500 | 2.0~2.5 |

| DN≥500 | 2.5~3.0 |

表3.11.11-2 循环水泵吸水管流速表

| 循环水泵吸水管 | 流速(m/s) |

|---|---|

| 从冷却塔集水池吸水 | 1.0~1.2 |

| 从循环管道吸水且DN≤250 | 1.0~1.5 |

| 从循环管道吸水且DN>250 | 1.5~2.0 |

注:循环水泵出水管可采用循环干管下限流速。

3.11.12 当循环冷却水系统设有冷却塔集水池时,设计应符合下 列规定:

1 集水池容积应按第1项、第2项因素的水量之和确定, 并应满足第3项的要求:

1)布水装置和淋水填料的附着水量宜按循环水量的 1.2%~1.5%确定;

2)停泵时因重力流入的管道水容量;

3)水泵吸水口所需最小淹没深度应根据吸水管内流速 确定,当流速小于等于0.6m/s 时,最小淹没深度不应 小于0.3m; 当流速为1.2m/s 时,最小淹没深度不应小 于0.6m。

2 当多台冷却塔共用集水池时,可设置一套补充水管、泄 水管、排污及溢流管。

3.11.13 当循环冷却水系统设有冷却塔集水池时,设计应符合下 列规定:

1 当选用成品冷却塔时,应符合本标准第3.11.12条第1款 的规定,对其集水盘的容积进行核算。当不满足要求时,应加大 集水盘深度或另设集水池。

2 不设集水池的多台冷却塔并联使用时,各塔的集水盘宜 设连通管;当无法设置连通管时,回水横干管的管径应放大一级; 连通管、回水管与各塔出水管的连接应为管顶平接;塔的出水口 应采取防止空气吸入的措施。

3 每台(组)冷却塔应分别设置补充水管、泄水管、排污及溢流管;补水方式宜采用浮球阀或补充水箱。

3.11.14 冷却塔补充水量可按下式计算:

[math]\displaystyle{ q_{\mathrm{bc}}=q_{z}\bullet\frac{N_{\mathrm{n}}}{N_{\mathrm{n}}-1} }[/math](3.11.14)

式中:qbc——补充水水量 (m³/h); 对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量,应按冷却水循环水量的1%~2%确定;

qz—— 冷却塔蒸发损失水量 (m³/h);

Nn—— 浓缩倍数,设计浓缩倍数不宜小于3.0。

3.11.15 循环冷却水系统补给水总管上应设置水表等计量装置。

3.11.16 建筑空调系统的循环冷却水系统应有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理措施。

3.11.17 旁流处理水量可根据去除悬浮物或溶解固体分别计算。 当采用过滤处理去除悬浮物时,过滤水量宜为冷却水循环水量的 1%~5%。

3.11.18 循环冷却水系统排水应排入室外污水管道。

3.12 水景

3.12.1 水景及补水的水质应符合下列规定:

1 非亲水性水景景观用水水质应符合现行国家标准《地表 水环境质量标准》GB 30838中规定的IV类标准;

2 亲水性水景景观用水水质应符合现行国家标准《地表水 环境质量标准》GB 30838中规定的Ⅲ类标准;

3 亲水性水景的补充水水质,应符合现行国家标准的规定;

4 当无法满足时,应进行水质净化处理和水质消毒。

3.12.2 水景用水宜循环使用。采用循环系统的补充水量应根据 蒸发、飘失、渗漏、排污等损失确定,室内工程宜取循环水流量 的1%~3%;室外工程宜取循环水流量的3%~5%。

3.12.3 水景工程应根据喷头造型分组布置喷头。喷泉每组独立 运行的喷头,其规格宜相同。

3.12.4 水景工程循环水泵宜采用潜水泵,并应应符合下列规定:

1 应直接设置于水池底;

2 娱乐性水景的供人涉水区域,不应设置水泵;

3 循环水泵宜按不同特性的喷头、喷水系统分开设置;

4 循环水泵流量和扬程应按所选喷头形式、喷水高度、喷 嘴直径和数量,以及管道系统水头损失等经计算确定;

5 娱乐性水景的供人涉水区域,因景观要求需要设置水泵 时,水泵应干式安装,不得采用潜水泵,并采取可靠的安全措施。

3.12.5 当水景水池采用生活饮用水作为补充水时,应采取防止 回流污染的措施,补水管上应设置用水计量装置。

3.12.6 有水位控制和补水要求的水景水池应设置补充水管、溢 流管、泄水管等管道。在池的周围宜设排水设施。

3.12.7 水景工程的运行方式可采用手控、程控或声控。控制柜 应按电气工程要求,设置于控制室内。控制室应干燥、通风。

3.12.8 瀑布、涌泉、溪流等水景工程设计,应符合下列规定:

1 设计循环流量应为计算流量的1.2 倍;

2 水池设置应符合本标准第3.12.6 条和第3. 12.7 条的规 定 ;

3 电器控制可设置于附近小室内。

3.12.9 水景工程宜采用强度高、耐腐蚀的管材。

3.13 小区室外给水

3.13.1 小区的室外给水系统的水量应满足小区内全部用水的 要 求 。

3.13.2 由城镇管网直接供水的小区给水系统,应充分利用城镇 给水管网的水压直接供水。当城镇给水管网的水压、水量不足时, 应设置贮水调节和加压装置。

3.13.3 小区的加压给水系统,应根据小区的规模、建筑高度、建筑物的分布和物业管理等因素确定加压站的数量、规模和水压。 二次供水加压设施服务半径应符合当地供水主管部门的要求,并 不宜大于500m, 且不宜穿越市政道路。

3.13.4 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人 数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规 定 :

1 住宅应按本标准第3.7.4、3.7.5条计算管段流量;

2 居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施 应按本标准第3.7.6、3.7.8条的规定计算节点流量;

3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量;

4 设在居住小区范围内,不属于居住小区配套的公共建筑 节点流量应另计。

3.13.5 小区室外直供给水管道管段流量应按本标准第3.7.6条、 3.7.8条、3.13.4条计算.当建筑设有水箱(池)时,应以建筑引入 管设计流量作为室外计算给水管段节点流量。

3.13.6 小区的给水引入管的设计流量应符合下列规定:

1 小区给水引入管的设计流量应按本标准第3.13.4 条、 3.13.5 条的规定计算,并应考虑未预计水量和管网漏失量;

2 不少于2条引入管的小区室外环状给水管网,当其中1 条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量;

3 小区引入管的管径不宜小于室外给水干管的管径;

4 小区环状管道宜管径相同。

3.13.7 小区的室外生活、消防合用给水管道设计流量,应按本 标准第3.13.4或3.13.5 条规定计算,再叠加区内火灾的最大消防 设计流量,并应对管道进行水力计算校核,其结果应符合现行的 国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974 的规定。

3.13.8 设有室外消火栓的室外给水管道,管径不得小于100mm。

3.13.9 小区生活用贮水池设计应符合下列规定:

1 小区生活用贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和 安全贮水量等确定,并应符合下列规定:

1)生活用水调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按小区加压供水系统的最高 日生活用水量的15%~20%确定;

2)安全贮水量应根据城镇供水制度、供水可靠程度及小 区供水的保证要求确定;

3)当生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量应符 合现行的国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 的规定。

2 贮水池大于50m³ 宜分成容积基本相等的两格。

3 小区贮水池设计应符合国家现行相关二次供水安全技术 规程的要求。

3.13.10 当小区的生活贮水量大于消防贮水量时,小区的生活用 水贮水池与消防用贮水池可合并设置,合并贮水池有效容积的贮 水设计更新周期不得大于48h。

3.13.11 埋地式生活饮用水贮水池周围10m 内,不得有化粪池、 污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用水水 池(箱)周围2m 不得有污水管和污染物。

3.13.12 小区采用水塔作为生活用水的调节构筑物时,应符合下 列规定:

1 水塔的有效容积应经计算确定;

2 有冻结危险的水塔应有保温防冻措施。

3.13.13 小区独立设置的水泵房,宜靠近用水大户。水泵机组的 运行噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》 GB 3096 的 要求。

3.13.14 小区的给水加压泵站,当给水管网无调节设施时,宜采 用调速泵组或额定转速泵编组运行供水。泵组的最大出水量不应 小于小区生活给水设计流量,生活与消防合用给水管道系统还应 按本标准第3.13.条以消防工况校核

3.13.15 由城镇管网直接供水的小区室外给水管网应布置成环\_ 状网,或与城镇给水管连接成环状网。环状给水管网与城镇给水 管的连接管不应少于2条。

3.13.16 小区的室外给水管道应沿区内道路敷设,宜平行于建 筑物敷设在人行道、慢车道或草地下。管道外壁距建筑物外墙的 净距不宜小于1m, 且不得影响建筑物的基础。

3.13.17 小区的室外给水管道与其他地下管线及乔木之间的最小净距,应符合本标准附录E 的规定。

3.13.18 室外给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在污 水管道上面,且接口不应重叠。当给水管道敷设在下面时,应设 置钢套管,钢套管的两端应采用防水材料封闭。

3.13.19 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆 荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得 小于土壤冰冻线以下0. 15m, 行车道下的管线覆土深度不宜小 于0.70m。

3.13.20 敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热 力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道与各种管道之间 的净距,应满足安装操作的需要,且不宜小于0.3m。

3.13.21 生活给水管道不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气 体的管道同管廊(沟)敷设。

3.13.22 小区室外埋地给水管道管材,应具有耐腐蚀和能承受相 应地面荷载的能力,可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、 经可靠防腐处理的钢管等管材。

3.13.23 室外给水管道的下列部位应设置阀门:

1 小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上;

2 小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置;环状 管段过长时,宜设置分段阀门;

3 从小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。

3.13.24 室外给水管道上宜采用暗杆型的阀门,并宜设置阀门井 或阀门套筒。

3.13.25 室外贮水池配套管道、阀门和附件可按本标准第3.8.6 条的规定设置。

4 生活排水

4.1 一般规定

4.1.1 室内生活排水管道系统的设备选择、管材配件连接和布置 不得造成泄漏、冒泡、返溢,不得污染室内空气、食物、原料等。

4.1.2 室内生活排水管道应以良好水力条件连接,并以管线最 短、转弯最少为原则,应按重力流直接排至室外检查井;当不能 自流排水或会发生倒灌时,应采用机械提升排水。

4.1.3 排水管道的布置应考虑噪声影响,设备运行产生的噪声应 符合现行国家标准的规定。

4.1.4 生活污水处理间(站)应有良好通风(气)和采取卫生防 护距离。

4.1.5 小区生活排水与雨水排水系统应采用分流制。

4.1.6 小区生活排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水 流向,按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。当生活 排水管道不能以重力自流排入市政排水管道时,应设置生活排水 泵站。

4.2 系统选择

4.2.1 生活排水应与雨水分流排出。

4.2.2 下列情况宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:

1 当政府有关部门要求污、废水分流且生活污水需经化粪池 处理后才能排入城镇排水管道时;

2 生活废水需回收利用时。

4.2.3 消防排水、生活水池(箱)排水、游泳池放空排水、空调 冷凝排水、室内水景排水、无洗车的车库和无机修的机房地面排 水等宜与生活废水分流,单独设置废水管道排入室外雨水管道。

4.2.4 下列建筑排水应单独排水至水处理或回收构筑物:

1 职工食堂、营业餐厅的厨房含有油脂的废水;

2 机械自动洗车台的冲洗水;

3 含有致病菌,放射性元素等超过排放标准的医疗、科研 机构的污水;

4 水温超过40℃的排水;

5 用作中水水源的生活排水;

6 实验室有害有毒废水。

4.2.5 建筑中水原水收集管道应单独设置,且应符合现行的国家 标准《建筑中水设计规范》 GB50336 的要求。

4.3 卫生器具、地漏及存水弯

4.3.1 卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫 生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》 JC/T2116 的规定。

4.3.2 大便器的选用应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因 素确定,且均应选用节水型大便器。

4.3.3 卫生器具的安装高度可按表4.3.3确定。

表4.3.3 卫生器具的安装高度

| 序号 | 卫生器具名称 | 卫生器具边缘离地高度 (mm) |

卫生器具边缘离地高度 (mm) |

|---|---|---|---|

| 居住和公共建筑 | 幼儿园 | ||

| 1 | 架空式污水盆(池)(至上边缘) | 800 | 800 |

| 2 | 落地式污水盆(池)(至上边缘) | 500 | 500 |

| 3 | 洗涤盆(池)(至上边缘) | 800 | 800 |

| 4 | 洗手盆(至上边缘) | 800 | 500 |

| 5 | 洗脸盆(至上边缘) | 800 | 500 |

| 残障人用洗脸盆(至上边缘) | 800 | 一 | |

| 6 | 盥洗槽(至上边缘) | 800 | 500 |

续表4.3.3

| 序号 | 卫生器具名称 | 卫生器具边缘离地高度(mm) | 卫生器具边缘离地高度(mm) |

|---|---|---|---|

| 居住和公共建筑 | 幼儿园 | ||

| 7 | 浴盆(至上边缘) | 480 | — |

| 残障人用浴盆(至上边缘) | 450 | — | |

| 按摩浴盆(至上边缘) | 450 | — | |

| 淋浴盆(至上边缘) | 100 | — | |

| 8 | 蹲、坐式大便器(从台阶面至高水箱底) | 1800 | 1800 |

| 9 | 蹲式大便器(从台阶面至低水箱底) | 900 | 900 |

| 10 | 坐式大便器(至低水箱底) 外露排出管式 | 510 | — |

| 虹吸喷射式 | 470 | — | |

| 冲落式 | 510 | 270 | |

| 旋涡连体式 | 250 | — | |

| 11 | 坐式大便器(至上边缘) 外露排出管式 | 400 | — |

| 旋涡连体式 | 360 | — | |

| 残障人用 | 450 | — | |

| 12 | 蹲便器(至上边缘) 2踏步 | 320 | — |

| 1踏步 | 200~270 | — | |

| 13 | 大便槽(从台阶面至冲洗水箱底) | ≥2000 | — |

| 14 | 立式小便器(至受水部分上边缘) | 100 | — |

| 15 | 挂式小便器(至受水部分上边缘) | 600 | 450 |

| 16 | 小便槽(至台阶面) | 200 | 150 |

| 17 | 化验盆(至上边缘) | 800 | — |

| 18 | 净身器(至上边缘) | 360 | — |

| 19 | 饮水器(至上边缘) | 1000 | — |

4.3.4 地漏的构造和性能应符合现行行业标准《地漏》CJ/T 186 的规定 。

4.3.5 地漏应设置在有设备和地面排水的下列场所:

1 卫生间、盥洗室、淋浴间、开水间;

2 在洗衣机、直饮水设备、开水器等设备的附近;

3 食堂、餐饮业厨房间。

4.3.6 地漏的选择应符合下列规定:

1 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网筐式地漏;

2 不经常排水的场所设置地漏时,应采用密闭地漏;

3 事故排水地漏不宜设水封,连接地漏的排水管道应采用 间接排水 ;

4 设备排水应采用直通式地漏;

5 地下车库如有消防排水时,宜设置大流量专用地漏。

4.3.7 地漏应设置在易溅水的器具或冲洗水嘴附近,且应在地面 的最低处 。

4.3.8 地漏泄水能力应根据地漏规格、结构和排水横支管的设置 坡度等经测试确定。当无实测资料时,可按表4.3.8 确定。

表4.3.8 地漏泄水能力

| 地漏规格 | DN50 | DN75 | DN100 | DN150 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 用于地面排水 (L/s) | 普通地漏 |

积水深15mm | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 4.0 |

| 大流量地漏 |

积水深15mm | — | 1.2 | 2.1 | 4.3 | |

| 积水深50mm | — | 2.4 | 5.0 | 10 | ||

| 用于设备排水 (L/s) | 1.2 | 2.5 | 7.0 | 18.0 | ||

4.3.9 淋浴室内地漏的排水负荷,可按表4.3.9 确定。当用排水 沟排水时,8 个淋浴器可设置1个直径为100mm 的地漏。

表4.3.9 淋浴室内地漏管径

| 淋浴器数量(个) | 地漏管径(mm) |

|---|---|

| 1~2 | 50 |

| 3 | 75 |

| 4~5 | 100 |

4.3.10 下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排 水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯:

1 构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏;

2 其他设备的排水口或排水沟的排水口。

4.3.11 水封装置的水封深度不得小于50mm, 严禁采用活动机械 密封替代水封,严禁采用钟式结构地漏。

4.3.12 医疗卫生机构内门诊、病房、化验室、试验室等处不在 同一房间内的卫生器具不得共用存水弯。

4.3.13 卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

4.4 管道布置和敷设

4.4.1 室内排水管道布置应符合下列规定:

1 自卫生器具排至室外检查井的距离应最短,管道转弯应 最 少 ;

2 排水立管宜靠近排水量最大或水质最差的排水点;

3 排水管道不得敷设在食品和贵重商品仓库、通风小室、 电气机房和电梯机房内;

4 排水管道不得穿过变形缝、烟道和风道;当排水管道必 须穿过变形缝时,应采取相应技术措施;

5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生 产设备基础;

6 排水管、通气管不得穿越下层住户客厅、餐厅,并不宜 靠近与卧室相邻的内墙;

7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜,不得穿越贮藏室;

8 排水管道应避免布置在易受机械撞击处;当不能避免时,应采取保护措施;

9 塑料排水管应避免布置在热源附近;当不能避免,并导 致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施;塑料排水立 管与家用灶具边净距不得小于0.4m;

10 当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使 用要求,采取防结露措施。

4.4.2 排水管道、通气管不得穿越下列场所:

1 卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间;

2 生活饮用水池(箱)上方;

3 遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面;

4 食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上 方。

4.4.3 住宅厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管。

4.4.4 生活排水管道敷设应符合下列规定:

1 管道宜在地下或楼板填层中埋设,或在地面上、楼板下明 设;

2 当建筑有要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊 顶、架空层内暗设,但应便于安装和检修;

3 在气温较高、全年不结冻的地区,管道可沿建筑物外墙 敷设;

4 管道不应敷设在楼层结构层或结构柱内。

4.4.5 当卫生间的排水支管要求不穿越楼板进入下层用户时,应 设置成同层排水。

4.4.6 同层排水形式应根据卫生间空间、卫生器具布置、室外环 境气温等因素,经技术经济比较确定。住宅卫生间宜采用不降板 同层排水。

4.4.7 同层排水设计应符合下列规定:

1 地漏设置应符合本标准第4.3.4条~第4.3.9 条的规定;

2 排水管道管径、坡度和最大设计充满度应符合本标准第4.5.5条、第4.5.6 条的要求;

3 器具排水横支管布置和设置标高不得造成排水滞留、地 漏冒溢;

4 埋设于填层中的管道不宜采用橡胶圈密封接口。

4.4.8 室内排水管道的连接应符合下列规定:

1 卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90°斜 三通;

2 横支管与立管连接,宜采用顺水三通或顺水四通和45° 斜三通或45°斜四通;在特殊单立管系统中横支管与立管连接可 采用特殊配件;

3 排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头、 弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头;

4 排水立管应避免在轴线偏置;当受条件限制时,宜用乙 字管或两个45°弯头连接;

5 当排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管管顶 或其两侧45°范围内采用45°斜三通接入;

6 横支管、横干管的管道变径处应管顶平接。

4.4.9 粘接或热熔连接的塑料排水立管应根据其管道的伸缩量 设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用 伸缩节。

4.4.10 金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应 采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定:

1 当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置;

2 高层建筑中明设管径大于或等于 dn110 排水立管穿越楼 板时,应在楼板下侧管道上设置;

3 当排水管道穿管道井壁时,应在井壁外侧管道上设置。

4.4.11 靠近生活排水立管底部的排水支管连接,应符合下列规 定:

1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底 垂直距离不得小于表4.4.11 的规定。

表4.4.11 最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离

| 立管连接卫生器具的层数 | 垂直距离 | |

|---|---|---|

| 仅设伸顶通气 | 设通气立管 | |

| ≤4 | 0.45 | 按配件最小安装 尺寸确定 |

| 5~6 | 0.75 | |

| 7~12 | 1.20 | |

| 13~19 | 底层单独排出 | 0.75 |

| ≥20 | 1.20 | |

2 当排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距 立管底部下游水平距离不得小于1.5m。

3 排水支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向 处以下不得小于0.6m。

4 下列情况下底层排水横支管应单独排至室外检查井或采 取有效的防反压措施:

1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本 条 第 1 款 、 第 2 款的要求时;

2)在距排水立管底部1.5m 距离之内的排出管、排水横 管有90°水平转弯管段时。

4.4.12 下列构筑物和设备的排水管不得与生活排水管道系统直 接连接,应采取间接排水的方式:

1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;

2 开水器、热水器排水;

3 医疗灭菌消毒设备的排水;

4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;

5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水 盘的排水。

4.4.13 设备间接排水宜排入邻近的洗涤盆、地漏。当无条件时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。间接排水的漏斗或容器不得 产生溅水、溢流,并应布置在容易检查、清洁的位置。

4.4.14 间接排水口最小空气间隙,应按表4.4.14确定。

表4.4.14 间接排水口最小空气间隙 (mm)

| 间接排水管管径 | 排水口最小空气间隙 |

|---|---|

| ≤25 | 50 |

| 32~50 | 100 |

| >50 | 150 |

| 饮料用贮水箱排水口 | ≥150 |

4.4.15 室内生活废水在下列情况下,宜采用有盖的排水沟排除:

1 废水中含有大量悬浮物或沉淀物需经常冲洗;

2 设备排水支管很多,用管道连接有困难;

3 设备排水点的位置不固定;

4 地面需要经常冲洗。

4.4.16 当废水中可能夹带纤维或有大块物体时,应在排水沟与 排水管道连接处设置格栅或带网筐地漏。

4.4.17 室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处,应设 水封装置。

4.4.18 排水管穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取 防水措施。

4.4.19 当建筑物沉降可能导致排出管倒坡时,应采取防倒坡 措施。

4.4.20 排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立 管底部设支墩或其他固定措施。地下室立管与排水横管转弯处也 应设置支墩或固定措施。

4.5 排水管道水力计算

4.5.1 卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径应按表 4.5.1确定 。

表4.5.1 卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径

| 序号 | 卫生器具名称 | 排水流量 (L/s) |

当量 | 排水管管径 (mm) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 洗涤盆、污水盆(池) | 0.33 | 1.00 | 50 | |

| 2 | 餐厅、厨房洗菜盆 (池) |

单格洗涤盆(池) | 0.67 | 2.00 | 50 |

| 单格洗涤盆(池) | 1.00 | 3.00 | 50 | ||

| 3 | 盥洗槽(每个水嘴) | 0.33 | 1.00 | 50~75 | |

| 4 | 洗手盆 | 0.10 | 0.30 | 32~50 | |

续表4.5.1

| 序号 | 卫生器具名称 | 排水流量 (L/s) |

当量 | 排水管管径 (mm) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 洗涤盆、污水盆(池) | 0.33 | 1.00 | 50 | |

| 2 | 餐厅、厨 房洗菜盆 (池) |

单格洗涤盆(池) | 0.67 | 2.00 | 50 |

| 单格洗涤盆(池) | 1.00 | 3.00 | 50 | ||

| 3 | 盥洗槽(每个水嘴) | 0.33 | 1.00 | 50~75 | |

| 4 | 洗手盆 | 0.10 | 0.30 | 32~50 | |

注:家用洗衣机下排水软管直径为30mm, 上排水软管内径为19mm。

4.5.2 住宅、宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公 寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、 书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营 业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:

[math]\displaystyle{ q_{\mathfrak{p}}=0.12\alpha\sqrt{N_{\mathfrak{p}}}+q_{\max} }[/math] (4.5.2)

式中:qp——计算管段排水设计秒流量 (L/s);

Np—— 计算管段的卫生器具排水当量总数;

a——根据建筑物用途而定的系数,按表4.5.2 确定;

qmax——计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)。

表4.5.2 根据建筑物用途而定的系数α值

| 建筑物名称 | 住宅、宿舍(居室内设卫生间)、 宾馆、酒店式公寓、医院、疗养 院、幼儿院、养老院的卫生间 |

旅馆和其他公共建筑 的盥洗室和厕所间 |

|---|---|---|

| a值 | 1.5 | 2.0~2.5 |

当计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加 值时,应按卫生器具排水流量累加值计。

4.5.3 宿舍(设公用盥洗卫生间)、工业企业生活间、公共浴室、 洗衣房、职工食堂或营业餐厅的厨房、实验室、影剧院、体育场(馆) 等建筑的生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:

q_{\mathrm{p}}=\sum q_{p0}n_{\mathrm{o}}b_{p} (4.5.3)

式中:qpo——同类型的一个卫生器具排水流量 (L/s);

n₀——同类型卫生器具数;

bp——卫生器具的同时排水百分数,按本标准第3.7.8条的 规定采用。冲洗水箱大便器的同时排水百分数应按 12%计算。

4.5.4 排水横管的水力计算,应按下列公式计算:

[math]\displaystyle{ q_{\mathfrak{p}}=A\bullet_\nu }[/math] (4.5.4-1)

[math]\displaystyle{ \nu=\frac{1}{n}R^{2/3}I^{1/2} }[/math] (4.5.4-2)

式中:A——管道在设计充满度的过水断面 (m²);

v——速度 (m/s);

R—— 水力半径 (m);

I——水力坡度,采用排水管的坡度;

n——管渠粗糙系数,塑料管为0.009、铸铁管为0.013、 钢管为0.012。