建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017:修订间差异

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

||

| 第431行: | 第431行: | ||

3 表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综 合确定。 | 3 表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综 合确定。 | ||

3.4.3 封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层 (间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m³/h | 3.4.3 封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层 (间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m³/h 计算。避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以1.0m/s 门洞断面风速计算。 | ||

3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递 增分布,余压值应符合下列规定: | 3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递 增分布,余压值应符合下列规定: | ||

| 第499行: | 第495行: | ||

<math>P=2(F^{\prime}-F_{dc})(W_{m}-d_{m})/(W_{m}\times A_{m})</math>(3.4.9-1) | <math>P=2(F^{\prime}-F_{dc})(W_{m}-d_{m})/(W_{m}\times A_{m})</math>(3.4.9-1) | ||

< | <math>F_{\mathrm{dc}}=M/(W_{\mathrm{m}}-d_{\mathrm{m}})</math>(3.4.9-2) | ||

式中: | 式中: | ||

| 第2,679行: | 第2,675行: | ||

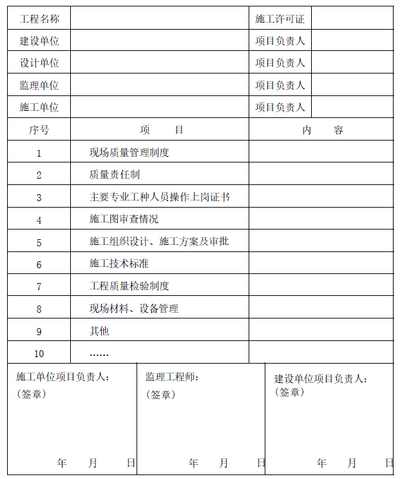

表D-1 施工现场质量管理检查记录 | 表D-1 施工现场质量管理检查记录 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 表D-1.png|400px]] | |||

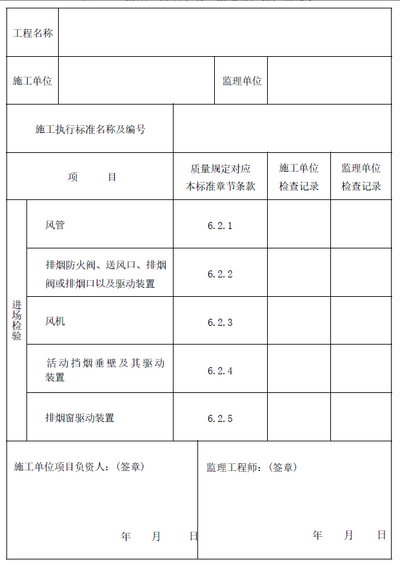

表 D-2 防烟、排烟系统工程进场检验检查记录 | 表 D-2 防烟、排烟系统工程进场检验检查记录 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 表D-2.png|400px]] | |||

注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | 注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | ||

| 第2,689行: | 第2,685行: | ||

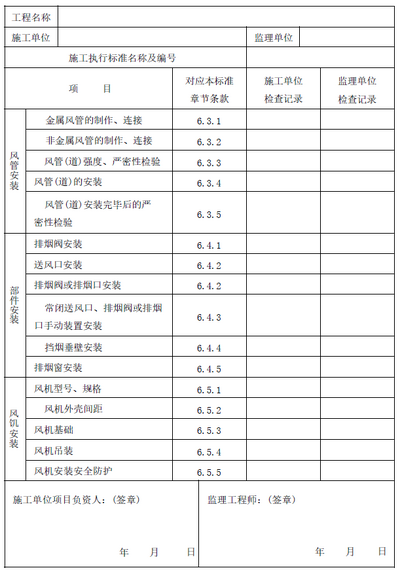

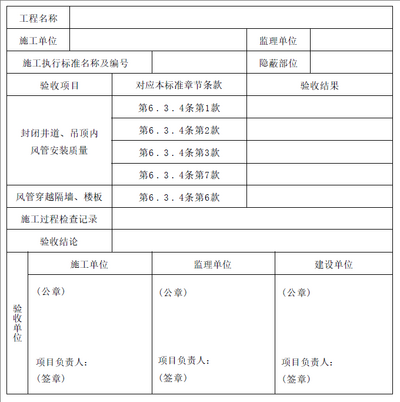

表D-3 防烟、排烟系统分项工程施工过程检查记录 | 表D-3 防烟、排烟系统分项工程施工过程检查记录 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 表D-3.png|400px]] | |||

注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | 注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | ||

| 第2,695行: | 第2,691行: | ||

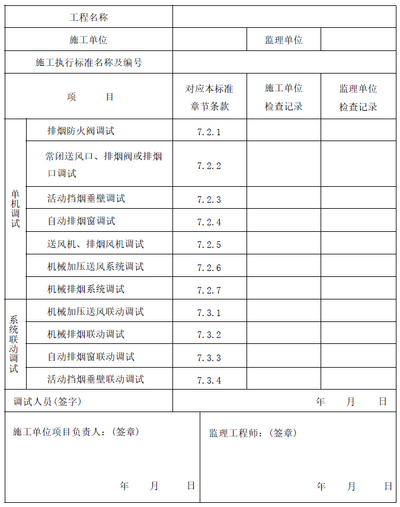

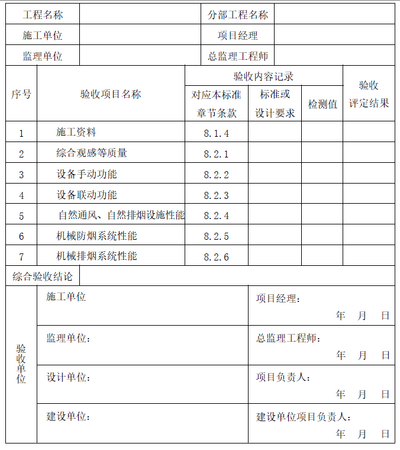

表D-4 防烟、排烟系统调试检查记录 | 表D-4 防烟、排烟系统调试检查记录 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 表D-4.png|400px]] | |||

注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | 注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | ||

| 第2,702行: | 第2,699行: | ||

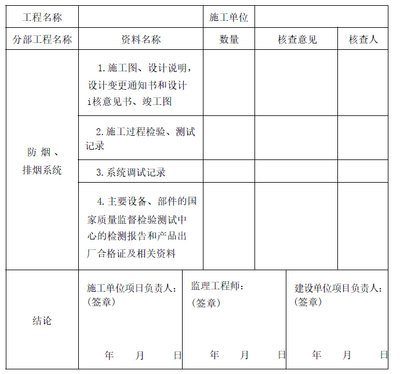

表E 防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录 | 表E 防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 表E.png|400px]] | |||

== 附录F 防烟、排烟工程验收记录 == | == 附录F 防烟、排烟工程验收记录 == | ||

| 第2,708行: | 第2,705行: | ||

表F-1 防烟、排烟系统工程验收记录 | 表F-1 防烟、排烟系统工程验收记录 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 表F-1.png|400px]] | |||

注:分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工 程师和设计单位项目负责人等进行。 | 注:分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工 程师和设计单位项目负责人等进行。 | ||

表F-2 防烟、排烟系统隐蔽工程验收记录 | 表F-2 防烟、排烟系统隐蔽工程验收记录 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 表F-2.png|400px]] | |||

== 附录G 防烟、排烟系统维护管理工作检查项目 == | == 附录G 防烟、排烟系统维护管理工作检查项目 == | ||

| 第2,958行: | 第2,957行: | ||

3.2.2 因为可开启窗的自然通风方式如没有一定的面积保证,难 以达到排烟效果。本条沿袭了国家消防技术规范对前室可开启外 窗面积的技术要求,在多年的工程实践中也被证明有较强的可实 施的条件。本条为强制性条文,必须严格执行。 | 3.2.2 因为可开启窗的自然通风方式如没有一定的面积保证,难 以达到排烟效果。本条沿袭了国家消防技术规范对前室可开启外 窗面积的技术要求,在多年的工程实践中也被证明有较强的可实 施的条件。本条为强制性条文,必须严格执行。 | ||

3.2.3 发生火灾时,避难层(间)是楼内人员尤其是行动不便者暂 时避难、等待救援的安全场所,必须有较好的安全条件。为了保证 | 3.2.3 发生火灾时,避难层(间)是楼内人员尤其是行动不便者暂 时避难、等待救援的安全场所,必须有较好的安全条件。为了保证 排烟效果和满足避难人员的新风需求,应同时满足开窗面积和空气对流的要求。本条为强制性条文,必须严格执行。 | ||

=== 3.3 机械加压送风设施 === | === 3.3 机械加压送风设施 === | ||

| 第2,970行: | 第2,967行: | ||

直灌式送风通常是直接将送风机设置在楼梯间的顶部,也有 设置在楼梯间附近的设备平台上或其他楼层,送风口直对楼梯间, 由于楼梯间通往安全区域的疏散门(包括一层、避难层、屋顶通往 安全区域的疏散门)开启的概率最大,加压送风口应远离这些楼 层,避免大量的送风从这些楼层的门洞泄漏,导致楼梯间的压力分 布均匀性差。 | 直灌式送风通常是直接将送风机设置在楼梯间的顶部,也有 设置在楼梯间附近的设备平台上或其他楼层,送风口直对楼梯间, 由于楼梯间通往安全区域的疏散门(包括一层、避难层、屋顶通往 安全区域的疏散门)开启的概率最大,加压送风口应远离这些楼 层,避免大量的送风从这些楼层的门洞泄漏,导致楼梯间的压力分 布均匀性差。 | ||

3.3.4 当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016要求在首层必须采 取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间,一般要分别独立设 置加压送风系统。当地下楼梯间层数不多时,这两个楼梯间可合 用加压送风系统,但要分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合 | 3.3.4 当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016要求在首层必须采 取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间,一般要分别独立设 置加压送风系统。当地下楼梯间层数不多时,这两个楼梯间可合 用加压送风系统,但要分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合 用加压送风系统风量应为地下、地上楼梯间加压送风量之和。通常在计算地下楼梯间加压送风量时,开启门的数量取1。在设计 时还要注意采取有效的技术措施来解决超压的问题。 | ||

3.3.5 由于机械加压送风系统的风压通常在中、低压范围,故本 条提出机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。 | 3.3.5 由于机械加压送风系统的风压通常在中、低压范围,故本 条提出机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。 | ||

| 第2,982行: | 第2,977行: | ||

3.3.6 楼梯间采用每隔2层~3层设置一个加压送风口的目的 是保持楼梯间的全高度内的均衡一致,其最有效的手段就是多点 送风。当楼梯间为剪刀楼梯形式时, 一定要注意一般是隔一层为 同一楼梯间,而其上下层为另一个楼梯间的构造特点,对公共建 筑,必须在各自的楼梯间内形成送风系统,既不可以合用,也不允 许交错,更不要出现送风口都集中到一个楼梯间内的错误设置 情 况 。 | 3.3.6 楼梯间采用每隔2层~3层设置一个加压送风口的目的 是保持楼梯间的全高度内的均衡一致,其最有效的手段就是多点 送风。当楼梯间为剪刀楼梯形式时, 一定要注意一般是隔一层为 同一楼梯间,而其上下层为另一个楼梯间的构造特点,对公共建 筑,必须在各自的楼梯间内形成送风系统,既不可以合用,也不允 许交错,更不要出现送风口都集中到一个楼梯间内的错误设置 情 况 。 | ||

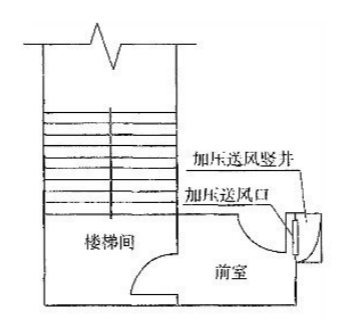

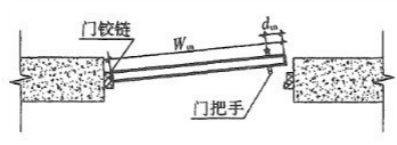

在一些工程的检测中发现,由于加压送风口位置设置不当,不但会削弱加压送风系统的防烟作用,有时甚至会导致烟气的逆向 流动,阻碍了人员的疏散活动。另外,如图1所示,加压送风口的 位置设在前室进人口的背后。火灾时,疏散的人群会将门推开,推 开的门扇将前室的送风口挡住,影响正常送风,就会降低了前室的 防 烟 效 果 。 | |||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图1挡住加压送风口的疏散门.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图1挡住加压送风口的疏散门.png|400px]] | ||

图 1 挡住加压送风口的疏散门 | 图 1 挡住加压送风口的疏散门 | ||

| 第2,994行: | 第2,987行: | ||

3.3.7 送风井(管)道应采用不燃烧材料制作。根据工程经验,由 混凝土制作的风道,风量延程损耗较大易导致机械防烟系统失效, 因此本标准规定不应采用土建井道。对于送风管道、排烟管道的 耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方 能视作符合要求 。 本条为强制性条文 , 必须严格执行 。 | 3.3.7 送风井(管)道应采用不燃烧材料制作。根据工程经验,由 混凝土制作的风道,风量延程损耗较大易导致机械防烟系统失效, 因此本标准规定不应采用土建井道。对于送风管道、排烟管道的 耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方 能视作符合要求 。 本条为强制性条文 , 必须严格执行 。 | ||

3.3.8 为使整个加压送风系统在火灾时能发挥正常的防烟功能, 除了进风口和风机不能受火焰和烟气的威胁外,还应保证其风道 | 3.3.8 为使整个加压送风系统在火灾时能发挥正常的防烟功能, 除了进风口和风机不能受火焰和烟气的威胁外,还应保证其风道 的完整性和密闭性。常用的加压风道是采用钢板制作的,在燃烧的火焰中,它很容易变形和损坏,因此要求送风管道设置在管道井 内,并不应与其他管道合用管道井。未设置在管道井内或与其他 管道合用管道井的送风管道,在发生火灾时从管道外部受到烟火 侵袭的概率高,本条规定未设置在独立管道井内的加压风管应有 耐火极限的要求。对于管道的耐火极限的判定也应按照现行国家 标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火 完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。 | ||

3.3.10 本条规定的目的是为了保证机械加压送风的效果。在机 械加压送风的部位设置外窗时,往往因为外窗的开启而使空气大 量外泄,保证不了送风部位的正压值或门洞风速,从而造成防烟系 统失效。 | 3.3.10 本条规定的目的是为了保证机械加压送风的效果。在机 械加压送风的部位设置外窗时,往往因为外窗的开启而使空气大 量外泄,保证不了送风部位的正压值或门洞风速,从而造成防烟系 统失效。 | ||

| 第3,006行: | 第2,997行: | ||

3.4.1 本条给出了机械加压送风系统风压和风量计算的原则,充 分考虑实际工程中由于风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风 量的偏差等各种风量损耗的影响,为保证机械加压送风系统效能, 设计风量应至少为计算风量的1.2倍。本条为强制性条文,必须 严格执行。 | 3.4.1 本条给出了机械加压送风系统风压和风量计算的原则,充 分考虑实际工程中由于风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风 量的偏差等各种风量损耗的影响,为保证机械加压送风系统效能, 设计风量应至少为计算风量的1.2倍。本条为强制性条文,必须 严格执行。 | ||

3.4.2 表中给出的风量参考取值,在工程选用中应用数学的线性 插值法取值,还要注意根据表注的要求进行风量的调整。在计算 中,根据工程的实际和安全度分别选择了0.7m/s、1.0m/s 和 1.2m/s 的门洞风速。表中系统负担高度24m<h≤50m, 相当于 8层~17层范围,50m<h≤100m 相当于18层~33层范围。表 中给出的风量参考取值是根据原国家标准《高层民用建筑设计防 火规范》GB | 3.4.2 表中给出的风量参考取值,在工程选用中应用数学的线性 插值法取值,还要注意根据表注的要求进行风量的调整。在计算 中,根据工程的实际和安全度分别选择了0.7m/s、1.0m/s 和 1.2m/s 的门洞风速。表中系统负担高度24m<h≤50m, 相当于 8层~17层范围,50m<h≤100m 相当于18层~33层范围。表 中给出的风量参考取值是根据原国家标准《高层民用建筑设计防 火规范》GB 50045—95的计算方法,经过多年实践验证,并综合本标准第3.4.5条~第3.4.8条的计算公式综合得出的一个推荐取 值,以便于设计人员选用。 | ||

本条风量计算表3.4.2-1~表3.4.2-4仅对①消防电梯前室 加压送风;②楼梯间自然通风,独立前室、合用前室加压送风;③前 室不送风,封闭楼梯间、防烟楼梯间加压送风;④防烟楼梯间及独 立前室、合用前室分别加压送风四种情况制成表格供设计选用。 表格中风量是根据常见建设项目各个疏散门的设置条件确定的。 这些设置条件除了表注的内容外,还需注意:楼梯间设置了一樘疏 散门,而独立前室、消防电梯前室或合用前室也都是只设置了一樘 疏散门;楼梯间疏散门的开启面积和与之配套的前室的疏散门的 开启面积应基本相当。 一般情况下,这两道疏散门宽度与人员疏 散数量有关,建筑设计都会采用相同宽度的设计方法,所以这两者 的面积是基本相当的。因此我们在应用这几个表的风量数据时, 需符合这些条件要求; 一旦不符合时通过计算确定。 | 本条风量计算表3.4.2-1~表3.4.2-4仅对①消防电梯前室 加压送风;②楼梯间自然通风,独立前室、合用前室加压送风;③前 室不送风,封闭楼梯间、防烟楼梯间加压送风;④防烟楼梯间及独 立前室、合用前室分别加压送风四种情况制成表格供设计选用。 表格中风量是根据常见建设项目各个疏散门的设置条件确定的。 这些设置条件除了表注的内容外,还需注意:楼梯间设置了一樘疏 散门,而独立前室、消防电梯前室或合用前室也都是只设置了一樘 疏散门;楼梯间疏散门的开启面积和与之配套的前室的疏散门的 开启面积应基本相当。 一般情况下,这两道疏散门宽度与人员疏 散数量有关,建筑设计都会采用相同宽度的设计方法,所以这两者 的面积是基本相当的。因此我们在应用这几个表的风量数据时, 需符合这些条件要求; 一旦不符合时通过计算确定。 | ||

| 第3,016行: | 第3,005行: | ||

3.4.3 当发生火灾时,为了阻正烟气侵入,对封闭式避难层(间) 设置机械加压送风系统,不但可以保证避难层内一定的正压值,也 可为避难人员的呼吸提供必需的室外新鲜空气。本条规定的机械 加压送风量,是参考现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098中人员掩蔽室内时,清洁通风的通风量取值的,即每人 每小时6m³~7m³ 。 为了方便设计人员计算,以避难层净面积每 平方米需要30m³/h 计算(即按每平方米可容纳5人计算)避难走 道前室的机械加压送风量是参考现行国家标准《人民防空工程设 计防火规范》GB50098 而规定的。 | 3.4.3 当发生火灾时,为了阻正烟气侵入,对封闭式避难层(间) 设置机械加压送风系统,不但可以保证避难层内一定的正压值,也 可为避难人员的呼吸提供必需的室外新鲜空气。本条规定的机械 加压送风量,是参考现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098中人员掩蔽室内时,清洁通风的通风量取值的,即每人 每小时6m³~7m³ 。 为了方便设计人员计算,以避难层净面积每 平方米需要30m³/h 计算(即按每平方米可容纳5人计算)避难走 道前室的机械加压送风量是参考现行国家标准《人民防空工程设 计防火规范》GB50098 而规定的。 | ||

3.4.4 为了阻挡烟气进人楼梯间,要求在加压送风时,防烟楼梯 间的空气压力大于前室的空气压力,而前室的空气压力大于走道 | 3.4.4 为了阻挡烟气进人楼梯间,要求在加压送风时,防烟楼梯 间的空气压力大于前室的空气压力,而前室的空气压力大于走道 的空气压力。根据公安部四川消防研究所的研究成果,本条规定了防烟楼梯间和前室、合用前室、消防电梯前室、避难层的正压值。 给正压值规定一个范围,是为了符合工程设计的实际情况,更易于 掌握与检测。 | ||

为了防止楼梯间和前室之间、前室和室内走道之间防火门两 侧压差过大而导致防火门无法正常开启,影响人员疏散和消防人 员施救,本条还对系统余压值做出了明确规定。 | 为了防止楼梯间和前室之间、前室和室内走道之间防火门两 侧压差过大而导致防火门无法正常开启,影响人员疏散和消防人 员施救,本条还对系统余压值做出了明确规定。 | ||

| 第3,046行: | 第3,033行: | ||

1)开启着火层疏散门时为保持门洞处风速所需的送风量L₁ 确定: | 1)开启着火层疏散门时为保持门洞处风速所需的送风量L₁ 确定: | ||

开启门的截面面积A<sub>k</sub>=1.6×2.0=3.2(m²); | |||

门洞断面风速取v=1.0m/s; | 门洞断面风速取v=1.0m/s; | ||

| 第3,052行: | 第3,039行: | ||

常开风口,开启门的数量 N₁=3; | 常开风口,开启门的数量 N₁=3; | ||

L₁= | L₁=A<sub>k</sub>vN₁=3.2×1×3=9.60(m³/s) | ||

2)对于楼梯间,保持加压部位一定的正压值所需的送风量L₂ 确定: | 2)对于楼梯间,保持加压部位一定的正压值所需的送风量L₂ 确定: | ||

| 第3,062行: | 第3,049行: | ||

漏风门的数量N₂=13-3=10; | 漏风门的数量N₂=13-3=10; | ||

<math>L_2=0.827\times A\times\Delta P^{\frac{1}{n}}\times1.25\times N_2</math> | |||

=1.3178m³/s≈1.32(m³/s) | =1.3178m³/s≈1.32(m³/s) | ||

| 第3,080行: | 第3,067行: | ||

对于楼梯间,开启着火层楼梯间疏散门时为保持门洞处风速 所需的送风量L₁ 确定: | 对于楼梯间,开启着火层楼梯间疏散门时为保持门洞处风速 所需的送风量L₁ 确定: | ||

每层开启门的总断面积A<sub>k</sub>=1.6×2.0=3.2(m²); | |||

门洞断面风速v 取0 . 7m/s; | 门洞断面风速v 取0 . 7m/s; | ||

| 第3,086行: | 第3,073行: | ||

常开风口,开启门的数量N₁=3; | 常开风口,开启门的数量N₁=3; | ||

L₁= | L₁=A<sub>v</sub>N₁=3.2×0.7×3=6.72(m³/s) | ||

保持加压部位一定的正压值所需的送风量L₂ 确定: | 保持加压部位一定的正压值所需的送风量L₂ 确定: | ||

取门缝宽度为0.004m, 每层疏散门的有效漏风面积A=(1.6+ | 取门缝宽度为0.004m, 每层疏散门的有效漏风面积A=(1.6+2.0)×2×0.004+0.004×2=0.0368(m²); | ||

2.0)×2×0.004+0.004×2=0.0368(m²); | |||

门开启时的压力差△P=6Pa; | 门开启时的压力差△P=6Pa; | ||

漏风门的数量 N₂=13; | 漏风门的数量 N₂=13; | ||

楼梯间的机械加压送风量: | 楼梯间的机械加压送风量: | ||

L=L₁+L₂=6.72+1.21=7.93m³/s=28548(m³/h) | L<sub>j</sub>=L₁+L₂=6.72+1.21=7.93m³/s=28548(m³/h) | ||

设计风量不应小于计算风量的1.2倍,因此设计风量不小于 28548×1.2=34257.6(m³/h)。 | 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,因此设计风量不小于 28548×1.2=34257.6(m³/h)。 | ||

| 第3,110行: | 第3,093行: | ||

对于合用前室,开启着火层楼梯间疏散门时,为保持走廊开向 前室门洞处风速所需的送风量L₁ 确定: | 对于合用前室,开启着火层楼梯间疏散门时,为保持走廊开向 前室门洞处风速所需的送风量L₁ 确定: | ||

每层开启门的总断面积A=1.6×2=3.2(m²); | 每层开启门的总断面积A<sub>k</sub>=1.6×2=3.2(m²); | ||

门洞断面风速v 取0 . 7m/s; | 门洞断面风速v 取0 . 7m/s; | ||

| 第3,116行: | 第3,099行: | ||

常闭风口,开启门的数量N₁=3; | 常闭风口,开启门的数量N₁=3; | ||

L₁= | L₁=A<sub>k</sub>vN:=3.2×0.7×3=6.72(m³/s) 送风阀门的总漏风量L₃ 确定: | ||

常闭风口,漏风阀门的数量N₃=13; | 常闭风口,漏风阀门的数量N₃=13; | ||

每层送风阀门的面积为A<sub>F</sub>=0.9m²; | |||

L₃=0. | L₃=0.083A<sub>F</sub>N₃=0.083×13×0.9=0.97(m³/s) | ||

当楼梯间至合用前室的门和合用前室至走道的门同时开启 时,机械加压送风量为: | 当楼梯间至合用前室的门和合用前室至走道的门同时开启 时,机械加压送风量为: | ||

| 第3,138行: | 第3,121行: | ||

公共建筑:q₁≤1.5m³/(m ·h);q₂ ≤4.5m³/(m² ·h); | 公共建筑:q₁≤1.5m³/(m ·h);q₂ ≤4.5m³/(m² ·h); | ||

如果以15层居住建筑,每层外窗面积1.5m×1m 计算,以面 积计算则每层漏风7.5×1.5=11.25(m³/h), 共计11.25×15= 168.75(m³/h); | 如果以15层居住建筑,每层外窗面积1.5m×1m 计算,以面 积计算则每层漏风7.5×1.5=11.25(m³/h), 共计11.25×15=168.75(m³/h); | ||

以缝长计算则每层漏风2.5×5=12.5(m³/h), 共计12.5× 15=187.5(m³/h)。 | 以缝长计算则每层漏风2.5×5=12.5(m³/h), 共计12.5× 15=187.5(m³/h)。 | ||

| 第3,176行: | 第3,159行: | ||

|} | |} | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图2防火门开启示意图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图2防火门开启示意图.png|400px]] | ||

图2 防火门开启示意图 | 图2 防火门开启示意图 | ||

| 第3,182行: | 第3,165行: | ||

举例:门宽1m, 高 2m, 闭门器开启力矩60N·m, 门把手到门 闩的距离6cm。 | 举例:门宽1m, 高 2m, 闭门器开启力矩60N·m, 门把手到门 闩的距离6cm。 | ||

门把手处克服闭门器所需的力 | 门把手处克服闭门器所需的力 F<sub>dc</sub>=60/(1-0.06)= 64(N); | ||

最大压力差 P=2×(110-64)×(1-0.06)/(1×2)= 43(Pa)。 | 最大压力差 P=2×(110-64)×(1-0.06)/(1×2)= 43(Pa)。 | ||

| 第3,218行: | 第3,201行: | ||

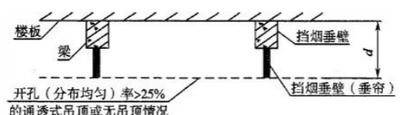

4.2.3 上、下层之间应是两个不同防烟分区,烟气应该在着火层 及时排出,否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况,给人员疏散 和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位 应设置挡烟垂壁或卷帘,以阻挡烟气向上层蔓延。不得叠加计算 防烟分区。 | 4.2.3 上、下层之间应是两个不同防烟分区,烟气应该在着火层 及时排出,否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况,给人员疏散 和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位 应设置挡烟垂壁或卷帘,以阻挡烟气向上层蔓延。不得叠加计算 防烟分区。 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图3无吊顶或设置开孔(均匀分布)率大于25%的通透式吊顶.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图3无吊顶或设置开孔(均匀分布)率大于25%的通透式吊顶.png|400px]] | ||

图 3 无吊顶或设置开孔(均匀分布)率大于25%的通透式吊顶 | 图 3 无吊顶或设置开孔(均匀分布)率大于25%的通透式吊顶 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图4开孔率小于或等于25%或开孔不均匀的通透式吊顶及一般吊顶.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图4开孔率小于或等于25%或开孔不均匀的通透式吊顶及一般吊顶.png|400px]] | ||

图 4 开孔率小于或等于25%或开孔不均匀的通透式吊顶及一般吊顶 | 图 4 开孔率小于或等于25%或开孔不均匀的通透式吊顶及一般吊顶 | ||

| 第3,238行: | 第3,221行: | ||

(见图5),窗的底边应在室内2/3高度以上且应在储烟仓以内; | (见图5),窗的底边应在室内2/3高度以上且应在储烟仓以内; | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图5具备对流条件场所自然排烟窗的布置.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图5具备对流条件场所自然排烟窗的布置.png|400px]] | ||

图5 具备对流条件场所自然排烟窗的布置 | 图5 具备对流条件场所自然排烟窗的布置 | ||

| 第3,266行: | 第3,249行: | ||

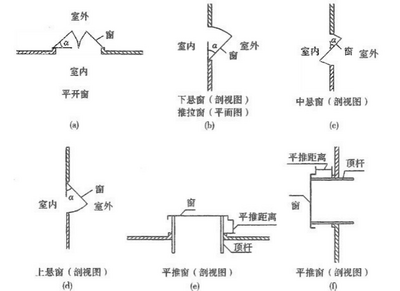

在计算有效排烟面积时,侧拉窗按实际拉开后的开启面积计 算,其他形式的窗按其开启投影面积计算,可见图6,用式(1) 计算: | 在计算有效排烟面积时,侧拉窗按实际拉开后的开启面积计 算,其他形式的窗按其开启投影面积计算,可见图6,用式(1) 计算: | ||

F | F<sub>p</sub>=F<sub>c</sub>·sinα(1) | ||

式中:F<sub>p</sub>—— 有效排烟面积(m²); | |||

F<sub>c</sub>——窗的面积(m²); | |||

α——窗的开启角度。 | α——窗的开启角度。 | ||

| 第3,281行: | 第3,264行: | ||

当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数, 根据工程实际经验,当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百 | 当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数, 根据工程实际经验,当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百 | ||

叶时系数取0.8。 | |||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图6可开启外窗的示意图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图6可开启外窗的示意图.png|400px]] | ||

图6 可开启外窗的示意图 | 图6 可开启外窗的示意图 | ||

当屋顶采用平推窗时,其面积应按窗洞周长的一半与平推距 离的乘积计算,但最大不超过窗洞面积[如图6(e)]; 当外墙采用 平推窗时,其面积应按窗洞周长的四分之一与平推距离的乘积计 算,但最大不超过窗洞面积[如图6(f)]。 | 当屋顶采用平推窗时,其面积应按窗洞周长的一半与平推距 离的乘积计算,但最大不超过窗洞面积[如图6(e)]; 当外墙采用 平推窗时,其面积应按窗洞周长的四分之一与平推距离的乘积计 算,但最大不超过窗洞面积[如图6(f)]。 | ||

| 第3,324行: | 第3,306行: | ||

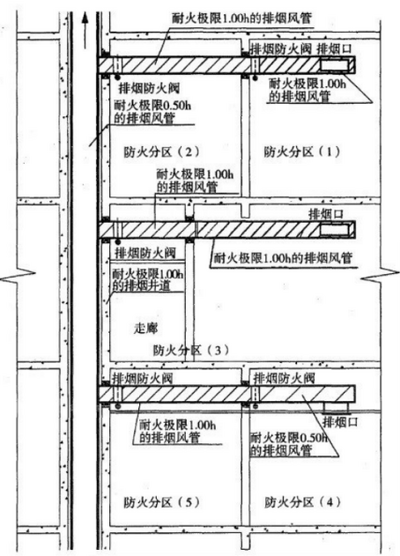

排烟管道布置示意图见图7。 | 排烟管道布置示意图见图7。 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图7排烟管道布置示意图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图7排烟管道布置示意图.png|400px]] | ||

图 7 排烟管道布置示意图 | 图 7 排烟管道布置示意图 | ||

| 第3,378行: | 第3,360行: | ||

4.5.2 补风应直接从室外引人,根据实际工程和实验,补风量至 少达到排烟量的50%才能有效地进行排烟。本条为强制性条文, 必须严格执行。 | 4.5.2 补风应直接从室外引人,根据实际工程和实验,补风量至 少达到排烟量的50%才能有效地进行排烟。本条为强制性条文, 必须严格执行。 | ||

4.5.3 在同一个防火分区内可以采用疏散外门、手动或自动可开 | 4.5.3 在同一个防火分区内可以采用疏散外门、手动或自动可开 启外窗进行排烟补风,并保证补风气流不受阻隔,但是不应将防火门、防火窗作为补风途径。补风口设于储烟仓以下,能形成理想的 气流组织;补风口如果设置位置不当的话,会造成对流动烟气的搅 动,严重影响烟气导出的有效组织,或由于补风受阻,使排烟气流 无法稳定导出,所以必须对补风口的设置严格要求。 | ||

4.5.4 补风口可设置在本防烟分区内,也可设置在其他防烟分区 内。当补风口与排烟口设置在同一防烟分区内时,补风口应设在 储烟仓下沿以下,且补风口应与储烟仓、排烟口保持尽可能大的间 距,这样才不会扰动烟气,也不会使冷热气流相互对撞,造成烟气 的混流;当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时, 由于挡烟垂壁的作用,冷热气流已经隔开,故补风口位置不限。 | 4.5.4 补风口可设置在本防烟分区内,也可设置在其他防烟分区 内。当补风口与排烟口设置在同一防烟分区内时,补风口应设在 储烟仓下沿以下,且补风口应与储烟仓、排烟口保持尽可能大的间 距,这样才不会扰动烟气,也不会使冷热气流相互对撞,造成烟气 的混流;当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时, 由于挡烟垂壁的作用,冷热气流已经隔开,故补风口位置不限。 | ||

| 第3,404行: | 第3,384行: | ||

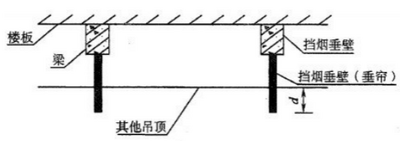

4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,系统排烟量可 参照图8和表3的计算示例进行计算,但为了确保系统可靠性, 一 个排烟系统担负防烟分区的个数不宜过多。 | 4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,系统排烟量可 参照图8和表3的计算示例进行计算,但为了确保系统可靠性, 一 个排烟系统担负防烟分区的个数不宜过多。 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图8排烟系统示意图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图8排烟系统示意图.png|400px]] | ||

图 8 排烟系统示意图 | 图 8 排烟系统示意图 | ||

| 第3,467行: | 第3,447行: | ||

2 当公共建筑中庭周围仅需在回廊设置排烟的,由于周边场 所面积较小,产生的烟量也有限,所需的排烟量较小, 一般不超过 13000m³/h; 当公共建筑中庭周围场所均设置自然排烟的,可开启 窗的排烟较简便,基本可以保证正常,只需考虑中庭自身火灾的烟 量,因此对这两种状况的中庭规定其排烟量应根据工程条件和使 用需要对应表4.6.6中的热释放速率按本标准第4.6.7条~第 4.6.14条的规定计算确定。 | 2 当公共建筑中庭周围仅需在回廊设置排烟的,由于周边场 所面积较小,产生的烟量也有限,所需的排烟量较小, 一般不超过 13000m³/h; 当公共建筑中庭周围场所均设置自然排烟的,可开启 窗的排烟较简便,基本可以保证正常,只需考虑中庭自身火灾的烟 量,因此对这两种状况的中庭规定其排烟量应根据工程条件和使 用需要对应表4.6.6中的热释放速率按本标准第4.6.7条~第 4.6.14条的规定计算确定。 | ||

4.6.6 排烟量或排烟窗面积应按照火灾场景中所形成烟羽流类 型,根据火灾功率、清晰高度、烟羽流质量流量及烟羽流温度等参数 计算确定,但对本标准第4.6.3条、第4.6.5条中已明确给出的设计 | 4.6.6 排烟量或排烟窗面积应按照火灾场景中所形成烟羽流类 型,根据火灾功率、清晰高度、烟羽流质量流量及烟羽流温度等参数 计算确定,但对本标准第4.6.3条、第4.6.5条中已明确给出的设计 值,可以按其规定计算排烟量和排烟窗面积。本标准所列公式仅适用于设计阶段对排烟量的计算,不适用于特殊工程的性能化评估。 | ||

4.6.7 火灾烟气的聚集主要是由火灾热释放速率、火源类型、空 间大小形状、环境温度等因素决定的。本条参照了国外的有关实 验数据,规定了建筑场所火灾热释放速率的确定方法和常用数据。 当房间设有有效的自动喷水灭火系统(简称喷淋)时,火灾时该系 统自动启动,会限制火灾的热释放速率。根据现行国家标准《自动 喷水灭火系统设计规范》GB 50084,一般情况下,民用建筑和厂房 采用湿式系统的净空高度是8m, 因此当室内净高大于8m 时,应 按无喷淋场所对待。如果房间按照高大空间场所设计的湿式灭火 系统,加大了喷水强度,调整了喷头间距要求,其允许最大净空高 度可以加大到12m~18m; 因此当室内净空高度大于8m, 且采用 了符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的 有效喷淋灭火措施时,该火灾热释放速率也可以按有喷淋取值。 | 4.6.7 火灾烟气的聚集主要是由火灾热释放速率、火源类型、空 间大小形状、环境温度等因素决定的。本条参照了国外的有关实 验数据,规定了建筑场所火灾热释放速率的确定方法和常用数据。 当房间设有有效的自动喷水灭火系统(简称喷淋)时,火灾时该系 统自动启动,会限制火灾的热释放速率。根据现行国家标准《自动 喷水灭火系统设计规范》GB 50084,一般情况下,民用建筑和厂房 采用湿式系统的净空高度是8m, 因此当室内净高大于8m 时,应 按无喷淋场所对待。如果房间按照高大空间场所设计的湿式灭火 系统,加大了喷水强度,调整了喷头间距要求,其允许最大净空高 度可以加大到12m~18m; 因此当室内净空高度大于8m, 且采用 了符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的 有效喷淋灭火措施时,该火灾热释放速率也可以按有喷淋取值。 | ||

| 第3,477行: | 第3,455行: | ||

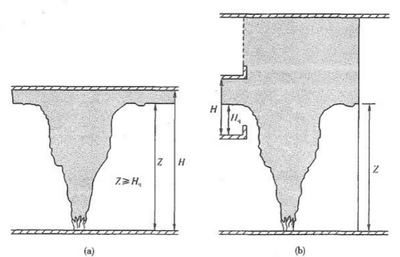

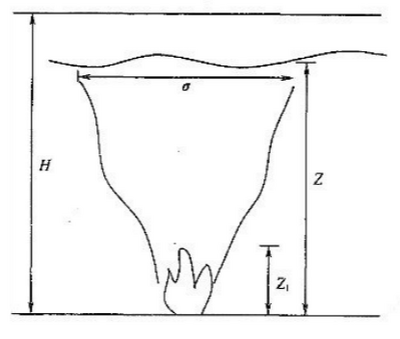

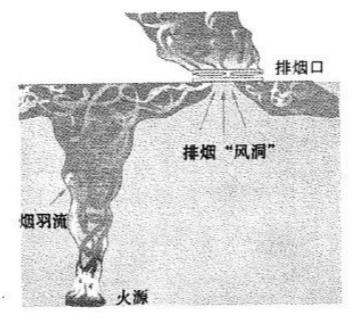

4.6.9 火灾时的最小清晰高度是为了保证室内人员安全疏散和 方便消防人员的扑救而提出的最低要求,也是排烟系统设计时必 须达到的最低要求。对于单个楼层空间的清晰高度,可以参照 图 9(a)所示,式(4.6.9)也是针对这种情况提出的。对于多个楼 层组成的高大空间,最小清晰高度同样也是针对某一个单层空间 提出的,往往也是连通空间中同一防烟分区中最上层计算得到的 最小清晰高度,如图9(b) 所示。然而,在这种情况下的燃料面到 烟层底部的高度Z 是从着火的那一层起算,见图9(b)所示。 | 4.6.9 火灾时的最小清晰高度是为了保证室内人员安全疏散和 方便消防人员的扑救而提出的最低要求,也是排烟系统设计时必 须达到的最低要求。对于单个楼层空间的清晰高度,可以参照 图 9(a)所示,式(4.6.9)也是针对这种情况提出的。对于多个楼 层组成的高大空间,最小清晰高度同样也是针对某一个单层空间 提出的,往往也是连通空间中同一防烟分区中最上层计算得到的 最小清晰高度,如图9(b) 所示。然而,在这种情况下的燃料面到 烟层底部的高度Z 是从着火的那一层起算,见图9(b)所示。 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图9最小清晰高度示意图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图9最小清晰高度示意图.png|400px]] | ||

图 9 最小清晰高度示意图 | 图 9 最小清晰高度示意图 | ||

| 第3,493行: | 第3,471行: | ||

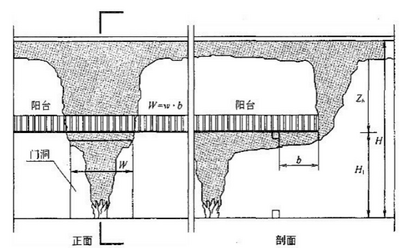

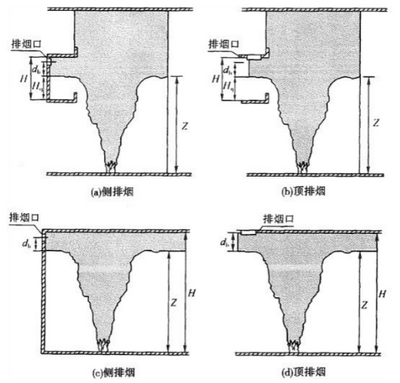

4.6.11 轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流为火 灾情况下涉及的三种烟羽流形式,计算公式选用了美国消防工程 师协会标准NFPA92《Standard for Smoke Control System》(烟气 控制系统标准),其形式如图10~图12所示,轴对称型烟缕的火 源不受附近墙壁的限制。 | 4.6.11 轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流为火 灾情况下涉及的三种烟羽流形式,计算公式选用了美国消防工程 师协会标准NFPA92《Standard for Smoke Control System》(烟气 控制系统标准),其形式如图10~图12所示,轴对称型烟缕的火 源不受附近墙壁的限制。 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图10轴对称型烟羽流.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图10轴对称型烟羽流.png|400px]] | ||

图10 轴对称型烟羽流 | 图10 轴对称型烟羽流 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图11阳台溢出型烟羽流.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图11阳台溢出型烟羽流.png|400px]] | ||

图11 阳台溢出型烟羽流 | 图11 阳台溢出型烟羽流 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图12窗口溢出型烟羽流.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图12窗口溢出型烟羽流.png|400px]] | ||

图12 窗口溢出型烟羽流 | 图12 窗口溢出型烟羽流 | ||

本条第2款,阳台溢出型烟羽流公式适用于Z<sub>b</sub> <15m 的 情 形,当Z<sub>b</sub>≥15m 时,可参照美国消防工程师协会标准 NFPA92 《Standard for Smoke Control System》(烟气控制系统标准)中相 关规定计算。 | |||

本条第3款,窗口型烟羽流公式适用于通风控制型火灾(即热 释放速率由流进室内的空气量控制的火灾)和可燃物产生的火焰 在窗口外燃烧的场景,并且仅适用于只有一个窗口的空间。 | 本条第3款,窗口型烟羽流公式适用于通风控制型火灾(即热 释放速率由流进室内的空气量控制的火灾)和可燃物产生的火焰 在窗口外燃烧的场景,并且仅适用于只有一个窗口的空间。 | ||

| 第3,515行: | 第3,493行: | ||

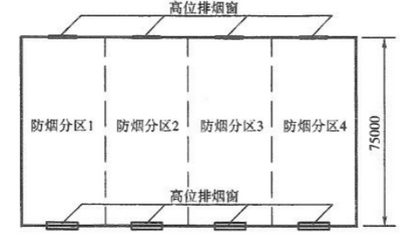

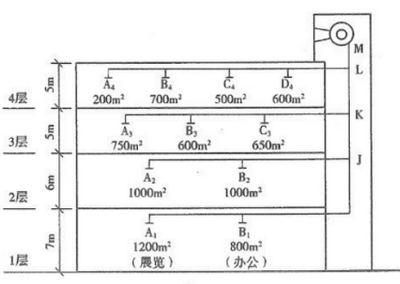

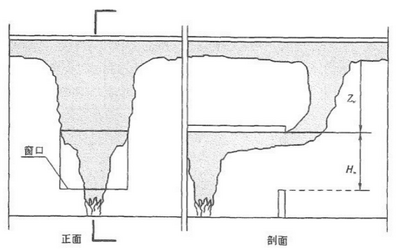

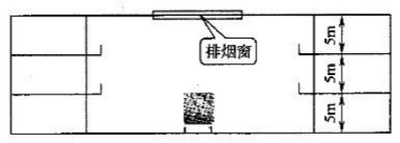

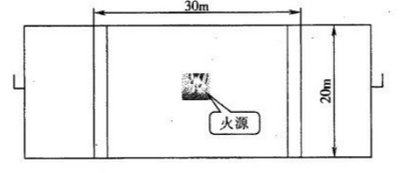

某商业建筑含有一个三层共享空间,空间未设置喷淋系统,其 空间尺寸长、宽、高分别为30m、20m、15m, 每层层高为5m, 排 烟 口设于空间顶部(其最近的边离墙大于0.5m), 最大火灾热释放速 率为4MW, 火源燃料面距地面高度1m 。剖面示意图见图13,平 面示意图见图14。 | 某商业建筑含有一个三层共享空间,空间未设置喷淋系统,其 空间尺寸长、宽、高分别为30m、20m、15m, 每层层高为5m, 排 烟 口设于空间顶部(其最近的边离墙大于0.5m), 最大火灾热释放速 率为4MW, 火源燃料面距地面高度1m 。剖面示意图见图13,平 面示意图见图14。 | ||

热释放速率的对流部分:Q=0.7Q=0.7×4=2.8(MW) | 热释放速率的对流部分:Q=0.7Q=0.7×4=2.8(MW)=2800(kW) | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图13剖面示意图.png|400px]] | |||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图13剖面示意图.png]] | |||

图13 剖面示意图 | 图13 剖面示意图 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图14平面示意图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图14平面示意图.png|400px]] | ||

图 1 4 平面示意图 | 图 1 4 平面示意图 | ||

| 第3,529行: | 第3,505行: | ||

火焰极限高度: | 火焰极限高度: | ||

Z₁=0. | Z₁=<math>0.166Q_{\mathbb{C}}^{2/5}</math>=0.166×28002/5=3.97(m) 燃料面到烟层底部的高度: | ||

Z=(10-1)+(1.6+0.1H) | Z=(10-1)+(1.6+0.1H) | ||

| 第3,537行: | 第3,513行: | ||

因为Z>Z₁, 则烟羽流质量流量: | 因为Z>Z₁, 则烟羽流质量流量: | ||

M=0. | M<sub>ρ</sub>=<math>0.071Q_c^{1/3}Z^{5/3}</math>+0.0018Q<sub>c</sub>=60.31(kg/s) | ||

(2)举例:阳台溢出型烟羽流。 | (2)举例:阳台溢出型烟羽流。 | ||

某一带有阳台的两层公共建筑,室内设有喷淋装置,每层层高 8m, 阳台开口 | 某一带有阳台的两层公共建筑,室内设有喷淋装置,每层层高 8m, 阳台开口 ω=3m, 燃料面距地面1m, 至阳台下缘 H₁=7m, 从 开口至阳台边沿的距离为 b=2m。 火灾热释放速率取 Q=2.5MW, 排烟口设于侧墙并且其最近的边离吊顶小于0.5m, 则 : | ||

2 | 烟羽流扩散宽度:W=ω+b=3+2=5(m) | ||

从阳台下缘至烟层底部的最小清晰高度:ZB=1.6+0.1×8=2.4(m) | |||

烟羽流质量流量:<math>M_{\rho}=0.36(QW^{2})^{1/3}(Z_{\mathrm{b}}+0.25H_{1})=0.36\times(2500\times5^{2})^{1/3}(2.4+0.25\times7)=59.29(\mathrm{kg/s})</math> | |||

4.6.12 本条规定了烟气平均温度与环境温度的差的确定方法, 式(4.6.12)来源于美国消防工程师协会标准NFPA92《Standard for Smoke Control System》(烟气控制系统标准)。计算举例:以 第4.6.11条中的例1为例。 | 4.6.12 本条规定了烟气平均温度与环境温度的差的确定方法, 式(4.6.12)来源于美国消防工程师协会标准NFPA92《Standard for Smoke Control System》(烟气控制系统标准)。计算举例:以 第4.6.11条中的例1为例。 | ||

<math>M_{\rho}=0.071Q_{\mathrm{c}}^{1/3}Z^{5/3}+0.0018Q_{\mathrm{c}}=60.31(\mathrm{kg/s})</math> | |||

烟气平均温度与环境温度的差:△T= | 烟气平均温度与环境温度的差:△T=<math>KQ_c/M_{_\rho}C_p</math>= 2800/(60.31×1.01)=45.97(K) | ||

4.6.13 本条规定了排烟量的确定方法,公式来源于美国消防工 程师协会标准NFPA92《Standard for Smoke Control System》(烟 气控制系统标准)。排烟风机的风量选型除根据设计计算确定外, 还应考虑系统的泄漏量。 | 4.6.13 本条规定了排烟量的确定方法,公式来源于美国消防工 程师协会标准NFPA92《Standard for Smoke Control System》(烟 气控制系统标准)。排烟风机的风量选型除根据设计计算确定外, 还应考虑系统的泄漏量。 | ||

| 第3,563行: | 第3,535行: | ||

计算举例:以第4.6.11条中的例1为例。 | 计算举例:以第4.6.11条中的例1为例。 | ||

M=0.071Q!/8Z⁵/³+0.0018Q=60.31(kg/s) 烟气平均温度与环境温度的差: | M=0.071Q!/8Z⁵/³+0.0018Q=60.31(kg/s) | ||

烟气平均温度与环境温度的差: | |||

<math>M_{\rho}=0.071Q_{\mathrm{c}}^{1/3}Z^{5/3}+0.0018Q_{\mathrm{c}}=60.31(\mathrm{kg/s})</math> | |||

环境温度20℃,空气密度为1.2kg/m³, 排烟量: | 环境温度20℃,空气密度为1.2kg/m³, 排烟量: | ||

V= | <math>V=M_{\rho}T/\rho_{0}T_{0}= | ||

\begin{bmatrix} | |||

60.31\times(293.15+45.97) | |||

\end{bmatrix}/ \\ | |||

(1.2\times293.15)=58.1(\mathrm{m}^{3}/\mathrm{s})</math> | |||

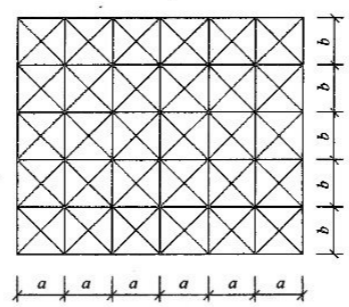

4.6.14 如果从一个排烟口排出太多的烟气,则会在烟层底部撕 开一个“洞”,使新鲜的冷空气卷吸进去,随烟气被排出,从而降低 了实际排烟量,见图15,因此本条规定了每个排烟口的最高临界 排烟量,公式选自NFPA92。 其中排烟口的当量直径为4倍排烟 口有效截面积与截面周长之比。排烟口设置位置参考图见图16。 例如,矩形排烟口的当量直径[宽高为a,b]可用式(2)计算: | 4.6.14 如果从一个排烟口排出太多的烟气,则会在烟层底部撕 开一个“洞”,使新鲜的冷空气卷吸进去,随烟气被排出,从而降低 了实际排烟量,见图15,因此本条规定了每个排烟口的最高临界 排烟量,公式选自NFPA92。 其中排烟口的当量直径为4倍排烟 口有效截面积与截面周长之比。排烟口设置位置参考图见图16。 例如,矩形排烟口的当量直径[宽高为a,b]可用式(2)计算: | ||

| 第3,578行: | 第3,555行: | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图15排烟口的最高临界排烟量示意图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图15排烟口的最高临界排烟量示意图.png|400px]] | ||

图 1 5 排 烟 口 的 最 高 临 界 排 烟 量 示 意 图 | 图 1 5 排 烟 口 的 最 高 临 界 排 烟 量 示 意 图 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图16排烟口设置位置参考图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图16排烟口设置位置参考图.png|400px]] | ||

图 1 6 排 烟 口 设 置 位 置 参 考 图 | 图 1 6 排 烟 口 设 置 位 置 参 考 图 | ||

| 第3,592行: | 第3,569行: | ||

热释放速率的对流部分: | 热释放速率的对流部分: | ||

Q<sub>c</sub>=0.7Q=0.7×4=2.8(MW)=2800(KW) | |||

烟羽流质量流量: | |||

<math>M_{\rho}=0.071Q_{\mathfrak{c}}^{1/3}Z^{5/3}+0.0018Q_{\mathfrak{c}}</math>=60.31(kg/s) | |||

△T= | 故烟气层温升: | ||

△T=<math>KQ_{\mathfrak{c}}/M_{\rho}C_{\rho}</math>=0.5×2800/(60.31×1.01)=23(K) | |||

烟气层平均绝对温度: | 烟气层平均绝对温度: | ||

T=T | T=T<sub>0</sub>+ △T=293.15+23=316.15(K) 排烟系统吸入口最低点之下烟层厚度: | ||

d<sub>b</sub>=5-(1.6+0.1H)=5-(1.6+0.1×5)=2.9(m) | |||

C<sub>v</sub>取0.6,重力加速度取9.8m/s²,设 定A<sub>v</sub>C<sub>v</sub>/A。C。=1, 则 : | |||

<math>A_\mathrm{v}C_\mathrm{v}=\frac{M_\mathrm{p}}{\rho_\mathrm{o}}\left[\frac{T^2+(A_\mathrm{v}C_\mathrm{v}/A_0C_0)^2TT_0}{2gd_\mathrm{b}\Delta TT_0}\right]^{\frac{1}{2}}</math>=35.6(m²) | |||

== 5 系 统 控 制 == | == 5 系 统 控 制 == | ||

| 第3,624行: | 第3,605行: | ||

=== 5.2 排 烟 系 统 === | === 5.2 排 烟 系 统 === | ||

5.2.1 | 5.2.1 本条规定了排烟系统的联动控制方式,在一般情况下优先采用火灾自动报警系统联动启动排烟系统。排烟系统的工作启 动,需要前期的火灾判定,火灾的判定一般是根据火灾自动报警系 统的逻辑设定,探测器工作后,确认火灾应该符合现行国家标准 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关要求。 | ||

5.2.2 本条对排烟风机及其补风机的控制方式做出了更明确的 规定,要求系统风机除就地启动和火灾报警系统联动启动外,还应 具有消防控制室内直接控制启动和系统中任一排烟阀(口)开启后 联动启动,目的是确保排烟系统不受其他因素的影响,提高系统的 可靠性。本条为强制性条文,必须严格执行。 | 5.2.2 本条对排烟风机及其补风机的控制方式做出了更明确的 规定,要求系统风机除就地启动和火灾报警系统联动启动外,还应 具有消防控制室内直接控制启动和系统中任一排烟阀(口)开启后 联动启动,目的是确保排烟系统不受其他因素的影响,提高系统的 可靠性。本条为强制性条文,必须严格执行。 | ||

| 第3,634行: | 第3,613行: | ||

5.2.4 本标准明确规定发生火灾时只对着火的防烟分区进行排 烟。本条规定了火灾确认后,排烟区与非排烟区排烟阀(口)所处 的状态。为保证排烟效果,对担负两个及两个以上防烟分区的排 烟系统宜采用漏风量小的高气密性的排烟阀,非排烟区的排烟阀 (口)处于关闭状态,既有利于减少对排烟区的干扰和分流,防止烟 气被引人非着火区,又可保证非排烟区的空间气体压力略高于排 烟区的压力,更好地防止烟气的蔓延。 | 5.2.4 本标准明确规定发生火灾时只对着火的防烟分区进行排 烟。本条规定了火灾确认后,排烟区与非排烟区排烟阀(口)所处 的状态。为保证排烟效果,对担负两个及两个以上防烟分区的排 烟系统宜采用漏风量小的高气密性的排烟阀,非排烟区的排烟阀 (口)处于关闭状态,既有利于减少对排烟区的干扰和分流,防止烟 气被引人非着火区,又可保证非排烟区的空间气体压力略高于排 烟区的压力,更好地防止烟气的蔓延。 | ||

5.2.5 本标准对活动挡烟垂壁、自动排烟窗的启动进行规定,也 是为了确保系统的有效、及时和可靠,与常闭排烟阀(口)一样,要 求活动挡烟垂壁、自动排烟窗应设有火灾自动报警系统联动和就 地手动启动功能,当火灾确认后,为了及时形成储烟仓,要求火灾 自动报警系统应在15s | 5.2.5 本标准对活动挡烟垂壁、自动排烟窗的启动进行规定,也 是为了确保系统的有效、及时和可靠,与常闭排烟阀(口)一样,要 求活动挡烟垂壁、自动排烟窗应设有火灾自动报警系统联动和就 地手动启动功能,当火灾确认后,为了及时形成储烟仓,要求火灾 自动报警系统应在15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,同时为保证排烟面积的到位,要求在60s内或小于烟气充满储 烟仓的时间内开启完毕自动排烟窗。 | ||

5.2.6 在大空间场所的自然排烟窗设置位置通常较高且区域较 广,为了将烟气层控制在设计清晰高度以上,确保人员安全疏散, 故要求排烟窗应在烟气层未充满储烟仓前及时开启,且根据火灾 烟气的特性对温控释放温度做出要求。烟气充满储烟仓的时间可 参照NFPA92 等标准规范中的相应公式进行计算。 | 5.2.6 在大空间场所的自然排烟窗设置位置通常较高且区域较 广,为了将烟气层控制在设计清晰高度以上,确保人员安全疏散, 故要求排烟窗应在烟气层未充满储烟仓前及时开启,且根据火灾 烟气的特性对温控释放温度做出要求。烟气充满储烟仓的时间可 参照NFPA92 等标准规范中的相应公式进行计算。 | ||

| 第3,662行: | 第3,639行: | ||

=== 6.3 风 管 安 装 === | === 6.3 风 管 安 装 === | ||

6.3.1、6.3.2 这两条规定了金属风管、非金属风管制作和连接的 基本要求。风管、风道是系统的重要组成部分,风管、风道由于结 | 6.3.1、6.3.2 这两条规定了金属风管、非金属风管制作和连接的 基本要求。风管、风道是系统的重要组成部分,风管、风道由于结 构的原因,少量漏风是正常的,也是不可避免的。但是过量的漏风则会影响整个系统功能的实现,因此提高风管、风道的加工和制作 质量是非常重要的。 | ||

当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料 进行隔热,条文规定了材料的种类及厚度的要求,以达到隔热的 效果。 | 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料 进行隔热,条文规定了材料的种类及厚度的要求,以达到隔热的 效果。 | ||

| 第3,735行: | 第3,710行: | ||

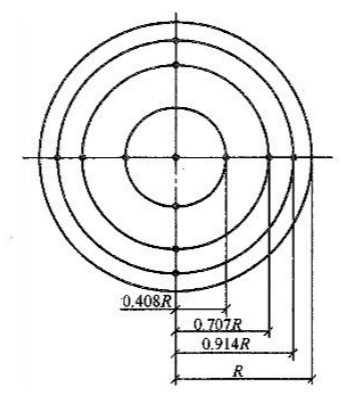

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图17矩形风管测点布置图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图17矩形风管测点布置图.png|400px]] | ||

图17 矩形风管测点布置图 | 图17 矩形风管测点布置图 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图18圆形风管测点布置图.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图18圆形风管测点布置图.png|400px]] | ||

图18 圆形风管测点布置图 | 图18 圆形风管测点布置图 | ||

测点距风管的距离(图18)按式(3)计算: | 测点距风管的距离(图18)按式(3)计算: | ||

(3) | <math>R_n=R\sqrt{\frac{2n-1}{2m}}</math> (3) | ||

式中:R—— 风管的半径(m); | 式中:R—— 风管的半径(m); | ||

R | R<sub>n</sub>—— 从风管中心到第 n 个测点距离(m); | ||

n—— 自风管中心算起测点的顺序号(即圆环顺序号); | n—— 自风管中心算起测点的顺序号(即圆环顺序号); | ||

| 第3,758行: | 第3,733行: | ||

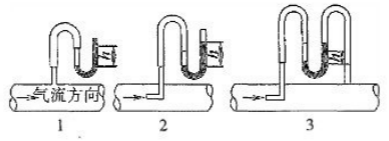

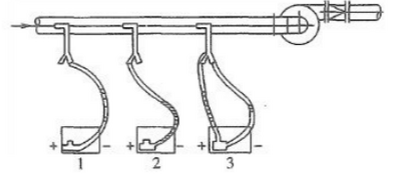

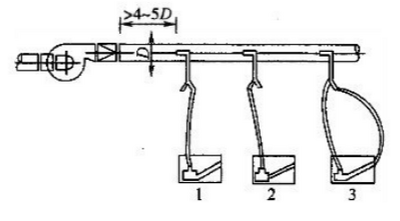

用 U 形管压力计进行测定时,其连接方法如图19所示。用 毕托管与倾斜式微压计测定风压,如图20和图21所示。 | 用 U 形管压力计进行测定时,其连接方法如图19所示。用 毕托管与倾斜式微压计测定风压,如图20和图21所示。 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图19用U形管压力计测定风压.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图19用U形管压力计测定风压.png|400px]] | ||

图19 用U 形管压力计测定风压 | 图19 用U 形管压力计测定风压 | ||

| 第3,764行: | 第3,739行: | ||

1一静压;2一全压;3一动压 | 1一静压;2一全压;3一动压 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图20吸人段毕托管与倾斜式微压计的连接方法.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图20吸人段毕托管与倾斜式微压计的连接方法.png|400px]] | ||

图20 吸人段毕托管与倾斜式微压计的连接方法 | 图20 吸人段毕托管与倾斜式微压计的连接方法 | ||

| 第3,772行: | 第3,747行: | ||

如果使用微压计进行测定时,将毕托管的全压接头和微压计 的“十”(或正压接头)相连,所测数据即为该点的全压值。将毕托 管的静压接头与微压计的“十”(正压接头)相连,所测数据即为该 | 如果使用微压计进行测定时,将毕托管的全压接头和微压计 的“十”(或正压接头)相连,所测数据即为该点的全压值。将毕托 管的静压接头与微压计的“十”(正压接头)相连,所测数据即为该 | ||

[[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图21压出段毕托管与倾斜式微压计的连接方法.png]] | [[文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017_图21压出段毕托管与倾斜式微压计的连接方法.png|400px]] | ||

图21 压出段毕托管与倾斜式微压计的连接方法 | 图21 压出段毕托管与倾斜式微压计的连接方法 | ||

| 第3,783行: | 第3,758行: | ||

<math>\overline{H}=\frac{H_1+H_2+\cdots+H_n}{n}</math> (4) | |||

(4) | |||

式中:H₁,H₂,…,H—— 测定断面各测点的全压或静压值(Pa)。 | 式中:H₁,H₂,…,H—— 测定断面各测点的全压或静压值(Pa)。 | ||

| 第3,792行: | 第3,766行: | ||

当各测点的动压值相差不太大时,其平均动压可按这些测定 值的算术平均值计算,见式(5): | 当各测点的动压值相差不太大时,其平均动压可按这些测定 值的算术平均值计算,见式(5): | ||

(5) | <math>H_\mathrm{d}=\frac{H_{d_1}+H_{d_2}+\cdots+H_{d_n}}{n}</math> (5) | ||

式中:H<sub>d<sub>1</sub></sub>、H<sub>d<sub>2</sub></sub>,…,H<sub>d<sub>n</sub></sub>—— 测定断面上各测点的动压值(Pa); | |||

n——测点总数。 | n——测点总数。 | ||

| 第3,806行: | 第3,780行: | ||

如果已知测定断面的平均动压,平均风速可按式(6)计算: | 如果已知测定断面的平均动压,平均风速可按式(6)计算: | ||

<math>\overline{v}=\sqrt{\frac{2g\overline{H}_{\mathrm{d}}}{\gamma}}</math> (6) | |||

(6) | |||

式中:g—— 重力加速度,g=9.81m/s²; | 式中:g—— 重力加速度,g=9.81m/s²; | ||

γ——空气的重度(N/m³); | |||

H—— 所测断面的平均动压值(Pa)。 | H—— 所测断面的平均动压值(Pa)。 | ||

| 第3,818行: | 第3,790行: | ||

在常温条件下(20℃),通常取γ=1N/m³, 于是可将上式写成 如式(7)形式: | 在常温条件下(20℃),通常取γ=1N/m³, 于是可将上式写成 如式(7)形式: | ||

<math>\overline{v}=4.04\sqrt{\overline{H}_{\mathrm{d}}}</math> (7) | |||

有时为了简化计算,节省时间,快速方便,知道平均动压 pd 后,可由动压风速换算表直接查出平均风速值。动压换算表在有 关的空调设计手册中均有。 | 有时为了简化计算,节省时间,快速方便,知道平均动压 pd 后,可由动压风速换算表直接查出平均风速值。动压换算表在有 关的空调设计手册中均有。 | ||

| 第3,824行: | 第3,796行: | ||

在风速测定(或求出后)便可利用式(8)求出风机的风量: | 在风速测定(或求出后)便可利用式(8)求出风机的风量: | ||

<math>Q=3600F\overline{v}</math> (8) | |||

式中:Q—— 风 量(m³/h); | 式中:Q—— 风 量(m³/h); | ||

| 第3,830行: | 第3,802行: | ||

F——风管断面积(m²); | F——风管断面积(m²); | ||

<math>\overline{v}</math>——所测断面的平均风速(m/s)。 | |||

风机的平均风量可由式(9)确定: | 风机的平均风量可由式(9)确定: | ||

Q=(Q+ | Q=(Q<math>x</math>+Q<math>y</math>)/2 (9) | ||

式中:Q<math>x</math>—— 风机吸人端所测得的风量(m³/h); | |||

Q | Q<math>y</math>—— 风机压出端所测得风量(m³/h)。 | ||

7.2.6 本条规定了在机械加压送风系统调试中测试各相应部位 性能参数应达到设计要求,若各相应部位的余压值出现低于或高 于设计标准要求,均应采取措施做出调整。测试应分上、中、下多 点进行。 | 7.2.6 本条规定了在机械加压送风系统调试中测试各相应部位 性能参数应达到设计要求,若各相应部位的余压值出现低于或高 于设计标准要求,均应采取措施做出调整。测试应分上、中、下多 点进行。 | ||

送风口处的风速测试可采用风速仪( | 送风口处的风速测试可采用风速仪(常用风速仪有叶轮风速仪、热球风速仪、转杯式风速仪等),测试时应按要求将风口截面划 分若干相等接近正方形的小截面,进行多点测量,求其平均风 速值。 | ||

楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间) 余压值的测试宜使用补偿式微压计进行测量,以确保测量值的准 确。测量时,将微压计放置在被测试区域内,微压计的“一”端接橡 皮管,把橡皮管的另一端经门缝(或其他方式)拉出室外与大气相 通,从微压计上读取被测区域内的静压值,即是所保持的余压值。 也可将微压计放置在被测区域外与大气相通,微压计的“十”端接 橡皮管,将橡皮管另一端拉入被测区域进行测量。 | 楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间) 余压值的测试宜使用补偿式微压计进行测量,以确保测量值的准 确。测量时,将微压计放置在被测试区域内,微压计的“一”端接橡 皮管,把橡皮管的另一端经门缝(或其他方式)拉出室外与大气相 通,从微压计上读取被测区域内的静压值,即是所保持的余压值。 也可将微压计放置在被测区域外与大气相通,微压计的“十”端接 橡皮管,将橡皮管另一端拉入被测区域进行测量。 | ||

2025年6月18日 (三) 14:13的最新版本

引用资料

文件:建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017.pdf

标准状态

当前标准:GB51251-2017

发布日期:2017-11-20

实施日期:2018-08-01

1 总 则

1.0.1 为了合理设计建筑防烟、排烟系统,保证施工质量,规范验 收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防 烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。对于有特殊用途或 特殊要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其 规定。

1.0.3 建筑防烟、排烟系统的设计,应结合建筑的特性和火灾烟 气的发展规律等因素,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术 先进、经济合理。

1.0.4 建筑防烟、排烟系统的设备,应选用符合国家现行有关标 准和有关准入制度的产品。

1.0.5 建筑防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理除执行 本标准外,尚应符合国家现行有关标准的要求。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 防烟系统 smoke protection system

通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难 层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟 气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自 然通风系统和机械加压送风系统。

2.1.2 排烟系统 smoke exhaust system

采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾 烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。

2.1.3 直灌式机械加压送风 mechanical pressurization without air shaft

无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风 方式。

2.1.4 自然排烟 natural smoke exhaust

利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将 建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。

2.1.5 自然排烟窗(口) natural smoke vent

具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控 释放等方式开启。

2.1.6 烟羽流 smoke plume

火灾时烟气卷吸周围空气所形成的混合烟气流。烟羽流按火 焰及烟的流动情形,可分为轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、 窗口型烟羽流等。

2.1.7 轴对称型烟羽流 axisymmetric plume

上升过程不与四周墙壁或障碍物接触,并且不受气流干扰的 烟羽流。

2.1.8 阳台溢出型烟羽流 balcony spill plume

从着火房间的门(窗)梁处溢出,并沿着火房间外的阳台或水 平突出物流动,至阳台或水平突出物的边缘向上溢出至相邻高大 空间的烟羽流。

2.1.9 窗口型烟羽流 window plume

从发生通风受限火灾的房间或隔间的门、窗等开口处溢出至 相邻高大空间的烟羽流。

2.1.10 挡烟垂壁 draft curtain

用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火 灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

2.1.11 储烟仓 smoke reservoir

位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积 火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。

2.1.12 清晰高度 clear height 烟层下缘至室内地面的高度。

2.1.13 烟羽流质量流量 mass flow rate of plume

单位时间内烟羽流通过某一高度的水平断面的质量,单位为 kg/s。

2.1.14 排烟防火阀 combination fire and smoke damper

安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排 烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏 烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 一般由阀体、叶 片、执行机构和温感器等部件组成。

2.1.15 排烟阀 smoke damper

安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸人口)处,平时呈关 闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用 的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

2.1.16 排烟口 smoke exhaust inlet 机械排烟系统中烟气的入口。

2.1.17 固定窗 fixed window for fire forcible entry

设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可 开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。

2.1.18 可熔性采光带(窗) fusible daylighting band

采用在120℃~150℃能自行熔化且不产生熔滴的材料制作, 设置在建筑空间上部,用于排出火场中的烟和热的设施。

2.1.19 独立前室 independent anteroom 只与一部疏散楼梯相连的前室。

2.1.20 共用前室 shared anteroom

(居住建筑)剪刀楼梯间的两个楼梯间共用同 一 前室时的 前室。

2.1.21 合用前室 combined anteroom

防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。

2.2 符 号

2.2.1 计算几何参数

A—— 每个疏散门的有效漏风面积;

Ak ——开启门的截面面积;

A0—— 所有进气口总面积;

Am——门的面积;

Af———单个送风阀门的面积;

Ag—— 前室疏散门的总面积;

Al——楼梯间疏散门的总面积;

Av—— 自然排烟窗(口)截面积;

Aw——窗口开口面积;

B—— 风管长边尺寸;

b—— 从开口至阳台边沿的距离;

dm—— 门的把手到门闩的距离;

db—— 排烟系统吸人口最低点之下烟气层厚度;

D——风 管 直 径 ;

H-—— 空间净高;

H'—— 对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度;对于多层空间,取最高疏散楼层的层高;

Hl—— 燃料面至阳台的高度;

Hw—— 窗口开口的高度;

Hq—— 最小清晰高度;

ω—— 火源区域的开口宽度;

W———烟羽流扩散宽度;

Wm—— 单扇门的宽度;

Z—— 燃料面到烟层底部的高度;

Zl—— 火焰极限高度;

Zb——从阳台下缘至烟层底部的高度;

Zw—— 窗口开口的上缘到烟层底部的高度。

2.2.2 计算风量、风速

g—— 重力加速度;

Lhigh—— 高压系统单位面积风管单位时间内的允许漏风量;

Lj——楼梯间的机械加压送风量;

Llow— 低压系统单位面积风管单位时间内的允许漏风量;

Lmid——中压系统单位面积风管单位时间内的允许漏风量;

Ls——前室的机械加压送风量;

L₁—— 门开启时,达到规定风速值所需的送风量;

L₂—— 门开启时,规定风速值下的其他门缝漏风总量;

L₃—— 未开启的常闭送风阀的漏风总量;

Mρ—— 烟羽流质量流量;

v—— 门洞断面风速;

V—— 排烟量;

Vmax——排烟口最大允许排烟量。

2.2.3 计算压力、热量、时间

CMρ——空气的定压比热;

F'—— 门的总推力;

Fdc— 门把手处克服闭门器所需的力;

M—— 闭门器的开启力矩;

ρ0—— 环境温度下的气体密度;

P—— 疏散门的最大允许压力差;

P风管——风管系统工作压力;

△P—— 计算漏风量的平均压力差;

Q—— 热释放速率;

Qc——热释放速率中的对流部分;

t——火灾增长时间;

T—— 烟层的平均绝对温度;

T0—— 环境的绝对温度;

△T——烟层平均温度与环境温度之差。

2.2.4 计算系数

α——火灾增长系数;

αw——窗口型烟羽流的修正系数;

γ—— 排烟位置系数;

C0——进气口流量系数;

Cv—— 自然排烟窗(口)流量系数;

K—— 烟气中对流放热量因子;

n-— 指数。

2.2.5 计算其他符号

N₁—— 设计疏散门开启的楼层数量;

N₂-—-- 漏风疏散门的数量;

N₃—— 漏风阀门的数量。

3 防烟系统设计

3.1 一 般 规 定

3.1.1 建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素, 采用自然通风系统或机械加压送风系统。

3.1.2 建筑高度大于50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度大 于100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前 室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

3.1.3 建筑高度小于或等于50m 的公共建筑、工业建筑和建筑 高度小于或等于100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共 用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电 梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用 机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:

1 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:

1)采用全敞开的阳台或凹廊;

2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两 个外窗面积分别不小于2.0m², 合用前室两个外窗面积 分别不小于3.0m²。

2 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置 在前室的顶部或正对前室人口的墙面时,楼梯间可采用自然通风 系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室人口的 墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。

3 当防烟楼梯间在裙房高度以上部分采用自然通风时,不具 备自然通风条件的裙房的独立前室、共用前室及合用前室应采用 机械加压送风系统,且独立前室、共用前室及合用前室送风口的设置方式应符合本条第2款的规定。

3.1.4 建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自 然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。

3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合 下列规定:

1 建筑高度小于或等于50m 的公共建筑、工业建筑和建筑 高度小于或等于100m 的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一 个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统; 当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加 压送风系统。

2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机 械加压送风系统。

3 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送 风系统应分别独立设置。

3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件 的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑 (室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不 设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m²的 可开启外窗或直通室外的疏散门。

3.1.7 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口, 前室应设置常闭风口;火灾时其联动开启方式应符合本标准第 5.1.3条的规定。

3.1.8 避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择 自然通风系统或机械加压送风系统。

3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风 系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:

1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;

2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。

3.2 自然通风设施

3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高 部位设置面积不小于1.0m²的可开启外窗或开口;当建筑高度大 于10m 时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于 2.0m² 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。

3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开 启外窗或开口的面积不应小于2.0m²,共用前室、合用前室不应小 于3.0m²。

3.2.3 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开 启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每 个朝向的面积不应小于2.0m²。

3.2.4 可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启 的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m 的位置设置手动 开启装置。

3.3 机械加压送风设施

3.3.1 建筑高度大于100m 的建筑,其机械加压送风系统应竖向 分段独立设置,且每段高度不应超过100m。

3.3.2 除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯 间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。

3.3.3 建筑高度小于或等于50m 的建筑,当楼梯间设置加压送 风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应 符合下列规定:

1 建筑高度大于32m 的高层建筑,应采用楼梯间两点部位 送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的1/2;

2 送风量应按计算值或本标准第3.4.2条规定的送风量增 加 2 0 % ;

3 加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。

3.3.4 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分, 其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地 下部分为汽车库或设备用房时,可共用机械加压送风系统,并应符 合下列规定:

1 应按本标准第3.4.5条的规定分别计算地上、地下部分的 加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量;

2 应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的 要求。

3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机, 其设置应符合下列规定:

1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的 措施。

2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。

3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。 当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置, 且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者 边缘最小垂直距离不应小于6.0m; 水平布置时,两者边缘最小水 平距离不应小于20.0m。

4 送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均 匀性的措施。

5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家 标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

6 当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时, 应采取火灾时自动开启阀门的措施。

3.3.6 加压送风口的设置应符合下列规定:

1 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一 个常开式百叶送风口;

2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启 装置;

3 送风口的风速不宜大于7m/s;

4 送风口不宜设置在被门挡住的部位。

3.3.7 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风 道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内 壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属 时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标 准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的规定。

3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难 时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐 火极限不应低于1.00h;

2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不 应低于0.50h; 当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。

3.3.9 机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于 1.00h 的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用 乙级防火门。

3.3.10 采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置 可开启外窗。

3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应 在其顶部设置不小于1m²的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应 在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m²的固定窗。

3.3.12 设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置 可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。 有效面积的计算应符合本标准第4.3.5条的规定。

3.4 机械加压送风系统风量计算

3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。

3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前 室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条~第3.4.8

条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m 时,防烟楼梯 间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~ 表3.4.2-4的值中的较大值确定。

表3.4.2-1 消防电梯前室加压送风的计算风量

| 系统负担高度h(m) | 加压送风量(m³/h) |

|---|---|

| 24<h≤50 | 35400~36900 |

| 50<h≤100 | 37100~40200 |

表3.4.2-2 楼梯间自然通风,独立前室、合用前室加压送风的计算风量

| 系统负担高度h(m) | 加压送风量(m³/h) |

|---|---|

| 24<h≤50 | 42400~44700 |

| 50<h≤100 | 45000~48600 |

表3.4.2-3 前室不送风,封闭楼梯间、防烟楼梯间加压送风的计算风量

| 系统负担高度h(m) | 加压送风量(m³/h) |

|---|---|

| 24<h≤50 | 36100~39200 |

| 50<h≤100 | 39600~45800 |

表3.4.2-4 防烟楼梯间及独立前室、合用前室分别加压送风的计算风量

| 系统负担高度h(m) | 送风部位 | 加压送风量(m³/h) |

|---|---|---|

| 24<h≤50 | 楼梯间 | 25300~27500 |

| 独立前室、合用前室 | 24800~25800 | |

| 50<h≤100 | 楼梯间 | 27800~32200 |

| 独立前室、合用前室 | 26000~28100 |

注:1 表3.4.2-1~表3.4.2-4的风量按开启1个2.0m×1.6m 的双扇门确定。

当采用单扇门时,其风量可乘以系数0.75计算。

2 表中风量按开启着火层及其上下层,共开启三层的风量计算。

3 表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综 合确定。

3.4.3 封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层 (间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m³/h 计算。避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以1.0m/s 门洞断面风速计算。

3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递 增分布,余压值应符合下列规定:

1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~ 30Pa;

2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;

3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。

3.4.5 楼梯间或前室的机械加压送风量应按下列公式计算:

Lj=L₁+L₂ (3.4.5-1)

Ls=L₁+L₃ (3.4.5-2)

式中:Lj——楼梯间的机械加压送风量;

Ls——前 室的机械加压送风量;

L₁—— 门开启时,达到规定风速值所需的送风量(m³/s);

L₂—— 门开启时,规定风速值下,其他门缝漏风总量(m³/s);

L₃——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m³/s)。

3.4.6 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:

L₁=AkνN₁ (3.4.6)

式中:A——— 层内开启门的截面面积(m²), 对于住宅楼梯前室, 可按一个门的面积取值;

ν——门洞断面风速(m/s); 当楼梯间和独立前室、共用前 室、合用前室均机械加压送风时,通向楼梯间和独立 前室、共用前室、合用前室疏散门的门洞断面风速均 不应小于0 . 7m/s; 当楼梯间机械加压送风、只有一 个开启门的独立前室不送风时,通向楼梯间疏散门 的门洞断面风速不应小于1.0m/s; 当消防电梯前室 机械加压送风时,通向消防电梯前室门的门洞断面 风速不应小于1 . 0m/s; 当独立前室、共用前室或合用前室机械加压送风而楼梯间采用可开启外窗的自 然通风系统时,通向独立前室、共用前室或合用前室 疏散门的门洞风速不应小于0.6(A₁/Ag+1)(m/s);A₁ 为楼梯间疏散门的总面积(m²);Ag为前室疏散门 的总面积(m²)。

N₁——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风 口,当地上楼梯间为24m 以下时,设计2层内的疏散 门开启,取 N₁=2; 当地上楼梯间为24m 及以上时, 设计3层内的疏散门开启,取N₁=3; 当为地下楼梯 间时,设计1层内的疏散门开启,取 N₁=1。 前室: 采用常闭风口,计算风量时取N₁=3。

3.4.7 门开启时,规定风速值下的其他门漏风总量应按下式计算:

[math]\displaystyle{ L_{2}=0.827\times A\times\Delta P^{\frac{1}{n}}\times1.25\times N_{2} }[/math] (3.4.7)

式中:A—— 每个疏散门的有效漏风面积(m²); 疏散门的门缝宽度取0.002m~0.004m。

△P——计算漏风量的平均压力差(Pa); 当开启门洞处风速为0.7m/s 时,取△P=6.0Pa; 当开启门洞处风速为1.0m/s 时,取△P=12.0Pa; 当开启门洞处风速为1.2m/s 时,取△P=17.0Pa。

n ——指数(一般取n=2);

1.25——不严密处附加系数;

N₂—— 漏风疏散门的数量,楼梯间采用常开风口,取N₂= 加压楼梯间的总门数一N₁ 楼层数上的总门数。

3.4.8 未开启的常闭送风阀的漏风总量应按下式计算:

L₃=0.083×AfN₃ (3.4.8)

式中:0.083——阀门单位面积的漏风量[m³/(s·m²)];

Af—— 单个送风阀门的面积(m²);

N₃—— 漏风阀门的数量:前室采用常闭风口取N₃= 楼层 数 - 3 。

3.4.9 疏散门的最大允许压力差应按下列公式计算:

[math]\displaystyle{ P=2(F^{\prime}-F_{dc})(W_{m}-d_{m})/(W_{m}\times A_{m}) }[/math](3.4.9-1)

[math]\displaystyle{ F_{\mathrm{dc}}=M/(W_{\mathrm{m}}-d_{\mathrm{m}}) }[/math](3.4.9-2)

式中:

P—— 疏散门的最大允许压力差(Pa);

F'—— 门的总推力(N), 一般取110N;

Fdc—— 门把手处克服闭门器所需的力(N);

Wm——单扇门的宽度(m);

Am——门的面积(m²);

dm—— 门的把手到门闩的距离(m);

M——闭门器的开启力矩(N·m)。

4 排烟系统设计

4.1 一 般 规 定

4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等 因素,优先采用自然排烟系统。

4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

4.1.3 建筑的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所的排烟系统 的设计应符合下列规定:

1 中庭应设置排烟设施。

2 周围场所应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的规定设置排烟设施。

3 回廊排烟设施的设置应符合下列规定:

1)当周围场所各房间均设置排烟设施时,回廊可不设,但商 店建筑的回廊应设置排烟设施;

2)当周围场所任一房间未设置排烟设施时,回廊应设置排 烟设施。

4 当中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火 卷帘时,中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁。

5 中庭及其周围场所和回廊的排烟设计计算应符合本标准 第4.6.5条的规定。

6 中庭及其周围场所和回廊应根据建筑构造及本标准第

4.6节规定,选择设置自然排烟系统或机械排烟系统。

4.1.4 下列地上建筑或部位,当设置机械排烟系统时,尚应按本 标准第4.4.14条~第4.4.16条的要求在外墙或屋顶设置固定窗:

1 任一层建筑面积大于2500m²的丙类厂房(仓库);

2 任一层建筑面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑 ;

3 总建筑面积大于1000m²的歌舞、娱乐、放映、游艺场所;

4 商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于 60m 的走道;

5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。

注:当符合本标准第4.4.17条规定的场所时,可采用可熔性采光带(窗)替代作固 定 窗 。

4.2 防 烟 分 区

4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔 墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。

4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2 条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或 开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

4.2.3 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的 开口部应设置挡烟垂壁等设施 。

4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最 大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系 统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

表4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积

及其长边最大允许长度

| 空间净高H(m) | 最大允许面积(m²) | 长边最大允许长度(m) |

|---|---|---|

| H≤3.0 | 500 | 24 |

| 3.0<H≤6.0 | 1000 | 36 |

| H>6.0 | 2000 | 60m;具有自然对流条件时,不应大于75m |

注:1 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m 时,其防烟分区的长边长度 不应大于60m。

2 当空间净高大于9m 时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。

3 汽车库防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范《汽车库、修车库、 停车场设计防火规范》GB50067 的相关规定。

4.3 自然排烟设施

4.3.1 采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。

4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标 准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自 然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。 当工业建筑采用自 然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍; 当公共建筑空间净高大于或等于6m, 且具有自然对流条件时,其 水平距离不应大于37.5m。

4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符 合下列规定:

1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但 走道、室内空间净高不大于3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置 在室内净高度的1/2以上;

2 自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出;

3 当房间面积不大于200m²时,自然排烟窗(口)的开启方向 可不限 ;

4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;

5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水 平距离不应小于2.0m。

4.3.4 厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定:

1 当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边 均匀设置 ;

2 当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应在屋面均匀设置且宜 采用自动控制方式开启;当屋面斜度小于或等于12°时,每200m² 的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12° 时,每400m²的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)。

4.3.5 除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定:

1 当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计 算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平 投影面积计算。

2 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积 计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖 向投影面积计算。

3 当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算。

4 当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。

5 当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推 距离乘积计算,且不应大于窗面积。

6 当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推 距离乘积计算,且不应大于窗面积。

4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于 直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m 的 手动开启装置。净空高度大于9m 的中庭、建筑面积大于2000m² 的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置 和自动开启设施。

4.3.7 除洁净厂房外,设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于 2500m²的制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建筑, 除自然排烟所需排烟窗(口)外,尚宜在屋面上增设可熔性采光带 (窗),其面积应符合下列规定:

1 未设置自动喷水灭火系统的,或采用钢结构屋顶,或采用 预应力钢筋混凝土屋面板的建筑,不应小于楼地面面积的10%;

2 其他建筑不应小于楼地面面积的5%。

注:可熔性采光带(窗)的有效面积应按其实际面积计算。

4.4 机械排烟设施

4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。

4.4.2 建筑高度超过50m 的公共建筑和建筑高度超过100m 的 住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应 超过50m, 住宅建筑每段高度不应超过100m。

4.4.3 排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置;当确有困难 时可以合用,但应符合排烟系统的要求,且当排烟口打开时,每个 排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制 阀门不应超过10个。

4.4.4 排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上, 并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距 离应符合本标准第3.3.5条第3款的规定。

4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5 条第5款的规定,且风机两侧应有600mm 以上的空间。对于排烟 系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的 合用机房应符合下列规定:

1 机房内应设置自动喷水灭火系统;

2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;

3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续 30min 保证其结构完整性。

4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min 的要求,排烟风 机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应 能停止运转。

4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排 烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金 属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时, 管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min 保证其结构完整性。

2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道 的耐火极限不应低于0.50h。

3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低 于0.50h; 当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限 不应小于1.00h。

4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的 排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车 库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。

4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料 进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm 的距离。

4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

3 排烟风机入口处;

4 穿越防火分区处。

4.4.11 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h 的 隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门。

4.4.12 排烟口的设置应按本标准第4.6.3条经计算确定,且防烟 分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本 标准第4.4.13条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:

1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。

2 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m 的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙 时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。

3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于 50m²时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按 本标准第4.6.3条第3款计算。

4 火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀

或排烟口,应在现场设置手动开启装置。

5 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口 与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。

6 每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许 排烟量应按本标准第4.6.14条的规定计算确定。

7 排烟口的风速不宜大于10m/s。

4.4.13 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时, 应符合下列规定:

1 吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物;

2 封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大 于1.5m/s;

3 非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且 孔洞应均匀布置。

4.4.14 按本标准第4.1.4条规定需要设置固定窗时,固定窗的 布置应符合下列规定:

1 非顶层区域的固定窗应布置在每层的外墙上;

2 顶层区域的固定窗应布置在屋顶或顶层的外墙上,但未设 置自动喷水灭火系统的以及采用钢结构屋顶或预应力钢筋混凝土 屋面板的建筑应布置在屋顶。

4.4.15 固定窗的设置和有效面积应符合下列规定:

1 设置在顶层区域的固定窗,其总面积不应小于楼地面面积的2%。

2 设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗,单个固定窗的 面积不应小于1m², 且间距不宜大于20m, 其下沿距室内地面的高 度不宜小于层高的1/2。供消防救援人员进入的窗口面积不计入 固定窗面积,但可组合布置。

3 设置在中庭区域的固定窗,其总面积不应小于中庭楼地面 面积的5%。

4 固定玻璃窗应按可破拆的玻璃面积计算,带有温控功能的 可开启设施应按开启时的水平投影面积计算。

4.4.16 固定窗宜按每个防烟分区在屋顶或建筑外墙上均匀布置 且不应跨越防火分区。

4.4.17 除洁净厂房外,设置机械排烟系统的任一层建筑面积大 于2000m²的制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建 筑,可采用可熔性采光带(窗)替代固定窗,其面积应符合下列规定:

1 未设置自动喷水灭火系统的或采用钢结构屋顶或预应力 钢筋混凝土屋面板的建筑,不应小于楼地面面积的10%;

2 其他建筑不应小于楼地面面积的5%;

注:可熔性采光带(窗)的有效面积应按其实际面积计算。

4.5 补 风 系 统

4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置 排烟系统的场所应设置补风系统。

4.5.2 补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟 量的50%。

4.5.3 补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然 进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。风 机应设置在专用机房内。

4.5.4 补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补 风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口 应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。

4.5.5 补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。

4.5.6 机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口 的风速不宜大于5m/s;自然补风口的风速不宜大于3m/s。

4.5.7 补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火 分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h。

4.6 排烟系统设计计算

4.6.1 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。

4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高 的20%,且不应小于500mm; 当采用机械排烟方式时,不应小于空 间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高 度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标 准第4.6.9条的规定计算确定。

4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下 列 规 定 :

1 建筑空间净高小于或等于6m 的场所,其排烟量应按不小 于60m³/(h·m²) 计算,且取值不小于15000m³/h, 或设置有效面 积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

2 公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m 的场所,其每个 防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6 条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数 值,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表4.6.3 及自然排烟窗(口)处风速计算。

表4.6.3 公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m 场所的

计算排烟量及自然排烟侧窗(口)部风速

| 空间净高 (m) | 办公室、学校 (×10⁴m³/h) | 商店、展览厅 (×10⁴m³/h) | 厂房、其他公共建 筑(×10⁴m³/h) | 仓库 (×10⁴m³/h) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋 | |

| 6.0 | 12.2 | 5.2 | 17.6 | 7.8 | 15.0 | 7.0 | 30.1 | 9.3 |

| 7.0 | 13.9 | 6.3 | 19.6 | 9.1 | 16.8 | 8.2 | 32.8 | 10.8 |

| 8.0 | 15.8 | 7.4 | 21.8 | 10.6 | 18.9 | 9.6 | 35.4 | 12.4 |

| 9.0 | 17.8 | 8.7 | 24.2 | 12.2 | 21.1 | 11.1 | 38.5 | 14.2 |

| 自然排烟侧窗 (口)部风速 (m/s) | 0.94 | 0.64 | 1.06 | 0.78 | 1.01 | 0.74 | 1.26 | 0.84 |

注:1 建筑空间净高大于9.0m 的,按9.0m 取值;建筑空间净高位于表中两个高 度之间的,按线性插值法取值;表中建筑空间净高为6m 处的各排烟量值为 线性插值法的计算基准值。

2 当采用自然排烟方式时,储烟仓厚度应大于房间净高的20%;自然排烟窗 (口)面积=计算排烟量/自然排烟窗(口)处风速;当采用顶开窗排烟时,其 自然排烟窗(口)的风速可按侧窗口部风速的1.4倍计。

3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量 不应小于13000m³/h, 或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m² 的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长 度的2/3。

4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道 或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·m²) 计算且不小于 13000m³/h, 或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自 然排烟窗(口)。

4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量 的计算应符合下列规定:

1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于 6m 的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于 建筑空间净高为6m 及以下的场所,应按同一防火分区中任意两 个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。

2 当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统 中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统 排烟量。

4.6.5 中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:

1 中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统 的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值 计算,且不应小于107000m³/h; 中庭采用自然排烟系统时,应按上 述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s 计算有效开窗 面积。

2 当中庭周围场所不需设置排烟系统,仅在回廊设置排烟系 统时,回廊的排烟量不应小于本标准第4.6,3条第3款的规定,中 庭的排烟量不应小于40000m³/h; 中庭采用自然排烟系统时,应按 上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.4m/s 计算有效开 窗面积。

4.6.6 除本标准第4.6.3条、第4.6.5条规定的场所外,其他场

所的排烟量或自然排烟窗(口)面积应按照烟羽流类型,根据火灾 热释放速率、清晰高度、烟羽流质量流量及烟羽流温度等参数计算 确定。

4.6.7 各类场所的火灾热释放速率可按本标准第4.6.10条的规 定计算且不应小于表4.6.7规定的值。设置自动喷水灭火系统 (简称喷淋)的场所,其室内净高大于8m 时,应按无喷淋场所 对待。

表4.6.7 火灾达到稳态时的热释放速率

| 建 筑 类 别 | 喷淋设置情况 | 热释放速率Q(MW) |

|---|---|---|

| 办公室、教室、客房、走道 | 无喷淋 | 6.0 |

| 有喷淋 | 1.5 | |

| 商店、展览厅 | 无喷淋 | 10.0 |

| 有喷淋 | 3.0 | |

| 其他公共场所 | 无喷淋 | 8.0 |

| 有喷淋 | 2.5 | |

| 汽车库 | 无喷淋 | 3.0 |

| 有喷淋 | 1.5 | |

| 厂房 | 无喷淋 | 8.0 |

| 有喷淋 | 2.5 | |

| 仓库 | 无喷淋 | 20.0 |

| 有喷淋 | 4.0 |

4.6.8 当储烟仓的烟层与周围空气温差小于15℃时,应通过降 低排烟口的位置等措施重新调整排烟设计。

4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m 的区域,其最小清晰高度 不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:

Hq=1.6+0.1·H' (4.6.9)

式中:Hq—— 最小清晰高度(m);

H'——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m); 对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。

4.6.10 火灾热释放速率应按下式计算:

Q=α·t² (4.6.10)

式中:Q—— 热释放速率(kW);

t——火灾增长时间(s);

α —火灾增长系数(按表4.6. 10取值)(kW/s²)。

表4.6.10 火灾增长系数

| 火灾类别 | 典型的可燃材料 | 火灾增长系数(kW/s²) |

|---|---|---|

| 慢速火 | 硬木家具 | 0.00278 |

| 中速火 | 棉质、聚酯垫子 | 0.011 |

| 快速火 | 装满的邮件袋、木制货架托盘、泡沫塑料 | 0.044 |

| 超快速火 | 池火、快速燃烧的装饰家具、轻质窗帘 | 0.178 |

4.6.11 烟羽流质量流量计算宜符合下列规定:

1 轴对称型烟羽流:

当 Z>Z₁ 时 ,[math]\displaystyle{ M_{_\rho}=0.071Q_{_c}^{\frac{1}{3}}Z^{\frac{5}{3}}+0.0018Q_{_c} }[/math] (4.6.11-1)

当 Z≤Z₁ 时 , [math]\displaystyle{ M_{_\rho}=0.032Q_{_\epsilon}^{\frac{3}{5}}Z }[/math] (4.6.11-2)

[math]\displaystyle{ Z_1=0.166Q_e^{\frac{2}{5}} }[/math](4.6.11-3)

式中:Qc—— 热释放速率的对流部分,一般取值为Q=0.7Q(kW);

Z—— 燃料面到烟层底部的高度(m) (取值应大于或等于最 小清晰高度与燃料面高度之差);

Z₁—— 火焰极限高度(m);

Mρ—— 烟羽流质量流量(kg/s)。

2 阳台溢出型烟羽流:

[math]\displaystyle{ M_{_\rho}=0.36(QW^2)^{\frac{1}{3}}(Z_{_b}+0.25H_1) }[/math](4.6.11-4)

W=ω+b (4.6.11-5)

式中:H₁—— 燃料面至阳台的高度(m);

Zb-——从阳台下缘至烟层底部的高度(m);

W——烟羽流扩散宽度(m);

ω——火源区域的开口宽度(m);

b- 从开口至阳台边沿的距离(m),b≠0;

3 窗口型烟羽流:

[math]\displaystyle{ M_{_\rho}=0.68(A_{_w}H_{_w}^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{3}}(Z_{_w}+\alpha_{_w})^{\frac{5}{3}}+1.59A_{_w}H_{_w}^{\frac{1}{2}} }[/math] (4.6.11-6)

[math]\displaystyle{ \alpha_\mathrm{w}=2.4A_\mathrm{w}^{\frac{2}{5}}H_\mathrm{w}^{\frac{1}{5}}-2.1H_\mathrm{w} }[/math] (4.6.11-7)

式中:Aw-— 窗口开口的面积(m²);

Hw—— 窗口开口的高度(m);

Zw——窗口开口的顶部到烟层底部的高度(m);

αw——窗口型烟羽流的修正系数(m)。

4.6.12 烟层平均温度与环境温度的差应按下式计算或按本标准 附 录A 中表A 选取:

[math]\displaystyle{ \Delta T=KQ_c/M_{\rho}C_{\rho} }[/math](4.6.12)

式中:△T———烟层平均温度与环境温度的差(K);

[math]\displaystyle{ C_{\rho} }[/math]—— 空气的定压比热,一般取Cp=1.01[kJ/(kg·K)];

K-——烟气中对流放热量因子。当采用机械排烟时,取 K=1.0; 当采用自然排烟时,取K=0.5。

4.6.13 每个防烟分区排烟量应按下列公式计算或按本标准附录 A 查表选取:

[math]\displaystyle{ V=M_{\mathrm{p}}T/\rho_{0}T_{0} }[/math] (4.6.13-1)

[math]\displaystyle{ T=T_{0}+\Delta T }[/math] (4.6.13-2)

式中:V—— 排烟量(m³/s);

[math]\displaystyle{ \rho_{0} }[/math]—-环境温度下的气体密度(kg/m³), 通 常 T₀=293.15K,[math]\displaystyle{ \rho_{0} }[/math]=1.2(kg/m³);

T₀—— 环境的绝对温度(K);

T——烟层的平均绝对温度(K)。

4.6.14 机械排烟系统中,单个排烟口的最大允许排烟量Vmax宜

按下式计算,或按本标准附录 B 选取。

[math]\displaystyle{ V_{\max}=4.16\cdot\gamma\cdot d_{\mathrm{b}}^{\frac{5}{2}}\left(\frac{T-T_{0}}{T_{0}}\right)^{\frac{1}{2}} }[/math] (4.6.14)

式中:

Vmax——排烟口最大允许排烟量(m³/s);

γ—- 排烟位置系数;当风口中心点到最近墙体的距离≥2倍的排烟口当量直径时:γ取1.0;当风口中心点到 最近墙体的距离<2倍的排烟口当量直径时:γ取 0.5;当吸入口位于墙体上时,γ取0.5。

db—— 排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度(m);

T--— 烟层的平均绝对温度(K);

T₀—— 环境的绝对温度(K)。

4.6.15 采用自然排烟方式所需自然排烟窗(口)截面积宜按下式 计算:

[math]\displaystyle{ A_{\mathrm{v}}C_{\mathrm{v}}=\frac{M_{\mathrm{p}}}{\rho_{0}}\left[\frac{T^{2}+(A_{\mathrm{v}}C_{\mathrm{v}}/A_{0}C_{0})^{2}TT_{0}}{2gd_{\mathrm{b}}\Delta TT_{\circ}}\right]^{\frac{1}{2}} }[/math] (4.6.15)

式 中 :Av—— 自然排烟窗(口)截面积(m²);

A₀—— 所有进气口总面积(m²);

Cv—— 自然排烟窗(口)流量系数(通常选定在0.5~0.7之 间);

C₀——进气口流量系数(通常约为0.6);

g—— 重力加速度(m/s²)。

注:公式中A,C、在计算时应采用试算法。

5 系 统 控 制

5.1 防 烟 系 统

5.1.1 机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控 制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定。

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:

1 现场手动启动;

2 通过火灾自动报警系统自动启动;

3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动 启动。

5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s 内联动开启常闭加 压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:

1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用 前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。

5.1.4 机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

5.1.5 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭 状态。

5.2 排 烟 系 统

5.2.1 机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应 符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的 有 关规定。

5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

1 现场手动启动;

2 火灾自动报警系统自动启动;

3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自 动启动;

5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风 机和补风机。

5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动 报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其 开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统 应在15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风 机和补风设施,并应在30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调 系统。

5.2.4 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应 仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀 或排烟口应呈关闭状态。

5.2.5 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场 手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s 内联动 相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启 到位。

5.2.6 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放 装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时, 自动排烟窗应在60s 内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。 带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃ 且小于100℃。

5.2.7 消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门 等设施启闭状态。

6 系 统 施 工

6.1 一 般 规 定

6.1.1 防烟、排烟系统的分部、分项工程划分可按本标准附录 C 表 C 执行。

6.1.2 防烟、排烟系统施工前应具备下列条件:

1 经批准的施工图、设计说明书等设计文件应齐全;

2 设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底;

3 系统主要材料、部件、设备的品种、型号规格符合设计要 求,并能保证正常施工;

4 施工现场及施工中的给水、供电、供气等条件满足连续施 工作业要求;

5 系统所需的预埋件、预留孔洞等施工前期条件符合设计 要求。

6.1.3 防烟、排烟系统的施工现场应进行质量管理,并应按本标 准附录D 表D-1的要求进行检查记录。

6.1.4 防烟、排烟系统应按下列规定进行施工过程质量控制:

1 施工前,应对设备、材料及配件进行现场检查,检验合格后 经监理工程师签证方可安装使用;

2 施工应按批准的施工图、设计说明书及其设计变更通知单 等文件的要求进行;

3 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成 后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序;

4 相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程 师签证后方可进入下道工序;

5 施工过程质量检查内容、数量、方法应符合本标准相关规定 ;

6 施工过程质量检查应由监理工程师组织施工单位人员完成;

7 系统安装完成后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试;

8 系统调试完成后,施工单位应向建设单位提交质量控制资 料和各类施工过程质量检查记录。

6.1.5 防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风 机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。

6.1.6 防烟、排烟系统施工过程质量检查记录应由施工单位质量 检查员按本标准附录D 填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论。

6.1.7 防烟、排烟系统工程质量控制资料应按本标准附录E 的 要求填写。

6.2 进 场 检 验

6.2.1 风管应符合下列规定:

1 风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和现行国 家标准的规定。当采用金属风管且设计无要求时,钢板或镀锌钢 板的厚度应符合本标准表6.2.1的规定。

表6.2.1 钢板风管板材厚度

| 风管直径D或长边尺寸B (mm) | 送风系统(mm) | 排烟系统 (mm) | |

|---|---|---|---|

| 圆形风管 | 矩形风管 | ||

| D(B)≤320 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |

| 320<D(B)≤450 | 0.60 | 0.60 | 0.75 |

| 450<D(B)≤630 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |

| 630<D(B)≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |

| 1000<D(B)≤1500 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |

| 1500<D(B)≤2000 | 1.20 | 1.20 | 1,50 |

| 2000<D(B)≤4000 | 按设计 | 1.20 | 按设计 |

注:1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。

2 不适用于防火隔墙的预埋管。

检查数量:按风管、材料加工批的数量抽查10%,且不得少于 5 件 。

检查方法:尺量检查、直观检查,查验风管、材料质量合格证明 文件、性能检验报告。

2 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫 料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合 设计要求和国家现行标准的规定。

检查数量:按风管、材料加工批的数量抽查10%,且不应少于 5 件 。

检查方法:尺量检查、直观检查与点燃试验,查验材料质量合 格证明文件。

6.2.2 防烟、排烟系统中各类阀(口)应符合下列规定:

1 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消 防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启 灵活、关闭可靠严密。

检查数量:按种类、批抽查10%,且不得少于2个。

检查方法:测试、直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符 合国家市场准入要求的文件。

2 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应 可靠,在最大工作压力下工作正常。

检查数量:按批抽查10%,且不得少于1件。

检查方法:测试、直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符 合国家市场准入要求的文件。

3 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查与点燃试验,查验产品的质量合格证明文 件、符合国家市场准入要求的文件。

6.2.3 风机应符合产品标准和有关消防产品标准的规定,其型 号、规格、数量应符合设计要求,出口方向应正确。

检查数量:全数检查。

检查方法:核对、直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符 合国家市场准入要求的文件。

6.2.4 活动挡烟垂壁及其电动驱动装置和控制装置应符合有关 消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,动作 可靠。

检查数量:按批抽查10%,且不得少于1件。

检查方法:测试,直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符 合国家市场准人要求的文件。

6.2.5 自动排烟窗的驱动装置和控制装置应符合设计要求,动作 可靠。

检查数量:抽查10%,且不得少于1件。

检查方法:测试,直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符 合国家市场准入要求的文件。

6.2.6 防烟、排烟系统工程进场检验记录应按本标准附录 D 表 D-2 填 写 。

6.3 风 管 安 装

6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:

1 风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格应按本标准 表6.3.1选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm, 矩形风管法兰 四角处应设有螺孔;

表6.3.1 风管法兰及螺栓规格

| 风管直径D或风管长边尺寸B(mm) | 法兰材料规格(mm) | 螺栓规格 |

|---|---|---|

| D(B)≤630 | 25×3 | M6 |

| 630<D(B)≤1500 | 30×3 | M8 |

| 1500<D(B)≤2500 | 40×4 | |

| 2500<D(B)≤4000 | 50×5 | M10 |

2 板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护 层的钢板外,板厚大于1.5mm 的可采用焊接;

3 风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他 方法密封,密封面宜设在风管的正压侧;

4 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表

6.3. 1的规定执行;

5 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm 的不燃绝热 材料,绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标 准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定 执行。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:尺量检查、直观检查。

6.3.2 非金属风管的制作和连接应符合下列规定:

1 非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计 和现行国家产品标准的规定;

2 法兰的规格应分别符合本标准表6.3.2的规定,其螺栓孔 的间距不得大于120mm; 矩形风管法兰的四角处应设有螺孔;

表6.3.2 无机玻璃钢风管法兰规格

| 风管边长B(mm) | 材料规格(宽×厚)(mm) | 连接螺栓 |

|---|---|---|

| B≤400 | 30×4 | M8 |

| 400<B≤1000 | 40×6 | |

| 1000<B≤2000 | 50×8 | M10 |

3 采用套管连接时,套管厚度不得小于风管板材的厚度;

4 无机玻璃钢风管的玻璃布必须无碱或中碱,层数应符合现 行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的 规 定,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:尺量检查、直观检查。

6.3.3 风管应按系统类别进行强度和严密性检验,其强度和严密 性应符合设计要求或下列规定:

1 风管强度应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ/ T141 的规定。

2 金属矩形风管的允许漏风量应符合下列规定:

低压系统风管: [math]\displaystyle{ L_{\mathrm{low}}\leqslant0.1056P_{\text{风管}}^{0.65} }[/math](6.3.3-1)

中压系统风管: [math]\displaystyle{ L_{\mathrm{mid}}\leqslant0.0352P_{\text{风管}}^{0.65} }[/math](6.3.3-2)

高压系统风管: [math]\displaystyle{ L_{\mathrm{high}}\leqslant0.0117P_{\text{风管}}^{0.65} }[/math](6.3.3-3)

式中:Low,Lmid,Lhigh——系统风管在相应工作压力下,单位面积风 管单位时间内的允许漏风量[m³/(h ·m²)];

P风管——指风管系统的工作压力(Pa)。

3 风管系统类别应按本标准表6.3.3划分。

表6 .3 .3 风管系统类别划分

| 系统类别 | 系统工作压力P风管(Pa) |

|---|---|

| 低压系统 | P风管≤500 |

| 中压系统 | 500<P风管≤1500 |

| 高压系统 | P风管>1500 |

4 金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩 形风管规定值的50%;

5 排烟风管应按中压系统风管的规定。

检查数量:按风管系统类别和材质分别抽查,不应少于3件 及15m²。

检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告或进行测试。 系统的强度和漏风量测试方法按现行行业标准《通风管道技术规 程》JGJ/T 141的有关规定执行。

6.3.4 风管的安装应符合下列规定:

1 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现

场风管的安装不得缩小接口的有效截面。

2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm, 不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板 法兰风管应采用螺栓连接。

3 风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程 施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

4. 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔 性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。

5 风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流 顺畅。

6 当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙应采用 水泥砂浆等不燃材料严密填塞。

7 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保 持不小于150mm 的距离。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:核对材料,尺量检查、直观检查。

6.3.5 风管(道)系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检 验,检验应以主、干管道为主,漏风量应符合设计与本标准第6.3.3 条的规定。

检查数量:按系统不小于30%检查,且不应少于1个系统。

检查方法:系统的严密性检验测试按现行国家标准《通风与空 调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

6.4 部 件 安 装

6.4.1 排烟防火阀的安装应符合下列规定:

1 型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求;

2 阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀 距墙端面不应大于200mm;

3 手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密;

4 应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀 门安装处应有明显标识。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:尺量检查、直观检查及动作检查。

6.4.2 送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要 求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活;排烟口距可燃物 或可燃构件的距离不应小于1.5m。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:尺量检查、直观检查。

6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装 在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m 之间便于操作的位置,预埋 套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:尺量检查、直观检查及操作检查。

6.4.4 挡烟垂壁的安装应符合下列规定:

1 型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求;

2 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于 60mm, 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各 块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm;

3 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m 之间便于操作、明显可见处。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对,尺量检查、动作检查。

6.4.5 排烟窗的安装应符合下列规定:

1 型号、规格和安装位置应符合设计要求;

2 安装应牢固、可靠,符合有关门窗施工验收规范要求,并应 开启、关闭灵活;

3 手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1 . 3m~1.5m 之间,并应便于操作、明显可见;

4 自动排烟窗驱动装置的安装应符合设计和产品技术文件 要求,并应灵活、可靠。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对,操作检查、动作检查。

6.5 风 机 安 装

6.5.1 风机的型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确,排 烟风机的出口与加压送风机的进口之间的距离应符合本标准第 3.3.5条的规定。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对、直观检查。

6.5.2 风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对、直观检查。

6.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置; 若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使 用橡胶减振装置。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对、直观检查。

6.5.4 吊装风机的支、吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和 外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对、直观检查。

6.5.5 风机驱动装置的外露部位应装设防护罩;直通大气的进、 出风口应装设防护网或采取其他安全设施,并应设防雨措施。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对、直观检查。

7 系 统 调 试

7.1 一 般 规 定

7.1.1 系统调试应在系统施工完成及与工程有关的火灾自动报 警系统及联动控制设备调试合格后进行。

7.1.2 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其 精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关 计量法规及检定规程的规定。

7.1.3 系统调试应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位与 建设单位参与和配合。

7.1.4 系统调试前,施工单位应编制调试方案,报送专业监理工 程师审核批准;调试结束后,必须提供完整的调试资料和报告。

7.1.5 系统调试应包括设备单机调试和系统联动调试,并按本标 准附录D 表 D-4 填写调试记录。

7.2 单 机 调 试

7.2.1 排烟防火阀的调试方法及要求应符合下列规定,并应按附 录D 中表D-4 填写记录:

1 进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应 严密;

2 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区内排烟管 道上的其他阀门应联动关闭;

3 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室;

4 阀门关闭后应能联动相应的风机停止。 调试数量:全数调试。

7.2.2 常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试方法及要求应符合下列规定:

1 进行手动开启、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,远距离 控制机构的脱扣钢丝连接不应松弛、脱落;

2 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区的常闭送 风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启;

3 阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室;

4 阀门开启后应能联动相应的风机启动。 调试数量:全数调试。

7.2.3 活动挡烟垂壁的调试方法及要求应符合下列规定:

1 手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应 灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度应符合设计要求;

2 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂 壁应在60s 以内联动下降到设计高度;

3 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防 控制室。

调试数量:全数调试。

7.2.4 自动排烟窗的调试方法及要求应符合下列规定:

1 手动操作排烟窗开关进行开启、关闭试验,排烟窗动作应 灵敏、可靠;

2 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟窗 应能联动开启;完全开启时间应符合本标准第5.2.6条的规定;

3 与消防控制室联动的排烟窗完全开启后,状态信号应反馈 到消防控制室。

调试数量:全数调试。

7.2.5 送风机、排烟风机调试方法及要求应符合下列规定:

1 手动开启风机,风机应正常运转2.0h,叶轮旋转方向应正 确、运转平稳、无异常振动与声响;

2 应核对风机的铭牌值,并应测定风机的风量、风压、电流和 电压,其结果应与设计相符;

3 应能在消防控制室手动控制风机的启动、停止,风机的启 动、停止状态信号应能反馈到消防控制室;

4 当风机进、出风管上安装单向风阀或电动风阀时,风阀的 开启与关闭应与风机的启动、停止同步。

调试数量:全数调试。

7.2.6 机械加压送风系统风速及余压的调试方法及要求应符合 下列规定:

1 应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼 层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,调试送 风系统使上述楼层的楼梯间、前室及封闭避难层(间)的风压值及 疏散门的门洞断面风速值与设计值的偏差不大于10%;

2 对楼梯间和前室的调试应单独分别进行,且互不影响;

3 调试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,设计疏散门 开启的楼层数量应符合本标准第3.4.6条的规定。

调试数量:全数调试。

7.2.7 机械排烟系统风速和风量的调试方法及要求应符合下列 规定:

1 应根据设计模式,开启排烟风机和相应的排烟阀或排烟 口,调试排烟系统使排烟阀或排烟口处的风速值及排烟量值达到 设计要求;

2 开启排烟系统的同时,还应开启补风机和相应的补风口, 调试补风系统使补风口处的风速值及补风量值达到设计要求;

3 应测试每个风口风速,核算每个风口的风量及其防烟分区 总风量。

调试数量:全数调试。

7.3 联 动 调 试

7.3.1 机械加压送风系统的联动调试方法及要求应符合下列 规定:

1 当任何一个常闭送风口开启时,相应的送风机均应能联动 启动 ;

2 与火灾自动报警系统联动调试时,当火灾自动报警探测器 发出火警信号后,应在15s 内启动与设计要求一致的送风口、送风 机,且其联动启动方式应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设 计规范》GB 50116的规定,其状态信号应反馈到消防控制室。

调试数量:全数调试。

7.3.2 机械排烟系统的联动调试方法及要求应符合下列规定:

1 当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时,排烟风机均应能 联动启动。

2 应与火灾自动报警系统联动调试。当火灾自动报警系统 发出火警信号后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟 口、排烟风机;启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和标准 要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室。

3 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应 启动。

4 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警系统发 出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合本 标准第5.2.3条的规定。

调试数量:全数调试。

7.3.3 自动排烟窗的联动调试方法及要求应符合下列规定:

1 自动排烟窗应在火灾自动报警系统发出火警信号后联动 开启到符合要求的位置;

2 动作状态信号应反馈到消防控制室。

调试数量:全数调试。

7.3.4 活动挡烟垂壁的联动调试方法及要求应符合下列规定:

1 活动挡烟垂壁应在火灾报警后联动下降到设计高度;

2 动作状态信号应反馈到消防控制室。

调试数量:全数调试。

8 系 统 验 收

8.1 一 般 规 定

8.1.1 系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

8.1.2 工程验收工作应由建设单位负责,并应组织设计、施工、监 理等单位共同进行。

8.1.3 系统验收时应按本标准附录 F 填写防烟、排烟系统及隐 蔽工程验收记录表。

8.1.4 工程竣工验收时,施工单位应提供下列资料:

1 竣工验收申请报告;

2 施工图、设计说明书、设计变更通知书和设计审核意见书、 竣工图;

3 工程质量事故处理报告;

4 防烟、排烟系统施工过程质量检查记录;

5 防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录。

8.2 工 程 验 收

8.2.1 防烟、排烟系统观感质量的综合验收方法及要求应符合下 列规定:

1 风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管 与风机的连接应无明显缺陷。

2 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部 件应能正常动作。

3 各类调节装置安装应正确牢固、调节灵活,操作方便。

4 风管、部件及管道的支、吊架形式、位置及间距应符合 要求。

5 风机的安装应正确牢固。

检查数量:各系统按30%抽查。

8.2.2 防烟、排烟系统设备手动功能的验收方法及要求应符合下 列规定:

1 送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应 在消防控制室显示;

2 送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门 关闭严密,动作信号应在消防控制室显示;

3 活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动 作信号应在消防控制室显示。

检查数量:各系统按30%抽查。

8.2.3 防烟、排烟系统设备应按设计联动启动,其功能验收方法 及要求应符合下列规定:

1 送风口的开启和送风机的启动应符合本标准第5.1.2条、 第5 . 1 . 3条的规定;

2 排烟阀或排烟口的开启和排烟风机的启动应符合本标准 第5.2.2条、第5.2.3条和第5.2.4条的规定;

3 活动挡烟垂壁开启到位的时间应符合本标准第5 .2 .5条 的规定;

4 自动排烟窗开启完毕的时间应符合本标准第5 .2 .6条的 规定;

5 补风机的启动应符合本标准第5.2.2条的规定;

6 各部件、设备动作状态信号应在消防控制室显示。 检查数量:全数检查。

8.2.4 自然通风及自然排烟设施验收,下列项目应达到设计和标 准要求:

1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室及消防电梯前室可开启外 窗的布置方式和面积;

2 避难层(间)可开启外窗或百叶窗的布置方式和面积;

3 设置自然排烟场所的可开启外窗、排烟窗、可熔性采光带

(窗)的布置方式和面积。

检查数量:各系统按30%检查。

8.2.5 机械防烟系统的验收方法及要求应符合下列规定:

1 选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层 模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,测试前室 及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值,应分别 符合本标准第3.4.4条和第3.4.6条的规定,且偏差不大于设计 值的10%;

2 对楼梯间和前室的测试应单独分别进行,且互不影响;

3 测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启 三个楼层的疏散门。

检查数量:全数检查。

8.2.6 机械排烟系统的性能验收方法及要求应符合下列规定:

1 开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口 处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值 的10%;

2 设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符 合设计要求且偏差不大于设计值的10%。

检查数量:各系统全数检查。

8.2.7 系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:

1 系统的设备、部件型号规格与设计不符,无出厂质量合格 证明文件及符合国家市场准人制度规定的文件,系统验收不符合 本标准第8.2.2条~第8.2.6条任一款功能及主要性能参数要求 的,定为 A 类不合格;

2 不符合本标准第8.1.4条任一款要求的定为B 类不合格;

3 不符合本标准第8.2.1条任一款要求的定为C 类不合格;

4 系统验收合格判定应为:A=0 且 B≤2,B+C≤6 为合格, 否则为不合格。

9 维 护 管 理

9.0.1 建筑防烟、排烟系统应制定维护保养管理制度及操作规 程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理记录应按本标准附 录G 填写。

9.0.2 维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作 维护规程。

9.0.3 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进 行一次功能检测启动试验及供电线路检查,检查方法应符合本标 准第7.2.3条~第7.2.5条的规定。

9.0.4 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或 排烟口进行自动和手动启动试验一次,检查方法应符合本标准第 7.2.1条、第7.2.2条的规定。

9.0.5 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检 测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求,检查方法应符合本 标准第7.3节和第8.2.5条~第8.2.7条的规定。

9.0.6 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10% 的备用件,且不少于10只。

9.0.7 当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管 质量检查,检查面积应不少于风管面积的30%;风管表面应光洁、 无明显泛霜、结露和分层现象。

附录A 不同火灾规模下的机械排烟量

表A 不同火灾规模下的机械排烟量

| Q=1MW | Q=1.5MW | Q=2.5MW | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) | M。 (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) | M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) |

| 4 | 175 | 5.32 | 4 | 263 | 6.32 | 6 | 292 | 9.98 |

| 6 | 117 | 6.98 | 6 | 175 | 7.99 | 10 | 175 | 13.31 |

| 8 | 88 | 8.66 | 10 | 105 | 11.32 | 15 | 117 | 17.49 |

| 10 | 70 | 10.31 | 15 | 70 | 15.48 | 20 | 88 | 21.68 |

| 12 | 58 | 11.96 | 20 | 53 | 19.68 | 25 | 70 | 25.80 |

| 15 | 47 | 14.51 | 25 | 42 | 24.53 | 30 | 58 | 29.94 |

| 20 | 35 | 18.64 | 30 | 35 | 27.96 | 35 | 50 | 34.16 |

| 25 | 28 | 22.80 | 35 | 30 | 32.16 | 40 | 44 | 38.32 |

| 30 | 23 | 26.90 | 40 | 26 | 36.28 | 50 | 35 | 46.60 |

| 35 | 20 | 31.15 | 50 | 21 | 44.65 | 60 | 29 | 54.96 |

| 40 | 18 | 35.32 | 60 | 18 | 53.10 | 75 | 23 | 67.43 |

| 50 | 14 | 43.60 | 75 | 14 | 65.48 | 100 | 18 | 88.50 |

| 60 | 12 | 52.00 | 100 | 10.5 | 86.00 | 120 | 15 | 105.10 |

| Q=3MW | Q=4MW | Q=5MW | ||||||

| M。 (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) | M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) | M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) |

| 8 | 263 | 12.64 | 8 | 350 | 14.64 | 9 | 525 | 21.50 |

| 10 | 210 | 14.30 | 10 | 280 | 16.30 | 12 | 417 | 24.00 |

| 15 | 140 | 18.45 | 15 | 187 | 20.48 | 15 | 333 | 26.00 |

| 20 | 105 | 22.64 | 20 | 140 | 24.64 | 18 | 278 | 29.00 |

续表A

| Q=3MW | Q=4MW | Q=5MW | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) | M。 (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) | M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) |

| 25 | 84 | 26.80 | 25 | 112 | 28.80 | 24 | 208 | 34.00 |

| 30 | 70 | 30.96 | 30 | 93 | 32.94 | 30 | 167 | 39.00 |

| 35 | 60 | 35.14 | 35 | 80 | 37.14 | 36 | 139 | 43.00 |

| 40 | 53 | 39.32 | 40 | 70 | 41.28 | 50 | 100 | 55.00 |

| 50 | 42 | 49.05 | 50 | 56 | 49.65 | 65 | 77 | 67.00 |

| 60 | 35 | 55.92 | 60 | 47 | 58.02 | 80 | 63 | 79.00 |

| 75 | 28 | 68.48 | 75 | 37 | 70.35 | 95 | 53 | 91.50 |

| 100 | 21 | 89.30 | 100 | 28 | 91.30 | 110 | 45 | 103.50 |

| 120 | 18 | 106.20 | 120 | 23 | 107.88 | 130 | 38 | 120.00 |

| 140 | 15 | 122.60 | 140 | 20 | 124.60 | 150 | 33 | 136.00 |

| Q=6MW | Q=8MW | Q=20MW | ||||||

| M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) | M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) | M (kg/s) | △T (K) | V (m³/s) |

| 10 | 420 | 20.28 | 15 | 373 | 28.41 | 20 | 700 | 56.48 |

| 15 | 280 | 24.45 | 20 | 280 | 32.59 | 30 | 467 | 64.85 |

| 20 | 210 | 28.62 | 25 | 224 | 36.76 | 40 | 350 | 73.15 |

| 25 | 168 | 32.18 | 30 | 187 | 40.96 | 50 | 280 | 81.48 |

| 30 | 140 | 38.96 | 35 | 160 | 45.09 | 60 | 233 | 89.76 |

| 35 | 120 | 41.13 | 40 | 140 | 49.26 | 75 | 187 | 102.40 |

| 40 | 105 | 45.28 | 50 | 112 | 57.79 | 100 | 140 | 123.20 |

| 50 | 84 | 53.60 | 60 | 93 | 65.87 | 120 | 117 | 139.90 |

| 60 | 70 | 61.92 | 75 | 74 | 78.28 | 140 | 100 | 156.50 |

| 75 | 56 | 74.48 | 100 | 56 | 90.73 | — | — | — |

| 100 | 42 | 98.10 | 120 | 46 | 115.70 | — | — | — |

| 120 | 35 | 111.80 | 140 | 40 | 132.60 | — | — | — |

| 140 | 30 | 126.70 | — | — | — | — | — | — |

附录B 排烟口最大允许排烟量

表B 排烟口最大允许排烟量(×10⁴m³/h)

| 热释 速率 (MW) | 房间净高 (m) 烟层 厚度(m) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5 | 0.5 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | — | — | — | — |

| 0.7 | — | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | — | — | |

| 1.0 | — | 1.38 | 1.24 | 1.12 | 1.02 | 0.93 | 0.80 | 0.70 | 1.63 | 0.56 | |

| 1.5 | — | 3.81 | 3.41 | 3.07 | 2.80 | 2.37 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | ||

| 2.5 | 0.5 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — |

| 0.7 | — | 0.59 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | i0.32 | — | — | |

| 1.0 | — | 1.53 | 1.37 | 1.25 | 1.15 | 1.06 | 0.92 | 0.81 | 0.73 | 0.66 | |

| 1.5 | — | — | 4.22 | 3.78 | 3.45 | 3.17 | 2.72 | 2.38 | 2.11 | 1.9 | |

| 3 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | — | — | — | — |

| 0.7 | — | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | — | — | |

| 1.0 | — | 1.59 | 1.42 | 1.30 | 1.20 | 1.11 | 0.97 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | |

| 1.5 | — | — | 4.38 | 3.92 | 3.58 | 3.31 | 2.85 | 2.50 | 2.23 | 2.01 | |

| 4 | 0.5 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | — | — | — | — |

| 0.7 | — | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.37 | — | — | |

| 1.0 | — | 1.68 | 1.51 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 1.04 | 0.92 | 0.83 | 0.76 | |

| 1.5 | — | — | 4.64 | 4.15 | 3.79 | 3.51 | 3.05 | 2.69 | 2.4 | 2.18 |

续表 B

| 热释 速率 (MW) | 房间净高 (m) 烟层 厚度(m) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6 | 0.5 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | — | — | — | — |

| 0.7 | — | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | — | — | |

| 1.0 | — | 1.83 | 1.63 | 1.49 | 1.38 | 1.29 | 1.14 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | |

| 1.5 | — | — | 5.03 | 4.50 | 4.11 | 3.80 | 3.35 | 2.98 | 2.69 | 2.44 | |

| 8 | 0.5 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — |

| 0.7 | — | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | — | — | |

| 1.0 | — | 1.93 | 1.73 | 1.58 | 1.46 | 1.37 | 1.22 | 1.10 | 1.00 | 0.92 | |

| 1.5 | — | — | 5.33 | 4.77 | 4.35 | 4.03 | 3.55 | 3.19 | 2.89 | 2.64 | |

| 10 | 0.5 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | — | — | — | — |

| 0.7 | — | 0.77 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | — | — | |

| 1.0 | — | 2.02 | 1.81 | 1.65 | 1.53 | 1.43 | 1.28 | 1.16 | 1.06 | 0.97 | |

| 1.5 | — | — | 5.57 | 4.98 | 4.55 | 4.21 | 3.71 | 3.36 | 3.05 | 2.79 | |

| 20 | 0.5 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | — | — | — | — |

| 0.7 | — | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | — | — | |

| 1.0 | — | 2.32 | 2.08 | 1.90 | 1.76 | 1.64 | 1.47 | 1.34 | 1.24 | 1.15 | |

| 1.5 | — | — | 6.40 | 5.72 | 5.23 | 4.84 | 4.27 | 3.86 | 3.55 | 3.30 |

注:1 本表仅适用于排烟口设置于建筑空间顶部,且排烟口中心点至最近墙体的 距离大于或等于2倍排烟口当量直径的情形。当小于2倍或排烟口设于侧 墙时,应按表中的最大允许排烟量减半。

2 本表仅列出了部分火灾热释放速率、部分空间净高、部分设计烟层厚度条 件下,排烟口的最大允许排烟量。

3 对于不符合上述两条所述情形的工况,应按实际情况按本标准第4.6.14 条的规定进行计算。

附录C 防烟、排烟系统分部、分项工程划分

表C 防烟、排烟系统分部、分项工程划分表

| 分部工程 | 序号 | 子分部 | 分项工程 |

|---|---|---|---|

| 防烟、排烟 系统 | 1 | 风管(制作)、安装 | 风管的制作、安装及检测、试验 |

| 2 | 部件安装 | 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟 口、挡烟垂壁、排烟窗的安装 | |

| 3 | 风机安装 | 防烟、排烟及补风风机的安装 | |

| 4 | 系统调试 | 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟 口、挡烟垂壁、排烟窗、防烟、排烟风机 的单项调试及联动调试 |

附录D 施工过程质量检查记录

表D-1 施工现场质量管理检查记录

表 D-2 防烟、排烟系统工程进场检验检查记录

注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。

表D-3 防烟、排烟系统分项工程施工过程检查记录

注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。

表D-4 防烟、排烟系统调试检查记录

注:施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。

附录E 防烟、排烟系统工程质量 控制资料检查记录

表E 防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录

附录F 防烟、排烟工程验收记录

表F-1 防烟、排烟系统工程验收记录

注:分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工 程师和设计单位项目负责人等进行。

表F-2 防烟、排烟系统隐蔽工程验收记录

附录G 防烟、排烟系统维护管理工作检查项目

表G 防烟、排烟系统维护管理工作检查项目

| 部位 | 工作内容 | 周期 |

|---|---|---|

| 风管(道)及风口等部件 | 目测巡检完好状况,有无异物变形 | 每周 |

| 室外进风口、排烟口 | 巡检进风口、出风口是否通畅 | 每周 |

| 系统电源 | 巡查电源状态、电压 | 每周 |

| 防烟、排烟风机 | 手动或自动启动试运转,检查有无锈蚀、螺丝松动 | 每季度 |

| 挡烟垂壁 | 手动或自动启动、复位试验,有无升降障碍 | 每季度 |

| 排烟窗 | 手动或自动启动、复位试验,有无开关障碍 | 每季度 |

| 供电线路 | 检查供电线路有无老化,双回路自动切换电源功能等 | 每季度 |

| 排烟防火阀 | 手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠 | 半年 |

| 送风阀或送风口 | 手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠 | 半年 |

| 排烟阀或排烟口 | 手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠 | 半年 |

| 系统联动试验 | 检验系统的联动功能及主要技术性能参数 | 一年 |

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不 同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合 …… 的规定"或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑设计防火规范》GB 50016

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 《通风管道技术规程》JGJ/T 141

条文说明

编 制 说 明

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017,经住房城乡 建设部2017年11月20日以第1741号公告批准发布。

建筑防烟、排烟设计是建筑防火安全设计的重要组成部分。 国内外的多次火灾表明,火灾中产生的烟气,其遮光性、毒性和高 温的影响是造成火灾人员伤亡的最主要因素。为确保人员的安全 疏散、消防扑救的顺利进行,组织合理的烟气控制方式,建立有效 的烟气控制设施是十分必要的。此前,我国国家标准《高层民用建 筑设计防火规范》GB 50045—95 和《建筑设计防火规范》GB 50016—2006对建筑防烟排烟系统技术提出了一定的要求,但尚 无建筑防排烟系统的专项技术标准。

根据建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制定、修订 计划(第一批)>的通知》(建标〔2006〕77号)要求,经公安部消防局 批准,制定国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》。

《建筑防烟排烟系统技术标准》的制订参考了国内外相关技术 标准,采用了防烟排烟技术的实验成果,并广泛听取了设计、生产、 科研等单位及公安消防部门的意见。本标准条文也与其他现行国 家标准相协调。

本标准共有条文182条,强制性条文19条。本标准共分九 章,主要内容为:

1. 概括制定本标准的目的、意义,本标准适用的范围,以及说 明本标准是根据保护对象的功能和火灾烟气流动特点进行建筑防 烟排烟设计。

2. 对防烟、排烟系统和设施、烟羽流类型的分类,以及设计所 需要的计算用符号等进行了定义。

3. 对不同类型的建筑如何进行防烟系统设计做出规定,包括 自然通风方式和机械加压送风方式的选择、设施设置以及风量计 算等,并为常见类型的建筑提供了方便选取使用的送风量设计数 据表。

4. 对不同类型的建筑如何进行排烟系统设计做出规定,包括 自然通风的方式和机械排烟方式的选择、排烟和补风系统的设施 设置以及排烟量计算等,并为常见类型的建筑提供了方便选取使 用的排烟量设计数据表。

5. 对防烟排烟系统的风机、挡烟垂壁等设施与报警系统的联 动控制进行规定。

6. 对防烟排烟系统的进场检验和构件安装做出了规定。

7. 对防烟排烟系统的单机调试和联动调试等做出了规定。

8. 对防烟排烟系统的验收材料和验收方法做出了规定。

9. 对防烟排烟系统的维护管理工作做出了规定。

在本标准附录中给出了计算所需的不同火灾规模下的排烟量 表,提供了质量管理和工程验收所需的表格。

为便于设计、施工、验收和监督等部门的有关人员在使用本标 准时能正确理解和执行条文规定,本标准按章、节、条顺序编制了 条文说明,对条文规定的目的、依据及执行中需要注意的有关事项 进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是, 本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为 理解和把握标准规定的参考。

目 次

1 总 则 ([71)](#bookmark118)

2 术 语 和 符 号 ([73)](#bookmark119)

2.1 术语 ([73)](#bookmark120)

3 防 烟 系 统 设 计 ([74)](#bookmark121)

3.1 一般规定 ([74)](#bookmark122)

3.2 自然通风设施 ([76)](#bookmark123)

3.3 机械加压送风设施 ([77)](#bookmark117)

3.4 机械加压送风系统风量计算 ([80)](#bookmark124)

4 排 烟 系 统 设 计 ([88)](#bookmark125)

4.1 一般规定 ([88)](#bookmark126)

4.2 防烟分区 ([89)](#bookmark127)

4.3 自然排烟设施 ([91)](#bookmark128)

4.4 机械排烟设施 ([94)](#bookmark129)

4.5 补风系统 ([99)](#bookmark130)

4.6 排烟系统设计计算 ( [100)](#bookmark131)

5 系 统 控 制 ( [112)](#bookmark132)

5.1 防烟系统 ( [112)](#bookmark133)

5.2 排烟系统 ( [112)](#bookmark134)

6 系 统 施 工 ( [115)](#bookmark135)

6.1 一般规定 ( [115)](#bookmark136)

6.2 进场检验 ( [115)](#bookmark137)

6.3 风管安装 ( [115)](#bookmark138)

6.4 部件安装 ( [116)](#bookmark139)

6.5 风机安装 ( [117)](#bookmark140)

7 系统调试 ( [118)](#bookmark141)

7.1 一般规定 ( [118)](#bookmark142)

7.2 单机调试 ( [118)](#bookmark143)

7.3 联动调试 ( [124)](#bookmark144)

8 系统验收 ( [125)](#bookmark145)

8.1 一般规定 ( [125)](#bookmark146)

8.2 工程验收 ( [125)](#bookmark147)

9 维护管理 ( [126)](#bookmark148)

1 总 则

1.0.1 本条是制定本标准的意义和目的。建筑物中存在着较多 的可燃物,这些可燃物在燃烧过程中,会产生大量的热和有毒烟 气,同时要消耗大量的氧气。烟气中含有的一氧化碳、二氧化碳、 氟化氢、氯化氢等多种有毒有害成分,对人体伤害极大,致死率高; 高温缺氧也会对人体造成很大危害;烟气有遮光作用,使能见度下 降,这对疏散和救援活动造成很大的障碍。因此为了及时排除烟 气,保障建筑内人员的安全疏散和消防救援的展开,合理设置防 烟、排烟系统,并规范系统的施工、调试、验收及维护保养,制定本 标准是十分必要的。

1.0.2 本条规定了适用本标准的建筑类型和范围。新建、扩建和 改建的工业建筑和民用建筑,当设置防烟排烟系统时,均要求按本 标准的规定进行设计、施工、验收及维护管理。对于部分有特殊用 途或特殊要求的工业建筑和民用建筑, 一些特殊性的措施和要求 可按国家相关专业标准执行,但本标准中的通用性条文仍可参照 执行。

1.0.3 本条规定了执行本标准应遵循的基本原则。

火灾烟气发展规律与火灾规模,建筑的高度、结构、是否设置 自动灭火系统等密切相关,所以在设计防烟、排烟系统时应综合考 虑各因素的相互关联和影响,以达到安全可靠的设计目的。“安全 可靠”是以安全为本,要求必须保证达到预期的目的;“技术先进” 是要求设计合理有效,理论科学,应用可靠;"经济合理"则是要求 在安全可靠、技术先进的前提下,力求经济上的合理性。

1.0.4 防烟、排烟系统组件的质量是保证系统有效性的重要因 素,因此要求设计中选用符合国家现行有关标准及市场准人制度

的产品。防烟、排烟系统中,部分组件属于消防产品,按照现行消 防法规的有关规定,消防产品必须符合国家标准;没有国家标准 的,必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品,由 具有法定资质的认证机构,按照国家标准或行业标准进行认证方 可使用。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,应按 照国务院产品质量监督部门会同公安部门制定的办法经技术鉴定 符合要求方可使用。

1.0.5 本标准主要对防烟、排烟系统的设计、施工、验收和维护管 理提出具体的要求。除执行本标准外,还应符合相关现行国家标 准,如《建筑设计防火规范》GB 50016、《通风与空调工程施工质量 验收规范》GB 50243等。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 防烟系统中的封闭楼梯间是指在楼梯间入口处设置门,以 防止火灾的烟和热气进人的楼梯间。防烟楼梯间是指在楼梯间入 口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室),且通向前室 和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进人楼梯间的 构造形式。

2.1.18 可熔性采光带(窗)是一种新型透光材料,这种材料具有 在火灾高温下能自行熔化且不产生熔滴的特性。安装在厂房、仓 库屋顶的可熔性采光带(窗)能在火灾时及时熔化形成开口,以起 到及时排烟排热的作用,从而防止建筑结构因高热受损并为救援 人员提供一个较为安全的火灾扑救环境。本标准将可熔性采光带 (窗)的作为火场排热设施使用时的熔化温度限定为120℃~ 150℃主要基于两方面考虑: 一是火灾时采光带能及早熔化形成开 口,及时有效的排出火场中的大量烟和热;二是避免采光带在非火 灾情况下因日照高温而熔化。

3 防烟系统设计

3.1 一 般 规 定

3.1.2 当建筑物发生火灾时,疏散楼梯间是建筑物内部人员疏散 的通道,同时,前室、合用前室是消防队员进行火灾扑救的起始场 所。因此在火灾时首要的就是控制烟气进入上述安全区域。对于 高度较高的建筑,其自然通风效果受建筑本身的密闭性以及自然 环境中风向、风压的影响较大,难以保证防烟效果,所以需要采用 机械加压来保证防烟效果。本条是强制性条文,必须严格执行。

3.1.3 对于建筑高度小于或等于50m 的公共建筑、工业建筑和 建筑高度小于或等于100m 的住宅建筑,由于这些建筑受风压作 用影响较小,且一般不设火灾自动报警系统,利用建筑本身的采光 通风也可基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用,因此建 议防烟楼梯间、前室均采用自然通风方式的防烟系统,简便易行。 当楼梯间、前室不能采用自然通风方式时,其设计应根据各自的通 风条件,选用标准给出的相应的机械加压送风方式。考虑到安全 性,共用前室与消防电梯前室合用时宜采用机械加压送风方式的 防烟系统。

1 当采用全敞开的凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室、合用 前室,或者防烟楼梯间前室、合用前室具有两个不同朝向的可开启 外窗且可开启窗面积符合本标准第3.2.2条的规定时,可以认为 前室、合用前室自然通风性能优良,能及时排出从走道漏入前室、 合用前室的烟气并可防止烟气进入防烟楼梯间,因此可以仅在前 室设置防烟设施,楼梯间不设。

2 在一些建筑中,楼梯间设有满足自然通风的可开启外窗, 但其前室无外窗,要使烟气不进入防烟楼梯间,就必须对前室增设

机械加压送风系统,并且对送风口的位置提出严格要求。将前室 的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻 隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形 成正面阻挡烟气侵人前室的效果。当前室的加压送风口的设置不 符合上述规定时,其楼梯间就必须设置机械加压送风系统。

3 在建筑高度小于或等于50m 的公共建筑、工业建筑和建 筑高度小于或等于100m 的住宅建筑中,在建筑布置时,可能会出 现裙房高度以上部分利用可开启外窗进行自然通风,裙房高度范 围内不具备自然通风条件的布局,为了保证防烟楼梯间下部的安 全并且不影响其上部,对该高层建筑中不具备自然通风条件的前 室、共用前室及合用前室,规定设置局部正压送风系统。其送风口 的设置方式也应按照本标准第3.1.3条第2款的要求,设置在前 室的顶部或将送风口设在正对前室入口的墙面上。

3.1.5 本条对防烟楼梯间及其前室如何设置机械加压送风系统 做出规定。根据气体流动规律,防烟楼梯间及前室之间必须形成 压力梯度才能有效地阻止烟气,如将两者的机械加压送风系统合 设一个管道甚至一个系统,很难保证压力差的形成,所以一般情况 下在楼梯间、前室分别加压送风。当前室为独立前室时,因其漏风 泄压较少,可以采用仅在楼梯间送风,而前室不送风的方式,也能 保证防烟楼梯间及其前室(楼梯间一前室一走道)形成压力梯度。 当采用共用前室或合用前室时,机械加压送风的楼梯间溢出的空 气会通过共用前室或合用前室的其他开口或缝隙而流失,无法保 证共用前室或合用前室和走道之间压力梯度,不能有效地防止烟 气的侵入,此时楼梯间、共用前室或合用前室应分别独立设置机械 加压送风的防烟设施。

对于剪刀楼梯无论是公共建筑还是住宅建筑,为了保证两部 楼梯的加压送风系统不至于在火灾发生时同时失效,其两部楼梯 间和前室、合用前室的机械加压送风系统(风机、风道、风口)应分 别独立设置,两部楼梯间也要独立设置风机和风道、风口。

本条第2、3款是强制性条文,必须严格执行。

3.1.6 封闭楼梯间也是火灾时人员疏散的通道,当楼梯间没有设 置可开启外窗时或开窗面积达不到标准规定的面积时,进入楼梯 间的烟气就无法有效排除,影响人员疏散,这时就应在楼梯间设置 机械加压送风进行防烟。

对于设在地下的封闭楼梯间,当其服务的地下室层数仅为 1层且最底层地坪与室外地坪高差小于10m 时,为体现经济合理 的建设要求,只要在其首层设置了直接开向室外的门或设有不小 于1.2m²的可开启外窗即可。

3.1.9 避难走道多用作解决大型建筑中疏散距离过长,或难以按 照标准要求设置直通室外的安全出口等问题。疏散时人员只要进 入避难走道,就视作进入相对安全的区域。为了严防烟气侵袭避 难走道,需要在前室和避难走道分别设置机械加压送风系统。对 于疏散距离在30m 以内的避难走道,由于疏散距离较短,可仅在 前室设置机械加压送风系统。

3.2 自然通风设施

3.2.1 一旦有烟气进入楼梯间如不能及时排出,将会给上部人员 疏散和消防扑救进攻带来很大的危险。根据烟气流动规律在顶层 楼梯间设置一定面积的可开启外窗可防止烟气的积聚,以保证楼 梯间有较好的疏散和救援条件。本条为强制性条文,必须严格 执 行 。

3.2.2 因为可开启窗的自然通风方式如没有一定的面积保证,难 以达到排烟效果。本条沿袭了国家消防技术规范对前室可开启外 窗面积的技术要求,在多年的工程实践中也被证明有较强的可实 施的条件。本条为强制性条文,必须严格执行。

3.2.3 发生火灾时,避难层(间)是楼内人员尤其是行动不便者暂 时避难、等待救援的安全场所,必须有较好的安全条件。为了保证 排烟效果和满足避难人员的新风需求,应同时满足开窗面积和空气对流的要求。本条为强制性条文,必须严格执行。

3.3 机械加压送风设施