民用建筑电气设计标准GB51348-2019:修订间差异

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

||

| 第10行: | 第10行: | ||

==1 总 则== | ==1 总 则== | ||

1.0.1 为在民用建筑电气设计中贯彻执行国家的技术经济政策, 做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方 便,制定本标准。 | 1.0.1 为在民用建筑电气设计中贯彻执行国家的技术经济政策, 做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方 便,制定本标准。 | ||

1.0.2 | 1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的单体及群体民用建筑的电气设计,不适用于燃气加压站、汽车加油站的电气设计。 | ||

1.0.3 | 1.0.3 民用建筑电气设计应体现以人为本,对电磁污染、声污染及光污染采取综合治理,达到环境保护相关标准的要求,确保人居环境安全。 | ||

1.0.4 | 1.0.4 民用建筑电气设计的系统配置水平,应与工程的功能要求和使用性质相适应。 | ||

1.0.5 民用建筑电气设计应采用成熟、有效的节能措施,合理 采用分布式能源,降低能源消耗,促进绿色建筑的发展。 | 1.0.5 民用建筑电气设计应采用成熟、有效的节能措施,合理 采用分布式能源,降低能源消耗,促进绿色建筑的发展。 | ||

1.0.6 | 1.0.6 民用建筑电气设计应选择符合国家现行标准的产品,亦可采用国际先进标准且满足工程需求的产品。严禁使用已被国家淘汰的产品。 | ||

1.0.7 | 1.0.7 民用建筑电气设计应采用经实践证明行之有效的新技术,提高经济效益、社会效益。 | ||

1.0.8 民用建筑电气设计除应符合本标准外,尚应符合国家现 行有关标准的规定。 | 1.0.8 民用建筑电气设计除应符合本标准外,尚应符合国家现 行有关标准的规定。 | ||

| 第35行: | 第35行: | ||

当正常电源断电时,用来维持电气装置或照明系统所需的 电 源 。 | 当正常电源断电时,用来维持电气装置或照明系统所需的 电 源 。 | ||

2.1.2 应急电源 emergency power supply(EPS) 用作应急供电系统组成部分的电源。 | 2.1.2 应急电源 emergency power supply(EPS) | ||

用作应急供电系统组成部分的电源。 | |||

2.1.3 不间断电源 uninterruptible power supply(UPS) | 2.1.3 不间断电源 uninterruptible power supply(UPS) | ||

| 第49行: | 第51行: | ||

在布线系统、电气装置或用电设备的总接地端子与接地极或 接地网之间,提供导电通路或部分导电通路的导体。 | 在布线系统、电气装置或用电设备的总接地端子与接地极或 接地网之间,提供导电通路或部分导电通路的导体。 | ||

2.1.6 保护接地导体 (PE) protective earthing conductor | 2.1.6 保护接地导体 (PE) protective earthing conductor | ||

用于保护接地的导体。 | |||

2.1.8 中性导体 (N) neutral conductor 与中性点连接并用于配电的导体。 | 2.1.7 保护联结导体 protective bonding conductor | ||

用于保护等电位联结的导体。 | |||

2.1.8 中性导体 (N) neutral conductor | |||

与中性点连接并用于配电的导体。 | |||

2.1.9 保护接地中性导体 (PEN) | 2.1.9 保护接地中性导体 (PEN) | ||

| 第63行: | 第71行: | ||

与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。 | 与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。 | ||

2.1.11 总接地端子 main earthing terminal 总接地母线 main earthing busbar | 2.1.11 总接地端子 main earthing terminal | ||

总接地母线 main earthing busbar | |||

电气装置接地配置的一部分,并能用于与多个接地用的导体 实行电气连接的端子或总母线。 | 电气装置接地配置的一部分,并能用于与多个接地用的导体 实行电气连接的端子或总母线。 | ||

| 第83行: | 第93行: | ||

在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统。 | 在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统。 | ||

2.1.16 外露可导电部分 exposed-conductive-part 用电设备上能触及的可导电部分。 | 2.1.16 外露可导电部分 exposed-conductive-part | ||

用电设备上能触及的可导电部分。 | |||

2.1.17 外界可导电部分 extraneous-conductive-part | 2.1.17 外界可导电部分 extraneous-conductive-part | ||

| 第101行: | 第113行: | ||

为了电气线路或用电设备正常工作,对电气线路或用电设备 的供电进行通、断或转换的电器。 | 为了电气线路或用电设备正常工作,对电气线路或用电设备 的供电进行通、断或转换的电器。 | ||

2.1.21 接地故障 earth fault;ground fault 带电导体和大地之间意外出现导电通路。 | 2.1.21 接地故障 earth fault;ground fault | ||

带电导体和大地之间意外出现导电通路。 | |||

2.1.22 接地配置 earthing arrangement;grounding arrange- ment | 2.1.22 接地配置 earthing arrangement;grounding arrange- ment | ||

| 第111行: | 第125行: | ||

2.1.23 接地极 earth electrode;ground electrode | 2.1.23 接地极 earth electrode;ground electrode | ||

埋入土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部分 。 | |||

2.1.24 接地网 earth-electrode network;ground-electrode network | |||

接地配置的组成部分,仅包括接地极及其相互连接部分。 | |||

2.1.25 等电位联结 equipotential bonding | 2.1.25 等电位联结 equipotential bonding | ||

| 第121行: | 第137行: | ||

2.1.26 防雷装置 lightning protection devic | 2.1.26 防雷装置 lightning protection devic | ||

接闪器、引下线、接地网、电涌保护器及其他连接导体的总和 。 | |||

2.1.27 雷电波侵入 lightning surge on incoming services | 2.1.27 雷电波侵入 lightning surge on incoming services | ||

由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。 | |||

2.1.28 雷 击 电 磁 脉 冲 lightning electromagnetic impulse (LEMP) | 2.1.28 雷 击 电 磁 脉 冲 lightning electromagnetic impulse (LEMP) | ||

| 第131行: | 第147行: | ||

作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。 | 作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。 | ||

2.1.29 雷电防护区 lightning protection zone 需要规定和控制雷电电磁环境的区域。 | 2.1.29 雷电防护区 lightning protection zone | ||

需要规定和控制雷电电磁环境的区域。 | |||

2.1.30 防护区 protection area | 2.1.30 防护区 protection area | ||

| 第147行: | 第165行: | ||

2.1.33 纵深防护 longitudinal-depth protection | 2.1.33 纵深防护 longitudinal-depth protection | ||

根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防护区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施,分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。 | |||

2.1.34 最大声压级 maximum sound pressure level | |||

扩声系统在听众席产生的最高稳态声压级。 | |||

2.1.35 传输频率特性 transmission frequency characteristic | 2.1.35 传输频率特性 transmission frequency characteristic | ||

厅堂内各测点处稳态声压级的平均值,相对于扩声系统传声器处声压级或扩声设备输入端电压的幅频响应。 | |||

2.1.36 传声增益 sound transmission gain | 2.1.36 传声增益 sound transmission gain | ||

扩声系统达到可用增益时,声场内各测量点处稳态声压级的平均值与扩声系统传声器处声压级的差值。 | |||

2.1.37 声场不均匀度 sound field nonuniformity | 2.1.37 声场不均匀度 sound field nonuniformity | ||

扩声时,厅内各测量点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值,以dB表示。 | |||

2.1.38 楼宇自动化系统 building automation system(BAS) | 2.1.38 楼宇自动化系统 building automation system(BAS) | ||

将建筑物(群) | 将建筑物(群)内的电力、照明、空调、给水排水等机电设备或系统进行集中监视、控制和管理的综合系统。通常为分散控 制、集中监视与管理的计算机控制系统,亦称建筑设备监控系统 。 | ||

2.1.39 分布式计算机系统 distributed computer system(DCS) | 2.1.39 分布式计算机系统 distributed computer system(DCS) | ||

由多台分散安装在现场的计算机实现分布式检测与控制,然后经互联网络构成一个统一的计算机系统。分布式计算机系统是 多种计算机系统的一种新形式,其核心是集中管理与分散控制。 | |||

2.1.40 现场总线控制系统 field bus control system(FCS) | 2.1.40 现场总线控制系统 field bus control system(FCS) | ||

安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装 置之间的数字式、串行、多点通信数据总线称为现场总线。它将 | 安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装 置之间的数字式、串行、多点通信数据总线称为现场总线。它将 现场各控制器及仪表设备互连,构成现场总线控制系统;将控制功能彻底下放到现场。 | ||

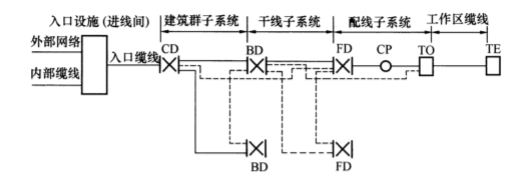

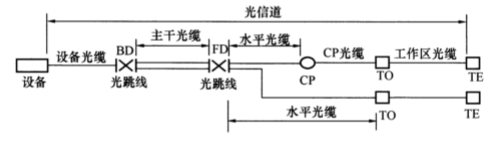

2.1.41 综合布线系统 generic cabling system | |||

建筑物或建筑群内由支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、插接软线和连接器件组成,能满足语音、数据、图文和视频 等信息传输要求的系统。 | |||

2.1.42 电磁环境 electromagnetic environment | |||

存在于给定场所的所有电磁现象的总和。 | |||

2.1.43 电磁兼容性 electromagnetic compatibility | 2.1.43 电磁兼容性 electromagnetic compatibility | ||

| 第194行: | 第213行: | ||

2.1.45 电磁辐射 electromagnetic radiation | 2.1.45 电磁辐射 electromagnetic radiation | ||

能量以电磁波形式由源发射到空间的现象和能量以电磁波形式在空间传播。 | |||

2.1.46 电磁屏蔽 electromagnetic shielding | 2.1.46 电磁屏蔽 electromagnetic shielding | ||

由导电材料制成的,用以减弱变化的电磁场透入给定区域的屏蔽。 | |||

2.1.47 电子信息系统 electronic information system | 2.1.47 电子信息系统 electronic information system | ||

由计算机、有/ | 由计算机、有/无线通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定 应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处 理的人机系统。 | ||

2.1.48 以太网供电 power over ethernet(POE) | 2.1.48 以太网供电 power over ethernet(POE) | ||

以太网供电是指在现有的以太网布线基础架构不做任何改动的情况下,为一些基于 IP 的终端,传输数据信号的同时,还能为此类设备供电的技术。简称为POE。 | |||

2.1.49 冗余磁盘阵列 redundant arrays of independent disks (RAID) | 2.1.49 冗余磁盘阵列 redundant arrays of independent disks (RAID) | ||

独立冗余磁盘阵列。RAID 是一种把多块独立的硬盘( | 独立冗余磁盘阵列。RAID 是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。 | ||

==2.2 缩 略 语== | ==2.2 缩 略 语== | ||

| 第240行: | 第259行: | ||

FD(Floor Distributor)楼层配线设备 | FD(Floor Distributor)楼层配线设备 | ||

ISDN(Integrated Services Digital Network) | ISDN(Integrated Services Digital Network) 综合业务数字网 | ||

I/O(Input/Output) 输入/输出 | I/O(Input/Output) 输入/输出 | ||

| 第250行: | 第269行: | ||

NTU(Network Terminal Unit) 网络终端设备 | NTU(Network Terminal Unit) 网络终端设备 | ||

PLC(Programmable Logic Controller) | PLC(Programmable Logic Controller) 可编程序逻辑控制器 | ||

PSTN(Public Switched Telephone Network) 公用电话网 RAM(Random Access Memory) 随机读写存储器 | PSTN(Public Switched Telephone Network) 公用电话网 | ||

RAM(Random Access Memory) 随机读写存储器 | |||

ROM(Read Only Memory) 只读存储器 | ROM(Read Only Memory) 只读存储器 | ||

SAS(Security Protection &.Alarm System)安全防范系统 SPD(Surge Protect Device)电涌保护器 | SAS(Security Protection &.Alarm System) | ||

安全防范系统 SPD(Surge Protect Device)电涌保护器 | |||

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 传输控制协议/网际协议 | TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 传输控制协议/网际协议 | ||

| 第270行: | 第293行: | ||

===3.1 一 般 规 定=== | ===3.1 一 般 规 定=== | ||

3.1.1 | 3.1.1 本章可适用于民用建筑中35kV及以下供配电系统的设计 。 | ||

3.1.2 | 3.1.2 供配电系统的设计应根据民用建筑工程的负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模和发展规划以及当地供电条件,合理确定设计方案。 | ||

3.1.3 | 3.1.3 供配电系统的设计应简单可靠,减少电能损耗,便于维护管理,并在满足现有使用要求的同时,适度兼顾未来发展的需要 。 | ||

3.1.4 | 3.1.4 供配电系统的设计,除应符合本标准外,尚应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。 | ||

===3.2 负荷分级及供电要求=== | ===3.2 负荷分级及供电要求=== | ||

3.2.1 | 3.2.1 用电负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响程度确定,并符合下列要求。 | ||

1 符合下列情况之一时,应定为一级负荷: | 1 符合下列情况之一时,应定为一级负荷: | ||

| 第288行: | 第311行: | ||

2)中断供电将造成重大损失或重大影响; | 2)中断供电将造成重大损失或重大影响; | ||

3) | 3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,或造成人员密集的公共场所秩序严重混乱。 | ||

特别重要场所不允许中断供电的负荷应定为一级负荷中的特别重要负荷。 | |||

2 符合下列情况之一时,应定为二级负荷: | 2 符合下列情况之一时,应定为二级负荷: | ||

| 第298行: | 第321行: | ||

2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作或造成人员密集的公共场所秩序混乱。 | 2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作或造成人员密集的公共场所秩序混乱。 | ||

3 不属于一级和二级的用电负荷应定为三级负荷。 | |||

3.2.2 | 3.2.2 民用建筑中各类建筑物或场所的主要用电负荷级别,可按本标准附录A 选定。 | ||

3.2.3 150m | 3.2.3 150m 及以上的超高层公共建筑的消防负荷应为一级负荷中的特别重要负荷。 | ||

3.2.4 | 3.2.4 当主体建筑中有一级负荷中的特别重要负荷时,确保其正常运行的空调设备宜为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负 荷时,确保其正常运行的空调设备宜为二级负荷。 | ||

3.2.5 | 3.2.5 重要电信机房的交流电源,其负荷级别应不低于该建筑中最高等级的用电负荷。 | ||

3.2.6 | 3.2.6 住宅小区的给水泵房、供暖锅炉房及换热站的用电负荷不应低于二级。 | ||

3.2.7 大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机/ | 3.2.7 大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机/候车大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电,应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。 | ||

3.2.8 | 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 | ||

3.2.9 | 3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,其供电应符合下列要求 : | ||

1 除双重电源供电外,尚应增设应急电源供电; | 1 除双重电源供电外,尚应增设应急电源供电; | ||

2 | 2 应急电源供电回路应自成系统,且不得将其他负荷接入应急供电回路; | ||

3 应急电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求; | 3 应急电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求; | ||

4 | 4 应急电源的供电时间,应满足用电设备最长持续运行时间的要求; | ||

5 | 5 对一级负荷中的特别重要负荷的末端配电箱切换开关上端口宜设置电源监测和故障报警。 | ||

3.2.10 | 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 | ||

3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定: | 3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定: | ||

| 第334行: | 第357行: | ||

2 当建筑物由一路35kV、20kV 或 1 0kV 电源供电时,二 级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换 供电,另有特殊规定者除外; | 2 当建筑物由一路35kV、20kV 或 1 0kV 电源供电时,二 级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换 供电,另有特殊规定者除外; | ||

3 | 3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电; | ||

4 对于冷水机组(包括其附属设备) | 4 对于冷水机组(包括其附属设备)等季节性负荷为二级负荷时,可由一台专用变压器供电; | ||

5 | 5 由双重电源的两个低压回路交叉供电的照明系统,其负荷等级可定为二级负荷。 | ||

3.2.12 三级负荷可采用单电源单回路供电。 | 3.2.12 三级负荷可采用单电源单回路供电。 | ||

3.2.13 | 3.2.13 互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作 泵和备用泵供电。 | ||

3.2.14 | 3.2.14 对于不允许电源瞬时中断的负荷,应设置UPS不间断 电源装置供电。 | ||

3.3 电源及供配电系统 | === 3.3 电源及供配电系统 === | ||

3.3.1 当供电电压为35kV 且负荷集中、配电线路电压损失符 合要求、无其他高压用电设备、经济性合理时,可直接降至低压 配电电压。 | 3.3.1 当供电电压为35kV 且负荷集中、配电线路电压损失符 合要求、无其他高压用电设备、经济性合理时,可直接降至低压 配电电压。 | ||

| 第404行: | 第427行: | ||

3.3.14 居住建筑住户内的用电设备与商业网点、配套设施及公 共场所的用电设备应分别设置用电计量。建筑内的各个不同功能 分区、不同业态、不同类别的用电宜根据使用及管理需要分别设 置电能计量。 | 3.3.14 居住建筑住户内的用电设备与商业网点、配套设施及公 共场所的用电设备应分别设置用电计量。建筑内的各个不同功能 分区、不同业态、不同类别的用电宜根据使用及管理需要分别设 置电能计量。 | ||

==3.4 电压等级选择和电能质量== | === 3.4 电压等级选择和电能质量 === | ||

3.4.1 当用电设备的安装容量在250kW 及以上或变压器安装容 量在160kVA 及以上时,宜以20kV 或 1 0kV 供电;当用电设备 总容量在250kW 以下或变压器安装容量在160kVA 以下时,可 由低压380V/220V 供电。 | 3.4.1 当用电设备的安装容量在250kW 及以上或变压器安装容 量在160kVA 及以上时,宜以20kV 或 1 0kV 供电;当用电设备 总容量在250kW 以下或变压器安装容量在160kVA 以下时,可 由低压380V/220V 供电。 | ||

| 第442行: | 第465行: | ||

3.4.8 对于谐波电流较大的非线性负荷,宜采用有源滤波器进 行谐波治理,并符合下列要求: | 3.4.8 对于谐波电流较大的非线性负荷,宜采用有源滤波器进 行谐波治理,并符合下列要求: | ||

1 | 1 当预期非线性负荷容量较大时,应在变电所预留装设滤波器的安装位置; | ||

2 | 2 当预期用电设备产生较大谐波时,宜在其配电箱处设置滤波器; | ||

3 当采用树干式配电时,宜在设备安装处设置滤波器;当 采用放射式配电时,可在变压器二次母线处设置滤波器。 | 3 当采用树干式配电时,宜在设备安装处设置滤波器;当 采用放射式配电时,可在变压器二次母线处设置滤波器。 | ||

| 第450行: | 第473行: | ||

3.4.9 容量较大、较稳定运行的非线性用电设备、频谱特征较 为单一时,宜采用并联无源滤波器,并宜在谐波源处就地装设。 | 3.4.9 容量较大、较稳定运行的非线性用电设备、频谱特征较 为单一时,宜采用并联无源滤波器,并宜在谐波源处就地装设。 | ||

3.4.10 | 3.4.10 容量较大、频谱特征复杂的谐波源,宜采用无源滤波器与有源滤波器混合装设的方式。 | ||

3.4.11 谐波含量较高且容量较大的低压用电设备,宜采用单独的配电回路供电。 | 3.4.11 谐波含量较高且容量较大的低压用电设备,宜采用单独的配电回路供电。 | ||

| 第474行: | 第497行: | ||

1 当自备应急发电机仅为一级负荷中的特别重要负荷供电 时,应按一级负荷中的特别重要负荷的计算容量,选择自备应急 发电机容量; | 1 当自备应急发电机仅为一级负荷中的特别重要负荷供电 时,应按一级负荷中的特别重要负荷的计算容量,选择自备应急 发电机容量; | ||

2 当自备应急发电机为同时使用的消防负荷及火灾时不允 | 2 当自备应急发电机为同时使用的消防负荷及火灾时不允 许中断供电的非消防负荷供电时,应按两者的计算负荷之和,选择应急发电机容量; | ||

3 | 3 当自备应急发电机作为第二电源时,计算容量应按消防状态与非消防状态对第二电源需求的较大值,选择自备应急发电 机容量。 | ||

3.5.6 | 3.5.6 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,可全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,宜将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 | ||

===3.6 无 功 补 偿=== | ===3.6 无 功 补 偿=== | ||

3.6.1 35kV | 3.6.1 35kV 及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,补偿基本无功功率的电容器组,宜在变电所内集中设置。有高压负荷时宜考虑高压无功补偿。 | ||

3.6.2 | 3.6.2 当民用建筑内设有多个变电所时,宜在各个变电所内的变压器低压侧设置无功补偿。 | ||

3.6.3 容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率 宜单独就地补偿。 | 3.6.3 容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率 宜单独就地补偿。 | ||

| 第694行: | 第717行: | ||

|} | |} | ||

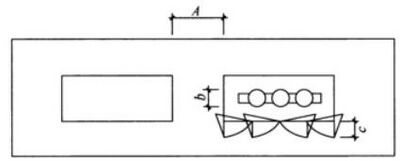

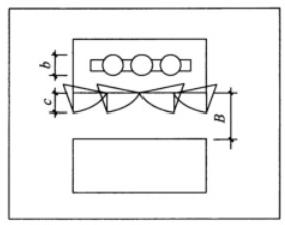

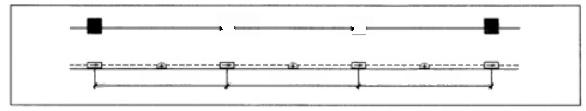

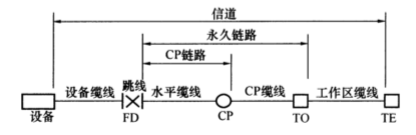

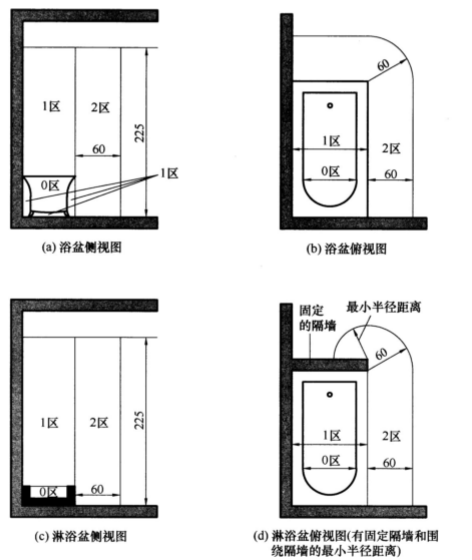

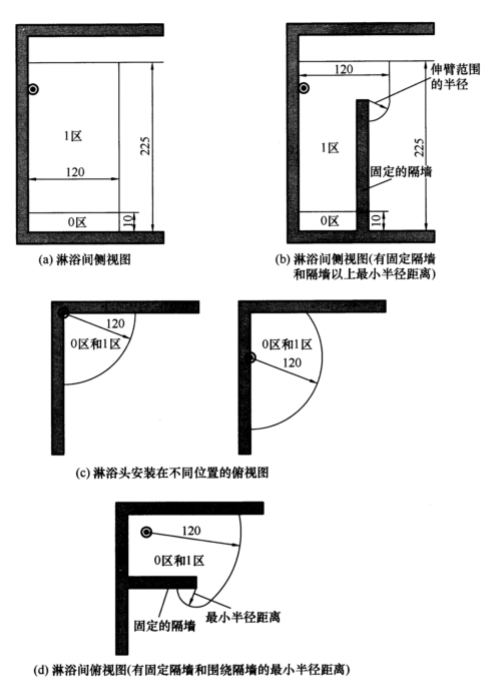

4.5.10 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳 间 的 净 距 不 应 小 于 表 4 . 5 . 1 0 的规定,如图4 . 5 . 10- 1 | 4.5.10 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳 间 的 净 距 不 应 小 于 表 4 . 5 . 1 0 的规定,如图4 . 5 . 10- 1 和图4.5.10-2所示。 | ||

表4.5.10 变压器防护外壳间的最小净距 (m ) | 表4.5.10 变压器防护外壳间的最小净距 (m ) | ||

| 第728行: | 第749行: | ||

注:①当变压器外壳的门为不可拆卸式时,其B 值应是门扇的宽度C 加变压器宽 度b 之和再加0.3m。 | 注:①当变压器外壳的门为不可拆卸式时,其B 值应是门扇的宽度C 加变压器宽 度b 之和再加0.3m。 | ||

[[文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019_图4.5.10-1多台干式变压器之间A值.jpeg]] | [[文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019_图4.5.10-1多台干式变压器之间A值.jpeg|400px]] | ||

图4.5.10-1 多台干式变压器之间A 值 | 图4.5.10-1 多台干式变压器之间A 值 | ||

[[文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019_图4.5.10-2多台干式变压器之间B值.jpeg]] | [[文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019_图4.5.10-2多台干式变压器之间B值.jpeg|400px]] | ||

| 第792行: | 第812行: | ||

|} | |} | ||

注:1 | 注:1 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm, 侧面与墙净距应大于200mm; | ||

2 | 2 通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。 | ||

表4.6.2-2 35kV配电装置室内各种通道的最小净宽 (m ) | 表4.6.2-2 35kV配电装置室内各种通道的最小净宽 (m ) | ||

| 第825行: | 第845行: | ||

注:1 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于 50mm, 侧面与墙净距应大于200mm; | 注:1 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于 50mm, 侧面与墙净距应大于200mm; | ||

2 | 2 通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。 | ||

4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于1 . 0m, | 4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于1 . 0m,当有梁时,距梁底不宜小于0 .8m。 | ||

===4.7 低压配电装置=== | ===4.7 低压配电装置=== | ||

4.7.1 选择低压配电装置时,除应满足所在低压系统的标称电 压、频率及所在回路的计算电流外,尚应满足短路条件下的动、 | 4.7.1 选择低压配电装置时,除应满足所在低压系统的标称电 压、频率及所在回路的计算电流外,尚应满足短路条件下的动、 热稳定要求。对于要求断开短路电流的保护电器,其极限通断能力应大于系统最大运行方式的短路电流。 | ||

4.7.2 | 4.7.2 配电装置的布置,应综合设备的操作、搬运、检修和试验要求等因素确定。 | ||

4.7.3 当成排布置的配电柜长度大于6m | 4.7.3 当成排布置的配电柜长度大于6m 时,柜后面的通道应设置两个出口。当两个出口之间的距离大于15m 时,尚应增加出口 。 | ||

4.7.4 成排布置的配电柜,其柜前和柜后的通道净宽不应小于表4 . 7 . 4的规定。 | |||

4.7.4 | |||

表4.7.4 配电柜前后通道最小净宽 (m ) | 表4.7.4 配电柜前后通道最小净宽 (m ) | ||

| 第974行: | 第989行: | ||

4 交流操作电源为交流220V, 应具有双电源切换装置。控 制电源采用不接地系统,并设有绝缘检查装置。 | 4 交流操作电源为交流220V, 应具有双电源切换装置。控 制电源采用不接地系统,并设有绝缘检查装置。 | ||

5 | 5 当小型变电所采用弹簧储能交流操动机构时,可采用在线式不间断电源装置 (UPS) 作为合分闸操作电源。为增加 UPS 的可靠性,可使用两套 UPS 并联,并应采用并联闭锁措施。 | ||

===4.10 对土建专业的要求=== | ===4.10 对土建专业的要求=== | ||

| 第980行: | 第995行: | ||

4.10.1 可燃油油浸变压器室以及电压为35kV 、20kV 或10kV 的配电装置室和电容器室的耐火等级不得低于二级。 | 4.10.1 可燃油油浸变压器室以及电压为35kV 、20kV 或10kV 的配电装置室和电容器室的耐火等级不得低于二级。 | ||

4.10.2 | 4.10.2 非燃或难燃介质的配电变压器室以及低压配电装置室和电容器室的耐火等级不宜低于二级。 | ||

4.10.3 | 4.10.3 民用建筑内的变电所对外开的门应为防火门,并应符合下列规定: | ||

1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房 间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门; | 1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房 间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门; | ||

2 | 2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门; | ||

3 | 3 变电所位于多层建筑物的首层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门; | ||

4 | 4 变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门; | ||

5 变电所通向汽车库的门应为甲级防火门; | 5 变电所通向汽车库的门应为甲级防火门; | ||

6 | 6 当变电所设置在建筑首层,且向室外开门的上层有窗或非实体墙时,变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。 | ||

4.10.4 变电所的通风窗,应采用不燃材料制作。 | 4.10.4 变电所的通风窗,应采用不燃材料制作。 | ||

4.10.5 | 4.10.5 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.3m, 高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.5m。 | ||

4.10.6 | 4.10.6 当变电所设置在建筑物内时,应向结构专业提出荷载要求并应设有运输通道。当其通道为吊装孔或吊装平台时,其吊装 孔和平台的尺寸应满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂 直距离应满足吊装最高设备的需要。 | ||

设置在超高层建筑避难层、设备层的变电所,变压器容量不宜大于1250kVA, 当采用单相变压器组成三相变压器时,单相 变压器容量不大于800kVA 时可不专设运输通道。 | |||

4.10.7 当变电所与上、下或贴邻的居住、教室、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。 | 4.10.7 当变电所与上、下或贴邻的居住、教室、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。 | ||

4.10.8 电压为35kV 、20kV 或 1 0kV | 4.10.8 电压为35kV 、20kV 或 1 0kV 配电室和电容器室,宜装设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m 。临 街的一面不宜开设窗户。 | ||

4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并应 装锁。相邻配电装置室之间设有防火隔墙时,隔墙上的门应为甲 | 4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并应 装锁。相邻配电装置室之间设有防火隔墙时,隔墙上的门应为甲 级防火门,并向低电压配电室开启,当隔墙仅为管理需求设置时,隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门。 | ||

4.10.10 | 4.10.10 变压器室、配电装置室、电容器室等应设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设施。 | ||

4.10.11 长度大于7m 的配电装置室,应设2个出口,并宜布 | 4.10.11 长度大于7m 的配电装置室,应设2个出口,并宜布 置在配电室的两端;长度大于60m的配电装置室宜设3个出口, 相邻安全出口的门间距离不应大于40m 。独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 | ||

4.10.12 | 4.10.12 变电所的电缆沟、电缆夹层和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下层时,其进出地下层的电缆口 必须采取有效的防水措施。 | ||

4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外 墙上。 | 4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外 墙上。 | ||

| 第1,140行: | 第1,155行: | ||

3 外部相间短路引起的过电流; | 3 外部相间短路引起的过电流; | ||

4 | 4 低压侧中性点直接接地或经低电阻接地侧的单相接地短路 ; | ||

5 过负荷; | 5 过负荷; | ||

| 第1,181行: | 第1,194行: | ||

===5.4 20kV 或10kV 线路保护=== | ===5.4 20kV 或10kV 线路保护=== | ||

5.4.1 20kV 或 1 0kV | 5.4.1 20kV 或 1 0kV 线路的下列故障和异常运行,应装设相应的保护装置: | ||

1 相间短路; | 1 相间短路; | ||

| 第1,191行: | 第1,204行: | ||

5.4.2 线路相间短路保护应按下列原则配置: | 5.4.2 线路相间短路保护应按下列原则配置: | ||

1 | 1 电流保护装置应接于两相电流互感器上,并在同一网络的所有线路上,均接于相同两相的电流互感器上; | ||

2 保护应采用远后备方式; | 2 保护应采用远后备方式; | ||

3 当线路短路使变电所母线电压低于额定电压的60%, | 3 当线路短路使变电所母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面积过小,线路的热稳定不允许带时限切除短路 时,应快速切除故障; | ||

4 当过电流保护的时限在0.5s~0.7s 之间时,且无本条第 3款所列的情况,或无配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速 断保护。 | 4 当过电流保护的时限在0.5s~0.7s 之间时,且无本条第 3款所列的情况,或无配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速 断保护。 | ||

| 第1,211行: | 第1,224行: | ||

2 线路上宜装设有选择性的接地保护,并应动作于信号; 当危及人员和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。 | 2 线路上宜装设有选择性的接地保护,并应动作于信号; 当危及人员和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。 | ||

5.4.5 | 5.4.5 中性点低电阻接地单侧电源线路,应配置零序电流保护,并应符合下列规定: | ||

1 电源端(总降压变电站引出线回路)零序电流保护应设 两段,第一段应为零序电流速断保护,时限应与相间速断保护相 | 1 电源端(总降压变电站引出线回路)零序电流保护应设 两段,第一段应为零序电流速断保护,时限应与相间速断保护相 同;第二段应为零序过电流保护,时限应与相间过电流保护相同; | ||

2 当零序电流速断保护不能满足选择性要求时,也可配置 两套零序过电流保护; | 2 当零序电流速断保护不能满足选择性要求时,也可配置 两套零序过电流保护; | ||

| 第1,223行: | 第1,236行: | ||

===5.5 35kV线路保护=== | ===5.5 35kV线路保护=== | ||

5.5.1 35kV | 5.5.1 35kV 供电线路的下列故障和异常运行,应装设相应的保护装置: | ||

1 相间短路; | 1 相间短路; | ||

| 第1,237行: | 第1,250行: | ||

2 下列情况应快速切除故障: | 2 下列情况应快速切除故障: | ||

1) | 1) 如线路短路,使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时; | ||

2) 如切除线路故障时间长,可能导致线路失去热稳定时; | 2) 如切除线路故障时间长,可能导致线路失去热稳定时; | ||

| 第1,243行: | 第1,256行: | ||

3) 城市配电网络的直馈线路,为保证供电质量需要时; | 3) 城市配电网络的直馈线路,为保证供电质量需要时; | ||

4) | 4) 与高压电网临近的线路,如切除故障时间长,可能导致高压电网产生稳定问题时。 | ||

5.5.3 | 5.5.3 对单侧电源线路装设相间短路保护,可装设一段或两段式电流速断保护和过电流保护,必要时可增设复合电压闭锁元件 。 | ||

5.5.4 | 5.5.4 中性点不接地线路的单相接地故障,保护的装设原则及构成方式按照本标准第5.4.4条的规定执行。 | ||

5.5.5 | 5.5.5 中性点低电阻接地单侧电源线路,可装设一段或两段三相式电流保护,作为相间故障的主保护和后备保护;装设一段或两段零序电流保护,作为接地故障的主保护和后备保护。 | ||

5.5.6 | 5.5.6 电缆线路或电缆架空混合线路,应装设过负荷保护。保护装置宜带时限动作于信号;当危及设备安全时,可动作于跳闸 。 | ||

===5.635kV 、20kV 或10kV 母线分段断路器保护=== | ===5.635kV 、20kV 或10kV 母线分段断路器保护=== | ||

| 第1,287行: | 第1,300行: | ||

5.7.4 当电容器组中故障电容器切除到一定数量后,引起剩余 电容器组端电压超过105%额定电压时,保护应带时限动作于信 号;过电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。 对不同接线的电容器组,可采用下列保护之一: | 5.7.4 当电容器组中故障电容器切除到一定数量后,引起剩余 电容器组端电压超过105%额定电压时,保护应带时限动作于信 号;过电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。 对不同接线的电容器组,可采用下列保护之一: | ||

1 | 1 中性点不接地单星形接线的电容器组,可装设中性点电压不平衡保护; | ||

2 | 2 中性点不接地双星形接线的电容器组,可装设中性点间电流或电压不平衡保护; | ||

3 | 3 多段串联单星形接线的电容器组,可装设段间电压差动或桥式差电流保护。 | ||

5.7.5 不平衡保护应带有短延时的防误动的措施。 | 5.7.5 不平衡保护应带有短延时的防误动的措施。 | ||

5.7.6 电容器组的单相接地故障,可利用电容器组所连接母线 上的绝缘监视装置检出;当电容器组所连接母线有引出线路时, 可装设有选择性的接地保护,并应动作于信号;必要时,保护应 | 5.7.6 电容器组的单相接地故障,可利用电容器组所连接母线 上的绝缘监视装置检出;当电容器组所连接母线有引出线路时, 可装设有选择性的接地保护,并应动作于信号;必要时,保护应 动作于跳闸。安装在绝缘支架上的电容器组,可不再装设单相接地保护。 | ||

5.7.7 | 5.7.7 电容器组应装设过电压保护,并应带时限动作于信号或跳闸。 | ||

5.7.8 | 5.7.8 电容器装置应装设母线失压保护,当母线失压时,应带时限切除所有接于母线上的电容器。 | ||

5.7.9 | 5.7.9 当供配电系统有高次谐波,并可能使电容器过负荷时,电容器组宜装设过负荷保护,并应带时限动作于信号或跳闸。 | ||

5.810kV 异步电动机(电动机容量<2MW) 保护 | 5.810kV 异步电动机(电动机容量<2MW)保护 | ||

===5.8.1 对10kV | ===5.8.1 对10kV 异步电动机的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:=== | ||

1 定子绕组相间短路; | 1 定子绕组相间短路; | ||

| 第1,327行: | 第1,340行: | ||

当单相接地电流为10A 及以上时,保护装置应动作于跳闸; 当单相接地电流为10A 以下时,保护装置可动作于跳闸,也可 动作于信号。 | 当单相接地电流为10A 及以上时,保护装置应动作于跳闸; 当单相接地电流为10A 以下时,保护装置可动作于跳闸,也可 动作于信号。 | ||

5.8.4 | 5.8.4 对电动机的过负荷应装设过负荷保护,并应符合下列规定 : | ||

1 运行过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护; 保护装置应根据负荷特性,带时限动作于信号或跳闸; | 1 运行过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护; 保护装置应根据负荷特性,带时限动作于信号或跳闸; | ||

| 第1,333行: | 第1,346行: | ||

2 启动或自启动困难、需防止启动或自启动时间过长的电 动机,应装设过负荷保护,并应动作于跳闸。 | 2 启动或自启动困难、需防止启动或自启动时间过长的电 动机,应装设过负荷保护,并应动作于跳闸。 | ||

5.8.5 | 5.8.5 对母线电压短时降低或中断,应装设电动机低电压保护,并应符合下列规定: | ||

1 当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开的次要电动机,以及根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机, 应装设0.5s 时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的 65%~70%; | 1 当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开的次要电动机,以及根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机, 应装设0.5s 时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的 65%~70%; | ||

| 第1,345行: | 第1,358行: | ||

5.9.1 下列情况,应装设备用电源自动投入装置: | 5.9.1 下列情况,应装设备用电源自动投入装置: | ||

1 | 1 由双电源供电的变电所和配电所,其中一个电源经常断开作为备用; | ||

2 变电所内有备用变压器或有互为备用的电源; | 2 变电所内有备用变压器或有互为备用的电源; | ||

| 第1,357行: | 第1,370行: | ||

5.9.2 备用电源自动投入装置应符合下列要求: | 5.9.2 备用电源自动投入装置应符合下列要求: | ||

1 | 1 应保证在工作电源断开后,备用电源有足够高的电压时,才投入备用电源; | ||

2 | 2 工作电源电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作; | ||

3 | 3 手动断开工作电源、电压互感器回路断线和备用电源无电压情况下,不应启动自动投入装置; | ||

4 应保证自动投入装置只动作一次; | 4 应保证自动投入装置只动作一次; | ||

| 第1,383行: | 第1,396行: | ||

5.11.2 保护装置应尽可能根据输入的电流、电压量,自行判别 系统运行状态的变化,减少外接相关的输入信号来执行其应完成 的功能。 | 5.11.2 保护装置应尽可能根据输入的电流、电压量,自行判别 系统运行状态的变化,减少外接相关的输入信号来执行其应完成 的功能。 | ||

5.11.3 | 5.11.3 保护装置应具有在线自动检测功能,包括保护硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。 | ||

5.11.4 保护装置的整定值应满足保护功能的要求,应尽可能做 | 5.11.4 保护装置的整定值应满足保护功能的要求,应尽可能做 到简单、易整定;用于整定值需要改变的情况时,宜设置多套可切换的定值。 | ||

5.11.5 | 5.11.5 保护装置必须具有事故与故障记录功能,以记录保护的动作过程,为进行事故与故障分析提供详细、全面的数据信息, 但不要求代替专用的故障录波器。 | ||

5.11.6 | 5.11.6 保护装置应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息;应能输出装置的自检信息及事故与故障记录;应具有数字/ 图形输出功能及通用的输出接口。 | ||

5.11.7 | 5.11.7 时钟系统,保护装置应设硬件时钟电路,装置失去直流电源时,硬件时钟应能正常工作;应配置与外部授时源的对时 接口。 | ||

5.11.8 有后台计算机的变电所,保护装置应配置能与自动化系统相连的通信接口,通信协议符合现行行业标准《变电站通信网 络和系统 第3部分:总体要求》 DL/T860.3 的相关规定,并 宜提供必要的功能软件,如通信及维护软件、定值整定辅助软 件、故障记录分析软件、调试辅助软件等。 | 5.11.8 有后台计算机的变电所,保护装置应配置能与自动化系统相连的通信接口,通信协议符合现行行业标准《变电站通信网 络和系统 第3部分:总体要求》 DL/T860.3 的相关规定,并 宜提供必要的功能软件,如通信及维护软件、定值整定辅助软 件、故障记录分析软件、调试辅助软件等。 | ||

5.11.9 保护装置应具有独立的DC/DC | 5.11.9 保护装置应具有独立的DC/DC 变换器供内部回路使用的电源。拉、合装置直流电源或直流电压缓慢下降及上升时,装 置不应误动作。直流消失时,应有输出触点以启动告警信号。直流电源恢复(包括缓慢恢复)时,变换器应能自动启动。 | ||

5.11.10 | 5.11.10 保护装置不应要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。 | ||

5.11.11 | 5.11.11 保护装置的软件应设有安全防护措施,防止程序出现不符合要求的更改。 | ||

===5.12 变电站综合自动化系统=== | ===5.12 变电站综合自动化系统=== | ||

| 第1,423行: | 第1,436行: | ||

1 二次回路的工作电压不宜超过250V。 | 1 二次回路的工作电压不宜超过250V。 | ||

2 | 2 互感器二次回路连接的负荷,不应超过继电保护和自动装置工作准确等级所规定的负荷范围。 | ||

3 | 3 二次回路应采用铜芯控制电缆和绝缘导线。在绝缘可能受到油侵蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线或电缆。 | ||

4 控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750V。 | 4 控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750V。 | ||

5 | 5 强电控制回路铜芯控制电缆和绝缘导线的线芯最小截面积不应小于1.5mm²; 弱电控制回路铜芯控制电缆和绝缘导线的 线芯最小截面积不应小于0.5mm²。缆线芯线截面积的选择应符 合下列要求: | ||

1) 电流互感器的工作准确等级应符合综合误差的要求; 短路电流倍数无可靠数据时,可按断路器的额定开断 电流确定最大短路电流; | 1) 电流互感器的工作准确等级应符合综合误差的要求; 短路电流倍数无可靠数据时,可按断路器的额定开断 电流确定最大短路电流; | ||

| 第1,614行: | 第1,627行: | ||

2) 无功补偿装置; | 2) 无功补偿装置; | ||

3) | 3) 柴油发电机接至低压应急段进线及交流不间断电源装置的进线回路; | ||

4) 35kV 、20kV 或 | 4) 35kV 、20kV 或 10kV 和 1kV 及以下的供配电干线; | ||

5) 母线联络和母线分段断路器回路; | 5) 母线联络和母线分段断路器回路; | ||

6) | 6) 55kW及以上的电动机; | ||

7)根据使用要求,需监测交流电流的其他回路。 | 7)根据使用要求,需监测交流电流的其他回路。 | ||

2 | 2 三相电流基本平衡的回路,可采用一只电流表测量其中一相电流。下列装置及回路应采用三只电流表分别测量三相电流 : | ||

1) 无功补偿装置; | 1) 无功补偿装置; | ||

| 第1,646行: | 第1,659行: | ||

1 交流系统的各段母线,应测量交流电压。 | 1 交流系统的各段母线,应测量交流电压。 | ||

2 | 2 中性点不接地系统及低电阻接地系统的母线和回路,应监测交流系统的绝缘。 | ||

3 | 3 中性点不接地系统及低电阻接地系统的母线,宜测量母线的一个线电压和监测绝缘的三个相电压。 | ||

4 | 4 应急柴油发电机定子回路的绝缘监测,可采用测量发电机电压互感器剩余电压绕组的零序电压方式,也可采用测量发电机的三个相电压方式。 | ||

5 下列回路应测量直流电压: | 5 下列回路应测量直流电压: | ||

| 第1,670行: | 第1,683行: | ||

2) 重要电力整流装置的输出回路。 | 2) 重要电力整流装置的输出回路。 | ||

7 | 7 直流系统应装设直接测量绝缘电阻值的绝缘监测装置,其测量准确度等级不应低于1.5级。 | ||

5.15.4 功率测量应符合下列规定: | 5.15.4 功率测量应符合下列规定: | ||

| 第1,688行: | 第1,701行: | ||

5.15.5 谐波监测应符合下列规定: | 5.15.5 谐波监测应符合下列规定: | ||

1 | 1 在谐波监测点,宜装设谐波电压和谐波电流测量仪表。谐波监测点应结合谐波源的分布布置,并应覆盖各个供电电压等级。 | ||

2 下列回路宜设置谐波监测点: | 2 下列回路宜设置谐波监测点: | ||

1) 35kV、20kV 或10kV | 1) 35kV、20kV 或10kV 无功补偿装置所连接母线的谐波电压; | ||

2) 向谐波源用户供电的线路送电端; | 2) 向谐波源用户供电的线路送电端; | ||

3) | 3)一条供电线路上接有两个及以上不同部门的谐波源用户时,谐波源用户受电端; | ||

4) 其他有必要监测的回路。 | 4) 其他有必要监测的回路。 | ||

3 | 3 用于谐波测量的电流互感器和电压互感器的准确度不宜低于0.5级。 | ||

4 谐波测量的次数不应少于15次。 | 4 谐波测量的次数不应少于15次。 | ||

5 | 5 谐波电流和电压的测量可采用数字式仪表,测量仪表的准确度不宜低于1.0级。 | ||

===5.16 电能计量=== | ===5.16 电能计量=== | ||

| 第1,712行: | 第1,725行: | ||

1 电能计量装置应满足供电、用电准确计量的要求。 | 1 电能计量装置应满足供电、用电准确计量的要求。 | ||

2 | 2 电能计量装置应按其计量对象的重要程度和计量电能的多少分类,并应符合下列规定: | ||

1)月平均用电量5000MWh 及以上或变压器容量为 10MVA | 1)月平均用电量5000MWh 及以上或变压器容量为 10MVA 及以上的高压计费用户,应采用I类电能计 量装置; | ||

2)月平均用电量1000MWh 及以上或变压器容量为 2MVA | 2)月平均用电量1000MWh 及以上或变压器容量为 2MVA 及以上的高压计费用户,应采用Ⅱ类电能计量装置; | ||

3)月平均用电量100MWh | 3)月平均用电量100MWh 以上或负荷容量为315kVA及以上的计费用户,以及无功补偿装置的电能计量装置,应采用Ⅲ类电能计量装置; | ||

4)负荷容量为315kVA | 4)负荷容量为315kVA 以下的计费用户,应采用IV类电能计量装置; | ||

5) | 5)单相电力用户计费用电能计量装置,应采用V类电能计量装置。 | ||

3 电能计量装置的准确度不应低于表5.16.1的规定。 | 3 电能计量装置的准确度不应低于表5.16.1的规定。 | ||

| 第1,769行: | 第1,782行: | ||

|} | |} | ||

4 | 4 执行功率因数调整电费的用户,应装设具有计量有功电能、感性和容性无功电能功能的电能计量装置;按最大需量计收 基本电费的用户应装设具有最大需量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。 | ||

5 中性点不接地系统及低电阻接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式。照明变压器、照明与动力共用的变压 器以及三相负荷不平衡率大于10%的电力用户线路,应采用三 相四线的接线方式。 | 5 中性点不接地系统及低电阻接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式。照明变压器、照明与动力共用的变压 器以及三相负荷不平衡率大于10%的电力用户线路,应采用三 相四线的接线方式。 | ||

| 第1,922行: | 第1,935行: | ||

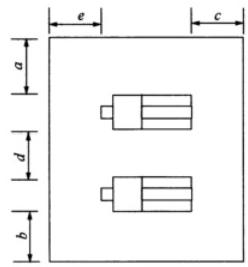

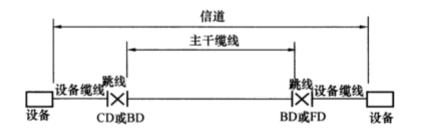

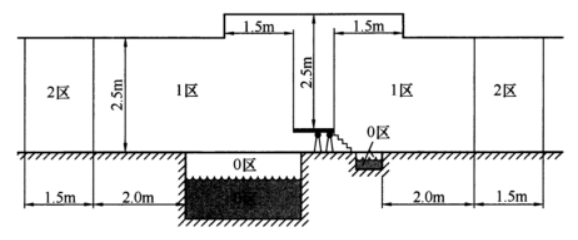

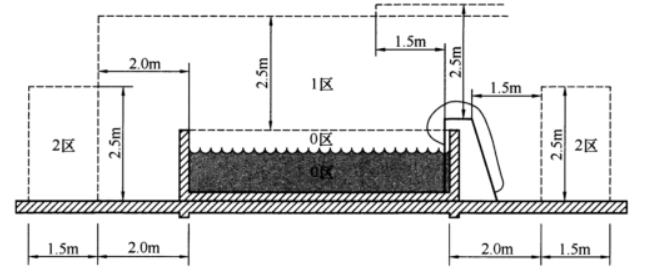

注:当机组按水冷却方式设计时,柴油机端距离可适当缩小;当机组需要做消声 工程时,尺寸应另外考虑。 | 注:当机组按水冷却方式设计时,柴油机端距离可适当缩小;当机组需要做消声 工程时,尺寸应另外考虑。 | ||

[[文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019_图6.1.4机组布置.jpeg]] | [[文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019_图6.1.4机组布置.jpeg|400px]] | ||

图6.1.4 机组布置 | 图6.1.4 机组布置 | ||

| 第2,000行: | 第2,013行: | ||

6.1.8 发电机组的自启动与并列运行应符合下列规定: | 6.1.8 发电机组的自启动与并列运行应符合下列规定: | ||

1 | 1 用于应急供电的发电机组平时应处于自启动状态。当市电中断时,低压发电机组应在30s 内供电,高压发电机组应在60s内供电。 | ||

2 | 2 机组电源不得与市电并列运行,并应有能防止误并网的联锁装置。 | ||

3 | 3 当市电恢复正常供电后,应能自动切换至正常电源,机组能自动退出工作,并延时停机。 | ||

4 为了避免防灾用电设备的电动机同时启动而造成柴油发 电机组熄火停机,用电设备应具有不同延时,错开启动时间。重 要性相同时,宜先启动容量大的负荷。 | 4 为了避免防灾用电设备的电动机同时启动而造成柴油发 电机组熄火停机,用电设备应具有不同延时,错开启动时间。重 要性相同时,宜先启动容量大的负荷。 | ||

| 第2,016行: | 第2,029行: | ||

2)蓄电池组宜靠近启动发电机组设置,并应防止油、水 浸入; | 2)蓄电池组宜靠近启动发电机组设置,并应防止油、水 浸入; | ||

3) 应设置整流充电设备,其输出电压宜高于蓄电池组的 电动势50%,输出电流不小于蓄电池10h 放 | 3) 应设置整流充电设备,其输出电压宜高于蓄电池组的 电动势50%,输出电流不小于蓄电池10h 放 电率电流; | ||

4) 当连续三次自启动失败,应在控制盘上发出报警信号; | 4) 当连续三次自启动失败,应在控制盘上发出报警信号; | ||

5) | 5) 应自动控制机组的附属设备,自动转换冷却方式和通风方式。 | ||

6.1.9 发电机组的中性点工作制应符合下列规定: | 6.1.9 发电机组的中性点工作制应符合下列规定: | ||

| 第2,026行: | 第2,039行: | ||

1 1kV 及以下发电机中性点接地应符合下列要求: | 1 1kV 及以下发电机中性点接地应符合下列要求: | ||

1) | 1) 只有单台机组时,发电机中性点应直接接地,机组的接地形式宜与低压配电系统接地形式一致; | ||

2) 当多台机组并列运行时,每台机组的中性点均应经刀开关或接触器接地。 | 2) 当多台机组并列运行时,每台机组的中性点均应经刀开关或接触器接地。 | ||

2 3kV~10kV | 2 3kV~10kV 发电机组的接地方式宜采用中性点经低电阻接地或不接地方式;经低电阻接地的系统中,当多台发电机组并列运行时,每台机组均宜配置接地电阻。 | ||

6.1.10 储油设施的设置应符合下列规定: | 6.1.10 储油设施的设置应符合下列规定: | ||

1 | 1 当燃油来源及运输不便或机房内机组较多、容量较大时,宜在建筑物主体外设置不大于15m³的储油罐; | ||

2 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过1m³, | 2 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过1m³, 并应采取相应的防火措施; | ||

3 | 3 日用燃油箱宜高位布置,出油口宜高于柴油机的高压射油泵 ; | ||

4 | 4 卸油泵和供油泵可共用,应装设电动和手动各一台,其容量应按最大卸油量或供油量确定; | ||

5 | 5 储油设施除应符合本规定外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。 | ||

6.1.11 柴油发电机房设计应符合下列规定: | 6.1.11 柴油发电机房设计应符合下列规定: | ||

| 第2,048行: | 第2,061行: | ||

1 机房应有良好的通风; | 1 机房应有良好的通风; | ||

2 机房面积在50m² 及以下时宜设置不少于一个出入口, 在50m² 以上时宜设置不少于两个出入口,其中一个应满足搬运 | 2 机房面积在50m² 及以下时宜设置不少于一个出入口, 在50m² 以上时宜设置不少于两个出入口,其中一个应满足搬运 机组的需要;门应为向外开启的甲级防火门;发电机间与控制室、配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔声措施,门应为甲级防火门,并应开向发电机间; | ||

3 | 3 储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门; | ||

4 当机房噪声控制达不到现行国家标准《声环境质量标准》 GB 3096的规定时,应做消声、隔声处理; | 4 当机房噪声控制达不到现行国家标准《声环境质量标准》 GB 3096的规定时,应做消声、隔声处理; | ||

| 第2,058行: | 第2,071行: | ||

6 柴油机基础宜采取防油浸的设施,可设置排油污沟槽, 机房内管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施; | 6 柴油机基础宜采取防油浸的设施,可设置排油污沟槽, 机房内管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施; | ||

7 | 7 机房各工作房间的耐火等级与火灾危险性类别应符合表6.1.11的规定。 | ||

表6.1.11 机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别 | 表6.1.11 机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别 | ||

| 第2,078行: | 第2,091行: | ||

|} | |} | ||

8 | 8 机房设置在高层建筑物内时,机房内应有足够的新风进口及合理的排烟道位置。机房排烟应采取防止污染大气措施,并 应避开居民敏感区,排烟口宜内置排烟道至屋顶。 | ||

9 | 9 机房进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧,进风口面积不宜小于柴油机散热器面积的1.6倍。 | ||

10 当机房设置在裙房屋面时,应符合下列规定: | 10 当机房设置在裙房屋面时,应符合下列规定: | ||

1) | 1) 机房所在屋面至地面应设置输油管道;输油管宜沿建筑物外墙明敷或经专用竖井至地面输油接口;输油管 专用竖井宜沿建筑物外墙设置,且不宜采用全封闭形式; | ||

2) | 2) 输油接口附近应设置户外型单相插座,并预留移动式输油泵操作空间; | ||

3) | 3) 输油管底部应设手动泄油阀,其下方应设应急泄油池,池内应堆积卵石,且其容量应足以容纳输油管内滞留的柴油。 | ||

6.1.12 柴油发电机房接地与通信应符合下列规定: | 6.1.12 柴油发电机房接地与通信应符合下列规定: | ||

| 第2,096行: | 第2,109行: | ||

2 燃油系统的设备与管道应采取防静电接地措施; | 2 燃油系统的设备与管道应采取防静电接地措施; | ||

3 | 3 控制室与值班室应设通信电话,并应设消防专用电话分机。 | ||

6.1.13 柴油发电机房给水排水专业应符合下列要求: | 6.1.13 柴油发电机房给水排水专业应符合下列要求: | ||

| 第2,102行: | 第2,115行: | ||

1 柴油机的冷却水水质,应符合机组运行技术条件要求; | 1 柴油机的冷却水水质,应符合机组运行技术条件要求; | ||

2 | 2 柴油机采用闭式循环冷却系统时,应设置膨胀水箱,其装设位置应高于柴油机冷却水的最高水位; | ||

3 | 3 冷却水泵应为一机一泵,当柴油机自带水泵时,宜设1台备用泵; | ||

4 | 4 当机组采用分体散热系统时,分体散热器应带有补充水箱; | ||

5 机房内应设有洗手盆和落地洗涤槽。 | 5 机房内应设有洗手盆和落地洗涤槽。 | ||

| 第2,164行: | 第2,177行: | ||

6.2.2 EPS 的选择和配电设计应符合下列规定: | 6.2.2 EPS 的选择和配电设计应符合下列规定: | ||

1 EPS | 1 EPS 应按负荷性质、负荷容量及备用供电时间等要求选择 。 | ||

2 电感性和混合性的照明负荷宜选用交流制式的EPS; | 2 电感性和混合性的照明负荷宜选用交流制式的EPS; 纯阻性及交、直流共用的照明负荷宜选用直流制式的EPS。 | ||

3 EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总 容量的1.3倍。 | 3 EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总 容量的1.3倍。 | ||

4 | 4 EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置,有自备柴油发电机组时EPS 的蓄电池初装容量应按疏散照明时 间的1倍配置。 | ||

5 EPS单机容量不应大于90kVA。 | 5 EPS单机容量不应大于90kVA。 | ||

| 第2,206行: | 第2,219行: | ||

2 为信息网络系统供电时,UPS 的额定输出功率应大于信 息网络设备额定功率总和的1.2倍,对其他用电设备供电时,其额定输出功率应为最大计算负荷的1.3倍; | 2 为信息网络系统供电时,UPS 的额定输出功率应大于信 息网络设备额定功率总和的1.2倍,对其他用电设备供电时,其额定输出功率应为最大计算负荷的1.3倍; | ||

3 当选用两台UPS 并列供电时,每台UPS | 3 当选用两台UPS 并列供电时,每台UPS 的额定输出功率应大于信息网络设备额定功率总和的1.2倍; | ||

4 UPS | 4 UPS 的蓄电池组容量应由用户根据具体工程允许中断供电时间的要求选定; | ||

5 UPS的工作制,宜按连续工作制考虑。 | 5 UPS的工作制,宜按连续工作制考虑。 | ||

6.3.4 当 UPS | 6.3.4 当 UPS 容量较大时,宜在电源侧采取高次谐波的治理措施。 | ||

6.3.5 | 6.3.5 UPS的交流输入端可配置输入滤波器,并应符合下列规定 : | ||

1 满载负荷时,输入电流畸变率 (THDi) 宜小于5%, | 1 满载负荷时,输入电流畸变率 (THDi) 宜小于5%,输入功率因数应大于0.93; | ||

2 半载负荷时,输入电流畸变率 (THDi) 宜小于7%, | 2 半载负荷时,输入电流畸变率 (THDi) 宜小于7%,输入功率因数应大于0.90。 | ||

6.3.6 | 6.3.6 UPS的输出电压波形应为连续的正弦波,并应符合下列规定: | ||

1 满载线性负荷时,电压畸变率 (THDu) | 1 满载线性负荷时,电压畸变率 (THDu) 应小于或等于2%; | ||

2 满载非线性负荷时,电压畸变率(THDu) | 2 满载非线性负荷时,电压畸变率(THDu) 应小于或等于4%。 | ||

6.3.7 当UPS 输出端的隔离变压器为TN-S 、TT 接地形式时, 中性点应接地。 | 6.3.7 当UPS 输出端的隔离变压器为TN-S 、TT 接地形式时, 中性点应接地。 | ||

6.3.8 大容量UPS | 6.3.8 大容量UPS 应具有标准通信接口,并应对第三方软件开放。 | ||

6.3.9 大容量UPS | 6.3.9 大容量UPS 宜具有对每节蓄电池监测的功能,并能在监视屏上显示。 | ||

6.3.10 UPS 宜分区域相对集中设置。 | 6.3.10 UPS 宜分区域相对集中设置。 | ||

6.3.11 当 UPS | 6.3.11 当 UPS 的输入电源直接由自备柴油发电机组提供时,其与柴油发电机容量的配比不宜小于1:1 . 2。蓄电池初装容量 的供电时间不宜小于15min。 | ||

==7 低 压 配 电== | ==7 低 压 配 电== | ||

| 第2,240行: | 第2,253行: | ||

===7.1 一 般 规 定=== | ===7.1 一 般 规 定=== | ||

7.1.1 本章可适用于民用建筑工频交流电压1000V | 7.1.1 本章可适用于民用建筑工频交流电压1000V 及以下的低压配电设计。 | ||

7.1.2 低压配电系统的设计应根据工程的种类、规模、负荷性 质、容量及可能的发展等综合因素确定,对于重要工程宜采用智 能配电系统。 | 7.1.2 低压配电系统的设计应根据工程的种类、规模、负荷性 质、容量及可能的发展等综合因素确定,对于重要工程宜采用智 能配电系统。 | ||

| 第2,254行: | 第2,267行: | ||

7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定: | 7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定: | ||

1 | 1 配电变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级; | ||

2 各级低压配电箱(柜)宜根据未来发展预留备用回路; | 2 各级低压配电箱(柜)宜根据未来发展预留备用回路; | ||

| 第2,270行: | 第2,283行: | ||

1 低压电源进线宜采用电缆并埋地敷设,进线处应设置总柜),箱内应设置总开关电器,总电源箱(柜)宜设在 | 1 低压电源进线宜采用电缆并埋地敷设,进线处应设置总柜),箱内应设置总开关电器,总电源箱(柜)宜设在 | ||

当设在室外时,应选用防护等级不低于IP54 | 当设在室外时,应选用防护等级不低于IP54 的箱体,箱电器应适应室外环境的要求; | ||

2 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配 | 2 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配 | ||

| 第2,278行: | 第2,291行: | ||

室,并宜从低压配电室以放射式配电; | 室,并宜从低压配电室以放射式配电; | ||

4 | 4 由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采用树干式或放射与树干相结合的混合式配电。 | ||

7.2.2 高层民用建筑的低压配电系统应符合下列规定: | 7.2.2 高层民用建筑的低压配电系统应符合下列规定: | ||

| 第2,284行: | 第2,297行: | ||

1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷应分别自成系统。 | 1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷应分别自成系统。 | ||

2 | 2 用电负荷或重要用电负荷容量较大时,宜从变电所以放射式配电。 | ||

3 | 3 高层民用建筑的垂直供电干线,可根据负荷重要程度、负荷大小及分布情况,采用下列方式供电: | ||

1) | 1) 高层公共建筑配电箱的设置和配电回路应根据负荷性质按防火分区划分; | ||

2) 400A 及以上宜采用封闭式母线槽供电的树干式配电; | 2) 400A 及以上宜采用封闭式母线槽供电的树干式配电; | ||

3) 400A | 3) 400A 以下可采用电缆干线以放射式或树干式配电;当为树干式配电时,宜采用预制分支电缆或T 接箱等方式引至各配电箱; | ||

4) 可采用分区树干式配电。 | 4) 可采用分区树干式配电。 | ||

| 第2,300行: | 第2,313行: | ||

1 长距离敷设的刚性供电干线,应避免预期的位移引起的 损伤; | 1 长距离敷设的刚性供电干线,应避免预期的位移引起的 损伤; | ||

2 | 2 固定敷设的线路与所有重要设备、供配电装置之间的连接应选用可靠的柔性连接; | ||

3 设置在避难层的变电所,其低压配电回路不宜跨越上下 避难层; | 3 设置在避难层的变电所,其低压配电回路不宜跨越上下 避难层; | ||

| 第2,561行: | 第2,574行: | ||

注:k₁一相导体的k 值,根据导体和绝缘材料按现行国家标准《低压电气装置 | 注:k₁一相导体的k 值,根据导体和绝缘材料按现行国家标准《低压电气装置 第4-43部分:安全防护 过电流保护》GB/T 16895.5的相关规定选取; | ||

k₂—保护接地导体的k 值,按现行国家标准《低压电气装置 第5-54部分: 电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3附录A 进 行计算和选取。 | k₂—保护接地导体的k 值,按现行国家标准《低压电气装置 第5-54部分: 电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3附录A 进 行计算和选取。 | ||

| 第2,771行: | 第2,782行: | ||

1) 导体的材质、截面积、长度和敷设方式均应相同; | 1) 导体的材质、截面积、长度和敷设方式均应相同; | ||

2) | 2) 线路全长内不应有分支线路引出或用作隔离或通断的电器 ; | ||

3) 线路布置使并联导体之间的电流分配应均衡。 | 3) 线路布置使并联导体之间的电流分配应均衡。 | ||

| 第2,777行: | 第2,788行: | ||

7.6.5 配电线路的过电压及欠电压保护应符合下列规定: | 7.6.5 配电线路的过电压及欠电压保护应符合下列规定: | ||

1 | 1 配电线路的大气过电压保护应符合本标准第11章的有关规定 ; | ||

2 | 2 对于三相负荷严重不平衡的场所,当电压下降或升高对人员造成危险或造成电气装置和用电设备的损坏时,应装设过、欠电压保护; | ||

3 当被保护用电设备的运行方式允许短暂断电或短暂失压 而不出现危险时,欠电压保护器可延时动作。 | 3 当被保护用电设备的运行方式允许短暂断电或短暂失压 而不出现危险时,欠电压保护器可延时动作。 | ||

| 第2,861行: | 第2,872行: | ||

1 故障防护的设置应防止人身间接电击以及电气火灾、线 路损坏等事故;故障保护电器的选择,应根据配电系统的接地形 式,移动式、手持式或固定式电气设备的区别以及导体截面积等 因素经过技术经济比较确定; | 1 故障防护的设置应防止人身间接电击以及电气火灾、线 路损坏等事故;故障保护电器的选择,应根据配电系统的接地形 式,移动式、手持式或固定式电气设备的区别以及导体截面积等 因素经过技术经济比较确定; | ||

3 建筑物内应作总等电位联结,并符合本标准第12 . | 2 外露可导电部分应按各种系统接地形式的具体条件,与保护接地导体连接; | ||

3 建筑物内应作总等电位联结,并符合本标准第12 .7节的规定 。 | |||

7.7.6 对于交流配电系统中不超过32A 的终端回路,其故障防 护最长的切断电源时间不应大于表7.7.6的规定。 | 7.7.6 对于交流配电系统中不超过32A 的终端回路,其故障防 护最长的切断电源时间不应大于表7.7.6的规定。 | ||

2025年6月5日 (四) 16:22的版本

引用资料

标准状态

当前标准:GB51348-2019

发布日期:2019-11-22

实施日期:2020-08-01

1 总 则

1.0.1 为在民用建筑电气设计中贯彻执行国家的技术经济政策, 做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方 便,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的单体及群体民用建筑的电气设计,不适用于燃气加压站、汽车加油站的电气设计。

1.0.3 民用建筑电气设计应体现以人为本,对电磁污染、声污染及光污染采取综合治理,达到环境保护相关标准的要求,确保人居环境安全。

1.0.4 民用建筑电气设计的系统配置水平,应与工程的功能要求和使用性质相适应。

1.0.5 民用建筑电气设计应采用成熟、有效的节能措施,合理 采用分布式能源,降低能源消耗,促进绿色建筑的发展。

1.0.6 民用建筑电气设计应选择符合国家现行标准的产品,亦可采用国际先进标准且满足工程需求的产品。严禁使用已被国家淘汰的产品。

1.0.7 民用建筑电气设计应采用经实践证明行之有效的新技术,提高经济效益、社会效益。

1.0.8 民用建筑电气设计除应符合本标准外,尚应符合国家现 行有关标准的规定。

2 术语和缩略语

2.1 术 语

2.1.1 备用电源 standby power supply

当正常电源断电时,用来维持电气装置或照明系统所需的 电 源 。

2.1.2 应急电源 emergency power supply(EPS)

用作应急供电系统组成部分的电源。

2.1.3 不间断电源 uninterruptible power supply(UPS)

能够提供满足电子信息设备与计算机系统供电质量要求的, 不间断供电的后备电源装置。

2.1.4 保护导体 protective conductor

由保护联结导体、保护接地导体和接地导体组成,起安全保 护作用的导体。

2.1.5 接地导体 earth conductor

在布线系统、电气装置或用电设备的总接地端子与接地极或 接地网之间,提供导电通路或部分导电通路的导体。

2.1.6 保护接地导体 (PE) protective earthing conductor

用于保护接地的导体。

2.1.7 保护联结导体 protective bonding conductor

用于保护等电位联结的导体。

2.1.8 中性导体 (N) neutral conductor

与中性点连接并用于配电的导体。

2.1.9 保护接地中性导体 (PEN)

具有保护接地导体和中性导体两种功能的导体。

2.1.10 接地干线 earthing busbar

与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。

2.1.11 总接地端子 main earthing terminal

总接地母线 main earthing busbar

电气装置接地配置的一部分,并能用于与多个接地用的导体 实行电气连接的端子或总母线。

2.1.12 剩余电流 residual current

电气回路给定点处的所有带电体电流值的矢量和。

2.1.13 特低电压 extra-low voltage(ELV)

相间电压或相对地电压不超过交流均方根值50V 的电压, 即符合现行国家标准《建筑物电气装置的电压区段》 GB/T 18379规定的有关I 类电压限值的电压。

2.1.14 安全特低电压系统 safety extra low voltage system (SELV)

在正常条件下不接地的、电压不超过特低电压的电气系统。

2.1.15 保护特低电压系统 protection of extra low voltage system(PELV)

在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统。

2.1.16 外露可导电部分 exposed-conductive-part

用电设备上能触及的可导电部分。

2.1.17 外界可导电部分 extraneous-conductive-part

非电气装置的组成部分,且易于引入电位的可导电部分。

2.1.18 保护接地 protective earthing;protective grounding

为了电气安全,将一个系统、装置或设备的外露可导电部分 接到保护接地导体上。

2.1.19 功能接地 functional earthing;functional grounding

出于电气安全之外的目的,保证系统、装置或设备正常与稳 定运行需要的接地。

2.1.20 功能性开关电器 functional switching device

为了电气线路或用电设备正常工作,对电气线路或用电设备 的供电进行通、断或转换的电器。

2.1.21 接地故障 earth fault;ground fault

带电导体和大地之间意外出现导电通路。

2.1.22 接地配置 earthing arrangement;grounding arrange- ment

接地系统 earthing system

系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和器件称为 接地配置,也称为接地系统。

2.1.23 接地极 earth electrode;ground electrode

埋入土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部分 。

2.1.24 接地网 earth-electrode network;ground-electrode network

接地配置的组成部分,仅包括接地极及其相互连接部分。

2.1.25 等电位联结 equipotential bonding

为达到等电位,多个可导电部分间的电连接。

2.1.26 防雷装置 lightning protection devic

接闪器、引下线、接地网、电涌保护器及其他连接导体的总和 。

2.1.27 雷电波侵入 lightning surge on incoming services

由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。

2.1.28 雷 击 电 磁 脉 冲 lightning electromagnetic impulse (LEMP)

作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。

2.1.29 雷电防护区 lightning protection zone

需要规定和控制雷电电磁环境的区域。

2.1.30 防护区 protection area

允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。

2.1.31 禁区 restricted area

不允许未授权人员出入(或窥视)的防护区域或部位。

2.1.32 盲区 blind zone

在警戒范围内,安全防范手段未能覆盖的区域。

2.1.33 纵深防护 longitudinal-depth protection

根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防护区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施,分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。

2.1.34 最大声压级 maximum sound pressure level

扩声系统在听众席产生的最高稳态声压级。

2.1.35 传输频率特性 transmission frequency characteristic

厅堂内各测点处稳态声压级的平均值,相对于扩声系统传声器处声压级或扩声设备输入端电压的幅频响应。

2.1.36 传声增益 sound transmission gain

扩声系统达到可用增益时,声场内各测量点处稳态声压级的平均值与扩声系统传声器处声压级的差值。

2.1.37 声场不均匀度 sound field nonuniformity

扩声时,厅内各测量点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值,以dB表示。

2.1.38 楼宇自动化系统 building automation system(BAS)

将建筑物(群)内的电力、照明、空调、给水排水等机电设备或系统进行集中监视、控制和管理的综合系统。通常为分散控 制、集中监视与管理的计算机控制系统,亦称建筑设备监控系统 。

2.1.39 分布式计算机系统 distributed computer system(DCS)

由多台分散安装在现场的计算机实现分布式检测与控制,然后经互联网络构成一个统一的计算机系统。分布式计算机系统是 多种计算机系统的一种新形式,其核心是集中管理与分散控制。

2.1.40 现场总线控制系统 field bus control system(FCS)

安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装 置之间的数字式、串行、多点通信数据总线称为现场总线。它将 现场各控制器及仪表设备互连,构成现场总线控制系统;将控制功能彻底下放到现场。

2.1.41 综合布线系统 generic cabling system

建筑物或建筑群内由支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、插接软线和连接器件组成,能满足语音、数据、图文和视频 等信息传输要求的系统。

2.1.42 电磁环境 electromagnetic environment

存在于给定场所的所有电磁现象的总和。

2.1.43 电磁兼容性 electromagnetic compatibility

设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的 其他设备和系统构成不能承受的电磁骚扰的能力。

2.1.44 电磁干扰 electromagnetic interference

电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。

2.1.45 电磁辐射 electromagnetic radiation

能量以电磁波形式由源发射到空间的现象和能量以电磁波形式在空间传播。

2.1.46 电磁屏蔽 electromagnetic shielding

由导电材料制成的,用以减弱变化的电磁场透入给定区域的屏蔽。

2.1.47 电子信息系统 electronic information system

由计算机、有/无线通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定 应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处 理的人机系统。

2.1.48 以太网供电 power over ethernet(POE)

以太网供电是指在现有的以太网布线基础架构不做任何改动的情况下,为一些基于 IP 的终端,传输数据信号的同时,还能为此类设备供电的技术。简称为POE。

2.1.49 冗余磁盘阵列 redundant arrays of independent disks (RAID)

独立冗余磁盘阵列。RAID 是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。

2.2 缩 略 语

AI(Analog Input) 模拟量输入(模入)

AO(Analog Output) 模拟量输出(模出)

ATM(Asynchronous Transfer Mode)异步传输模式

BAS(Building Automation System) 楼宇自动化系统

BD(Building Distributor) 建筑物配线设备(架)

BMS(Building Management System) 建筑设备管理系统

CD(Campus Distributor) 建筑群配线设备

CP(Consolidation Point) 集合点

DDC(Direct Digital Control) 直接数字控制器

DI(Digital Input) 开关量(数字量)输入(开入)

DO(Digital Output) 开关量(数字量)输出(开出)

FAS(Fire Alarm System)火灾自动报警系统

FD(Floor Distributor)楼层配线设备

ISDN(Integrated Services Digital Network) 综合业务数字网

I/O(Input/Output) 输入/输出

KB(Kilobyte) 千位(千字节)

LED(Light Emitting Diode) 发光二极管显示

NTU(Network Terminal Unit) 网络终端设备

PLC(Programmable Logic Controller) 可编程序逻辑控制器

PSTN(Public Switched Telephone Network) 公用电话网

RAM(Random Access Memory) 随机读写存储器

ROM(Read Only Memory) 只读存储器

SAS(Security Protection &.Alarm System)

安全防范系统 SPD(Surge Protect Device)电涌保护器

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 传输控制协议/网际协议

TE(Terminal Equipment) 终端设备

TO(Telecommunication Outlet) 信息插座

VLAN(Virtual Local Area Network) 虚拟局域网

3 供配电系统

3.1 一 般 规 定

3.1.1 本章可适用于民用建筑中35kV及以下供配电系统的设计 。

3.1.2 供配电系统的设计应根据民用建筑工程的负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模和发展规划以及当地供电条件,合理确定设计方案。

3.1.3 供配电系统的设计应简单可靠,减少电能损耗,便于维护管理,并在满足现有使用要求的同时,适度兼顾未来发展的需要 。

3.1.4 供配电系统的设计,除应符合本标准外,尚应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。

3.2 负荷分级及供电要求

3.2.1 用电负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响程度确定,并符合下列要求。

1 符合下列情况之一时,应定为一级负荷:

1)中断供电将造成人身伤害;

2)中断供电将造成重大损失或重大影响;

3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,或造成人员密集的公共场所秩序严重混乱。

特别重要场所不允许中断供电的负荷应定为一级负荷中的特别重要负荷。

2 符合下列情况之一时,应定为二级负荷:

1)中断供电将造成较大损失或较大影响;

2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作或造成人员密集的公共场所秩序混乱。

3 不属于一级和二级的用电负荷应定为三级负荷。

3.2.2 民用建筑中各类建筑物或场所的主要用电负荷级别,可按本标准附录A 选定。

3.2.3 150m 及以上的超高层公共建筑的消防负荷应为一级负荷中的特别重要负荷。

3.2.4 当主体建筑中有一级负荷中的特别重要负荷时,确保其正常运行的空调设备宜为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负 荷时,确保其正常运行的空调设备宜为二级负荷。

3.2.5 重要电信机房的交流电源,其负荷级别应不低于该建筑中最高等级的用电负荷。

3.2.6 住宅小区的给水泵房、供暖锅炉房及换热站的用电负荷不应低于二级。

3.2.7 大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机/候车大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电,应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。

3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,其供电应符合下列要求 :

1 除双重电源供电外,尚应增设应急电源供电;

2 应急电源供电回路应自成系统,且不得将其他负荷接入应急供电回路;

3 应急电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求;

4 应急电源的供电时间,应满足用电设备最长持续运行时间的要求;

5 对一级负荷中的特别重要负荷的末端配电箱切换开关上端口宜设置电源监测和故障报警。

3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。

3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定:

1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV 或 1 0kV 双 回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由 一 回35kV 、20kV 或10kV 专用的架空线路供电;

2 当建筑物由一路35kV、20kV 或 1 0kV 电源供电时,二 级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换 供电,另有特殊规定者除外;

3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;

4 对于冷水机组(包括其附属设备)等季节性负荷为二级负荷时,可由一台专用变压器供电;

5 由双重电源的两个低压回路交叉供电的照明系统,其负荷等级可定为二级负荷。

3.2.12 三级负荷可采用单电源单回路供电。

3.2.13 互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作 泵和备用泵供电。

3.2.14 对于不允许电源瞬时中断的负荷,应设置UPS不间断 电源装置供电。

3.3 电源及供配电系统

3.3.1 当供电电压为35kV 且负荷集中、配电线路电压损失符 合要求、无其他高压用电设备、经济性合理时,可直接降至低压 配电电压。

3.3.2 同时供电的双重电源供配电系统中,其中一个回路中断 供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷的供电 要求。

3.3.3 当符合下列条件之一时,用电单位应设置自备电源:

1 一级负荷中含有特别重要负荷;

2 设置自备电源比从电力系统取得第二电源更经济合理,或第二电源不能满足一级负荷要求;

3 当双重电源中的一路为冷备用,且不能满足消防电源允 许中断供电时间的要求;

4 建筑高度超过50m 的公共建筑的外部只有一 回电源不能 满足用电要求。

3.3.4 应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。

3.3.5 需要双重电源供电的用电单位,宜采用同级电压供电。

3.3.6 采 用 3 5kV 、20kV 或 1 0kV 双重电源供电的民用建筑, 其高压侧宜由单母线分段组成供配电系统,两段母线间宜设联络 开关。

3.3.7 3 5kV、20kV 或 1 0kV 供配电系统中,同 一 电压等级的 配电级数不宜多于两级,低压系统不宜多于三级。

3.3.8 公共建筑内的35kV 、20kV 或 1 0kV 供电系统宜采用放 射式。

3.3.9 下列电源可作为应急电源或备用电源:

1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;

2 独立于正常电源的发电机组;

3 蓄电池组。

3.3.10 应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下 列规定:

1 允许中断供电时间为30s(60s) 的供电,可选用快速自 动启动的应急发电机组;

2 自动投入装置的动作时间能满足允许中断供电时间时, 可选用独立于正常电源之外的专用馈电线路;

3 连续供电或允许中断供电时间为毫秒级装置的供电,可 选用蓄电池静止型不间断电源装置 (UPS);

4 除本条第3款外,允许中断供电时间为毫秒级的应急照 明供电,可采用应急照明集中电源装置 (EPS)。

3.3.11 住宅小区的供配电系统,宜符合下列规定:

1 住宅小区的20kV 或 1 0kV 供电系统宜采用环网方式;

2 高层住宅宜在首层或地下一层设置20kV(10kV)/0.4kV 户内变电所或室外预装式变电站;

3 多层住宅小区、别墅群宜分区设置20kV(10kV)/0.4kV 独立变电所或室外预装式变电站。

3.3.12 超高层建筑供配电系统宜按照超高层建筑内的不同功能 分区及避难层划分设置相对独立的供配电系统。

3.3.13 大型城市综合体建筑的供配电系统宜按照不同业态设置 相对独立的供配电系统。

3.3.14 居住建筑住户内的用电设备与商业网点、配套设施及公 共场所的用电设备应分别设置用电计量。建筑内的各个不同功能 分区、不同业态、不同类别的用电宜根据使用及管理需要分别设 置电能计量。

3.4 电压等级选择和电能质量

3.4.1 当用电设备的安装容量在250kW 及以上或变压器安装容 量在160kVA 及以上时,宜以20kV 或 1 0kV 供电;当用电设备 总容量在250kW 以下或变压器安装容量在160kVA 以下时,可 由低压380V/220V 供电。

3.4.2 当供电距离超过300m 且采取增大线路截面积经济性较 差时,柴油发电机组宜采用10kV 及以上电压等级。

3.4.3 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值 (以额定电压的百分数表示),宜符合下列规定:

1 照明:室内场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般 工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、 -10%;应急照 明、景观照明、道路照明和警卫照明等为+5%、 -10%;

2 一般电动机为±5%;

3 电梯电动机为±7%;

4 其他用电设备,当无特殊规定时为±5%。

3.4.4 当35kV 、20kV 或 1 0kV 电源电压偏差不能满足用电单 位对电压质量的要求,且单独设置调压装置技术经济不合理时,可采用35kV 、20kV 或 1 0kV 的有载调压变压器。

3.4.5 为了限制电压波动在合理的范围内,对冲击性低压负荷 宜采取下列措施:

1 采用专线供电;

2 与其他负荷共用配电线路时,宜降低配电线路阻抗;

3 较大功率的冲击性负荷、冲击性负荷群与对电压波动敏 感的负荷,宜由不同变压器供电;

4 采用动态无功补偿装置或动态电压调节装置。

3.4.6 为降低三相低压配电系统负荷的不平衡,宜采取下列措施:

1 220V 单相用电设备接入220V/380V 三相系统时,宜使 三相负荷平衡;

2 由地区公共低压电网供电的220V 用电负荷,线路电流 小于或等于60A 时,可采用220V 单相供电;大于60A 时,宜 采用220V/380V 三相供电。

3.4.7 配电系统中的谐波电压和在公共连接点注入的谐波电流 允许限值,宜符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》 GB/T 14549的规定。

3.4.8 对于谐波电流较大的非线性负荷,宜采用有源滤波器进 行谐波治理,并符合下列要求:

1 当预期非线性负荷容量较大时,应在变电所预留装设滤波器的安装位置;

2 当预期用电设备产生较大谐波时,宜在其配电箱处设置滤波器;

3 当采用树干式配电时,宜在设备安装处设置滤波器;当 采用放射式配电时,可在变压器二次母线处设置滤波器。

3.4.9 容量较大、较稳定运行的非线性用电设备、频谱特征较 为单一时,宜采用并联无源滤波器,并宜在谐波源处就地装设。

3.4.10 容量较大、频谱特征复杂的谐波源,宜采用无源滤波器与有源滤波器混合装设的方式。

3.4.11 谐波含量较高且容量较大的低压用电设备,宜采用单独的配电回路供电。

3.5 负 荷 计 算

3.5.1 负荷计算应包括下列内容:

1 有功功率、无功功率、视在功率、无功补偿;

2 一级、二级及三级负荷容量;

3 季节性负荷容量。

3.5.2 方案设计阶段可采用单位指标法;初步设计及施工图设 计阶段,宜采用需要系数法。

3.5.3 当消防用电设备的计算负荷大于火灾切除的非消防负荷 时,应按未切除的非消防负荷加上消防负荷计算总负荷。否则, 计算总负荷时不应考虑消防负荷容量。

3.5.4 建筑物消防用电设备的计算负荷,应按共用的消防用电 设备、发生火灾的防火分区内的消防用电设备及所有与其关联的 防火分区消防用电设备的计算负荷之和确定。

3.5.5 自备应急发电机的负荷计算应满足下列要求:

1 当自备应急发电机仅为一级负荷中的特别重要负荷供电 时,应按一级负荷中的特别重要负荷的计算容量,选择自备应急 发电机容量;

2 当自备应急发电机为同时使用的消防负荷及火灾时不允 许中断供电的非消防负荷供电时,应按两者的计算负荷之和,选择应急发电机容量;

3 当自备应急发电机作为第二电源时,计算容量应按消防状态与非消防状态对第二电源需求的较大值,选择自备应急发电 机容量。

3.5.6 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,可全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,宜将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

3.6 无 功 补 偿

3.6.1 35kV 及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,补偿基本无功功率的电容器组,宜在变电所内集中设置。有高压负荷时宜考虑高压无功补偿。

3.6.2 当民用建筑内设有多个变电所时,宜在各个变电所内的变压器低压侧设置无功补偿。

3.6.3 容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率 宜单独就地补偿。

3.6.4 变电所计量点的功率因数不宜低于0.9。

3.6.5 在受谐波影响较大的用电设备的供电线路上装设电容器 组时,宜串联电抗器。

3.6.6 民用建筑内的供配电系统宜采用成套无功补偿柜。具有 下列情况之一时,宜采用无功自动补偿装置:

1 避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时;

2 避免在轻载下电压过高,装设无功补偿装置时;

3 只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷情 况下的电压偏差允许值时。

4 变 电 所

4.1 一 般 规 定

4.1.1 本章可适用于交流电压为35kV 及以下的变电所设计。

4.1.2 变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、供 电条件、节约电能、安装、运行维护要求等因素,合理确定设计 方案,并适当考虑发展的可能性。

4.1.3 变电所设计和电气设备的安装应采取抗震措施,并应符 合现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB 50260的规定。

4.1.4 变电所设计除应符合本标准外,尚应符合现行国家标准 《35kV~110kV 变电站设计规范》 GB 50059、《3~110kV 高压 配电装置设计规范》 GB50060、《20kV 及以下变电所设计规范》 GB 50053的规定。

4.2 所 址 选 择

4.2.1 变电所位置选择,应符合下列要求:

1 深入或靠近负荷中心;

2 进出线方便;

3 设备吊装、运输方便;

4 不应设在对防电磁辐射干扰有较高要求的场所;

5 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,当无法远 离时,不应设在污染源的下风侧;

6 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常有水并可能漏水 场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻;如果贴邻,相邻隔墙应 做无渗漏、无结露等防水处理;

7 变电所为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积 水的场所。

4.2.2 变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。 变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求降低湿度及增设 机械通风等。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或 积水从其他渠道浸泡变电所的措施。

4.2.3 民用建筑宜按不同业态和功能分区设置变电所,当供电 负荷较大,供电半径较长时,宜分散设置;超高层建筑的变电所 宜分设在地下室、裙房、避难层、设备层及屋顶层等处。

4.3 配电变压器选择

4.3.1 配电变压器选择应根据建筑物的性质、负荷情况和环境 条件确定,并应选用低损耗、低噪声的节能型变压器。

4.3.2 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%;当有一级 和二级负荷时,宜装设两台及以上变压器,当一台变压器停运 时,其余变压器容量应满足一级和二级负荷用电要求。

4.3.3 当符合下列条件之一时,可设专用变压器:

1 电力和照明采用共用变压器将严重影响照明质量及光源 寿命时,照明可设专用变压器;

2 季节性负荷容量较大或冲击性负荷严重影响电能质量时;

3 单相负荷容量较大,由于不平衡负荷引起中性导体电流 超过Yyn0 结线组别变压器低压绕组额定电流的25%时,可设置 单相变压器;只有单相负荷且容量不是很大时,也可设置单相变 压 器 ;

4 出于功能需要的某些特殊设备;

5 当220V/380V 电源系统为不接地或经高阻抗接地的IT 接地形式,且无中性线 (N) 时,照明系统应设专用变压器。

4.3.4 供电系统中,配电变压器宜选用Dynl1 结线组别的变 压 器 。

4.3.5 设置在民用建筑内的变压器,应选择干式变压器、气体 绝缘变压器或非可燃性液体绝缘变压器。

4.3.6 设置在民用建筑物室外的变电所,当单台变压器油量为100kg 及以上时,应有储油或挡油、排油等防火措施。

4.3.7 变压器低压侧电压为0.4kV 时,单台变压器容量不宜大 于2000kVA, 当仅有一台时,不宜大于1250kVA; 预装式变电 站变压器容量采用干式变压器时不宜大于800kVA, 采用油浸式 变压器时不宜大于630kVA。

4.4 主接线及电器选择

4.4.1 变电所电压为35kV 、20kV 或10kV 及0 .4kV 侧的母线 时,宜采用单母线或单母线分段接线形式。

4.4.2 35kV 及出线回路较多的20kV 或10kV 变电所的电源进 线开关宜采用断路器。35kV 、20kV 或 1 0kV 变电所,35kV 侧 及有继电保护和自动装置要求的20kV 或 1 0kV 母线分段处,宜 装设与电源进线开关相同型号的断路器。20kV 或 1 0kV 侧无继 电保护和自动装置要求的母线分段处,可装设负荷开关或负荷开 关-熔断器组合电器。

4.4.3 20kV 或 1 0kV 变电所,当供电容量较小、出线回路数 少、无继电保护和自动装置要求时,变电所20kV 或 1 0kV 电源 进线开关可采用负荷开关-熔断器组合电器。

4.4.4 采用电压为35kV 、20kV 或 1 0kV 固定式配电装置时, 应在电源侧装设隔离开关;在架空出线回路或有反馈电可能的电 缆出线回路中,尚应在出线侧装设隔离开关。

4.4.5 电压为35kV 、20kV 或10kV 的配出回路开关的出线侧, 应装设与该回路开关有机械联锁的接地开关电器和带电指示灯或 电压监视器。

4.4.6 两个变电所之间的电气联络线路,应在两侧均装设断路 器,当低压系统采用固定式配电装置,断路器的电源侧应装设隔 离开关。

4.4.7 当同一用电单位由总变电所以放射式向分变电所供电时, 分变电所的电源进线开关选择应符合下列规定:

1 电源进线开关宜采用负荷开关,当有继电保护要求时,应采用断路器;

2 总变电所和分变电所相邻或位于同一建筑平面内,且两 所之间无其他阻隔而能直接相通,出线断路器能有效保护变压器 和线路时,分变电所的进线可不设开关;

3 分变电所变压器容量大于或等于1250kVA 时,其高压 侧进线开关宜采用断路器;小于或等于1000kVA 时,其高压侧 进线开关可采用负荷开关电器或负荷开关-熔断器组合电器,此 时应将变压器温度信号上传。

4.4.8 35kV 、20kV 或 1 0kV 并联电力电容器组的主开关,应 选用适合35kV 、20kV 或 1 0kV 并联电力电容器组操作的断路 器。有自动投切功能时应采用35kV、20kV 或10kV 高压真空接 触器进行投切控制。

4.4.9 35kV 、20kV 或 1 0kV 母线上的避雷器和电压互感器可 合用一组隔离电器。

4.4.10 用电单位的35kV 、20kV 或10kV 电源进线处,应根据 当地供电部门的规定,装设或预留专供计量用的电压、电流互 感 器 。

4.4.11 当35kV 、20kV 或 1 0kV 的开关设备选用真空断路器 时,应装设过电压吸收装置。

4.4.12 对于电压为0.4kV 系统,开关设备的选择应符合下列 规 定 :

1 变压器低压侧电源开关宜采用断路器。

2 当低压母线分段开关采用自动投切方式时,应采用断路 器,且应符合下列要求:

1) 应装设“自投自复”、“自投手复”、“自投停用”三种 状态的位置选择开关;

2) 低压母联断路器自投时应有一定的延时,当电源主断 路器因手动、过载或短路故障分闸时,低压母联断路 器不得自动合闸;

3)有防止不同电源并联运行要求时,两个电源主断路器与母联断路器只允许两个同时合闸,3个断路器之间 应有电气联锁。

3 低压系统采用固定式配电装置时,其中的断路器等开关设 备的电源侧,应装设隔离开关。当母线为双电源时,其电源或变压 器的低压出线断路器和母线联络断路器的两侧均应装设隔离开关。

4.4.13 当自备电源接人变电所相同电压等级的配电系统时,应 符合下列规定:

1 接入开关与供电电源网络之间应有电气联锁,防止并网 运 行 ;

2 应避免与供电电源网络的计量混淆;

3 接线应有一定的灵活性,并应满足在特殊情况下,相对 重要负荷的用电;

4 与变电所变压器中性点接地形式不同时,电源接入开关 的选择应满足接地形式的切换要求。

4.5 变电所型式和布置

4.5.1 变电所的型式应根据建筑物(群)分布、周围环境条件 和用电负荷的密度综合确定,并应符合下列规定:

1 高层或大型公共建筑应设室内变电所;

2 小型分散的公共建筑群及住宅小区宜设户外预装式变电 所,有条件时也可设置室内或外附式变电所。

4.5.2 民用建筑内变电所,不应设置裸露带电导体或装置,不 应设置带可燃性油的电气设备和变压器,其布置应符合下列 规 定 :

1 35kV、20kV 或 1 0kV 配电装置、低压配电装置和干式 变压器等可设置在同一房间内;

2 20kV、10kV 具有IP2X 防护等级外壳的配电装置和干式 变压器,可相互靠近布置。

4.5.3 内设可燃性油浸变压器的室外独立变电所与其他建筑物 之间的防火间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求,并应符合下列规定:

1 变压器应分别设置在单独的房间内,变电所宜为单层建 筑,当为两层布置时,变压器应设置在底层;

2 可燃性油浸电力电容器应设置在单独房间内;

3 变压器在正常运行时应能方便和安全地对油位、油温等 进行观察,并易于抽取油样;

4 变压器的进线可采用电缆,出线可采用母线槽或电缆;

5 变压器门应向外开启;变压器室内可不考虑吊芯检修, 但门前应有运输通道;

6 变压器室应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。

4.5.4 由同一变电所供给一级负荷用电设备的两个回路电源的 配电装置宜分列设置,当不能分列设置时,其母线分段处应设置 防火隔板或有门洞的隔墙。

4.5.5 供给非消防一级负荷用电设备的两个1kV 回路的电缆不 宜敷设在同一电缆沟内。当无法分开时,宜采用绝缘和护套均为 难燃B1级的电缆,分别设置在电缆沟的两侧支架上。

4.5.6 配电装置室内宜留有适当数量的备用位置。0.4kV 的配 电装置,尚应留有适当数量的备用回路。

4.5.7 户外预装式变电站的进、出线宜采用电缆。

4.5.8 有人值班的变电所应设值班室。值班室应能直通或经过 走道与配电装置室相通,且值班室应有直接通向室外或通向疏散 走道的门。值班室也可与低压配电装置室合并,此时值班人员工 作的一端,配电装置与墙的净距不应小于3m。

4.5.9 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的净距不 应小于表4.5.9的规定。

表4.5.9 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)

| 变压器容量(kVA)\ 项目 | 100~1000 | 1250~2500 | 3150(20kV) |

|---|---|---|---|

| 油浸变压器外廓与后壁、侧壁净距 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |

续表4.5.9

| 变压器容量(kVA)\ 项目 | 100~1000 | 1250~2500 | 3150(20kV) |

|---|---|---|---|

| 油浸变压器外廓与门净距 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |

| 干式变压器带有IP2X及以上防护等级 金属外壳与后壁、侧壁净距 |

0.6 | 0.8 | 1.0 |

| 干式变压器带有IP2X及以上防护等级 金属外壳与门净距 |

0.8 | 1.0 | 1.2 |

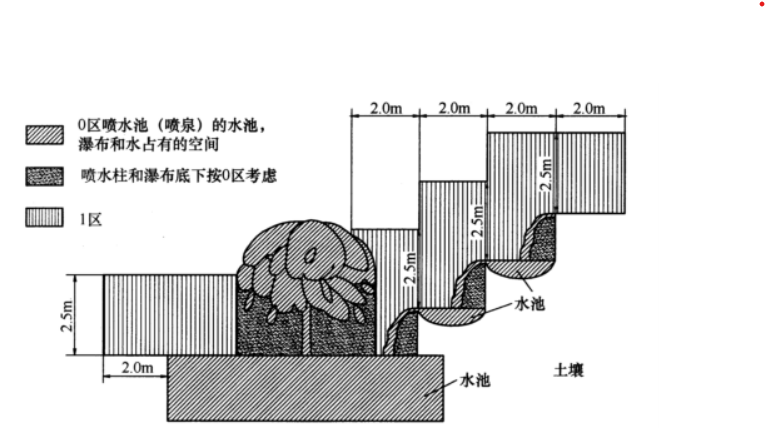

4.5.10 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳 间 的 净 距 不 应 小 于 表 4 . 5 . 1 0 的规定,如图4 . 5 . 10- 1 和图4.5.10-2所示。

表4.5.10 变压器防护外壳间的最小净距 (m )

| 变压器容量(kVA)\ 项目 | 100~1000 | 1250~2500 | 3150(20kV) | |

|---|---|---|---|---|

| 变压器侧面具有IP2X防护 等级及以上的金属外壳 |

A | 可贴邻布置 | 可贴邻布置 | 可贴邻布置 |

| 考虑变压器外壳之间有 一台变压器拉出防护外壳 |

B① | 变压器宽度b加0.6 | 变压器宽度b加0.6 | 变压器宽度b加0.8 |

| 不考虑变压器外壳之间有 一台变压器拉出防护外壳 |

B | 1.0 | 1.2 | 1.5 |

注:①当变压器外壳的门为不可拆卸式时,其B 值应是门扇的宽度C 加变压器宽 度b 之和再加0.3m。

图4.5.10-2 多台干式变压器之间B 值

4.635kV 、20kV 、10kV 配电装置

4.6.1 35kV 、20kV 或 1 0kV 配电装置的布置和导体、电器的 选择应符合下列规定:

1 配电装置的布置和导体、电器的选择,应不危及人身安 全和周围设备安全,并应满足在正常运行、检修、短路和过电压 情况下的要求;

2 配电装置的布置应便于设备的操作、搬运、检修和试验, 并应考虑电缆或架空线进出线方便;

3 配电装置的绝缘等级应与电网的标称电压相配合;

4 配电装置之间相邻带电部分的额定电压不同时,应按较 高的额定电压确定其安全净距。

4.6.2 配电装置室内各种通道的净宽不应小于表4 .6 .2- 1和 表4.6.2-2的规定。

表4.6.2-120(10)kV配电装置室内各种通道的最小净宽 (m )

| 开关柜布置方式 | 柜后维护通道 | 柜前操作通道 | |

|---|---|---|---|

| 固定式 | 手车式 | ||

| 单排布置 | 0.8 | 1.5 | 单车长度+1.2 |

| 双排面对面布置 | 0.8 | 2.0 | 双车长度+0.9 |

续表4.6.2-1

| 开关柜布置方式 | 柜后维护通道 | 柜前操作通道 | |

|---|---|---|---|

| 固定式 | 手车式 | ||

| 双排面对面布置 | 1.0 | 1.5 | 单车长度+1.2 |

注:1 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm, 侧面与墙净距应大于200mm;

2 通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。

表4.6.2-2 35kV配电装置室内各种通道的最小净宽 (m )

| 开关柜布置方式 | 柜后维护通道 | 柜前操作通道 | |

|---|---|---|---|

| 固定式 | 手车式 | ||

| 单排布置 | 1.0 | 1.5 | 单车长度+1.2 |

| 双排面对面布置 | 1.0 | 2.0 | 双车长度+0.9 |

| 双排面对面布置 | 1.2 | 1.5 | 单车长度+1.2 |

注:1 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于 50mm, 侧面与墙净距应大于200mm;

2 通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。

4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于1 . 0m,当有梁时,距梁底不宜小于0 .8m。

4.7 低压配电装置

4.7.1 选择低压配电装置时,除应满足所在低压系统的标称电 压、频率及所在回路的计算电流外,尚应满足短路条件下的动、 热稳定要求。对于要求断开短路电流的保护电器,其极限通断能力应大于系统最大运行方式的短路电流。

4.7.2 配电装置的布置,应综合设备的操作、搬运、检修和试验要求等因素确定。

4.7.3 当成排布置的配电柜长度大于6m 时,柜后面的通道应设置两个出口。当两个出口之间的距离大于15m 时,尚应增加出口 。

4.7.4 成排布置的配电柜,其柜前和柜后的通道净宽不应小于表4 . 7 . 4的规定。

表4.7.4 配电柜前后通道最小净宽 (m )

| 配电屏种类 | 单排布置 | 双排面对面布置 | 双排背对背布置 | 多排同向布置 | 屏侧通道 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 柜前 | 柜后 | 柜前 |

柜后 | 柜前 | 柜后 | 柜前 |

前、后排柜距墙 | |||||||

| 维护 | 操作 | 维护 | 操作 | 维护 | 操作 | 前排柜前 | 后排柜后 | |||||||

| 固定式 |

不受限制时 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |

| 受限制时 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |

| 抽屉式 |

不受限制时 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 1.0 |

| 受限制时 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |

注:1 当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少0.2m;

2 各种布置方式,柜端通道不应小于0.8m;

3 控制屏、柜的通道最小宽度可按本表确定;

4 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于 50mm, 侧面与墙净距应大于200mm。

4.8 并联电力电容器装置

4.8.1 本节可适用于电压为10kV 及以下和单组容量为 1200kvar 及以下并联补偿用的电力电容器装置设计。

4.8.2 设置在民用建筑中的低压无功补偿并联电容器应采用干 式电容器。

4.8.3 并联电容器组应装设单独的控制和保护装置。为提高单台用电设备功率因数用的并联电容器组,可与该设备共用控制和 保护装置。

4.8.4 低压成套电容器柜可与低压配电柜并列布置;当低压成 套电容器柜单列布置时,柜前操作及维护通道不应小于1.5m; 当双列布置时,柜面之间距离不应小于2m。

4.9 所用电源及操作电源

4.9.1 变电所所用电源应符合下列规定:

1 变电所需要两路交流220V/380V 所用电源,可分别引自 配电变压器低压侧两段母线。无配电变压器时,可引自较近的配 电变压器。距配电变压器较远时,宜设所用变压器。

2 重要或规模较大的变电所,宜设两台所用变压器,安装 在高压开关柜内,容量为30kVA~50kVA 。 分别提供两回路所 用电源,并宜装设备用电源自动投入装置。

3 大中型变电所宜设检修电源。

4.9.2 变电所操作电源应符合下列规定:

1 35kV、20kV 或 1 0kV 变电所的直流操作电源,宜采用 免维护阀控式密封铅酸蓄电池组。根据变电所的规模,可选用壁 挂式或落地式直流屏,也可选用安装于高压开关柜仪表室变电所 用小型直流电源,其交流电源直接取自电压互感器二次侧。

2 当断路器(采用弹簧储能)操动机构的储能与合、分闸 需要的电源小于10A 时,直流操作电源宜采用110V。

3 当采用直流电源装置作操作电源时,直流母线电压允许 波动范围应为额定电压的85%~110%,纹波系数不应大于1%。

4 交流操作电源为交流220V, 应具有双电源切换装置。控 制电源采用不接地系统,并设有绝缘检查装置。

5 当小型变电所采用弹簧储能交流操动机构时,可采用在线式不间断电源装置 (UPS) 作为合分闸操作电源。为增加 UPS 的可靠性,可使用两套 UPS 并联,并应采用并联闭锁措施。

4.10 对土建专业的要求

4.10.1 可燃油油浸变压器室以及电压为35kV 、20kV 或10kV 的配电装置室和电容器室的耐火等级不得低于二级。

4.10.2 非燃或难燃介质的配电变压器室以及低压配电装置室和电容器室的耐火等级不宜低于二级。

4.10.3 民用建筑内的变电所对外开的门应为防火门,并应符合下列规定:

1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房 间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

3 变电所位于多层建筑物的首层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;

4 变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

5 变电所通向汽车库的门应为甲级防火门;

6 当变电所设置在建筑首层,且向室外开门的上层有窗或非实体墙时,变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。

4.10.4 变电所的通风窗,应采用不燃材料制作。

4.10.5 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.3m, 高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.5m。

4.10.6 当变电所设置在建筑物内时,应向结构专业提出荷载要求并应设有运输通道。当其通道为吊装孔或吊装平台时,其吊装 孔和平台的尺寸应满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂 直距离应满足吊装最高设备的需要。

设置在超高层建筑避难层、设备层的变电所,变压器容量不宜大于1250kVA, 当采用单相变压器组成三相变压器时,单相 变压器容量不大于800kVA 时可不专设运输通道。

4.10.7 当变电所与上、下或贴邻的居住、教室、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。

4.10.8 电压为35kV 、20kV 或 1 0kV 配电室和电容器室,宜装设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m 。临 街的一面不宜开设窗户。

4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并应 装锁。相邻配电装置室之间设有防火隔墙时,隔墙上的门应为甲 级防火门,并向低电压配电室开启,当隔墙仅为管理需求设置时,隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门。

4.10.10 变压器室、配电装置室、电容器室等应设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设施。

4.10.11 长度大于7m 的配电装置室,应设2个出口,并宜布 置在配电室的两端;长度大于60m的配电装置室宜设3个出口, 相邻安全出口的门间距离不应大于40m 。独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

4.10.12 变电所的电缆沟、电缆夹层和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下层时,其进出地下层的电缆口 必须采取有效的防水措施。

4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外 墙上。

4.11 对暖通及给水排水专业的要求

4.11.1 设在地上的变电所内的变压器室宜采用自然通风,设在 地下的变电所的变压器室应设机械送排风系统,夏季的排风温度 不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

4.11.2 并联电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据并联 电容器温度类别按夏季排风温度不超过并联电容器所允许的最高 环境空气温度计算。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机 械排风。

4.11.3 当变压器室、并联电容器室采用机械通风时,通风管道应采用不燃材料制作,并宜在进风口处加空气过滤器。

4.11.4 在供暖地区,控制室(值班室)应供暖,供暖计算温度 为18℃。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪 表正常运行时,应设供暖装置。控制室和配电装置室内的供暖装 置,应采取防止渗漏措施,不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

4.11.5 位于炎热地区的变电所,屋面应有隔热措施。控制室或 值班室宜设置通风或空调装置。

4.11.6 位于地下层的变电所,其控制室(值班室)应保证运行 的卫生条件,当不能满足要求时,应装设通风系统或空调装置。 在高潮湿环境地区尚应根据需要考虑设置除湿装置。

4.11.7 变压器室、并联电力电容器室、配电装置室以及控制室 (值班室)内不应有与其无关的管道通过。

4.11.8 装有六氟化硫 (SF₆) 设备的配电装置的房间,低位区 应配备SF₆ 泄漏报警仪及事故排风装置。

4.11.9 有人值班的变电所,宜设卫生间及给水排水设施。

5 继电保护、自动装置及电气测量

5.1 一 般 规 定

5.1.1 本章可适用于民用建筑中35kV 、20kV或10kV电力设 备和线路的继电保护及35kV 及以下电力设备和线路的电气 测量。

5.1.2 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性 的要求。

5.1.3 变电所可根据需求采用微机综合保护装置及变电所综合 自动化系统。

5.1.4 继电保护及电气测量的设计除符合本标准外,尚应符合 现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T 50062以及《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50063的相关规定。

5.2 继电保护的基本规定

5.2.1 电力设备和线路应装设短路故障和异常运行保护装置。 电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时 可增设辅助保护。

5.2.2 继电保护装置的接线应简单可靠,并应具有必要的检测、 闭锁等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。

5.2.3 为保证继电保护装置的选择性,对相邻设备和线路有保 护性配合要求或同一保护装置内有配合要求的元件,其上下两级 之间的灵敏性及动作时间应相互配合。

当必须加速切除短路时,可使保护装置无选择性动作,但应 利用自动重合闸或备用电源自动投入装置,缩小停电范围。

5.2.4 保护装置应具有必要的灵敏性。各类短路保护装置的灵敏系数不宜低于表5.2.4的规定。

表5.2.4 短路保护装置的最小灵敏系数

| 保护分类 | 保护类型 | 组成元件 | 最小灵敏系数 | 计算条件 |

|---|---|---|---|---|

| 主保护 | 带方向和不带方向的电流保护或电压保护 | 电流、电压元件 | 1.5 | 一 |

线路纵联差动保护 |

跳闸元件 | 2.0 | 一 | |

| 对高阻接地故障的测量元件 | 1.5 | 个别情况下为1.3 | ||

| 变压器、电动机的纵联差动保护 | 差电流元件的启动电流 | 1.5 | 按被保护设备末端短路计算 | |

| 变压器、线路、电动机的电流速断保护 | 电流元件 | 1.5 | 按保护安装处短路计算 | |

| 电流保护、电压保护 | 电流、电压元件 | 1.5 | 按保护区末端计算 | |

| 后备保护 | 远后备保护 | 电流、电压和阻抗元件 | 1.2 | 按照相邻电力设备和线路末端短路计算 |

| 近后备保护 | 电流、电压元件 | 1.3 | 按线路末端短路计算 | |

| 辅助保护 | 电流速断保护 | — | 1.2 | 按正常运行方式下保护安装处短路计算 |

注:灵敏系数应根据不利的正常运行方式(含正常检修)和不利的故障类型计算。

5.2.5 为便于分别校验保护装置和提高可靠性,主保护和后备 保护宜做到回路彼此独立。

5.2.6 当变电所35kV 、20kV 或10kV 断路器台数较多、负荷 等级较高时,宜采用直流操作继电保护。

5.2.7 当小型变电所断路器台数不多时,可采用弹簧储能操动机构合闸、电流互感器二次侧去分流分闸的交流操作继电保护。

5.2.8 当小型变电所一次接线简单,断路器台数不多,且不分 段断路器自投时,可采用在线式不间断电源装置 (UPS) 或小容 量直流电源装置作为继电保护控制电源的继电保护接线方案。继 电保护可采用分励脱扣器线圈跳闸的保护方式。

5.3 配电变压器保护

5.3.1 变压器应装设下列保护装置:

1 绕组及其引出线的相间短路;

2 绕组的匝间短路;

3 外部相间短路引起的过电流;

4 低压侧中性点直接接地或经低电阻接地侧的单相接地短路 ;

5 过负荷;

6 油面降低;

7 变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生 瓦斯或冷却系统故障。

5.3.2 变压器引出线及内部的短路故障应装设相应的保护装置。 当过电流保护时限大于0.5s 时,应装设电流速断保护,且应瞬 时动作于断开变压器的各侧断路器。

5.3.3 单台容量为2MVA 及以上的变压器,当电流速断保护灵 敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护,且应符合下列规定:

1 应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;

2 应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允 许差动保护动作跳闸;

3 差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包 括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。

5.3.4 由外部相间短路引起的变压器过电流,可采用过电流保 护作为后备保护。变压器高压侧过电流保护应与低压侧主断路器 短延时保护相配合。

5.3.5 当变压器低压侧中性点经低电阻接地时,低压侧应配置 三相式过电流保护,同时应在变压器低压侧装设零序过电流保 护,保护应设置两个时限。零序过电流保护宜接在变压器低压侧 中性点回路的零序电流互感器上。

5.3.6 容量400kVA 及以上、绕组为Y-Y 接线,且低压侧中性 点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方 式之一,所选用的保护装置应带时限动作于跳闸:

1 在低压侧中性点装设零序过电流保护装置;

2 灵敏度满足要求时,应采用三相式保护。

5.3.7 容量在400kVA 及以上、绕组为△/Y 接线,且低压侧 中性点直接接地的变压器,可利用高压侧的过电流保护兼作低压 侧单相接地短路保护,保护装置应采用三相式。当灵敏度符合要 求时,保护装置应带时限动作于跳闸;当灵敏度不符合要求时, 可按照本标准第5.3.6条第1款的要求装设保护装置,并应带时 限动作于跳闸。

5.3.8 容量400kVA 及以上变压器,当数台并列运行或单独运 行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设 过负荷保护装置。过负荷保护可采用单相式,且应带时限动作于 信号。在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或 断开部分负荷。

5.3.9 容量400kVA 及以上,在室外变电所内安装的油浸式变 压器、容量为800kVA 及以上室外安装的油浸式变压器,以及 带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护。当因壳内 故障产生微量瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号报警;当产 生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器;当变压器安装 处电源侧无断路器或短路保护时,瓦斯保护动作后应作用于信号 并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。

5.3.10 对于变压器油温度过高、绕组温度过高、油面过低、油 箱内压力过高、产生瓦斯和冷却系统故障,应装设可作用于信号 或动作于跳闸的保护装置。

5.4 20kV 或10kV 线路保护

5.4.1 20kV 或 1 0kV 线路的下列故障和异常运行,应装设相应的保护装置:

1 相间短路;

2 单相接地;

3 过负荷。

5.4.2 线路相间短路保护应按下列原则配置:

1 电流保护装置应接于两相电流互感器上,并在同一网络的所有线路上,均接于相同两相的电流互感器上;

2 保护应采用远后备方式;

3 当线路短路使变电所母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面积过小,线路的热稳定不允许带时限切除短路 时,应快速切除故障;

4 当过电流保护的时限在0.5s~0.7s 之间时,且无本条第 3款所列的情况,或无配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速 断保护。

5.4.3 线路相间短路,应按下列规定装设保护:

1 对单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段应为不带 时限的电流速断保护,第二段应为带时限的过电流保护。两段保 护均可采用定时限或反时限特性的继电器;保护装置应装设在线 路的电源侧;

2 对变电所的电源进线,可采用带时限的电流速断保护。

5.4.4 中性点不接地线路的单相接地,应装设接地保护装置, 并应符合下列规定:

1 在变电所母线上应装设接地监视装置,并动作于信号;

2 线路上宜装设有选择性的接地保护,并应动作于信号; 当危及人员和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。

5.4.5 中性点低电阻接地单侧电源线路,应配置零序电流保护,并应符合下列规定:

1 电源端(总降压变电站引出线回路)零序电流保护应设 两段,第一段应为零序电流速断保护,时限应与相间速断保护相 同;第二段应为零序过电流保护,时限应与相间过电流保护相同;

2 当零序电流速断保护不能满足选择性要求时,也可配置 两套零序过电流保护;

3 变电所的进线和引出线仅装设零序电流速断保护;零序 电流可取自加装的独立零序电流互感器,也可取自三相电流互感 器组成的零序电流滤过器,应根据接地电阻值、接地电流和整定 值大小确定。

5.4.6 可能出现过负荷的电缆线路或电缆架空混合线路,应装 设过负荷保护。保护装置宜带时限动作于信号;当危及设备安全 时,可动作于跳闸。

5.5 35kV线路保护

5.5.1 35kV 供电线路的下列故障和异常运行,应装设相应的保护装置:

1 相间短路;

2 单相接地;

3 过负荷。

5.5.2 线路相间短路保护应按下列原则配置:

1 保护应采用远后备方式。

2 下列情况应快速切除故障:

1) 如线路短路,使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时;

2) 如切除线路故障时间长,可能导致线路失去热稳定时;

3) 城市配电网络的直馈线路,为保证供电质量需要时;

4) 与高压电网临近的线路,如切除故障时间长,可能导致高压电网产生稳定问题时。

5.5.3 对单侧电源线路装设相间短路保护,可装设一段或两段式电流速断保护和过电流保护,必要时可增设复合电压闭锁元件 。

5.5.4 中性点不接地线路的单相接地故障,保护的装设原则及构成方式按照本标准第5.4.4条的规定执行。

5.5.5 中性点低电阻接地单侧电源线路,可装设一段或两段三相式电流保护,作为相间故障的主保护和后备保护;装设一段或两段零序电流保护,作为接地故障的主保护和后备保护。

5.5.6 电缆线路或电缆架空混合线路,应装设过负荷保护。保护装置宜带时限动作于信号;当危及设备安全时,可动作于跳闸 。

5.635kV 、20kV 或10kV 母线分段断路器保护

5.6.1 变电所的母线分段断路器应装设下列保护装置:

1 电流速断保护;

2 过电流保护。

5.6.2 35kV 、20kV 或 1 0kV 变电所分段断路器电流速断保护 (充电保护)仅在合闸瞬间投入,并应在合闸后自动解除。

5.6.3 分段断路器过电流保护应比出线回路的过电流保护增大 一级时限。

5.7 并联电容器保护

5.7.1 对 1 0kV 并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式, 应装设相应的保护:

1 电容器内部故障及其引出线短路;

2 电容器组和断路器之间连接线短路;

3 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压;

4 电容器组的单相接地;

5 电容器组过电压;

6 电容器组所连接的母线低电压。

5.7.2 对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,并动作于跳闸。速断保护的动作 电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时有 足够的灵敏度,保护的动作时限应防止在出现电容器充电涌流时 误动作。过电流保护装置的动作电流应按躲过电容器组长期允许 的最大工作电流整定。

5.7.3 用于单台电容器保护的外熔断器选型时,应采用电容器 专用熔断器,熔丝额定电流应按电容器额定电流的1.37倍~ 1.50倍选择。

5.7.4 当电容器组中故障电容器切除到一定数量后,引起剩余 电容器组端电压超过105%额定电压时,保护应带时限动作于信 号;过电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。 对不同接线的电容器组,可采用下列保护之一:

1 中性点不接地单星形接线的电容器组,可装设中性点电压不平衡保护;

2 中性点不接地双星形接线的电容器组,可装设中性点间电流或电压不平衡保护;

3 多段串联单星形接线的电容器组,可装设段间电压差动或桥式差电流保护。

5.7.5 不平衡保护应带有短延时的防误动的措施。

5.7.6 电容器组的单相接地故障,可利用电容器组所连接母线 上的绝缘监视装置检出;当电容器组所连接母线有引出线路时, 可装设有选择性的接地保护,并应动作于信号;必要时,保护应 动作于跳闸。安装在绝缘支架上的电容器组,可不再装设单相接地保护。

5.7.7 电容器组应装设过电压保护,并应带时限动作于信号或跳闸。

5.7.8 电容器装置应装设母线失压保护,当母线失压时,应带时限切除所有接于母线上的电容器。

5.7.9 当供配电系统有高次谐波,并可能使电容器过负荷时,电容器组宜装设过负荷保护,并应带时限动作于信号或跳闸。

5.810kV 异步电动机(电动机容量<2MW)保护

5.8.1 对10kV 异步电动机的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

1 定子绕组相间短路;

2 定子绕组单相接地;

3 定子绕组过负荷;

4 定子绕组低电压;

5 相电流不平衡及断相。

5.8.2 对电动机绕组及引出线的相间短路,应装设相应的保护 装置,并应符合下列规定:

1 宜采用电流速断保护,当电流速断保护灵敏系数不符合 要求时,应装设纵联差动保护;保护装置可采用两相或三相式接 线,并应瞬时动作于跳闸;

2 作为纵联差动保护的后备,宜装设过电流保护;保护装 置可采用两相或三相式接线,并应延时动作于跳闸。

5.8.3 对电动机单相接地故障,当接地电流大于5A 时,应装 设单相接地保护。

当单相接地电流为10A 及以上时,保护装置应动作于跳闸; 当单相接地电流为10A 以下时,保护装置可动作于跳闸,也可 动作于信号。

5.8.4 对电动机的过负荷应装设过负荷保护,并应符合下列规定 :

1 运行过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护; 保护装置应根据负荷特性,带时限动作于信号或跳闸;

2 启动或自启动困难、需防止启动或自启动时间过长的电 动机,应装设过负荷保护,并应动作于跳闸。

5.8.5 对母线电压短时降低或中断,应装设电动机低电压保护,并应符合下列规定:

1 当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开的次要电动机,以及根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机, 应装设0.5s 时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的 65%~70%;

2 在电源电压长时间消失后需自动断开的电动机,应装设 9s 时 限 的 低 电 压 保 护 , 保 护 动 作 电 压 应 为 额 定 电 压 的 45%~50%;

3 保护装置应动作于跳闸。

5.9 备用电源自动投入装置

5.9.1 下列情况,应装设备用电源自动投入装置:

1 由双电源供电的变电所和配电所,其中一个电源经常断开作为备用;

2 变电所内有备用变压器或有互为备用的电源;

3 接有一级负荷由双电源供电的母线段;

4 含有一级负荷的由双电源供电的成套装置;

5 某些重要机械的备用设备。

5.9.2 备用电源自动投入装置应符合下列要求:

1 应保证在工作电源断开后,备用电源有足够高的电压时,才投入备用电源;

2 工作电源电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作;

3 手动断开工作电源、电压互感器回路断线和备用电源无电压情况下,不应启动自动投入装置;

4 应保证自动投入装置只动作一次;

5 自动投入装置动作后,如备用电源或设备投到故障上, 应使保护加速动作并跳闸;

6 自动投入装置中,应设置工作电源的电流闭锁回路。

5.10 应急柴油发电机组与正常电源的切换

5.10.1 基于电网运行安全和地方供电部门的要求,应急柴油发电机组与正常电源之间,应采取可靠的防止并列运行的措施,即 采用“先断后合”方式。

5.10.2 继电保护的要求同备用电源自动投入方案。

5.10.3 应对柴油发电机组切换后的继电保护整定进行校验。

5.11 数字式综合保护装置

5.11.1 宜将被保护设备或线路的主保护(包括纵差保护等)及 后备保护综合在一整套装置内,共用保护装置电源及交流电压互 感器和电流互感器的二次绕组输出回路。该装置应能反应被保护 设备或线路的各种故障及异常状态,并动作于跳闸或信号。对仅 配置一套主保护的设备,应采用主保护与后备保护相互独立的 装置。

5.11.2 保护装置应尽可能根据输入的电流、电压量,自行判别 系统运行状态的变化,减少外接相关的输入信号来执行其应完成 的功能。

5.11.3 保护装置应具有在线自动检测功能,包括保护硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。

5.11.4 保护装置的整定值应满足保护功能的要求,应尽可能做 到简单、易整定;用于整定值需要改变的情况时,宜设置多套可切换的定值。

5.11.5 保护装置必须具有事故与故障记录功能,以记录保护的动作过程,为进行事故与故障分析提供详细、全面的数据信息, 但不要求代替专用的故障录波器。

5.11.6 保护装置应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息;应能输出装置的自检信息及事故与故障记录;应具有数字/ 图形输出功能及通用的输出接口。

5.11.7 时钟系统,保护装置应设硬件时钟电路,装置失去直流电源时,硬件时钟应能正常工作;应配置与外部授时源的对时 接口。

5.11.8 有后台计算机的变电所,保护装置应配置能与自动化系统相连的通信接口,通信协议符合现行行业标准《变电站通信网 络和系统 第3部分:总体要求》 DL/T860.3 的相关规定,并 宜提供必要的功能软件,如通信及维护软件、定值整定辅助软 件、故障记录分析软件、调试辅助软件等。

5.11.9 保护装置应具有独立的DC/DC 变换器供内部回路使用的电源。拉、合装置直流电源或直流电压缓慢下降及上升时,装 置不应误动作。直流消失时,应有输出触点以启动告警信号。直流电源恢复(包括缓慢恢复)时,变换器应能自动启动。

5.11.10 保护装置不应要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。

5.11.11 保护装置的软件应设有安全防护措施,防止程序出现不符合要求的更改。

5.12 变电站综合自动化系统

5.12.1 变电站综合自动化系统应具有变电所设备监控、实施数 据采集及传输、故障快速判断和隔离等基本功能;应实现与上下 级变电站监控系统、建筑设备监控 (BA) 系统(如果设有)等 其他管理系统的数据交换和远方数据通信。

5.12.2 变电站综合自动化系统应构建分层、分布式体系结构, 系统由主站层(如果设有)、变电站子站层、配电终端设备层构 成。系统主站安装在主站机房,配电子站安装于配变电站二次设 备室,微机综合保护装置就地安装。系统采用集中控制方式。

5.12.3 变电站综合自动化系统宜采用下列通信方式:

1 主站与子站间宜采用网络通信方式连接,采用树形拓扑 结构;具备“三遥”功能的变电所、开闭所等,子站和主站间宜 采用光纤通道;

2 配电远方终端至子站或主站的通信宜选用光纤通信链路, 采用链形或自愈环网等拓扑结构;

3 子站和终端间可采用其他通信方式,但在同一链路和环 网中不宜混用多种通信方式。

5.12.4 变电站综合自动化系统的设计,应遵循可靠、实用、经 济的原则。

5.13 二次回路

5.13.1 继电保护的二次回路应符合下列规定:

1 二次回路的工作电压不宜超过250V。

2 互感器二次回路连接的负荷,不应超过继电保护和自动装置工作准确等级所规定的负荷范围。

3 二次回路应采用铜芯控制电缆和绝缘导线。在绝缘可能受到油侵蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线或电缆。

4 控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750V。

5 强电控制回路铜芯控制电缆和绝缘导线的线芯最小截面积不应小于1.5mm²; 弱电控制回路铜芯控制电缆和绝缘导线的 线芯最小截面积不应小于0.5mm²。缆线芯线截面积的选择应符 合下列要求:

1) 电流互感器的工作准确等级应符合综合误差的要求; 短路电流倍数无可靠数据时,可按断路器的额定开断 电流确定最大短路电流;

2) 当全部保护和自动装置动作时,电压互感器至保护和 自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%;

3)在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过 额定电压的10%。

6 控制电缆宜选用多芯电缆,并应留有适当的备用芯;不 同安装单位的回路不应共用同一根电缆。

7 电压回路选用电压型端子, 一个端子最多允许接两根导 线;电流回路选用电流型端子, 一个端子只允许接一根导线,当 多根导线需要并接时,应选用带短接片的电流型端子在端子排上 并接。

8 屏内设备与屏外设备以及屏内不同安装单位设备之间连 接均应经端子排,同一根外部电缆的芯线不宜接至屏两侧的端子排 。

9 在可能出现操作过电压的二次回路内,应采取降低操作 过电压的措施。

10 继电保护和自动装置供电电源,应有监视其完好性的措 施;供电电源侧的保护设备应与装置内保护设备相互配合。

5.13.2 电流互感器应符合下列规定:

1 继电保护和自动装置用电流互感器应满足误差和保护动 作特性要求,宜选用P 类产品;

2 电流互感器二次绕组额定电流,可根据工程实际需要选 5A或1A;

3 用于差动保护各侧的电流互感器宜具有相同或相似的 特 性 ;

4 对于中性点不接地系统及低电阻接地系统用电流互感器, 可根据具体情况按两相或三相配置;

5 当条件受限,测量仪表和保护或自动装置共用电流互感 器的同一个二次绕组时,应将保护或自动装置接在测量仪表 之 前 ;

6 电流互感器的二次回路应只有一点接地,宜在就地端子 箱或开关柜上经端子排一点接地;几组电流互感器有电路直接联 系的保护回路,应在保护屏或开关柜上经端子排一点接地。

5.13.3 电压互感器应符合下列规定:

1 继电保护和自动装置用电压互感器主二次绕组的准确级 应为3P, 剩余电压绕组准确级应为6P。

2 电压互感器剩余电压绕组额定电压,对中性点不接地系 统及低电阻接地系统应为100V/3V。

3 当条件受限,测量仪表和保护或自动装置共用电压互感 器的同一个二次绕组时,应选用保护用电压互感器。此时,保护 或自动装置和测量仪表应分别经各自的熔断器或自动开关接入。

4 电压互感器的一次侧隔离开关断开后,其二次回路应有 防止电压反馈的措施。

5 电压互感器二次侧中性点或线圈引出端之一应接地。对 中性点不接地系统及低电阻接地系统宜采用B 相接地方式,也 可采用中性点接地方式;对V-V 接线的电压互感器,宜采用B 相接地方式。电压互感器的接地尚应符合下列要求:

1)电压互感器剩余电压绕组的引出端之一应接地;

2)电压互感器接地点宜设在电压互感器柜或控制室保护 屏内,并应牢固焊接在接地小母线上;

3)向交流操作的保护装置和自动装置供电的电压互感器, 应通过击穿保险器接地;采用B 相接地的电压互感 器,其二次中性点也应通过击穿保险器接地。

6 在电压互感器二次回路中,除剩余电压绕组和另有规定 者外,应装设熔断器或自动开关。在接地线上不应安装有开断可 能的设备。当采用B 相接地时,熔断器或自动开关应安装在线 圈引出端与接地点之间。

7 电压互感器剩余电压绕组的试验用引出线上应装设熔断 器或自动开关。

8 在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断线或其他 故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁或采取其他措施, 将保护装置解除工作并发出信号;当保护装置不致误动作时,应 设有电压回路断线信号。

5.14 中央信号装置

5.14.1 宜在变电所控制(值班)室内设置中央信号装置。中央 信号装置应由事故信号和预告信号组成。预告信号可分为瞬时和 延时两种。

5.14.2 中央信号装置应具备下列功能:

1 中央事故信号装置应保证在任何断路器事故跳闸时,能 瞬时发出音响信号,在控制屏上或配电装置上还应有表示该回路 事故跳闸的灯光或其他指示信号;

2 中央预告信号装置应保证在任何回路发生故障时,能瞬时发出预告音响信号,并有显示故障性质和地点的指示信号(灯 光或信号继电器);

3 中央事故音响与预告音响信号应有区别: 一般事故音响 信号用电笛,预告音响信号用电铃;

4 中央信号装置应能进行事故和预告信号及光字牌完好性 的试验;

5 中央事故与预告信号装置在发出音响信号后,应能手动 或自动复归音响,而灯光或指示信号仍应保持,直至处理后故障 消除时为止;

6 中央信号装置接线应简单、可靠,对其电源熔断器是否 熔断应有监视。

5.14.3 在保护装置内应设置由信号继电器或其他元件等构成 的指示信号,且应在直流电压消失时不自动复归,或在直流恢 复时仍能维持原动作状态,并能分别显示各保护装置的动作 情况。

5.14.4 微机型中央信号装置能完成配变电站事故信号与预告信 号报警,同时可将全站各种信息传送至监控主机。此信号装置亦 可与直流屏配套。微机型中央信号装置一般具备下列功能:

1 具备开机自检功能,包括通信自检、内外部RAM 及报 警音响和光字牌自检功能;

2 对每一信号通道,可根据报警要求不同做多种定义,可 随时检查和修改各信号通道的定义数据,并具有记忆功能,掉电 后定义的内容不会丢失;

3 可记忆最近发生的事件,并按时间先后自动排序;

4 可通过通信接口将现场实际信息及时传给远程终端机;

5 需有触摸式按键及高清晰度显示屏以方便地实现人机 对话。

5.14.5 采用变电站综合自动化系统时,在其后台机或集控中心 的监控机上都可完成变电所的所有报警功能。

5.14.6 对35kV、20kV 或 1 0kV 变电所的中央信号装置,可根据当地供电部门的要求,采用上述一种或两种装置的组合构成中 央信号系统。

5.15 电气测量

5.15.1 测量仪表的设置,应符合下列规定:

1 电测量装置的配置应正确反映电力装置的电气运行参数, 如需要,还应正确反映电力装置的绝缘状况。

2 电测量仪表的设置应符合现行国家标准《用能单位能源 计量器具配备和管理通则》 GB 17167。

3 电测量装置宜包括计算机监控系统的测量部分、常用电 测量仪表以及其他数字式综合保护装置的测量部分。

4 电测量装置可采用直接仪表测量、 一次仪表测量或二次 仪表测量。

5 电测量装置的准确度等级要求不应低于表5. 15. 1-1的 规定。

表5.15.1-1 电测量装置的准确度等级要求

| 电测量装置类型名称 | 准确度(级) | |

|---|---|---|

| 计算机监控系统的测量部分(交流采样) | 误差不大于0.5% | |

| 常用电测量仪表、综合保护装置中的测量部分 | 指针式交流仪表 | 1.5 |

| 1.0(经变送器二次测量) | ||

| 1.5 | ||

| 数字式仪表 | 0.5 | |

| 记录型仪表 | 应满足测量对象的准确度要求 | |

6 交流回路指示仪表的综合准确度不应低于2.5级,直流 回路指示仪表的综合准确度不应低于1.5级,接于电测量变送器 二次侧仪表的准确度不应低于1.0级。用于电测量装置的电流、 电压互感器及附件、配件的准确度不应低于表5.15.1-2的规定。

表5.15.1-2 电测量装置电流、电压互感器及附件、

配件准确度要求(级)

| 电测量装置准确度 | 附件、配件准确度 | ||

|---|---|---|---|

| 电流、电压互感器 | 变送器 | 分流器 | |

| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

| 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

| 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |

| 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |

7 指针式测量仪表测量范围的选择,宜保证电力设备额定 值指示在仪表标度尺的2/3处。有可能过负荷运行的电力设备和 回路,测量仪表宜选用过负荷仪表。

8 多个同类型电力设备和回路的电测量可采用选择测量 方式。

9 无功补偿装置的测量仪表量程应满足设备允许通过的最 大电流和允许耐受的最高电压的要求。并联电容器组的电流测量 应按并联电容器组持续通过的电流为其额定电流的1.3倍设计。

10 计算机监控系统中的测量部分、数字式综合保护装置中 的测量部分,当其精度满足要求时,可取代相应的常用电测量 仪表。

11 直接仪表测量中配置的电测量装置,应满足相应一次回 路动热稳定的要求。

5.15.2 电流测量应符合下列规定:

1 下列回路应测量交流电流:

1) 配电变压器回路;

2) 无功补偿装置;

3) 柴油发电机接至低压应急段进线及交流不间断电源装置的进线回路;

4) 35kV 、20kV 或 10kV 和 1kV 及以下的供配电干线;

5) 母线联络和母线分段断路器回路;

6) 55kW及以上的电动机;

7)根据使用要求,需监测交流电流的其他回路。

2 三相电流基本平衡的回路,可采用一只电流表测量其中一相电流。下列装置及回路应采用三只电流表分别测量三相电流 :

1) 无功补偿装置;

2) 配电变压器低压侧总电流;

3) 三相负荷不平衡幅度较大的1kV 及以下的配电线路。

3 下列回路应测量直流电流:

1)蓄电池组;

2) 充电回路;

3) 整流装置;

4) 根据使用要求,需监测直流电流的其他装置及回路。

5.15.3 电压测量和绝缘监测应符合下列规定:

1 交流系统的各段母线,应测量交流电压。

2 中性点不接地系统及低电阻接地系统的母线和回路,应监测交流系统的绝缘。

3 中性点不接地系统及低电阻接地系统的母线,宜测量母线的一个线电压和监测绝缘的三个相电压。

4 应急柴油发电机定子回路的绝缘监测,可采用测量发电机电压互感器剩余电压绕组的零序电压方式,也可采用测量发电机的三个相电压方式。

5 下列回路应测量直流电压:

1) 直流系统的各段母线;

2)蓄电池组;

3)充电回路;

4) 整流装置;

5) 根据使用要求,需监测直流电压的其他装置及回路。

6 下列回路应监测直流系统的绝缘:

1) 直流系统的主母线和重要的直流回路;

2) 重要电力整流装置的输出回路。

7 直流系统应装设直接测量绝缘电阻值的绝缘监测装置,其测量准确度等级不应低于1.5级。

5.15.4 功率测量应符合下列规定:

1 下列回路应测量有功功率:

1) 变压器的高压侧;

2) 35kV 、20kV或10kV 配电线路。

2 下列回路应测量无功功率:

1) 35kV 、20kV或10kV 配电线路;

2) 低压并联电容器组。

5.15.5 谐波监测应符合下列规定:

1 在谐波监测点,宜装设谐波电压和谐波电流测量仪表。谐波监测点应结合谐波源的分布布置,并应覆盖各个供电电压等级。

2 下列回路宜设置谐波监测点:

1) 35kV、20kV 或10kV 无功补偿装置所连接母线的谐波电压;

2) 向谐波源用户供电的线路送电端;

3)一条供电线路上接有两个及以上不同部门的谐波源用户时,谐波源用户受电端;

4) 其他有必要监测的回路。

3 用于谐波测量的电流互感器和电压互感器的准确度不宜低于0.5级。

4 谐波测量的次数不应少于15次。

5 谐波电流和电压的测量可采用数字式仪表,测量仪表的准确度不宜低于1.0级。

5.16 电能计量

5.16.1 电能计量装置的设置应符合下列规定:

1 电能计量装置应满足供电、用电准确计量的要求。

2 电能计量装置应按其计量对象的重要程度和计量电能的多少分类,并应符合下列规定:

1)月平均用电量5000MWh 及以上或变压器容量为 10MVA 及以上的高压计费用户,应采用I类电能计 量装置;

2)月平均用电量1000MWh 及以上或变压器容量为 2MVA 及以上的高压计费用户,应采用Ⅱ类电能计量装置;

3)月平均用电量100MWh 以上或负荷容量为315kVA及以上的计费用户,以及无功补偿装置的电能计量装置,应采用Ⅲ类电能计量装置;

4)负荷容量为315kVA 以下的计费用户,应采用IV类电能计量装置;

5)单相电力用户计费用电能计量装置,应采用V类电能计量装置。

3 电能计量装置的准确度不应低于表5.16.1的规定。

表5.16.1 电能计量装置的准确度要求

| 电能计量装置类别 | 准确度(级) | |||

|---|---|---|---|---|

| 有功电能表 | 无功电能表 | 电压互感器 | 电流互感器 | |

| I类 | 0.2S | 2.0 | 0.2 | 0.2S |

| Ⅱ类 | 0.5S | 2.0 | 0.2 | 0.2S |

| Ⅲ类 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5S |

| IV类 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5S |

| V类 | 2.0 | 一 | 一 | 0.5S |

4 执行功率因数调整电费的用户,应装设具有计量有功电能、感性和容性无功电能功能的电能计量装置;按最大需量计收 基本电费的用户应装设具有最大需量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。

5 中性点不接地系统及低电阻接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式。照明变压器、照明与动力共用的变压 器以及三相负荷不平衡率大于10%的电力用户线路,应采用三 相四线的接线方式。

6 应选用过载4倍及以上的电能表。经电流互感器接入的 电能表,标定电流不宜超过电流互感器额定二次电流的30% (对S 级为20%),额定最大电流宜为额定二次电流的120%。直 接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%选择。

7 220V/380V 低压供电且负荷电流为50A 及以下时,宜采 用直接接入式电能表;负荷电流为50A 以上时,宜采用经电流 互感器接入式的接线方式。

5.16.2 电能计量仪表的设置应符合下列规定:

1 下列装置及回路应装设有功电能表:

1) 35kV 、20kV 或10kV 供配电线路;

2) 用电单位的有功电量计量点;

3) 需要进行技术经济考核的电动机;

4) 根据技术经济考核和节能管理的要求,需计量有功电 量的其他装置及回路。

2 下列装置及回路应装设无功电能表:

1) 无功补偿装置;

2) 用电单位的无功电量计量点;

3) 根据技术经济考核和节能管理的要求,需计量无功电 量的其他装置及回路。

3 计费用的专用电能计量装置,宜设置在供用电设施的产 权分界处,并应按供电企业对不同计费方式的规定确定。

6 自 备 电 源

6.1 自备柴油发电机组

6.1.1 本节可适用于民用建筑自身供电需要,发电机额定电压 为10kV 及以下自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的工 程设计。

6.1.2 自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的机房设计 应符合下列规定:

1 机房宜布置在建筑的首层、地下室、裙房屋面。当地下 室为三层及以上时,不宜设置在最底层,并靠近变电所设置。机 房宜靠建筑外墙布置,应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减 振等措施并满足环保要求。

2 机房宜设有发电机间、控制室及配电室、储油间、备品 备件储藏间等。当发电机组单机容量不大于1000kW 或总容量不 大于1200kW 时,发电机间、控制室及配电室可合并设置在同一 房间。

3 发电机间、控制室及配电室不应设在厕所、浴室或其他 经常积水场所的正下方或贴邻。

4 民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统 和自动灭火设施。

6.1.3 自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的选择应符 合下列规定:

1 机组容量与台数应根据应急或备用负荷大小以及单台电 动机最大启动容量等综合因素确定。当应急或备用负荷较大时, 可采用多机并列运行,应急柴油发电机组并机台数不宜超过 4台,备用柴油发电机组并机台数不宜超过7台。额定电压为 230V/400V 的机组并机后总容量不宜超过3000kW 。当受并机条件限制时,可实施分区供电。

2 方案及初步设计阶段,应急柴油发电机组容量可按配电 变压器总容量的10%~20%进行估算。施工图设计阶段,宜按 下列方法计算的最大容量确定:

1) 按需要供电的稳定负荷来计算发电机容量;

2) 按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算 发电机容量;

3)按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机 容 量 。

3 备用柴油发电机组容量的选择,应按工作电源所带全部 容量或一级二级负荷容量确定。

4 当有电梯负荷时,在全电压启动最大容量笼型电动机情 况下,发电机母线电压不应低于额定电压的80%;当无电梯负 荷时,其母线电压不应低于额定电压的75%。当条件允许时, 电动机可采用降压启动方式。

5 当多台机组需要并机时,应选择型号、规格和特性相同 的机组和配套设备。

6 宜选用高速柴油发电机组和无刷励磁交流同步发电机, 配自动电压调整装置。选用的机组应装设快速自启动装置和电源 自动切换装置。

7 当发电机房设置不能满足周边环境噪声要求时,宜选择 自带消声处理装置的发电机组。

8 柴油发电机组的单机容量,额定电压为3kV~10kV 时 不宜超过2400kW, 额定电压为1kV 以下时不宜超过1600kW。

9 3kV~10kV 高压发电机组的电压等级宜与用户侧供电电 压等级一致。

6.1.4 机组应设置在专用机房内,机房设备的布置应符合下列 规 定 :

1 机房设备布置应符合机组运行工艺要求。

2 机组布置应符合下列要求:

1)机组宜横向布置;

2) 机房与控制室、配电室贴邻布置时,发电机出线端与 电缆沟宜布置在靠控制室、配电室侧;

3) 机组之间、机组外廊至墙的净距应满足设备运输、就 地操作、维护检修或布置附属设备的需要,有关尺寸 不宜小于表6.1.4的规定,如图6.1.4所示。

表6.1.4 机组之间及机组外廓与墙壁的最小净距(m)

| 容量( kW ) \ 项目 | 64以下 | 75~150 | 200~400 | 500~1500 | 1600~2000 | 2100~2400 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 机组操作面 | a | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~2.2 | 2.2 |

| 机组背面 | b | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |

| 柴油机端 | c | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0~1.5 | 1.5 | 1.5 |

| 机组间距 | d | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~2.3 | 2.3 |

| 发电机端 | e | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8~2.2 | 2.2 |

| 机房净高 | h | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0~5.0 | 5.0~5.5 | 5.5 |

注:当机组按水冷却方式设计时,柴油机端距离可适当缩小;当机组需要做消声 工程时,尺寸应另外考虑。

图6.1.4 机组布置

3 辅助设备宜布置在柴油机侧或靠机房侧墙。

4 不同电压等级的发电机组可设置在同一发电机房内,当 机组超过两台时,宜按相同电压等级相对集中设置。

5 机组热风管设置应符合下列要求:

1) 热风出口宜靠近且正对柴油机散热器;

2) 热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头;

3)热风出口的面积不宜小于柴油机散热器面积的1.5倍;

4) 热风出口不宜设在主导风向一侧,当有困难时,应增 设挡风墙;

5) 当机组设在地下层,热风管无法平直敷设引出时,其 热风管弯头不宜超过两处,且应计算风管的阻力损失。

6 机组排烟管的敷设应符合下列要求:

1)每台柴油机的排烟管应单独引至排烟道,宜架空敷设, 也可敷设在地沟中;排烟管弯头不宜过多,且能自由 位移;水平敷设的排烟管至排烟道宜设0.3%~0.5% 的坡度,并应在排烟管最低点装排污阀;

2)排烟管的室内部分采用架空敷设时,应敷设隔热保 护层;

3)机组的排烟阻力不应超过柴油机的背压要求,当排烟 管较长时,应采用自然补偿段,并加大排烟管直径; 当无条件设置自然补偿段时,应装设补偿器;

4) 排烟管与柴油机排烟口连接处应装设弹性波纹管;

5) 排烟管过墙应加保护套,伸出屋面时,出口端应加装 防雨帽;

6) 非增压柴油机应在排烟管装设消声器;两台柴油机不 应共用一个消声器,消声器应单独固定。

7 机房设计时应采取机组消声及机房隔声综合治理措施, 治理后环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》 GB 3096的相关规定。

6.1.5 机房配电线缆选择及敷设应符合下列规定:

1 机房、储油间采用的电力电缆或绝缘电线宜按多油污、潮湿环境选择;

2 发电机配电屏的引出线宜采用耐火型铜芯电缆、耐火型 母线槽或矿物绝缘电缆;

3 控制线路、测量线路、励磁线路应选择铜芯控制电缆或 铜芯电线;

4 控制线路、励磁线路宜穿钢导管埋地敷设或沿桥架架空 敷设;电力配线宜采用电缆沿电缆沟敷设或沿桥架架空敷设;

5 当设电缆沟时,沟内应有排水和排油措施。

6.1.6 附属设备的控制方式应符合下列规定:

1 附属设备电动机的控制方式应与机组控制方式一致;

2 柴油机冷却水泵宜采用就地控制和随机组运行联动控制;

3 高位油箱供油泵宜采用就地控制或液位控制器进行自动 控制。

6.1.7 控制室的布置应符合下列规定:

1 控制室的位置应便于观察、操作和调度,通风应良好, 进出线应方便。

2 控制室内不应有与其无关的管道通过,亦不应安装无关 设备。

3 控制室内控制屏(台)的安装距离和通道宽度应符合下 列规定:

1) 控制屏正面操作宽度,单列布置时,不宜小于1.5m; 双列布置时,不宜小于2.0m;

2) 离墙安装时,屏后维护通道不宜小于0.8m。

4 当控制室的长度大于7m 时,应设有两个出口,出口宜 在控制室两端。控制室的门应向外开启。

5 当不需设控制室时,控制屏和配电屏宜布置在发电机端 或发电机侧,其操作维护通道应符合下列规定:

1) 屏前距发电机端不宜小于2.0m;

2) 屏前距发电机侧不宜小于1.5m。

6.1.8 发电机组的自启动与并列运行应符合下列规定:

1 用于应急供电的发电机组平时应处于自启动状态。当市电中断时,低压发电机组应在30s 内供电,高压发电机组应在60s内供电。

2 机组电源不得与市电并列运行,并应有能防止误并网的联锁装置。

3 当市电恢复正常供电后,应能自动切换至正常电源,机组能自动退出工作,并延时停机。

4 为了避免防灾用电设备的电动机同时启动而造成柴油发 电机组熄火停机,用电设备应具有不同延时,错开启动时间。重 要性相同时,宜先启动容量大的负荷。

5 自启动机组的操作电源、机组预热系统、燃料油、润滑 油、冷却水以及室内环境温度等均应保证机组随时启动。水源及 能源必须具有独立性,不应受市电停电的影响。

6 自备柴油发电机组自启动宜采用电启动方式,电启动设 备宜按下列要求设置:

1) 电启动用蓄电池组电压宜为12V或 2 4V, 容量应按柴 油机连续启动不少于6次确定;

2)蓄电池组宜靠近启动发电机组设置,并应防止油、水 浸入;

3) 应设置整流充电设备,其输出电压宜高于蓄电池组的 电动势50%,输出电流不小于蓄电池10h 放 电率电流;

4) 当连续三次自启动失败,应在控制盘上发出报警信号;

5) 应自动控制机组的附属设备,自动转换冷却方式和通风方式。

6.1.9 发电机组的中性点工作制应符合下列规定:

1 1kV 及以下发电机中性点接地应符合下列要求:

1) 只有单台机组时,发电机中性点应直接接地,机组的接地形式宜与低压配电系统接地形式一致;

2) 当多台机组并列运行时,每台机组的中性点均应经刀开关或接触器接地。

2 3kV~10kV 发电机组的接地方式宜采用中性点经低电阻接地或不接地方式;经低电阻接地的系统中,当多台发电机组并列运行时,每台机组均宜配置接地电阻。

6.1.10 储油设施的设置应符合下列规定:

1 当燃油来源及运输不便或机房内机组较多、容量较大时,宜在建筑物主体外设置不大于15m³的储油罐;

2 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过1m³, 并应采取相应的防火措施;

3 日用燃油箱宜高位布置,出油口宜高于柴油机的高压射油泵 ;

4 卸油泵和供油泵可共用,应装设电动和手动各一台,其容量应按最大卸油量或供油量确定;

5 储油设施除应符合本规定外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

6.1.11 柴油发电机房设计应符合下列规定:

1 机房应有良好的通风;

2 机房面积在50m² 及以下时宜设置不少于一个出入口, 在50m² 以上时宜设置不少于两个出入口,其中一个应满足搬运 机组的需要;门应为向外开启的甲级防火门;发电机间与控制室、配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔声措施,门应为甲级防火门,并应开向发电机间;

3 储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;

4 当机房噪声控制达不到现行国家标准《声环境质量标准》 GB 3096的规定时,应做消声、隔声处理;

5 机组基础应采取减振措施,当机组设置在主体建筑内或 地下层时,应防止与房屋产生共振;

6 柴油机基础宜采取防油浸的设施,可设置排油污沟槽, 机房内管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施;

7 机房各工作房间的耐火等级与火灾危险性类别应符合表6.1.11的规定。

表6.1.11 机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别

| 名称 | 火灾危险性类别 | 耐火等级 |

|---|---|---|

| 发电机间 | 丙 | 一级 |

| 控制室与配电室 | 戊 | 二级 |

| 储油间 | 丙 | 一级 |

8 机房设置在高层建筑物内时,机房内应有足够的新风进口及合理的排烟道位置。机房排烟应采取防止污染大气措施,并 应避开居民敏感区,排烟口宜内置排烟道至屋顶。

9 机房进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧,进风口面积不宜小于柴油机散热器面积的1.6倍。

10 当机房设置在裙房屋面时,应符合下列规定:

1) 机房所在屋面至地面应设置输油管道;输油管宜沿建筑物外墙明敷或经专用竖井至地面输油接口;输油管 专用竖井宜沿建筑物外墙设置,且不宜采用全封闭形式;

2) 输油接口附近应设置户外型单相插座,并预留移动式输油泵操作空间;

3) 输油管底部应设手动泄油阀,其下方应设应急泄油池,池内应堆积卵石,且其容量应足以容纳输油管内滞留的柴油。

6.1.12 柴油发电机房接地与通信应符合下列规定:

1 机房内的接地,宜采用共用接地;

2 燃油系统的设备与管道应采取防静电接地措施;

3 控制室与值班室应设通信电话,并应设消防专用电话分机。

6.1.13 柴油发电机房给水排水专业应符合下列要求:

1 柴油机的冷却水水质,应符合机组运行技术条件要求;

2 柴油机采用闭式循环冷却系统时,应设置膨胀水箱,其装设位置应高于柴油机冷却水的最高水位;

3 冷却水泵应为一机一泵,当柴油机自带水泵时,宜设1台备用泵;

4 当机组采用分体散热系统时,分体散热器应带有补充水箱;

5 机房内应设有洗手盆和落地洗涤槽。

6.1.14 柴油发电机房供暖通风专业应符合下列要求:

1 宜利用自然通风排除发电机房内的余热,当不能满足温 度要求时,应设置机械通风装置;

2 当机房设置在高层民用建筑的地下层时,应设置防烟、 排烟、防潮及补充新风的设施;

3 机房各房间温湿度要求宜符合表6.1.14的规定;

表6.1.14 机房各房间温湿度要求

| 房间名称 | 冬季 | 夏季 | ||

|---|---|---|---|---|

| 温度(℃) | 湿度(%) | 温度(℃) | 湿度(%) | |

| 机房(就地操作) | 15~30 | 30~60 | 30~35 | 40~75 |

| 机房(隔室操作、自动化) | 5~30 | 30~60 | ≤37 | ≤75 |

| 控制室及配电室 | 16~18 | ≤75 | 28~30 | ≤75 |