电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019:修订间差异

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |

||

| 第826行: | 第826行: | ||

表 8 适用于非对称互连线的 CDN 的 EUT 端口的浪涌波形要求 | 表 8 适用于非对称互连线的 CDN 的 EUT 端口的浪涌波形要求 | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ||

|- | |- | ||

! 耦合方式 !! | ! 耦合方式 | ||

! CWG输出电压be | |||

! <br />Voc CDN的EUT输<br />出端的电压±10% | |||

! 电压波前时间Tf<br />吨=1.67×T±30% | |||

! 电压持续时间Td<br />Td=Tw±30% | |||

! Isc CDN的EUT<br />输出端的电流±20% | |||

! 电流波前时间Tf<br />Tf=1.25×Tr±30% | |||

! 电流持续时间Td<br />Td=1.18×Tw±30% | |||

|- | |- | ||

| 线-PE<br>R=40Ω<br>CD=0.5μF | | 线-PE<br />R=40Ω<br />CD=0.5μF | ||

| 4 kV | |||

| 4 kv | |||

| 4 kV | |||

| 12μs | |||

| 38 μs | |||

| 87 A | |||

| 1.3 μs | |||

|} | |} | ||

| 第839行: | 第850行: | ||

表 8 ( 续 ) | 表 8 ( 续 ) | ||

{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ||

|- | |||

! z | |||

! C W G 输 出 电压a,b,e | |||

! Voc C D N 的 E U T<br /> 输出端的电压 ±10% | |||

! 电压波前 时 间 Tf<br />T=1.67×T ±30% | |||

! 电压持续 时间Ta<br />Ta=Tw ±30% | |||

! Isc C D N 的 EUT输出端的电流±20% | |||

! 电流波前 时 间 Tf<br />Te=1.25×T,±30% | |||

! 电流持续 时间Td<br />Ta=1.18×Tw ±30% | |||

|- | |- | ||

| 线-PE R=40 Ω CD=GDT | | 线-PE R=40 Ω CD=GDT | ||

| 4 kV | | 4 kV | ||

| 第867行: | 第878行: | ||

| 1.3 μs | | 1.3 μs | ||

| 13 μs | | 13 μs | ||

|- | |- | ||

| 线-线 R=40Ω CD=GDT | | 线-线 R=40Ω CD=GDT | ||

| 4 kV | | 4 kV | ||

| 第877行: | 第888行: | ||

| 48 μs | | 48 μs | ||

|- | |- | ||

| colspan="8" | < | | colspan="8" style="text-align:left;" | 建议以最大的额定脉中电压对CDN进行校准,这将减少由CLD和GDT产生的开关噪声的影响。<br />表中所示数 值对应发生器的设定电压为4kV,如果CDN的额定脉冲电压最大值是其他值则以该最大值校准。<br />短路峰 值电流要求也应厢应地变花,。例如,如果最天电托短那么短路电流值应在此表的基础上乘以1/4。<br />通过气体避雷器、钳位器件或雪前器件的相合将会对浪涌波形产生 些开关噪声 以最大可能的浪涌电压进 行校准能使得测量误差最小批通常建设忽略开关操音对前时间和折续时面测量的影响<br />表中的值是CWG具有理想值时的值,如果 生的发形数值接五允差,那玄CDN帮来的颧外允差可 能使得CWG和CDN的组合超出充差。 | ||

|} | |} | ||

| 第918行: | 第929行: | ||

| 开路 | | 开路 | ||

|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||

| colspan="5" | | | colspan="5" | 40Ω线路是指传输阻抗始终是40Ω。这表示,对于1对线的耦合,每根线阻抗为80Ω或1对线为40 Ω,对于2对 线的耦合,每根线阻抗为160Ω或每对线为80 Ω,对于4对线的耦合,每根线阻抗为320Ω或每对线为160Ω | ||

|} | |} | ||

| 第930行: | 第941行: | ||

|- | |- | ||

! style="font-weight:bold;" | 耦合方式 | ! style="font-weight:bold;" | 耦合方式 | ||

! CWG输出 | ! CWG输出 电压a,b,c | ||

! 耦合/去耦合 网络EUT输出 | ! 耦合/去耦合 网络EUT输出 端的电压Vo ±10% | ||

! 电压 波前时间T | ! 电压 波前时间T<br /> T=1.67×T.±30% | ||

! 电压 | ! 电压 持续时间Ta<br />Ta=Tw ±30% | ||

! 耦合/去耦合 网络EUT输出 | ! 耦合/去耦合 网络EUT输出 端的电流Is> 士20% | ||

! 电流 波前时间T | ! 电流 波前时间T <br />T=1.25×T, ±30% | ||

! 电流 持续时间 | ! 电流 持续时间 Ta=1.18×Tw ±30% | ||

|- style="background-color:#F0F0F0;" | |- style="background-color:#F0F0F0;" | ||

| 共模CD 40 Ω线路 | | 共模CD 40 Ω线路 | ||

| 第947行: | 第958行: | ||

| 45 μs | | 45 μs | ||

|- | |- | ||

| colspan="8" | | | colspan="8" | 建议以最大的额定脉冲电压对CDN进行校准,这将减少由CLD和GDT产生的开关噪声的影响。表中所示数 值对应发生器的设定电压为2kV。如果CDN的额定冲击电压最大值是其他值,则以该最大值校准。短路峰 值电流要求也应相应地变化。例如,如果最大电压为4kV,那么短路电流值应在此表的基础上乘以2。 <br />通过气体避雷器、钳位器件或雪崩器件的耦合将会对浪涌波形产生一些开关噪声。以最大可能的浪涌电压进 行校准能使得测量误差最小化。通常建议忽略开关噪音对峰值测量的影响。 <br />表中的值是CWG具有理想值时的值。如果CWG产生的波形参数值接近允差,那么CDN带来的额外允差可 能使得CWG和CDN的组合超出允差。 <br /><sup>d</sup>耦合装置(CD)可能是基于电容、气体避雷器、钳位器件、雪崩器件或任何其他可使得EUT所需的数据正常工 作的方式,同时,满足该表规定的浪涌波形参数。 | ||

|} | |} | ||

| 第958行: | 第969行: | ||

——EUT; | ——EUT; | ||

——辅助设备(AE) (需要时); | |||

——(规定类型和长度的)电缆; | |||

——CDN; | |||

—— 组合波发生器; | |||

——屏蔽线试验用参考地平面,见7.6和图12。 | ——屏蔽线试验用参考地平面,见7.6和图12。 | ||

| 第974行: | 第985行: | ||

校验的目的是为了确保试验配置工作正常,试验配置包括: | 校验的目的是为了确保试验配置工作正常,试验配置包括: | ||

——组合波发生器; | |||

——CDN; | ——CDN; | ||

| 第985行: | 第996行: | ||

在系统不接 EUT 时,应采用合适的测量仪器(如示波器)对提出的任何等级进行验证。 注:实验室可以明确一个内部控制参考值作为该校验程序的指定值。 | 在系统不接 EUT 时,应采用合适的测量仪器(如示波器)对提出的任何等级进行验证。 注:实验室可以明确一个内部控制参考值作为该校验程序的指定值。 | ||

| 第1,045行: | 第1,055行: | ||

a) 双端接地的屏蔽线 | a) 双端接地的屏蔽线 | ||

| 第1,059行: | 第1,068行: | ||

对于没有金属外壳的 EUT, 浪涌直接施加到EUT 侧的屏蔽电缆上。 | 对于没有金属外壳的 EUT, 浪涌直接施加到EUT 侧的屏蔽电缆上。 | ||

| 第1,066行: | 第1,074行: | ||

允许不经过如上图所示的隔离变压器而通过去耦网络为 EUT 和或 AE 供电,但此时,EUT 的保护地不宜连接到 去耦网络。直流供电的EUT 或 AE宜通过去耦网络供电 | 允许不经过如上图所示的隔离变压器而通过去耦网络为 EUT 和或 AE 供电,但此时,EUT 的保护地不宜连接到 去耦网络。直流供电的EUT 或 AE宜通过去耦网络供电 | ||

其中,AE与浪涌信号应隔离,受试线缆AE 侧的接地连接可以通过直接连接到屏蔽层而实现,而不用连接到AE的 机壳。如果需要做进一步的隔离,电缆可以在不影响屏蔽的院整性(例如,采用一个同轴连接器或一个以大网屏蔽电缆 连接器)的情况下延伸莲接到地,形成一个屏蔽扩展连接器。在这种情况下,被测电缆的长度是指 EIT | 其中,AE与浪涌信号应隔离,受试线缆AE 侧的接地连接可以通过直接连接到屏蔽层而实现,而不用连接到AE的 机壳。如果需要做进一步的隔离,电缆可以在不影响屏蔽的院整性(例如,采用一个同轴连接器或一个以大网屏蔽电缆 连接器)的情况下延伸莲接到地,形成一个屏蔽扩展连接器。在这种情况下,被测电缆的长度是指 EIT 和扩展连接器之间的长度而非 EUT 和AE 之间的长度。扩展连接器和AE 之间的电缆长度不作硬性要求。 | ||

图 12 用于屏蔽线的试验配置 | 图 12 用于屏蔽线的试验配置 | ||

| 第1,084行: | 第1,090行: | ||

——EUT 正常运行的确认; | ——EUT 正常运行的确认; | ||

—— 试验的执行; | |||

—— 试验结果的评估(见第9章)。 | |||

=== 8.2 实验室参考条件 === | === 8.2 实验室参考条件 === | ||

| 第1,095行: | 第1,101行: | ||

如果相对湿度很高,以至于在EUT 和试验仪器上产生凝露,则不应进行试验。 | 如果相对湿度很高,以至于在EUT 和试验仪器上产生凝露,则不应进行试验。 | ||

| 第1,108行: | 第1,113行: | ||

试验应根据试验计划进行,计划中应规定试验配置,应包含如下内容: | 试验应根据试验计划进行,计划中应规定试验配置,应包含如下内容: | ||

—— 试验等级。 | |||

——浪涌次数(每一耦合路径): | ——浪涌次数(每一耦合路径): | ||

| 第1,116行: | 第1,121行: | ||

● I对交流电源端口,应分别在0°、90°、180°、270°相位施加正、负极性各5 次的浪涌脉冲。 | ● I对交流电源端口,应分别在0°、90°、180°、270°相位施加正、负极性各5 次的浪涌脉冲。 | ||

—— 连续脉冲间的时间间隔:分钟或更短。 | |||

——EUT 的典型工作状态。 | ——EUT 的典型工作状态。 | ||

—— 浪涌施加的端口。 | |||

电源端口(直流或交流)可能是输人或输出端口。 | 电源端口(直流或交流)可能是输人或输出端口。 | ||

对于输出端口的浪痛试验,只推荐在浪涌可能通过该端口进入EUT 的 输 出端口(如,大功耗负载 的切换)上进行。 | |||

当对三相系统进行测试时,同步相位角应取自相同的被测线,例如,当在L<sub>2</sub>和L₃ 之间施加浪涌信 号时,相位角应与L<sub>2</sub> 和 L<sub>3</sub> 之间电压的相位同步 | |||

当线之间没有交流电压时,不用同步施加,例如在TN-S 配电系统的N 和 PE 之 间 。 此 时 应 施 加 5个正脉冲和5个负脉冲。 | 当线之间没有交流电压时,不用同步施加,例如在TN-S 配电系统的N 和 PE 之 间 。 此 时 应 施 加 5个正脉冲和5个负脉冲。 | ||

| 第1,157行: | 第1,162行: | ||

c) 功能或性能暂时丧失或降低,但需操作者干预才能恢复; | c) 功能或性能暂时丧失或降低,但需操作者干预才能恢复; | ||

d) 因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。 | d) 因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。 | ||

| 第1,172行: | 第1,175行: | ||

试验报告应包括能重现试验的全部信息。特别是下列内容: | 试验报告应包括能重现试验的全部信息。特别是下列内容: | ||

——第8章要求的在试验计划中规定的项目; | |||

——EUT 和辅助设备的标识,例如商标、产品型号、序列号; | ——EUT 和辅助设备的标识,例如商标、产品型号、序列号; | ||

| 第1,180行: | 第1,183行: | ||

——任何进行试验所需的专门环境条件,例如屏蔽室; | ——任何进行试验所需的专门环境条件,例如屏蔽室; | ||

——进行试验所需的任何特定条件; | |||

——应包含试验布置和 EUT 的布局的示意图和/或照片; | ——应包含试验布置和 EUT 的布局的示意图和/或照片; | ||

——制造商、委托方或采购方规定的性能等级; | |||

——在通用标准、产品标准或产品类标准中规定的性能判据; | ——在通用标准、产品标准或产品类标准中规定的性能判据; | ||

| 第1,190行: | 第1,193行: | ||

——在骚扰施加期间及以后观察到的对 EUT 的任何影响,及其持续时间; | ——在骚扰施加期间及以后观察到的对 EUT 的任何影响,及其持续时间; | ||

——所有被测电缆的类型,包括电缆长度以及连接到EUT 的端口; | |||

——判断试验合格/不合格的判据(根据通用标准、产品标准或产品类标准规定的性能判据或制造 | ——判断试验合格/不合格的判据(根据通用标准、产品标准或产品类标准规定的性能判据或制造 | ||

| 第1,198行: | 第1,201行: | ||

——采用的任何特殊条件,例如电缆长度或类型,屏蔽或接地,或EUT 运行条件,均要符合规定; | ——采用的任何特殊条件,例如电缆长度或类型,屏蔽或接地,或EUT 运行条件,均要符合规定; | ||

——试验配置(硬件),包含采用的耦合方法; ——试验配置(软件)。 | |||

附 录 A | == 附 录 A == | ||

(规范性附录) | (规范性附录) | ||

| 第1,208行: | 第1,211行: | ||

用于与广泛分布系统互连的非屏蔽室外对称通信线的浪涌试验 | 用于与广泛分布系统互连的非屏蔽室外对称通信线的浪涌试验 | ||

A.1 概 述 | === A.1 概 述 === | ||

测试直接与户外电信网络(例如,公共交换电话网络)相连接的对称通信线时,可能并不适合使用 1.2/50 μs-8/20μs的波形。户外通信网络的电缆长度通常超过300 m 并可能达到数千米。根据这些 网络的特性,10/700 μs-5/320μs 的波形更能代表户外实际遇到的浪涌情况。本附录规定了使用 10/700μs-5/320μs 波形发生器的测试方法和发生器特性。 | 测试直接与户外电信网络(例如,公共交换电话网络)相连接的对称通信线时,可能并不适合使用 1.2/50 μs-8/20μs的波形。户外通信网络的电缆长度通常超过300 m 并可能达到数千米。根据这些 网络的特性,10/700 μs-5/320μs 的波形更能代表户外实际遇到的浪涌情况。本附录规定了使用 10/700μs-5/320μs 波形发生器的测试方法和发生器特性。 | ||

| 第1,214行: | 第1,217行: | ||

长距离户外网络通常在电缆进入建筑物或壳体的地方使用某种形式的一次保护。为了保证受试端 口的正确运行,应考虑该一次保护的性能。测试应带有一次保护以便能够验证初级保护和 EUT 内部 二次保护是否能够协调工作。当不能确定初级保护的准确特性时,产品委员会可以定义在安装或未安 装初级保护情况下不同的试验等级。相关信息参见ITU-T K.44。 | 长距离户外网络通常在电缆进入建筑物或壳体的地方使用某种形式的一次保护。为了保证受试端 口的正确运行,应考虑该一次保护的性能。测试应带有一次保护以便能够验证初级保护和 EUT 内部 二次保护是否能够协调工作。当不能确定初级保护的准确特性时,产品委员会可以定义在安装或未安 装初级保护情况下不同的试验等级。相关信息参见ITU-T K.44。 | ||

A.2 10/700μs 组 合 波 发 生 器 | === A.2 10/700μs 组 合 波 发 生 器 === | ||

A.2.1 发 生 器 特 性 | A.2.1 发 生 器 特 性 | ||

| 第1,220行: | 第1,223行: | ||

发生器产生的浪涌波形特性的波形 : | 发生器产生的浪涌波形特性的波形 : | ||

——开路电压波前时间10μs; | |||

——开路电压持续时间700μs; | ——开路电压持续时间700μs; | ||

| 第1,226行: | 第1,229行: | ||

——短路电流波前时间5μs; | ——短路电流波前时间5μs; | ||

——短路电流持续时间320μs。 | |||

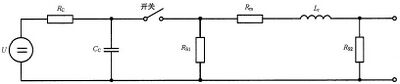

[[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_图 A.1组合波发生器的电路原理图(10700S-5320Hs).jpeg|400px]] | [[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_图 A.1组合波发生器的电路原理图(10700S-5320Hs).jpeg|400px]] | ||

| 第1,236行: | 第1,239行: | ||

Rc——充电电阻; | Rc——充电电阻; | ||

Ce——储能电容; | |||

Rs——调节脉冲持续时间的电阻; | |||

R——阻抗匹配电阻; | |||

Cs— 调节上升时间的电容; | Cs— 调节上升时间的电容; | ||

| 第1,247行: | 第1,250行: | ||

图 A.1 组合波发生器的电路原理图(10/700 μs-5/320 μs) | 图 A.1 组合波发生器的电路原理图(10/700 μs-5/320 μs) | ||

| 第1,278行: | 第1,280行: | ||

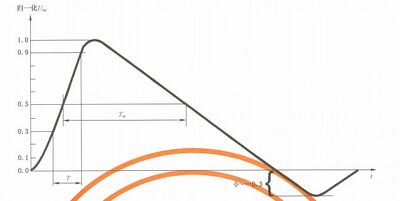

[[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_图A.2 开路电压波形(10700 μs).jpeg|400px]] | [[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_图A.2 开路电压波形(10700 μs).jpeg|400px]] | ||

波前时间:T = 1.67 ×T =10×(1± 30%) μs | |||

持续时间:Ta = Tw = 7 00×(1± 20%) μs | 持续时间:Ta = Tw = 7 00×(1± 20%) μs | ||

图 A.2 开 路 电 压 波 形 ( 1 0 / 7 0 0 μs) | 图 A.2 开 路 电 压 波 形 ( 1 0 / 7 0 0 μs) | ||

[[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_图 A.3 短路电流波形(5320 μs).jpeg|400px]] | [[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_图 A.3 短路电流波形(5320 μs).jpeg|400px]] | ||

波前时间:Tk= 1.2 5XT.=5×(1±20%)μs | |||

持续时间:Ta= Tw = 320×( 1 ±20%) μs | |||

图 A.3 短 路 电 流 波 形 ( 5 / 3 2 0 μs) | 图 A.3 短 路 电 流 波 形 ( 5 / 3 2 0 μs) | ||

| 第1,329行: | 第1,328行: | ||

为了比较不同发生器的试验结果 , 应对发生器定期校准 。 为此 , 应按下述程序测量发生器的最基本 特 性 。 | 为了比较不同发生器的试验结果 , 应对发生器定期校准 。 为此 , 应按下述程序测量发生器的最基本 特 性 。 | ||

发生器的输出应与有足够带宽和电压、电流量程的测量系统连接,以便监视波形的特性。附录 E 提供了关于浪涌波形带宽的信息。 | 发生器的输出应与有足够带宽和电压、电流量程的测量系统连接,以便监视波形的特性。附录 E 提供了关于浪涌波形带宽的信息。 | ||

| 第1,340行: | 第1,337行: | ||

发生器的输出端应满足 A.2.2 规定的波形定义和性能参数。 | 发生器的输出端应满足 A.2.2 规定的波形定义和性能参数。 | ||

A.3 CDN | === A.3 CDN === | ||

A.3.1 概述 | A.3.1 概述 | ||

| 第1,346行: | 第1,343行: | ||

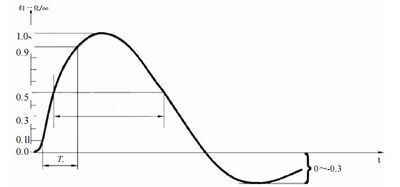

由于非屏蔽户外对称通信线(双绞线)的特性,耦合方式总是共模耦合。耦合去耦框图见图A.4。 | 由于非屏蔽户外对称通信线(双绞线)的特性,耦合方式总是共模耦合。耦合去耦框图见图A.4。 | ||

对于非屏蔽户外对称通信线通常采用如图A.4 所示气体放电管耦合的方法。耦合网络也具有在多芯 导线中将浪涌电流分散注入到多组对线中的作用。内部匹配阻抗Rm₂( | 对于非屏蔽户外对称通信线通常采用如图A.4 所示气体放电管耦合的方法。耦合网络也具有在多芯 导线中将浪涌电流分散注入到多组对线中的作用。内部匹配阻抗Rm₂(252 Ω)被外部电阻Rc(252Ω) 代替。 | ||

CDN 的推荐参数为: | CDN 的推荐参数为: | ||

| 第1,357行: | 第1,354行: | ||

A.3.2 户外通信线的 CDN | A.3.2 户外通信线的 CDN | ||

[[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_图 A.4非屏蔽户外对称通信线的试验配置示例线-地耦合.jpeg|400px]] | [[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_图 A.4非屏蔽户外对称通信线的试验配置示例线-地耦合.jpeg|400px]] | ||

内部匹配阻抗Rm₂( | 内部匹配阻抗Rm₂(25Ω) 被外部电阻 Rc(25 Ω)代替。 | ||

注1:图中气体放电管可被如图9中所示的箱位电路代替。 | 注1:图中气体放电管可被如图9中所示的箱位电路代替。 | ||

| 第1,372行: | 第1,368行: | ||

A.4 CDN 的校准 | === A.4 CDN 的校准 === | ||

测量时脉冲应一次性施加到耦合对线上。 | 测量时脉冲应一次性施加到耦合对线上。 | ||

| 第1,421行: | 第1,417行: | ||

|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF; color:#2D3748;" | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF; color:#2D3748;" | ||

! style="font-weight:bold;" | 耦合方式 | ! style="font-weight:bold;" | 耦合方式 | ||

! CW G 输 出 | ! CW G 输 出 电压b,e | ||

! EUT输出端 CDN电压 V<sub>oc</sub> ±10% | ! EUT输出端 CDN电压 V<sub>oc</sub> ±10% | ||

! 电压 波前时间 | ! 电压 波前时间 T±30% | ||

! 电压 持续时间 T<sub> | ! 电压 持续时间 T<sub>a</sub> ±30% | ||

! EUT输出端 CDN电流 I<sub>sc</sub> ±20% | ! EUT输出端 CDN电流 I<sub>sc</sub> ±20% | ||

! 电流 波前时间 T | ! 电流 波前时间 T ±30% | ||

! 电流 持续时间 T<sub> | ! 电流 持续时间 T<sub>a</sub> ±30% | ||

|- style="vertical-align:middle; background-color:#F0F0F0; color:#2D3748;" | |- style="vertical-align:middle; background-color:#F0F0F0; color:#2D3748;" | ||

| 共模耦合 一对线 27.5Ω | | 共模耦合 一对线 27.5Ω | ||

| 第1,438行: | 第1,434行: | ||

| 250 μs | | 250 μs | ||

|- | |- | ||

| colspan="8" style="vertical-align:middle; background-color:#FFF; color:#2D3748;" | | | colspan="8" style="vertical-align:middle; background-color:#FFF; color:#2D3748;" | 对于多于1对线的CDN,每一对线应分别校准,见表A.3。 <br />通过气体避雷器、钳位器件或雪崩器件的耦合将会对浪涌波形产生一些开关噪声。以最大可能的浪涌电压进 行校准能使得测量误差最小化。通常建议忽略开关噪音对峰值测量的影响。 <br />表格中所显示的值是当CWG具有理想值时的值。如果CWG产生的波形参数值接近允差,那么CDN带来的 额外允差可能使得CWG和CDN的组合超出允差。 | ||

|} | |} | ||

A.5 户外非屏蔽对称通信线的试验配置 | A.5 户外非屏蔽对称通信线的试验配置 | ||

对于对称互连/通信线路(见图 A.4), | 对于对称互连/通信线路(见图 A.4), 通常不能使用电容耦合的方法,而采用气体放电管耦合的方法。不对避雷器触发点(对额定电压为90 V 的气体放电管约为300 V) 以下的试验等级作规定。 | ||

应考虑两种试验配置: | 应考虑两种试验配置: | ||

| 第1,460行: | 第1,452行: | ||

== 附 录 B == | |||

附 录 B | |||

(资料性附录) | (资料性附录) | ||

| 第1,467行: | 第1,458行: | ||

信号发生器和试验等级的选择 | 信号发生器和试验等级的选择 | ||

B.1 概述 | === B.1 概述 === | ||

试验等级宜根据安装情况来选择。也可在产品标准或产品类标准中规定。若未定义试验等级, 表 B.1 、表 B.2 和 C.3 中给出的信息宜 一 起使用。 这些值仅用于示例而不是建议或要求。选择的值仅出 于解释说明目的,不是实际应用的建议。 | 试验等级宜根据安装情况来选择。也可在产品标准或产品类标准中规定。若未定义试验等级, 表 B.1 、表 B.2 和 C.3 中给出的信息宜 一 起使用。 这些值仅用于示例而不是建议或要求。选择的值仅出 于解释说明目的,不是实际应用的建议。 | ||

B.2 环境分类 | === B.2 环境分类 === | ||

0类:保护良好的电气环境,常常在一 间专用的房间内 | 0类:保护良好的电气环境,常常在一 间专用的房间内 | ||

| 第1,489行: | 第1,480行: | ||

为了证明系统级抗扰度,宜采取与实际安 装情 况 有关 的其他措施,例如一次保护。其他资料在附录 C 中给出。 | 为了证明系统级抗扰度,宜采取与实际安 装情 况 有关 的其他措施,例如一次保护。其他资料在附录 C 中给出。 | ||

B.3 端口类型定义 | === B.3 端口类型定义 === | ||

系统内端口: | 系统内端口: | ||

—— 连接到同 一 系统其他端口的端口。 | |||

内部端口 : | 内部端口 : | ||

—— 仅连接到同一建筑物内电缆上的端口; | |||

—— 不用来提供直接户外连接服务的端口: | —— 不用来提供直接户外连接服务的端口: | ||

—— 不会经由传导方式连接到通过其他设备(例如,通过分离器)离开建筑物线缆的端口。 | |||

外部端口: | 外部端口: | ||

—— 直接连接到离开建筑物线缆上的端口; | |||

—— 经由传导方式连接到通过其他设备(例如,通过分离器)离开建筑物线缆的端口。 | |||

B.4 发 生器和浪涌类型 | === B.4 发 生器和浪涌类型 === | ||

浪涌(和发生器)与安装类别的关系如下: | 浪涌(和发生器)与安装类别的关系如下: | ||

——类别1~5:1.2/50 μs(8/20μs), 对于电源线端口,短距离信号电路/线路端口和本地网络( | ——类别1~5:1.2/50 μs(8/20μs), 对于电源线端口,短距离信号电路/线路端口和本地网络(例如以太网、令牌网等)以及类似网络的端口; | ||

——类别4~5:10/700 μs(5/320μs), 对于例如通过直接连接至多用户电信网络[公共交换电话网络 (PSTN), 各种类型数字用户环路(xDSL) 等]来实现分散系统连接的对称通信线;典型线缆长度超过300 m。 | |||

源阻抗宜与有关的试验配置中标明一样。 | 源阻抗宜与有关的试验配置中标明一样。 | ||

| 第1,538行: | 第1,521行: | ||

! colspan="8" | 试验等级(kV) | ! colspan="8" | 试验等级(kV) | ||

|- style="background-color:#F0F0F0;" | |- style="background-color:#F0F0F0;" | ||

| colspan="2" | AC电源和a.c.I/O 外部端口 | | colspan="2" | AC电源和a.c.I/O 外部端口 | ||

| colspan="2" | AC电源和a.c.I/O 内部端口 | | colspan="2" | AC电源和a.c.I/O 内部端口,d | ||

| colspan="2" | DC电源和d.c.I/O 外部端口 | | colspan="2" | DC电源和d.c.I/O 外部端口 | ||

| colspan="2" | DC电源和d.c.I/O | | colspan="2" | DC电源和d.c.I/O 内部端口d | ||

|- | |- | ||

| colspan="2" | 耦合方式 | | colspan="2" | 耦合方式 | ||

| 第1,599行: | 第1,582行: | ||

|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||

| 4 | | 4 | ||

| 2.0 | | 2.0 | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| 2.0 | | 2.0 | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| 2. | | 2.0h | ||

| 4. | | 4.0b | ||

| 2. | | 2.0b | ||

| 4. | | 4.0b | ||

|- style="vertical-align:middle; background-color:#F0F0F0;" | |- style="vertical-align:middle; background-color:#F0F0F0;" | ||

| 5 | | 5 | ||

| | | c.b | ||

| | | c,b | ||

| 2.0 | | 2.0 | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| 2.0 | | 2.0 | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| 2. | | 2.0b | ||

| 4. | | 4.0b | ||

|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||

| colspan="9" | | | colspan="9" | 不建议对实际使用长度短于或等于10 m的电缆进行试验。 <br />在预计总是使用一次保护的端口,在有一次保护的情况下进行试验,从而保证与带保护元件的情况一致。如 果端口要求有一次保护,但并未安装时,试验也宜在安装典型一次保护器的条件下按照指定一次保护的最高 让通电平进行。 <br />取决于当地电力系统的等级。 <br />d系统内端口通常不要求试验。 | ||

|} | |} | ||

| 第1,630行: | 第1,613行: | ||

! colspan="12" | 试验等级(kV) | ! colspan="12" | 试验等级(kV) | ||

|- | |- | ||

| colspan="4" | 非对称工作的电路/ | | colspan="4" | 非对称工作的电路/线路e | ||

| colspan="4" | 对称工作的电路/ | | colspan="4" | 对称工作的电路/线路c,e | ||

| colspan="4" | 屏蔽的电路/ | | colspan="4" | 屏蔽的电路/线路de | ||

|- | |- | ||

| colspan="2" | 外部端口 | | colspan="2" | 外部端口 | ||

| 第1,720行: | 第1,703行: | ||

! colspan="12" | 试验等级(kV) | ! colspan="12" | 试验等级(kV) | ||

|- | |- | ||

| colspan="4" | 非对称工作的电路/ | | colspan="4" | 非对称工作的电路/线路a,c,e | ||

| colspan="4" | 对称工作的电路/ | | colspan="4" | 对称工作的电路/线路c,e | ||

| colspan="4" | 屏蔽的电路/ | | colspan="4" | 屏蔽的电路/线路d,e | ||

|- | |- | ||

| colspan="2" | 外部端口 | | colspan="2" | 外部端口 | ||

| 第1,745行: | 第1,728行: | ||

|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||

| 4 | | 4 | ||

| 2.0 | | 2.0 | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| 2.0 | | 2.0 | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| NA | | NA | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| NA | | NA | ||

| 4. | | 4.0b | ||

| NA | | NA | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| NA | | NA | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||

| 5 | | 5 | ||

| 2.0 | | 2.0 | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| 2.0 | | 2.0 | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| NA | | NA | ||

| 4. | | 4.06 | ||

| NA | | NA | ||

| 4. | | 4.06 | ||

| NA | | NA | ||

| 4.0 | | 4.0 | ||

| NA | | NA | ||

| 4. | | 4.0b | ||

|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#FFF;" | |- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#FFF;" | ||

| colspan="13" | | | colspan="13" | 不建议对实际使用长度短于10m的电缆进行试验。 <br />在使用规定的一次保护的端口,对一次保护进行试验以保证与带保护元件的情况相统一。如果端口未提供所 需要的一次保护,选择规定的一次保护的最高通过等级并在带有典型一次保护器下进行试验。 <br />线-线的浪涌(横向)可能发生在与地之间连接了SPD(浪涌保护器)的网络。这样的浪涌不在本部分的范围内。 此现象可以通过确定的一次保护元件施加共模浪涌来模拟。 <br />连接到天线的试验端口不在本部分的范围。 <br />e系统内端口通常不要求试验。 | ||

|} | |} | ||

附 录 C | == 附 录 C == | ||

(资料性附录) 注 释 | (资料性附录) 注 释 | ||

C.1 不同的源阻抗 | === C.1 不同的源阻抗 === | ||

发生器源阻抗的选择取决于: | 发生器源阻抗的选择取决于: | ||

| 第1,791行: | 第1,774行: | ||

——户内、户外状况; | ——户内、户外状况; | ||

—— 试验电压的施加( 线-线或线-地)。 | |||

2Ω阻抗表示低压电网的源阻抗。使用有效输出阻抗为2Ω的发生器。 | 2Ω阻抗表示低压电网的源阻抗。使用有效输出阻抗为2Ω的发生器。 | ||

| 第1,799行: | 第1,782行: | ||

42 Ω(40Ω +2 Ω)阻抗表示其他所有线路对地的源阻抗。使用串联40Ω附加电阻的发生器。 | 42 Ω(40Ω +2 Ω)阻抗表示其他所有线路对地的源阻抗。使用串联40Ω附加电阻的发生器。 | ||

注:预期连接到交流直流转换器(例如便携式计算机的直流电源)上的直流端口不视为低压电源端 。 如果直流 | 注:预期连接到交流直流转换器(例如便携式计算机的直流电源)上的直流端口不视为低压电源端 。 如果直流 电源通过信号电缆中的导线馈电,这些连接端干不视为低压电源端口。 | ||

在某些国家(如美国),非IE 标 准 可能要求对交流 电源线 按 图5 和 图 子 用 | 在某些国家(如美国),非IE 标 准 可能要求对交流 电源线 按 图5 和 图 子 用 阻抗进行试验,这是一种更严格的试验。 | ||

=== C.2 试验的运用 === | |||

C.2 试验的运用 | |||

C.2.1 设备级抗扰度 | C.2.1 设备级抗扰度 | ||

| 第1,827行: | 第1,808行: | ||

在实际的安装中,可以使用更高的电压等级。但是所加入的浪涌能量要受到所安装保护装置的限 流特性的限制。 | 在实际的安装中,可以使用更高的电压等级。但是所加入的浪涌能量要受到所安装保护装置的限 流特性的限制。 | ||

系统级的试验也是为了能体现出保护装置所产生的二次效应(电压或电流波形、模式及幅值的改 变)不会对 EUT 引起不可接受的影响。为检查在规定的试验电压下 EUT 内部不存在破坏窗口,试验 时需要逐步升高试验电压至所需的试验电压。这个特定的试验电压由 EUT | 系统级的试验也是为了能体现出保护装置所产生的二次效应(电压或电流波形、模式及幅值的改 变)不会对 EUT 引起不可接受的影响。为检查在规定的试验电压下 EUT 内部不存在破坏窗口,试验 时需要逐步升高试验电压至所需的试验电压。这个特定的试验电压由 EUT 内部的保护元件或保护装置的工作点决定(见GB/T18802.21—2016 中的6.2.1.8)。 | ||

=== C.3 安装的类别 === | |||

C.3 安装的类别 | |||

——0类:保护良好的电气环境,常在一间专用房间内 | ——0类:保护良好的电气环境,常在一间专用房间内 | ||

| 第1,891行: | 第1,868行: | ||

——5类:在非人口稠密区电子设备与通信电缆和架空电力线路连接的电气环境 | ——5类:在非人口稠密区电子设备与通信电缆和架空电力线路连接的电气环境 | ||

●所有这些电缆和线路都有过电压(初级)保护。在电子设备以外,没有大范围的接地系统 | ●所有这些电缆和线路都有过电压(初级)保护。在电子设备以外,没有大范围的接地系统(暴露的装置)。由接地故障(电流达10 kA) 和雷电(电流达100 kA) 引起的干扰电压非 常高 。 | ||

——×类:在产品技术要求中规定的特殊环境。 | |||

=== C.4 与交流/直流供电网相连的端口的最小抗扰度等级 === | |||

C.4 与交流/直流供电网相连的端口的最小抗扰度等级 | |||

与公共电源网络相连的最小抗扰度等级如下: | 与公共电源网络相连的最小抗扰度等级如下: | ||

| 第1,915行: | 第1,888行: | ||

制造商宜按照规定的试验等级对其设备进行试验,以确定设备级抗扰度,例如在设备端口使用二次 保护以达到0.5 kV 等级。成套设备的使用者或对安装负有责任的人宜采取必要的措施(例如,屏蔽、搭 接、接地保护),以保证干扰电压(例如,由雷击引起的)不超过所选择的抗扰度电平。 | 制造商宜按照规定的试验等级对其设备进行试验,以确定设备级抗扰度,例如在设备端口使用二次 保护以达到0.5 kV 等级。成套设备的使用者或对安装负有责任的人宜采取必要的措施(例如,屏蔽、搭 接、接地保护),以保证干扰电压(例如,由雷击引起的)不超过所选择的抗扰度电平。 | ||

附 录 D | == 附 录 D == | ||

(资料性附录) | (资料性附录) | ||

| 第1,947行: | 第1,920行: | ||

附 录 E | == 附 录 E == | ||

(资料性附录) | (资料性附录) | ||

| 第1,953行: | 第1,926行: | ||

浪涌波形的数学模型 | 浪涌波形的数学模型 | ||

E.1 概述 | === E.1 概述 === | ||

本附录的数学波形可作为参考,用于: | 本附录的数学波形可作为参考,用于: | ||

| 第1,973行: | 第1,946行: | ||

注:对于滤涌电压(1.2/50 μs)和浪涌屯流移3o μs)所定义的数学波形与标准EETSSd C6245-2002中所定义的 | 注:对于滤涌电压(1.2/50 μs)和浪涌屯流移3o μs)所定义的数学波形与标准EETSSd C6245-2002中所定义的 | ||

波形匹配良好。相比之下浪涌电压10/70g 的数学淋彩则无法匹配因为EE Std 62.43- | 波形匹配良好。相比之下浪涌电压10/70g 的数学淋彩则无法匹配因为EE Std 62.43-2002所提供的数值适用于浪涌电压10y000μs),对 我 电流(552 s)这些值不适用。 | ||

所使用的各参数定义如下 | 所使用的各参数定义如下 | ||

1) | 1)Tw: 电 压 值 上 升 至 5 0%峰 值到下降军 50 %峰 值 之间 的 持续 时 间 | ||

2)T: 波形响应初期,浪通 电 压 从 3 0 %峰值玺升全90%峰值之间的时间间 隔。 | 2)T: 波形响应初期,浪通 电 压 从 3 0 %峰值玺升全90%峰值之间的时间间 隔。 | ||

3) | 3)T : 波形响应初期,浪涌电流上升至10 %验峰值和90%峰值之间的时间间隔。 | ||

4) Ta: 波形响应初期的最小值到波彤下降到60%峰值之间的持续时间。 | 4)Ta: 波形响应初期的最小值到波彤下降到60%峰值之间的持续时间。 | ||

5) T:: 波前时间定义为一条斜线与分别通过波形曲线最小值与最大值的两条水平线的交叉点之 间的时间间隔,斜线具有近似早期响应的斜率。下面规定的值与仿真模型简化电路所产生的 波形匹配良好。 | 5)T:: 波前时间定义为一条斜线与分别通过波形曲线最小值与最大值的两条水平线的交叉点之 间的时间间隔,斜线具有近似早期响应的斜率。下面规定的值与仿真模型简化电路所产生的 波形匹配良好。 | ||

● 浪涌电压(1.2/50 μs):T=1.67×T;Ta = Tw | ● 浪涌电压(1.2/50 μs):T<sub>1</sub>=1.67×T;Ta = Tw | ||

● 浪涌电流(8/20 ps):T=1.25×T;Ta | ● 浪涌电流(8/20 ps):T<sub>4</sub>=1.25×T;Ta=1.18×Tw | ||

● 浪涌电压(10/700 μs): | ● 浪涌电压(10/700 μs):Tr=1.67×T;Ta = Tw | ||

●浪涌电流(5/320 μs):T=1. | ●浪涌电流(5/320 μs):T=1.25×T ;Ta=Tw | ||

6) BW: 浪涌频域波形的下降斜率开始达到-60 dB/ 十倍频程时的频率带宽。 | 6) BW: 浪涌频域波形的下降斜率开始达到-60 dB/ 十倍频程时的频率带宽。 | ||

E.2 归一化时域浪涌电压(1.2/50μs) | === E.2 归一化时域浪涌电压(1.2/50μs) === | ||

归一化时域浪涌电压(1.2/50μs)见 式(E.1): | 归一化时域浪涌电压(1.2/50μs)见 式(E.1): | ||

| 第2,007行: | 第1,978行: | ||

式(E.1) 中各系数具体值为: | 式(E.1) 中各系数具体值为: | ||

……………………(E.1) | <math>\nu_{\mathrm{SURGE}}(t)=k_{\mathrm{V}}\cdot\left[\frac{\nu_{1}}{k_{\mathrm{SURGE}}}\cdot\frac{\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}{1+\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{-t}{\tau_{2}}}\right]</math>……………………(E.1) | ||

kv=1;t₁=0.365μs;Tz=65.845μs;v₁=0.94;YSURGE=1.852 | |||

<math>k_{\mathrm{~SURGE}}=\mathrm{e}^{\frac{\tau_1}{\tau_2}}\left(\frac{\eta_{\mathrm{SCRGE}}\cdot\tau_2}{\tau_1}\right)\frac{1}{\eta_{\mathrm{SURGE}}}</math> | |||

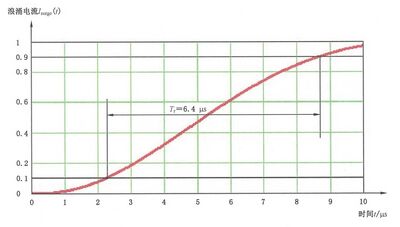

图 E.1 所示为1.2/50μs 浪涌电压的时间函数曲线。 | 图 E.1 所示为1.2/50μs 浪涌电压的时间函数曲线。 | ||

| 第2,022行: | 第1,992行: | ||

图 E.2 为早期时间响应的放大图。 | 图 E.2 为早期时间响应的放大图。 | ||

| 第2,039行: | 第2,008行: | ||

时域电压脉冲在2 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽 BW=2 MHz。 | 时域电压脉冲在2 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽 BW=2 MHz。 | ||

E.3 归一化时域浪涌电流(8/20 μs) | === E.3 归一化时域浪涌电流(8/20 μs) === | ||

归一化时域浪涌电流(8/20 μs)见 式(E.2): | 归一化时域浪涌电流(8/20 μs)见 式(E.2): | ||

<math>I_{\mathrm{SURGE}}(t)=k_{1}\cdot\left[\frac{i_{1}}{k_{\mathrm{SURGE}}}\cdot\frac{\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}{1+\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{-t}{\tau_{2}}}\right]</math>………………(E.2) | |||

………………(E.2) | |||

式(E.2) 中各系数具体值为: | 式(E.2) 中各系数具体值为: | ||

k;=1;t₁=47.52 μs; | k;=1;t₁=47.52 μs;Tz=4.296 μs;i₁=0.939;ySURGE=2.741 | ||

<math>k_{\mathrm{~SURGE}}=\mathrm{e}^{\frac{\tau_1}{\tau_2}\left(\frac{\eta_{\mathrm{SURGE}}\cdot\tau_2}{\tau_1}\right)\frac{1}{\mathrm{~SURGE}}}</math> | |||

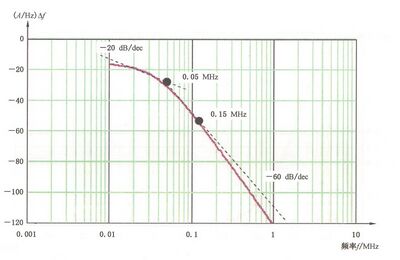

图 E.4 所示为8/20 μs 浪涌电流的时间函数曲线。 | 图 E.4 所示为8/20 μs 浪涌电流的时间函数曲线。 | ||

| 第2,075行: | 第2,042行: | ||

时域电流脉冲在0 . 15 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽BW=0.15 MHz。 | 时域电流脉冲在0 . 15 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽BW=0.15 MHz。 | ||

E.4 归一化时域浪涌电压(10/700 μs) | === E.4 归一化时域浪涌电压(10/700 μs) === | ||

归 一 化时域浪涌电压(10/700 μs)见 式(E.3): | 归 一 化时域浪涌电压(10/700 μs)见 式(E.3): | ||

<math>\nu_{\mathrm{SURGE}}(t)=k_{\mathrm{V}}\cdot\left[\frac{\nu_{1}}{k_{\mathrm{SURGE}}}\cdot\frac{\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}{1+\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{-t}{\tau_{2}}}\right]</math>………………(E.3) | |||

………………(E.3) | |||

式(E.3) 中各系数具体值为: | 式(E.3) 中各系数具体值为: | ||

kv=1; | kv=1;t₁=2.574 μs;Tz=945.1 μs;v₁=0.937;ηSURGE=1.749 | ||

<math>k_{\mathrm{~SURGE}}=\mathrm{e}^{\frac{-\tau_1}{\tau_2}\left(\frac{\eta_{\mathrm{SURGE}}\cdot\tau_2}{\tau_1}\right)\frac{1}{\eta_{\mathrm{SCRGE}}}}</math> | |||

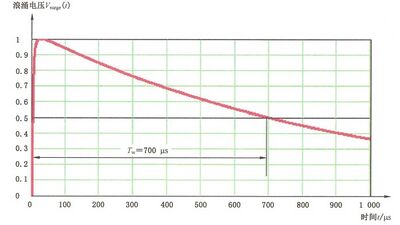

图 E.7 所示为10/700 μs 浪涌电压的时间函数曲线。 | 图 E.7 所示为10/700 μs 浪涌电压的时间函数曲线。 | ||

| 第2,113行: | 第2,079行: | ||

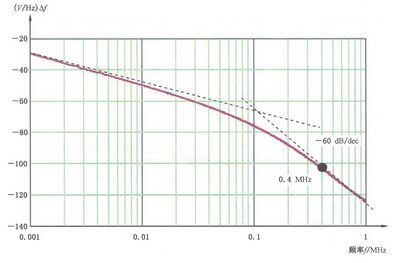

图 E.9 浪涌电压(10/700 μs): 频域响应图,△f=0.2 kHz | 图 E.9 浪涌电压(10/700 μs): 频域响应图,△f=0.2 kHz | ||

时域电压脉冲在0.4 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽为 BW=0.4 MHz。 E.5 归一化时域浪涌电流(5/320 μs) | 时域电压脉冲在0.4 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽为 BW=0.4 MHz。 | ||

=== E.5 归一化时域浪涌电流(5/320 μs) === | |||

归 一 化 时 域 浪 涌 电 流 ( 5 / 3 2 0 μs)见 式(E.4): | 归 一 化 时 域 浪 涌 电 流 ( 5 / 3 2 0 μs)见 式(E.4): | ||

<math>I_{\mathrm{sURCE}}(\iota)=k_{1}\cdot\left[\frac{i_{1}}{k_{\mathrm{SURCE}}}\cdot\frac{\left(\frac{l}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURCE}}}}{1+\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURCE}}}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{t}{\tau_{2}}}\right]</math>………………(E.4) | |||

………………(E.4) | |||

式(E.4) 中各系数具体值为: | 式(E.4) 中各系数具体值为: | ||

k;=1;t₁=1,355μs; | k;=1;t₁=1,355μs;Tz=429.1 μs;i₁=0.895;YSURGE=1.556 | ||

<math>k_{\mathrm{SURGE}}=\mathrm{e}^{\frac{\tau_1}{\tau_2}}\left(\frac{\eta_{\mathrm{SURGE}}\cdot\tau_2}{\tau_1}\right)\frac{1}{\mathrm{PSURGE}}</math> | |||

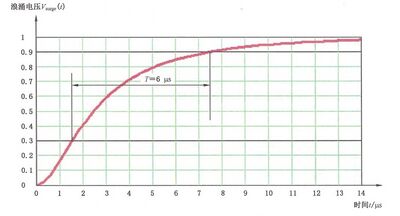

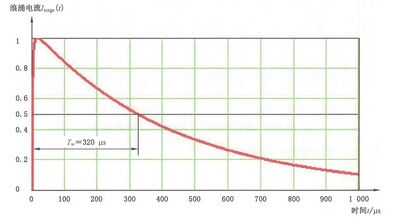

图 E.10 所示为5/320 μs 浪涌电流的时间函数曲线。 | 图 E.10 所示为5/320 μs 浪涌电流的时间函数曲线。 | ||

| 第2,154行: | 第2,118行: | ||

附 录 F | == 附 录 F == | ||

(资料性附录) | (资料性附录) | ||

| 第2,160行: | 第2,124行: | ||

测量不确定度的考虑 | 测量不确定度的考虑 | ||

F.1 参数 | === F.1 参数 === | ||

相关参数如下: | 相关参数如下: | ||

| 第2,166行: | 第2,130行: | ||

Vp 开路电压脉冲峰值 | Vp 开路电压脉冲峰值 | ||

Trv 开路电压脉冲波前时间:Tn = 1.67Tv | |||

Tv 开路电压脉冲上升时间,定义为电压值由-30% 峰值上升至90% 峰值的时间 | Tv 开路电压脉冲上升时间,定义为电压值由-30% 峰值上升至90% 峰值的时间 | ||

T | T<sub>1</sub>v 开路电压脉冲上升时间,定义为电压值由10%峰值上升至90%峰值的时间:Tv=0.80Tv= 1.33Tv | ||

Tw 开路电压脉冲的宽度 | Tw 开路电压脉冲的宽度 | ||

| 第2,176行: | 第2,140行: | ||

Ip 短路电流脉冲峰值 | Ip 短路电流脉冲峰值 | ||

Tn 短路电流脉冲波前时间 :Tn-1 .25Tπ | |||

T 短路电流脉冲上升时间,定义为电流值由10 %峰值电流上升至90%峰值电流的时间 | T 短路电流脉冲上升时间,定义为电流值由10 %峰值电流上升至90%峰值电流的时间 | ||

T. 短路电流脉冲持续时间 | |||

注:在IEC/TR 61000-1- | 注:在IEC/TR 61000-1-6中解释丁符号u(xi) )、c<sub>1</sub> 、u(y)以及y的含义和关系。 | ||

F.2 概述 | === F.2 概述 === | ||

实际骚扰量与本部分规定的骚扰量的符合性通常是由一组测量(如用带有衰减器的示波器测量脉 冲上升时间)乘确认。由于测量仪器不完善以及被测量本身的不重复性,每不测量结果包含一定量的测 量不确定度(MU) 。 此处所做 的MU 的评估依据IEC/TR 6100016中 描 述的原理和方法。 | 实际骚扰量与本部分规定的骚扰量的符合性通常是由一组测量(如用带有衰减器的示波器测量脉 冲上升时间)乘确认。由于测量仪器不完善以及被测量本身的不重复性,每不测量结果包含一定量的测 量不确定度(MU) 。 此处所做 的MU 的评估依据IEC/TR 6100016中 描 述的原理和方法。 | ||

| 第2,206行: | 第2,170行: | ||

由于骚扰量参数对 EUT 的影响是不可预知的,并且在大多数情况下EUT 表现为非线性形态,所 以既不能为骚扰量规定一个单一估计值,也不能为其规定不确定度来源的数量。因此,骚扰量的每个参 数将伴随相应的估计值和不确定度。这将产生多个不确定度报告。 | 由于骚扰量参数对 EUT 的影响是不可预知的,并且在大多数情况下EUT 表现为非线性形态,所 以既不能为骚扰量规定一个单一估计值,也不能为其规定不确定度来源的数量。因此,骚扰量的每个参 数将伴随相应的估计值和不确定度。这将产生多个不确定度报告。 | ||

F.3 浪涌测量不确定度的影响因素 | === F.3 浪涌测量不确定度的影响因素 === | ||

下面罗列了评估测量仪器和试验配置对不确定度的影响量: | 下面罗列了评估测量仪器和试验配置对不确定度的影响量: | ||

—— 峰值读数; | |||

—— 峰值的10%(或30%)处的读数; | |||

—— 峰值的90%处的读数; | |||

—— 峰值的50%处的读数; | |||

——测量系统的带宽; | ——测量系统的带宽; | ||

| 第2,232行: | 第2,195行: | ||

——测试系统与示波器的校准。 | ——测试系统与示波器的校准。 | ||

F.4 浪涌校准的不确定度 | === F.4 浪涌校准的不确定度 === | ||

F.4.1 概述 | F.4.1 概述 | ||

在浪涌试验中,骚扰量为由浪涌发生器产生并施加至EUT 的浪涌电压和浪涌电流。如F.2 所讨论 的,对骚扰量的每一个测量参数的不确定度都需要提供一份不确定度报告。这些骚扰量的参数包括适 用于开路电压的Vp 、Tv | 在浪涌试验中,骚扰量为由浪涌发生器产生并施加至EUT 的浪涌电压和浪涌电流。如F.2 所讨论 的,对骚扰量的每一个测量参数的不确定度都需要提供一份不确定度报告。这些骚扰量的参数包括适 用于开路电压的Vp 、Tv 、Tw 和适用于短路电流的Ip,Ta 、Td。 | ||

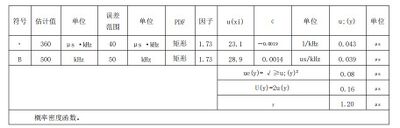

F.4.6 与 F.4.7 中给出了用干评估脉冲 MU 的 方法 、 表E1、 表E2 和 表E 3 给出了浪涌参数不确 定度报告的示例。上述表格中包含子对这些示例最湿著的输人量 MU 的每个贡献因素的详细信息(数 值,概率密度函数类型等),以及用手确定每个衣确定 度 报告的运算结果 。 | F.4.6 与 F.4.7 中给出了用干评估脉冲 MU 的 方法 、 表E1、 表E2 和 表E 3 给出了浪涌参数不确 定度报告的示例。上述表格中包含子对这些示例最湿著的输人量 MU 的每个贡献因素的详细信息(数 值,概率密度函数类型等),以及用手确定每个衣确定 度 报告的运算结果 。 | ||

| 第2,244行: | 第2,207行: | ||

使用下面的函数关系式计算浪涌开路 电 压的 波前 时间 | 使用下面的函数关系式计算浪涌开路 电 压的 波前 时间 | ||

Tv=125√[1.33(Tg0%-T<sup>3</sup>0% +δR)<sup>2</sup>-Ts | |||

式 中 : | 式 中 : | ||

<math>T_{_{MS}}=\frac{\alpha}{B}</math>…………………(F.1) | |||

T 30%—— 峰值的30%处 的 时 间 ; | T 30%—— 峰值的30%处 的 时 间 ; | ||

| 第2,256行: | 第2,219行: | ||

δR —— 非重复性的修正系数; | δR —— 非重复性的修正系数; | ||

TMS —— 测量系统阶跃响应的上升时间( 10%~90%) ,单位为微秒( | TMS —— 测量系统阶跃响应的上升时间( 10%~90%) ,单位为微秒(μS); | ||

B —— 测量系统的- 3 dB 带宽,单位为千赫兹(kHz); | B —— 测量系统的- 3 dB 带宽,单位为千赫兹(kHz); | ||

| 第2,268行: | 第2,229行: | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|- | |- | ||

! 符号 !! 估计值 !! 单位 !! 误差范围 !! 单位 !! PDF | ! 符号 !! 估计值 !! 单位 !! 误差范围 !! 单位 !! PDF!! 因子 !! u(xi) !! C; !! 单位 !! u;(y) !! 单位 | ||

|- | |- | ||

| | | T30% || 0.25 || μs || 0.0050 || μs || 三角 || 2.45 || 0.0020 || —2.08 || 1 || 0.0043 || μs | ||

|- | |- | ||

| | | T90% || 1.15 || μs || 0.0050 || μS || 三角 || 2.45 || 0.0020 || 2.08 || 1 || 0.0043 || μs | ||

|- | |- | ||

| δR || 0 || μs || 0.025 || μs || 正态 (k=1) || 1.00 || 0.025 || 2.08 || 1 || 0:052 || μs | | δR || 0 || μs || 0.025 || μs || 正态 (k=1) || 1.00 || 0.025 || 2.08 || 1 || 0:052 || μs | ||

| 第2,281行: | 第2,242行: | ||

表 F.1 (续) | 表 F.1 (续) | ||

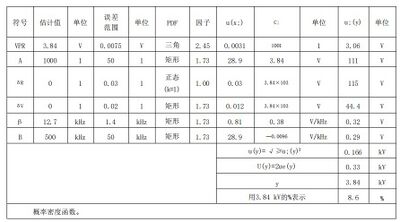

[[文件:表 F.1 ( 续 ).jpeg|400px]] | |||

T30%,T90%: 在峰值电平的30%或90%处的时间读数。误差范围通过假设采用 一 台采样率为 100 MS/s 且具有轨迹内插能力的示波器(三角形概率密度函数)获得。若不是这种情况,则假设是一 个矩形概率密度函数。此处只考虑由采样率引起的 MU 的不确定度贡献因素,对于其他贡献因素,见 F.4.5 。 读数假定为 T30%=0.25μs,T90%=1.15μs。 | |||

TMs:计算得到的测量系统阶跃响应的上升时间。系数α(见表F.1) 取决于测量系统的脉冲响应波 形。系数α的取值范围是(360±40) μs ·kHz, 代表了广泛的系统,虽然每个系统的脉冲响应波形是不 同的(见 F.4.6 和表F.4)。测量系统的带宽B, 可以由实验方法获得(直接测量带宽)或根据测量系统的 每个组成部分(电压探头、电缆和示波器)的带宽 B; 利用下式计算得到: | TMs:计算得到的测量系统阶跃响应的上升时间。系数α(见表F.1) 取决于测量系统的脉冲响应波 形。系数α的取值范围是(360±40) μs ·kHz, 代表了广泛的系统,虽然每个系统的脉冲响应波形是不 同的(见 F.4.6 和表F.4)。测量系统的带宽B, 可以由实验方法获得(直接测量带宽)或根据测量系统的 每个组成部分(电压探头、电缆和示波器)的带宽 B; 利用下式计算得到: | ||

<math>\frac{1}{B}=\sqrt{\left(\frac{1}{B_1}\right)^2+\left(\frac{1}{B_2}\right)^2+\cdots}</math> | |||

假设B 的估计值为500 kHz, 其矩形概率密度函数的误差范围为50 kHz。 | 假设B 的估计值为500 kHz, 其矩形概率密度函数的误差范围为50 kHz。 | ||

δR:30%~90% | δR:30%~90% 上升时间的非重复性修正系数。它量化了T90%-T30% 的测量中由测量仪器、测试 布置和浪涌信号发生器自身特性而引起的重复性不足。它由实验方法确定。这是一种基于 n 次重复 测量q; 的样品的实验标准差s(qk)的 A 类评估计,由下式给出: | ||

<math>s\left(q_k\right)=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^n\left(q_j-\bar{q}\right)^2}</math> | |||

式中,q 为 q;的算术平均值。假设误差范围 s(qk)=25 ns(正态概率密度函数的一个标准差),估计 值为0 ns。 | 式中,q 为 q;的算术平均值。假设误差范围 s(qk)=25 ns(正态概率密度函数的一个标准差),估计 值为0 ns。 | ||

| 第2,299行: | 第2,260行: | ||

注:可类似地得到短路电流的计算。此时,TMs使用电流探头的带宽取代电压探头的带宽。进一步得到下面的公式: | 注:可类似地得到短路电流的计算。此时,TMs使用电流探头的带宽取代电压探头的带宽。进一步得到下面的公式: | ||

Trv=1.25√( | Trv=1.25√(T9%-T1%+δR)²-TMs | ||

F.4.3 浪涌开路电压的峰值 | F.4.3 浪涌开路电压的峰值 | ||

| 第2,305行: | 第2,266行: | ||

浪涌开路电压的峰值可通过下式进行计算: | 浪涌开路电压的峰值可通过下式进行计算: | ||

<math>V_{_p}=\frac{V_{_{PR}}\left(1+\delta R+\delta V\right)}{1-\left(\frac{\beta}{B}\right)^2}A</math> | |||

式中: | 式中: | ||

| 第2,314行: | 第2,275行: | ||

δV—— 示波器直流垂直精度; | δV—— 示波器直流垂直精度; | ||

B—— 测量系统的-3 dB带宽; | B—— 测量系统的-3 dB带宽; | ||

| 第2,323行: | 第2,282行: | ||

表 F.2 浪涌开路电压峰值(Vp) 的不确定度报告示例 | 表 F.2 浪涌开路电压峰值(Vp) 的不确定度报告示例 | ||

[[文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019_表 F.2 浪涌开路电压峰值(Vp) 的不确定度报告示例.jpeg|400px]] | |||

VpR: 电压峰值读数。误差范围通过假设示波器有8位垂直分辨率和插值功能(三角形概率密度函 数)获得。 | VpR: 电压峰值读数。误差范围通过假设示波器有8位垂直分辨率和插值功能(三角形概率密度函 数)获得。 | ||

2025年6月13日 (五) 15:34的版本

引用资料

文件:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019.pdf

标准状态

当前标准:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB 17626.5-2019

发布日期:2019-06-04

实施日期:2020-01-01

旧标准:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5-2008

发布日期:2008-05-20

实施日期:2009-01-01

废止日期:2020-01-01

1 范围

GB/T 17626 的本部分规定了设备对由开关和雷电瞬变过电压引起的单极性浪涌(冲击)的抗扰度 要求、试验方法和推荐的试验等级范围,规定了不同环境和安装状态下的几个试验等级。本部分提出的 要求适用于电气和电子设备。

本部分的目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌( 冲击)时的性能。本 部 分规定了一个一致的试验方法,以评定设备或系统对规定现象的抗扰度。

注:正如 IEC 导则107中所述,本部分是电磁兼容基础标准,供各产品委员会使用。IEC 导则107还规定,产品委员 会负责确定是否应用本抗扰度试验标准,如果使用,需要负责确定合适的试验等级和性能判据。全国电磁兼容

标准化技术委员会及其分技术委员会愿与产品委员会合作,以评估其产品的特殊抗扰度要求 本部分规定了

——试验等级的范围;

——试验设备;

—— 试验配置;

—— 试验程序。

在实验室试验的任务就是要找出设备在规缝 的工 作 状态 7,对由开关或雷电作用所产生的 浪 涌( 冲 击)电压的反应。

本部分不对受试设备耐高压的绝缘能力进行试验。本部分不考虑直击雷的雷电流的直接注入。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC 60050(所有部分)国际电工词汇(International electrotechnical vocabulary)

注:可从以下网址获得:www.electropedia OFg。

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

IEC 60050 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

雪崩器件 avalanche device

在规定电压击穿并导通的二极管、气体放电管或其他元件。

3.1.2

校准 calibration

参照标准,在规定的条件下,建立标示值和按照参考标准的测量结果之间关系的一组操作。

注1:该术语用于“不确定度”方式。

注2:原则上,标示值与测量结果之间的关系可以用校准图表示。

[GB/T 2900.77—2008,定义311-01-09]

3.1.3

箱位器件 clamping device

防止施加的电压超过规定值的二极管、(压敏)电阻或其他元件。

3.1.4

组合波发生器 combination wave generator;CWG

能产生1.2/50μs 开路电压波形、8/20 μs 短路电流波形或10/700 μs 开路电压波形、5/320μs 短路 电流波形的发生器。

3.1.5

耦合网络 coupling network;CN

将能量从一个电路传送到另一个电路的电路。

3.1.6

耦合/去耦网络 coupling/decoupling network;CDN

耦合网络和去耦网络的组合。

3.1.7

去耦网络 decoupling network;DN

用于防止施加到受试设备上的浪涌(冲击)影响其他非受试装置、设备或系统的电路。

3.1.8

持续时间 duration

3.1.8.1

持续时间 duration

Ta

<1.2/50μs 浪涌电压>浪涌电压从上升到峰值电压的一半,到下降到峰值电压的一半,二者之间的 时间间隔(Tw)。

Ta=Tw

见图2和图 A.2。

3.1.8.2

持续时间 duration

Td

<8/20μs 浪涌电流>虚拟参数,定义为浪涌电流从上升到峰值电流的一半,到下降到峰值电流的一 半,二者之间的时间间隔(Tw), 再乘以1.18。

Ta=1.18×Tw

见图3。

3.1.8.3

持续时间 duration

Ta

<5/320μs 浪涌电流波形>浪涌电流从上升到峰值电流的一半,到下降到峰值电流的一半,二者之 间的时间间隔(Tw)。

Ta=Tw

见图 A.3。

3.1.9

有效输出阻抗 effective output impedance

(浪涌发生器的)同一输出端开路电压峰值与短路电流峰值的比值。

3.1.10

电气装置 electrical installation

相关电气设备的组合,具有为实现特定目的所需的相互协调的特性。

[GB/T 2900.71—2008,定义826-10-01]

3.1.11

波前时间 front time

3.1.11.1

波前时间 front time

T

<浪涌电压> 一个为30%峰值和90%峰值两点之间所对应时间间隔 T 的1 .67倍的虚拟参数。

见 图 2 和 图 A.2。

3.1.11.2

波前时间 front time

T

<浪涌电流> 一个为10%峰值和90%峰值两点之间所对应时间间隔 T 的1 .25倍的虚拟参数。

见 图 3 和 图 A.3。

3.1.12

高速通信线 high-speed communication lines

工作时传输频率大于100 kHz 的输入/输出线。

3.1.13

抗扰度 immunity

装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。

[GB/T 4365—2003,定义161-01-20]

3.1.14

互连线 interconnection lines

次级电路(与交流主电源隔离)不会受到瞬态过电压的影响(例如,具有可靠接地的、容性滤波的直 流次级电路,其峰-峰值纹波小于直流分量的10%)的I/O 线(输入/输出线路)和/或通信线,和/或低压 直流输入/输出线(≤60 V)。

3.1.15

电源端口 power port

为设备或相关设备提供电源而使其正常工作的导线或电缆的端口。

3.1.16

一 次保护 primary protection

防止大部分浪涌(冲击)能量通过指定界面传播的措施。

3.1.17

参考地 reference ground

不受任何接地配置影响的、视为导电的大地的部分,其电位约定为零。

[GB/T2900.73—2008, 定义195-01-01]

3.1.18

上升时间 rise time

T.

脉冲瞬时值首次从脉冲幅值的10%上升到90%所经历的时间。

见 图 3 和 图 A.3。

EGB/T4365—2003, 定义161-02-05]

3.1.19

二次保护 secondary protection

对通过一次保护后的能量进行抑制的措施。

注:它可以是一个专门的装置,也可以是 EUT 本身的特性。

3.1.20

浪涌(冲击) surge

沿线路或电路传播的电流、电压或功率的瞬态波,其特征是先快速上升后缓慢下降。

[GB/T4365—2003, 定义161-08-11]

注:以下简称浪涌(冲击)为浪涌。

3.1.21

对称线 symmetrical lines

差模到共模转换损耗大手20 dB 的平衡对线。

3.1.22

系统 system

通过执行规定的功能来达到特定目标的、由相互依赖部分组成的集合

注:系统被认为用一假想的界面将其与环境和其他死部系统分离,孩界面切断了被考虑系统与环境和外部系统之

间的联系。通过这些联系,系统受到环境和外部系统的影响,或者系统本身对环境和外部系统产生影响。

3.1.23

瞬态 transient

在两相邻稳定状态之间变化的物理量或 物理现象。其 交化时间小于所关注的时间尺度。

[GB/T 4365—2003,定义161-02-01]

3.1.24

验证 verification

用于检查试验设备系统(如试验发生器和互连电缆),以证明测试系统正常工作的一整套操作。

注1:验证的方法可能与校准方法不同。

注2:由于本部分为 EMC 基础标准,该定义与IEC 60050-311:2001中311-01-13给出的定叉不同。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AE: 辅助设备(Auxiliary equipment )

CD: 耦合装置(Coupling device)

CDN: 耦合/去耦网络(Coupling/Decoupling network)

CLD: 箱位器件(Clamping device)

CN: 耦合网络(Coupling network)

CWG: 组合波发生器(Combination wave generator)

DN: 去耦网络(Decoupling network)

EFT/B: 电快速瞬变/脉冲群(Electrical fast transient/burst)

EMC: 电磁兼容(Electromagnetic compatibility)

ESD: 静电放电(Electrostatic discharge)

EUT: 受试设备(Equipment under test)

GDT: 气体放电管(Gas discharge tube)

MU: 测量不确定度(Measurement uncertainty)

PE: 保护地(Protective earth)

SPD: 浪涌保护器(Surge protective device)

4 概述

4.1 电力系统开关瞬态

电力系统开关瞬态可分为与以下操作有关的瞬态:

a) 主网电力系统的切换骚扰,例如电容器组的切换;

b) 配电系统中较小的局部开关动作或负载变化;

c) 与开关器件(如晶闸管、晶体管)相关联的谐振现象;

d) 各种系统故障,例如电气装置对接地系统的短路和电弧故障。

4.2 雷电瞬态

雷电产生浪涌电压的主要原理如下:

a) 直接雷击于外部(户外)电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压;

b) 间接雷击(即云层之间、云层中的雷击或击于附近物体的雷击,其会产生的电磁场)于建筑物 内、外导体上产生感应电压和电流:

c) 附近值接对地放电的雷电人地屯流,当它耦合到电气装置接地系统的公共接地路径时产生感 应电压。

当雷电保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化 对临近的设备感应电磁骚扰。

4.3 瞬态的模拟

试验发生器的特性应尽可能地模拟上述现象

如果骚扰源与 EUT 在同一线路中(直接耦合), 例如在电源网络中,那么发生器可在EUT 的端口 模拟低阻抗源。

如果骚扰源与EUT 不在同一线路中(间接耦合),那么发生器可模拟高阻抗源。

5 试验等级

优先选择的试验等级范围见表

表 1 试验等级

| 等 级 | 开路试验电压 kV | |

|---|---|---|

| 线-线 | 线-地 | |

| 1 | — | 0.5 |

| 2 | 0.5 | 1.0 |

| 3 | 1.0 | 2.0 |

| 4 | 2.0 | 4.0 |

| × | 特定 | 特定 |

| “×”可以是高于、低于或在其他等级之间的任何等级。该等级应在产品标准中规定。 对于对称互连线,试验能够同时施加在多条线缆和地之间,例如“多线-地”。 | ||

试验等级应根据安装情况来选择;安装类别参见附录 C。

试验应从表1中的所有较低等级开始进行,直到规定的试验等级(见8.3)。

对不同界面的试验等级的选择参见附录 B。

6 试验设备

6.1 概述

本部分规定了两种类型的组合波发生器。根据受试端口类型的不同,它们有各自特殊的应用。对 于连接到户外对称通信线的端口(见附录 A), 使用10/700 μs 组合波发生器。对于其他情况,使用1.2/ 50μs 组合波发生器。

6.2 1.2/50 μs组合波发生器

6.2.1 概述

目的是要规范施加在EUT 上的输出波形。波形由开路电压波形和短路电流波形来定义,应在未 连接 EUT 时测量。对交流或直流供电的产品,浪涌施加到交流或直流电源线上,其输出波形应符合 表4、表5和表6的规定。当浪涌直接从发生器输出端来作用时,波形应满足表2的规定。当连接 EUT 时,不要求发生器输出端和耦合/去耦网络(CDN) 输出端的波形同时满足规定。

发生器应产生的浪涌波形:

——开路电压波前时间1.2 μs;

——开路电压持续时间50 μs;

——短路电流波前时间8μs;

——短路电流持续时间20 μs。

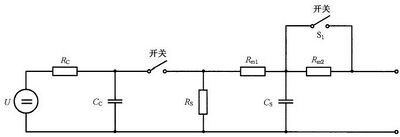

图1为1.2/50 μs 组合波发生器的电路原理图。选择不同元器件Rsi 、Rs₂ 、Rm 、L, 和C。的值,以使 发生器产生1.2/50μs 的电压浪涌(开路情况)和8/20 μs 的电流浪涌(短路情况)。

元件:

U ——高压源;

Rc——充电电阻;

Cc—— 储能电容;

Rs—— 调节脉冲持续时间的电阻;

R——阻抗匹配电阻;

L,—— 调节上升时间形成的电感。

图 1 组合波发生器的电路原理图(1.2/50 μs-8/20 μs)

组合波发生器的同一输出端口的开路输出电压峰值与短路输出电流峰值之比应视为有效输出阻 抗。本发生器的有效输出阻抗为2Ω。

当发生器的输出端连接 EUT 时,电压和电流波形是 EUT 输入阻抗的函数。当浪涌施加至设备 时,安装的保护装置正常启用,或当没有保护装置或保护装置不动作而导致元件飞弧或击穿时,EUT 的 输入阻抗可能发生变化。因此,从同一试验发生器里应能输出负载所需要的1.2/50μs 电压波形和 8/20μs 电流波形。

6.2.2 发生器的特性与性能

极性:正/负;

相移:相对于 EUT 交流线电压的相位在0°~360°变化,允差±10°;

重复率:每分钟一次,或更快;

开路输出电压峰值:0.5 kV 起至所需的试验电平,可调;

浪涌电压波形:见表2和图2;

输出电压设置允差:见表3;

短路输出电流峰值:与设定的峰值电压有关(见表2和表3);

浪涌电流波形:见表2和图3;

注:短路电流的时间参数只有在发生器的输出端不接10 Ω阻抗时有效(见6.3)。

短路输出电流允差:见表3。

表 2 1.2/50μ s-8/20 μs 波形参数的定义

| 定义 | 波前时间T;μs | 持续时间T。;μs |

|---|---|---|

| 开路电压 | T;=1.67×T=1.2×(1±30%) | Td=Tw=50×(1±20%) |

| 短路电流 | T=1.25×T,=8×(1±20%) | Ta=1.18×Tw=20×(1±20%) |

表 3 开路电压峰值和短路电流峰值的关系

| 发生器输出端开路电压峰值 ±10% | 发生器输出端短路电流峰值 ±10% |

|---|---|

| 0.5 kV | 0.25 kA |

| 1.0 kV | 0.5 kA |

| 2.0 kV | 1.0 kA |

| 4.0 kV | 2.0 kA |

发生器的输出应浮地。

波前时间:T=1.67xT=1X(1±30%)μs

持续时间:Ta = Tw =50X( 1± 20%) μs

注:1.67为0.9 和 0 .3 阈值之差的倒数。

图 2 未连接CDN 的发生器输出端的开路电压波形(1.2/50 μs)

下冲规定只适用于发生器的输出端,在( CDN的输出端,对下冲或过冲没有限制。

波前时间:T4=1.25×T,=8×(1+20%)μs

持续时间:Ta=1.18×Tw=20×(1±2 0%) p 8

注1:1 . 25为0 .9和0 . 1阈值之差的倒数。

注 2 :1. 18为经验值。

图 3 未连接 CDN 的发生器输出端的短路电流波形(8/20 μs)

下冲规定只适用于发生器的输出端。在CDN 的输出端,对下冲或过冲没有限制。

6.2.3 发生器的校准

为了符合本部分的要求,应对发生器定期校准。为此,应按下述程序测量发生器的最基本特性(参 见附录G)。

发生器的输出应与有足够带宽和电压、电流量程的测量系统连接,以便监视波形的特性。附录 E 给出了关于浪涌波形带宽的信息。

如果采用 一 个电流转换器(探头)测量短路电流,那么其磁芯不应产生饱和。探头的低端截止频率 (-3dB) 应低于100 Hz。

发生器的特性应通过在输出端串接 一 个18 μF 的电容,在相同的设定电压下,在开路状态(负载大 于 或 等 于 1 0 k2) 和 短 路 状 态 下 测 量 。 如 果 1 8 μF 电容位于发生器内部,那么校准时不再需要外接 18μF 电 容 。

除相移特性外,发生器的输出端都应满足6 . 2 . 2中描述的所有的特性性能。在 CDN 的输出端,每 一个极性的0°、90°、180°、270°相位上应满足相移特性。

注:根据试验布置的要求,当在发生器的输出端增加一个内部或外部的电阻,使得有效源阻抗从2Ω增加到(如) 12Ω或42Ω,此时耦合网络输出端的试验脉冲的波前时间和持续时间会有较大改变。

6.3 耦合/去耦网络

6.3.1 概 述

每 个 CDN 都包括去耦网络和耦合网络,示例见图5~ 图 1

注:耦合电阻和/或电容可能是CDN的 一部分或是发生器的一部分或是独立的外部元器件。

在交流或直流电源线上,去耦网络对于浪涌波呈现出较高的阻抗,但同时允许电流流过 EUT 。 该 阻抗可以使电压波在CDN 的输出端产生,同时又可以阻止浪涌电流反向流回 交 流 或 直 流 电 源 。 用 高 压电容作为耦合元伴,电容值应能允许整个波形耦合到 EUT。 交 流 或 直 流 电 源 用 的 CDN 要 设 计 成 开 路电压与短路电流波形符合表4 、表 5 和 表6 中 的 要 求。

对 于I /O 线和通信线,去耦 网 络 的 串 联 阻 抗 会 限制 数 据 传 输 的 带 宽 。 耦合 元 件 可 以 使 用 电 容 ( 当 线路能够承受容性负载的影响时) , 箱 位 器 件 或避雷器。当耦 合 到 互 连 线 时 , 可能 因 为 6 . 3.3 中 描 述 的 耦合机理造成波形失真。

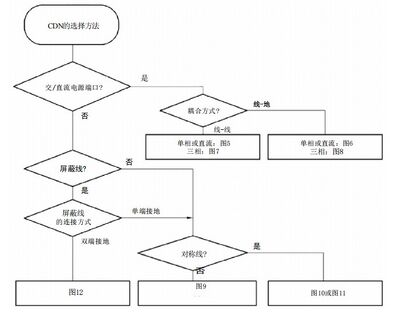

每 个CDN 都应满足6 . 3 . 2和638的要求。钢缝应满定64中的校推要求。应根据图4选用CDN。

图 4 耦合/去耦方法的选择

6.3.2 每根线额定电流≤200 A的交/直流电源的耦合/去耦网络

电压和电流的峰值、波前时间和持续时间应分别在开路情况下和短路情况下,在 CDN 的 EUT 输 出端口验证。在CDN 的 EUT 端测得的波形参数取决于发生器,该波形参数只对被测的发生器和CDN 的组合唯一有效。30%下冲仅适用于发生器的输出端。在 CDN 的输出端,对下冲没有限制。CDN 应 与有足够带宽和电压、电流量程的测量系统连接,以便监测波形特性。

去耦电感的大小应由CDN 制造商选择,从而使得 CDN 上产生的压降在额定电流情况下不超过 CDN 输人电压的10%,但不超过1.5 mH。

对于额定电流大于16A 的 CDN, 为了防止产生不期望的压降,通常需减小去耦元件的值。在这种 情况下,在未接负载时测得的开路电压波形的峰值电压和持续时间可在下面的表4、表5和表6给出的 允差范围内变化。大电流的 EUT 表示其阻抗低,导致浪涌接近短路情况。因而,对于大电流的CDN, 电流波形是主导波形。可以对电压的规定放宽允差范围。

表4 CDN 的 EUT 端口的电压波形要求

| 开路条件下的浪涌电压参数 | 耦合阻抗 | |

|---|---|---|

| 18 μF(线-线) | 9μF+10 Ω(线-地) | |

| 峰值电压 额定电流≤16 A 16 A<额定电流≤32 A 32 A<额定电流≤63A 63 A<额定电流≤125 A 125 A<额定电流≤200 A |

设置电压+10%/- 10% 设置电压+10%/- 10% 设置电压+10%/- 10% 设置电压+10%/- 10% 设置电压+10%/- 10% |

设置电压+10%/- 10% 设置电压+10%/- 10% 设置电压+10%/- 15% 设置电压+10%/- 20% 设置电压+10%/- 25% |

| 波前时间 | 1.2×(1±30%)μs | 1.2×(1±30%)μs |

| 持续时间 额定电流≤16 A 16 A<额定电流≤32 A 32 A<额定电流≤63 A 63 A<额定电流≤125 A 125 A<额定电流≤200 A |

50 μs+10 μs/-10μs 50 μs+10 μs/-15 μs 50 μs+10 μs/-20 μs 50 μs+10 μs/-25 μs 50 μs+10 μs/-30 μs |

50 μs+10μs/-25 μs 50 μs+10μs/-30 μs 50 μs+10 μs/-35 μs 50 μs+10 μs/-40 μs 50 μs+10 μs/-45μs |

| 注:表中的额定电流是CDN额定值。 | ||

| 应在CDN的交流/直流电源端口开路情况下测量浪涌电压参数。 表中的值是CWG具有理想值时的值。如果CWG产生的波形参数值接近允差,那么CDN带来的额外允差可 能使得CWG和CDN的组合超出允差。 | ||

表 5 CDN 的 EUT 端口的电流波形要求

| 短路条件下的浪涌电流参数a | 耦合阻抗 | |

|---|---|---|

| 18μF(线-线) | 9μF+10Ω(线-地)b | |

| 波前时间 | T4=1.25×T, =8×(1±20%)μs | Ta=1.25×Tw=2.5×(1±30%)μs |

| 持续时间 | Ta=1.18×Tw=20×(1±20%)μs | Ta=1.04×Tw=25×(1±30%)μs |

| a应在CDN的交流/直流电源端口短路情况下测量浪涌电流参数。 b 1.04为经验值。 | ||

表 6 CDN 的 EUT 端口的开路电压峰值和短路电流峰值之间的关系

| CD N的EUT端口的开路电压峰值±10% | CD N的EUT端口的短路电流峰值±10% (18μF) | CD N的EUT端口的短路电流峰值±10% (9 μF+10Ω) |

|---|---|---|

| 0.5 kV | 0.25 kA | 41.7 A |

| 1.0 kV | 0.5 kA | 83.3 A |

| 2.0 kV | 1.0 kA | 166.7 A |

| 4.0 kV | 2.0 kA | 333.3 A |

对于额定输入电流每线大于200 A 的 EUT 的规定参见附录H。

上述提到的特性适用于单相系统(相线、中线、保护地)和三相系统(三根相线、中线和保护地)。

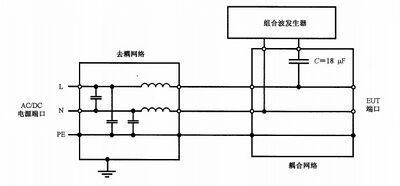

图 5 用于交/直流线上电容耦合的 CDN 示例:线-线耦合

图 6 用于交/直流线上电容耦合的CDN 示例:线-地耦合

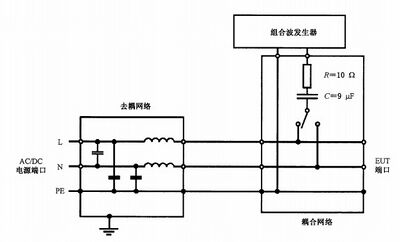

开 关S₁ 和 S₂ 用 于 选 择 不 同的 被 测 线

测 试 期 间 ,开 关 S 2 的 位 置 与 的 位置 不 同

图 7 用 王 交 流 线 ( 三 相 电 容 D 示 例 : 线L, 线 L2 耦 合

开 关 S₂ 用于选择单独的被测线。

图 8 用 于 交 流 线 ( 三 相 ) 上 电 容 耦 合 的 CDN 示 例 : 线L₃- 地 耦 合

6.3.3 适 用 于 互 连 线 的 CDN

6.3.3.1 概 述

6 . 3 . 3描述了用于所有类型的互连线的CDN, 除了旨在与广泛分布系统相连的非屏蔽户外对称通信线 ( 见 附 录A) 外,应根据产品规范/标准中规定的互连电缆的类型、电路以及运行状态来选择耦合方法。

耦 合 到 非 屏 蔽 线 要 求 耦 合 装 置(CD) 能 够 确 保 互 连 线 和 浪 涌 发 生 器 之 间 的 有 足 够 的 隔 离 , 但 要 允 许 浪涌有效传输 。

任 何 能 够 满 足 耦 合 和 隔 离 功 能 的CD, 如 电 容 或 气 体 放 电 管(GDT) 都 可 以 使 用 。

电容耦合维持了波形的完整性,但可能对高速数据传输产生滤波效果。

雪 崩 器 件 如 GDT 具 有 较 低 的 寄 生 电 容 , 可 与 大 多 数 类 型 的 互 连 线 相 连 接 。CD 的 击 穿 电 压 应 选 得 尽可能低,但是要高于受试线路的最大工 作 电 压。

所有的CDN 应符合6.4的校推要求。

如果信号线是对称的,则在去耦网络中可以使用电流补偿电感器。

AE 侧要求的去耦性能取决于应用规范,而且决定了去耦元件(电感、阻抗、电容、GDT、 钳 位 器 件 等 )的 值。 为 了 达 到 最 佳 去 耦 效 果 从 而 保 护AE, 需要分析具体情况,以选择去耦元 件。

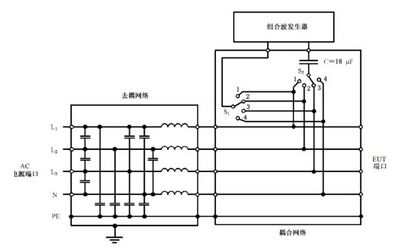

6.3.3.2 用于非屏蔽不对称互连 线 的CDN

耦 合 到 非 屏 蔽 不 对 称 互 连线 可 能 有 两种 形 式 一 种 星 耦 合 到线 线 之 间 种 是 耦 合 到 线-地 之 间。 每 根 线 上 的 去 耦 由 扼 流 圈 实 现

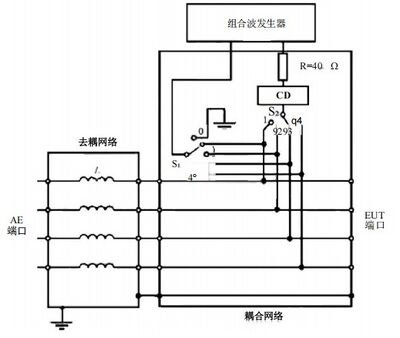

图 9 为 用 于 非 屏 蔽 不 对 称 五 连 线 的 CDN 的 例。

说明:

1 ) 开 关S₁: 线-地,置于“0”;线-线,置于“1”~“4”。

2 ) 开 关S2:试验时置于“1”~“4”,但与 S₁ 不在相同的位置。

注:图中CD 见表8。

图 9 用 于 非 屏 蔽 不 对 称 互 连 线 的 CDN 示例:线-线/线-地耦合

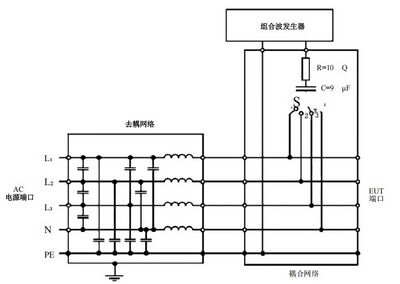

6.3.3.3 用于非屏蔽对称互连线的CDN

基于非屏蔽线路的特性,通常以共模方式耦合到对称互连线(双绞线),例如耦合到所有线和地 之 间 。

从浪涌发生器到 EUT 的能量传递被认为是一个常量,与电缆中导线的数量无关,等效为大约40Ω 的耦合阻抗。该等效耦合阻抗分布在电缆中的各线之间。因此,一对双绞线的每根线上耦合电阻值是 40Ω的倍数。该规则适用于至多8线/4对线。 CDN 的选择应与电缆中存在的线/线对的数量相匹配; 但是对于多于8线/4对线的电缆,线缆对应分组,通过几个8线/4对 CDN 建立连接,采用测试8线/ 4对电缆使用的耦合电阻值。

共模扼流圈适用于去耦,允许高速数据传输并确保有效的共模去耦。

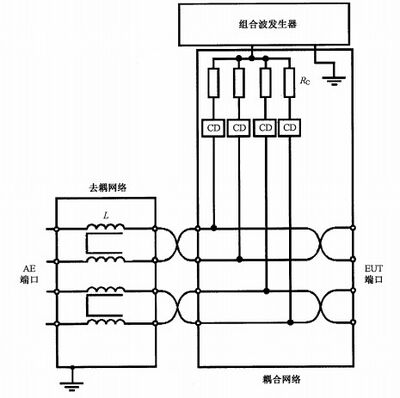

图10为适用于非屏蔽对称互连线的CDN 的示例。

耦合电阻值Rc 的 计 算 :

例如:当n=4 时 ,Rc=4×40Ω=160 Ω。

选择耦合电阻值使得其并联电阻为40Ω。对于4线端口的试验,要求4个160Ω的电阻。

作为电流补偿的 L, 可以包含全部4个线圈,也可以仅包含图中被使用的成对线圈。

注:图中的 CD 见表10。

图10 非屏蔽对称互连线的CDN 示例:线-地耦合

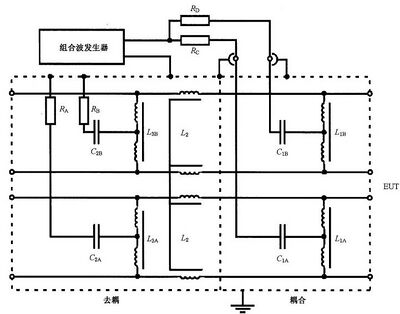

对于高速互连线,可以使用图10和图11给出的示例。

为了避免耦合和去耦电容对数据传输产生滤波效果,需要采用结合了耦合电容和耦合电感的平衡 高 频 设 计 。

图11给出了用于传输速率高达1000 Mbit/s 的对称互连线的 CDN 示例。

耦合电阻值和电容值的计算:

Rc 和Ro: 选择耦合电阻,使其并联电阻为40Ω。因此,以2对线端口的试验为例,要求2个电阻,阻值分别为80Ω; 以4对线端口为例,要求4个电阻,阻值分别为160Ω。

RA,RB,C₁,C₂,L₁,L₂,L₃: 应对所有组件进行选择,以满足规定的脉冲参数。

图11 用于非屏蔽对称互连线的CDN 示例:线-地耦合,用电容耦合

此时,由于CDN 对 EUT 的影响,EUT 可能无法正常工作,产品委员会宜指定适当的操作或不要 求进行浪涌抗扰度试验。

6.4 CDN 的校准

6.4.1 概述

为了比较不同 CDN 对测试结果的影响,CDN 应定期校准。为此,下面的程序对于测量 CDN 的最 关键的特性是很必要的。在 CDN 的 EUT 端测得的波形参数取决于发生器,该波形参数只对被测的发 生器和 CDN 的特定组合有效。

用于校准 CDN 的测量仪器与校准信号发生器的仪器应有满足相同的要求(见6.2.3)。

6.4.2 适用于额定电流每线≤200 A 的交/直流电源端口的 CDN 的校准

应在相同的设定电压下,在开路情况(负载大于或等于10 kΩ) 和短路情况(负载小于0. 1Ω)测量 CDN 的特性。

在既没有连接 EUT 也没有连接供电电源时,在去耦网络的交/直流电源端口的被测线和地之间测 量的残余浪涌电压不应超过施加的试验电压的最大值的15%或 CDN 的额定峰值电压的两倍,二者中 取较大者。

在既没有连接 EUT 也没有连接供电电源时,在非被测线和地之间测得的不期望的浪涌电压不应 超过施加的试验电压(开路)最大值的15%。

注:由于 CDN 的结构,在线-地耦合期间,试验电压中有相当大的部分可能表现为线-线电压。对于高阻抗的 EUT, 该电压可能比相同测试等级的线-线试验电压高(更多信息见7.3)。

在交/直流电源端口开路情况下,CDN 的输出端应满足6.3.2中表4、表5和表6中给出的所有性能 和特性要求。

6.4.3 适用于互连线的 CDN 的校准

6.4.3.1 概述

建议使用和实际测试相同的配置(相同的耦合和去耦元件)校准互连线的CDN。

在既没有连接 EUT 也没有连接 AE 时,应测量并记录CDN 的 AE 侧的被测线和地之间的残余浪 涌电压,以便于使用者确认对某些特殊的 AE 的保护是否充分。

6.4.3.2 非对称互连线的 CDN 校 准

测量时,应将脉冲依次只施加到一条耦合路径。

根 据 表 7 ,CDN 的 EUT 输出端口的峰值、波前时间和脉冲持续时间应在 CDN 的额定脉冲电压和 电流下进行测量。

为了测量EUT 输出端的浪涌电压和浪涌电流,AE 侧 的DN 的输入端应与PE 短接。

残余电压值取决于对 AE 的保护要求。因此,本部分未给出限值。

表 7 适用于非对称互连线的GDN 的 校 准

| 耦合 | 测量 | AE侧 | EUT侧 | |

|---|---|---|---|---|

| EUT侧的浪涌电压 | 单根线-PE | 单线 峰值电堡、波前时间特续时间 | 所有线短接PE | 开路 |

| EUT侧的浪涌电流 | 单根线-PE | 单线 峰值电流波前时间、持绩时闻 | 所有线短接FE | 短路 |

| EUT侧的浪涌电压 | 单根线-线 | 单线 峰值电压,波前时间,持续时间 | 所有线短接PE | 开路 |

| EUT侧的浪涌电流 | 单根线-线 | 单线 峰值电流、波前时间、持续时间 | 所有线短接PE | 短路 |

| AE侧的残余电压 (带有保护元件) | 单根线-PE | 线-地 峰值电压 | 开路 | 开路 |

该校准程序的目的是检查元件的正常功能,如去耦扼流圈的饱和度,DN 部分的去耦效果,CN 部 分 的电流容量和耦合效果。上述段落描述的耦合方法对电压和电流波形有影响。校准参数的规定见

表 8 。

表 8 适用于非对称互连线的 CDN 的 EUT 端口的浪涌波形要求

| 耦合方式 | CWG输出电压be | Voc CDN的EUT输 出端的电压±10% |

电压波前时间Tf 吨=1.67×T±30% |

电压持续时间Td Td=Tw±30% |

Isc CDN的EUT 输出端的电流±20% |

电流波前时间Tf Tf=1.25×Tr±30% |

电流持续时间Td Td=1.18×Tw±30% |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 线-PE R=40Ω CD=0.5μF |

4 kV | 4 kv | 4 kV | 12μs | 38 μs | 87 A | 1.3 μs |

表 8 ( 续 )

| z | C W G 输 出 电压a,b,e | Voc C D N 的 E U T 输出端的电压 ±10% |

电压波前 时 间 Tf T=1.67×T ±30% |

电压持续 时间Ta Ta=Tw ±30% |

Isc C D N 的 EUT输出端的电流±20% | 电流波前 时 间 Tf Te=1.25×T,±30% |

电流持续 时间Td Ta=1.18×Tw ±30% |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 线-PE R=40 Ω CD=GDT | 4 kV | 4 kV | 1.2 μs | 42 μs | 95 A | 1.5 μs | 48 μs |

| 线-线 R=40 Ω CD=0.5μF | 4 kV | 4 kV | 1.2μs | 42 μs | 87 A | 1.3 μs | 13 μs |

| 线-线 R=40Ω CD=GDT | 4 kV | 4kV | 1.2 μs | 47 μs | 95 A | 15μs | 48 μs |

| 建议以最大的额定脉中电压对CDN进行校准,这将减少由CLD和GDT产生的开关噪声的影响。 表中所示数 值对应发生器的设定电压为4kV,如果CDN的额定脉冲电压最大值是其他值则以该最大值校准。 短路峰 值电流要求也应厢应地变花,。例如,如果最天电托短那么短路电流值应在此表的基础上乘以1/4。 通过气体避雷器、钳位器件或雪前器件的相合将会对浪涌波形产生 些开关噪声 以最大可能的浪涌电压进 行校准能使得测量误差最小批通常建设忽略开关操音对前时间和折续时面测量的影响 表中的值是CWG具有理想值时的值,如果 生的发形数值接五允差,那玄CDN帮来的颧外允差可 能使得CWG和CDN的组合超出充差。 | |||||||

6.4.3.3 适用于对称互连线的 DN 的 校 准

应按照表9的规定,以额定脉冲电压对CDN 进 行校准。峰值幅度,波前时间和持续时间应在EUT 输出端口按表9进行测量。

为了测量 EUT 输出端口的电压和电流,AE 侧的DN 的输入端应与PE 短 接。

残余电压值取决于AE 的保护要求。因此本部分没有给出限值。

建议对不同线对的导线之间的开路电压也进行测量。当 EUT 对网络平衡度要求很高时,导线之 间的差分电压会使 EUT 产生失效故障。 差分电压值的允差取决手 EUT 的设计,本部分没有给出 限 值 。

表 9 适用于对称互连线的CDN 的校准

| 耦合 | 测量 | 辅助设备侧 | 被测设备侧 | |

|---|---|---|---|---|

| EUT侧的浪涌电压 | 共模,所有线-PE 40Ω路径a | 所有的线短接在一起 峰值电压,波前时间,持续时间 | 所有线路短接到PE | 开路 所有线连接在一起 |

| EUT侧的浪涌电流 | 共模,所有线-PE 40 Ω路径a | 所有的线短接在一起 峰值电流,波前时间,持续时间 | 所有线路短接到PE | 所有线短接到PE |

| AE侧的残余电压 (带有保护元件) | 共模,所有线-PE 40 Ω路径a | 每根线依次接到PE 峰值电压 | 开路 | 开路 |

| 40Ω线路是指传输阻抗始终是40Ω。这表示,对于1对线的耦合,每根线阻抗为80Ω或1对线为40 Ω,对于2对 线的耦合,每根线阻抗为160Ω或每对线为80 Ω,对于4对线的耦合,每根线阻抗为320Ω或每对线为160Ω | ||||

该校准程序的目的是检查元件的正常功能,如去耦扼流圈的饱和度,DN 部分的去耦效果,CN 部分 的电流容量和耦合效果。上述段落中描述的耦合方式会对电压和电流波形产生影响。校准参数如表 10所示。

表 1 0 用于对称互连线的 CDN 的 EUT 端的浪涌波形要求

| 耦合方式 | CWG输出 电压a,b,c | 耦合/去耦合 网络EUT输出 端的电压Vo ±10% | 电压 波前时间T T=1.67×T.±30% |

电压 持续时间Ta Ta=Tw ±30% |

耦合/去耦合 网络EUT输出 端的电流Is> 士20% | 电流 波前时间T T=1.25×T, ±30% |

电流 持续时间 Ta=1.18×Tw ±30% |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 共模CD 40 Ω线路 | 2kV | 2kV | 1.2 μs | 45 μs | 48 A | 1.5μs | 45 μs |

| 建议以最大的额定脉冲电压对CDN进行校准,这将减少由CLD和GDT产生的开关噪声的影响。表中所示数 值对应发生器的设定电压为2kV。如果CDN的额定冲击电压最大值是其他值,则以该最大值校准。短路峰 值电流要求也应相应地变化。例如,如果最大电压为4kV,那么短路电流值应在此表的基础上乘以2。 通过气体避雷器、钳位器件或雪崩器件的耦合将会对浪涌波形产生一些开关噪声。以最大可能的浪涌电压进 行校准能使得测量误差最小化。通常建议忽略开关噪音对峰值测量的影响。 表中的值是CWG具有理想值时的值。如果CWG产生的波形参数值接近允差,那么CDN带来的额外允差可 能使得CWG和CDN的组合超出允差。 d耦合装置(CD)可能是基于电容、气体避雷器、钳位器件、雪崩器件或任何其他可使得EUT所需的数据正常工 作的方式,同时,满足该表规定的浪涌波形参数。 | |||||||

7 试验配置

7.1 试验设备

试验配置包括以下设备:

——EUT;

——辅助设备(AE) (需要时);

——(规定类型和长度的)电缆;

——CDN;

—— 组合波发生器;

——屏蔽线试验用参考地平面,见7.6和图12。

注:如方便,可以使用如 IEC61000-4-4中规定具有接地参考平面的试验配置。

7.2 试验仪器的验证

校验的目的是为了确保试验配置工作正常,试验配置包括:

——组合波发生器;

——CDN;

——试验设备的互连电缆。

为了验证系统功能正常,应检查下面的信号:

——CDN 输出端的浪涌脉冲。

在系统不接 EUT 时,应采用合适的测量仪器(如示波器)对提出的任何等级进行验证。 注:实验室可以明确一个内部控制参考值作为该校验程序的指定值。

7.3 EUT 电源端的试验配置

1.2/50μs 的浪涌经电容耦合网络施加到EUT 电源端上(见图5、图6、图7和图8)。为避免对同一 电源供电的非受试设备产生不利影响,并为浪涌波提供足够的去耦阻抗,同时将规定的浪涌施加到受试 线缆上,需要使用去耦网络。

对于表4中要求的CDN 的选择应满足 EUT 的额定电流要求(例如,额定电流5 A 的 EUT 应采用 一个额定电流16 A 的 CDN) 。 对于额定电流相对较低的 EUT, 任何高于其额定电流的 CDN 都可以 使用,只要其满足表4中规定的要求(例如,额定电流64 A 的 CDN 可以用于额定电流5 A 的 EUT 的 试验,只要其满足额定电流16 A 的 CDN 的要求)。

如果没有其他规定,EUT 和耦合网络之间的电源线长度不应超过2 m。

本部分规定,只有直接连接到交流或直流电源系统(配电网)的端口才被认为是电源端口。

注:产品委员会可以决定,对不连接到配电网的电源端口是否采用6.3.2或6.3.3规定的CDN 进行测试。

直流电源浪涌试验施加在线与线之间(例如,0 V 和 - 48 V 之间)和每一根线和地之间(例如,0 V 和地之间, -48 V 和地之间)。

对于双重绝缘产品(例如,没有任何专门的接地端子),不施加线-地的浪涌。

对于有除PE 外的其他接地端子的双重绝缘产品,产品委员会可以决定是否对其进行测试。非 PE 接地端子也需要施加线-地浪涌试验。

7.4 非屏蔽不对称互连线的试验配置

CDN 不应影响受试线路规定的功能状态。

图9为耦合网络的示例。

如果没有其他规定,EUT 和 CDN 之间的互连线长度不应超过2 m。

对于双重绝缘产品(例如,没有任何专门的接地端子),不施加线-地的浪涌。

7.5 非屏蔽对称互连线的试验配置

适用于对称互连线的耦合网络的示例见图10和图11。

注:如果使用耦合避雷器,不对避雷器触发点(对额定电压为90 V 的气体放电管约为300 V)以下的试验等级作 规 定 。

如果没有其他规定,EUT 和耦合网络之间的互连线长度不应超过2 m。

对于高速互连线的浪涌试验,当EUT 由 于CDN 的影响而不能正常工作时,不应施加浪涌试验。

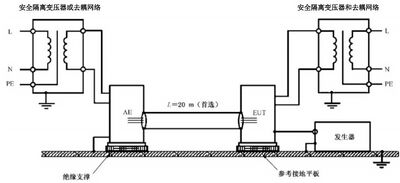

7.6 对屏蔽线施加浪涌的试验布置

EUT 与地绝缘,浪涌直接施加在它的金属外壳;受试端口的终端(或辅助设备)接地。该试验适用 于使用一根或多根屏蔽电缆的设备(见图12)。

注1:图12提到的参考地是一个低阻抗基准,可采用专用电缆或接地平面实现。

除受试端口,所有与EUT 连接的端口都应通过合适方法如安全隔离变压器或合适的CDN 与地隔 离。受试端口与连接到该端口的电缆的另一端的装置(辅助设备见图12)之间的电缆长度应是:

——20 m(首选长度);或

——超过10 m 的最短长度,由制造商提供的在安装中使用的预制电缆。

对于制造商规定的长度≤10 m 的电缆不进行浪涌试验。

EUT 与 AE 之间的电缆应采用非感性捆扎或双线绕法,并放置在绝缘支撑上。

屏蔽线施加浪涌的规则:

a) 双端接地的屏蔽线

按图12给屏蔽层施加浪涌。

对屏蔽线的试验使用2Ω源阻抗的发生器和18 μF 电容(见6.2.3)。

b) 一端接地的屏蔽线

试验应按7.4和7.5(见图4)进行,因为此类屏蔽对由磁场感应的浪涌不能提供任何防护。

注2:在这种情况下,浪涌试验不适用于此类屏蔽。

对于没有金属外壳的 EUT, 浪涌直接施加到EUT 侧的屏蔽电缆上。

允许不经过如上图所示的隔离变压器而通过去耦网络为 EUT 和或 AE 供电,但此时,EUT 的保护地不宜连接到 去耦网络。直流供电的EUT 或 AE宜通过去耦网络供电

其中,AE与浪涌信号应隔离,受试线缆AE 侧的接地连接可以通过直接连接到屏蔽层而实现,而不用连接到AE的 机壳。如果需要做进一步的隔离,电缆可以在不影响屏蔽的院整性(例如,采用一个同轴连接器或一个以大网屏蔽电缆 连接器)的情况下延伸莲接到地,形成一个屏蔽扩展连接器。在这种情况下,被测电缆的长度是指 EIT 和扩展连接器之间的长度而非 EUT 和AE 之间的长度。扩展连接器和AE 之间的电缆长度不作硬性要求。

图 12 用于屏蔽线的试验配置

8 试验程序

8.1 概述

试验程序包括:

——测试仪器的验证,见7.2;

——实验室参考条件的建设;

——EUT 正常运行的确认;

—— 试验的执行;

—— 试验结果的评估(见第9章)。

8.2 实验室参考条件

8.2.1 气候条件

除非通用标准、产品类标准和产品标准有特别规定,实验室的气候条件应在 EUT 和试验仪器各自 的制造商规定的设备正常工作的范围内。

如果相对湿度很高,以至于在EUT 和试验仪器上产生凝露,则不应进行试验。

8.2.2 电磁环境

实验室的电磁环境应确保 EUT 的正常运行,而不应影响试验结果。

8.3 试验的执行

试验之前,应对发生器和 CDN 进行验证(见7.2)。

试验应根据试验计划进行,计划中应规定试验配置,应包含如下内容:

—— 试验等级。

——浪涌次数(每一耦合路径):

● 除非相关的产品标准有规定,施加在直流电源端和互连线上的浪涌脉冲次数应为正、负极 性 各 5 次 ;

● I对交流电源端口,应分别在0°、90°、180°、270°相位施加正、负极性各5 次的浪涌脉冲。

—— 连续脉冲间的时间间隔:分钟或更短。

——EUT 的典型工作状态。

—— 浪涌施加的端口。

电源端口(直流或交流)可能是输人或输出端口。

对于输出端口的浪痛试验,只推荐在浪涌可能通过该端口进入EUT 的 输 出端口(如,大功耗负载 的切换)上进行。

当对三相系统进行测试时,同步相位角应取自相同的被测线,例如,当在L2和L₃ 之间施加浪涌信 号时,相位角应与L2 和 L3 之间电压的相位同步

当线之间没有交流电压时,不用同步施加,例如在TN-S 配电系统的N 和 PE 之 间 。 此 时 应 施 加 5个正脉冲和5个负脉冲。

对低压(电压不大于60 V) 直 流输 入 /输出端,如果次级电路(与交流电源端口隔离)不会遭受瞬态 过电压(如通过可靠接地和电容滤波的直流次级电路,其 纹波的峰值小于直流分量 的 10% )时,则不用 对该低压直流输入/输出端进行浪涌试验。

注1:在有几个相同线路的情况下,只需选择一定数量的线路进行典型测试即可。

如果重复率比1/min 更快的试验使 EUT 发生故障,而按1/min 重复率进行测试时,EUT 能 工 作 正常,则使用1/min 的重复率进行测试。

注2:如果合适,产品委员会可以选择不同的相位角,或者在每个相位上增减浪涌的次数。

注3:对于常用的浪涌保护装置,尽管它们的峰值功率或峰值能量指标能经受大电流,但是它们的平均功率较低。

因此,两次浪涌的时间间隔取决于EUT 内置的保护装置。

注4:有关测试应用的更多信息参见C.2。

当进行线-地试验时,如果没有其他规定,应依次对每根线进行试验。

试验程序应考虑 EUT 的非线性电流-电压特性,因此,所有较低等级(见表1)包括选择的试验等级 均应进行试验。

9 试验结果的评价

试验结果应依据 EUT 在试验中的功能丧失或性能降低现象进行分类,相关的性能等级由设备的 制造商或试验的委托方确定,或由产品的制造商和采购方双方协商同意。推荐的分类如下:

a) 在制造商、委托方或采购方规定的限值内性能正常;

b) 功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;

c) 功能或性能暂时丧失或降低,但需操作者干预才能恢复;

d) 因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。

制造商的技术规范可以规定一些对 EUT 产生了影响但被认为是不重要的因而是可以接受的 效 应 。

在没有合适的通用标准、产品标准或产品类标准时,这种分类可以由负责相应产品的通用标准、产 品标准和产品类标准的专业标准化技术委员会用于作为明确表达性能判据的指南,或作为制造商和采 购方协商性能判据的框架。

试验后不应使 EUT 变得危险或不安全。

10 试验报告

试验报告应包括能重现试验的全部信息。特别是下列内容:

——第8章要求的在试验计划中规定的项目;

——EUT 和辅助设备的标识,例如商标、产品型号、序列号;

——试验设备的标识,例如商标、产品类型、序列号;

——任何进行试验所需的专门环境条件,例如屏蔽室;

——进行试验所需的任何特定条件;

——应包含试验布置和 EUT 的布局的示意图和/或照片;

——制造商、委托方或采购方规定的性能等级;

——在通用标准、产品标准或产品类标准中规定的性能判据;

——在骚扰施加期间及以后观察到的对 EUT 的任何影响,及其持续时间;

——所有被测电缆的类型,包括电缆长度以及连接到EUT 的端口;

——判断试验合格/不合格的判据(根据通用标准、产品标准或产品类标准规定的性能判据或制造

商和采购方达成的协议);

——采用的任何特殊条件,例如电缆长度或类型,屏蔽或接地,或EUT 运行条件,均要符合规定;

——试验配置(硬件),包含采用的耦合方法; ——试验配置(软件)。

附 录 A

(规范性附录)

用于与广泛分布系统互连的非屏蔽室外对称通信线的浪涌试验

A.1 概 述

测试直接与户外电信网络(例如,公共交换电话网络)相连接的对称通信线时,可能并不适合使用 1.2/50 μs-8/20μs的波形。户外通信网络的电缆长度通常超过300 m 并可能达到数千米。根据这些 网络的特性,10/700 μs-5/320μs 的波形更能代表户外实际遇到的浪涌情况。本附录规定了使用 10/700μs-5/320μs 波形发生器的测试方法和发生器特性。

长距离户外网络通常在电缆进入建筑物或壳体的地方使用某种形式的一次保护。为了保证受试端 口的正确运行,应考虑该一次保护的性能。测试应带有一次保护以便能够验证初级保护和 EUT 内部 二次保护是否能够协调工作。当不能确定初级保护的准确特性时,产品委员会可以定义在安装或未安 装初级保护情况下不同的试验等级。相关信息参见ITU-T K.44。

A.2 10/700μs 组 合 波 发 生 器

A.2.1 发 生 器 特 性

发生器产生的浪涌波形特性的波形 :

——开路电压波前时间10μs;

——开路电压持续时间700μs;

——短路电流波前时间5μs;

——短路电流持续时间320μs。

元件:

U—— 高压源;

Rc——充电电阻;

Ce——储能电容;

Rs——调节脉冲持续时间的电阻;

R——阻抗匹配电阻;

Cs— 调节上升时间的电容;

S₁—— 使用外部匹配电阻时,开关闭合。

图 A.1 组合波发生器的电路原理图(10/700 μs-5/320 μs)

图 A.1 给 出 了 发 生 器 的 电 路 原 理 图 。 选 择 不 同 的 元 件 的 值 以 使 发 生 器 产 生 上 述 浪 涌 波 形 。

组合波发生器的同一输出端口的开路电压峰值与短路电流峰值之比应视为有效输出阻抗。该发生 器的有效输出阻抗为40Ω。

A.2.2 发 生 器 的 性 能

极 性 : 正 / 负 ;

重复率 : 每分钟一次 , 或更快 ;

开路输出电压峰值: 0.5kV 起至所需的试验电平,可调;

浪 涌 电 压 波 形 : 见 表 A.1 和 图 A.2;

输 出 电 压 允 差 : 见表A.2;

短路输出电流峰值: 与设定的峰值电压有关(见表A.1 和 表 A.2);

短路输出电流允差: 见 表A.2。

注:典型的有效输出阻抗由内 置 电 阻Rm(152) 和 Rm₂(25 Ω2)组 成。电 阻Rm 2可 以被旁路、并联或短路,当用于多

路耦合时,也可被外部耦合电阻代替,见图 A.1。

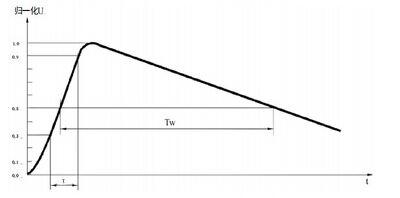

波前时间:T = 1.67 ×T =10×(1± 30%) μs

持续时间:Ta = Tw = 7 00×(1± 20%) μs

图 A.2 开 路 电 压 波 形 ( 1 0 / 7 0 0 μs)

波前时间:Tk= 1.2 5XT.=5×(1±20%)μs

持续时间:Ta= Tw = 320×( 1 ±20%) μs

图 A.3 短 路 电 流 波 形 ( 5 / 3 2 0 μs)

表 A.110/700μs-5/320μs 波 形 参 数 的 定 义

| 定义 | 波前时间 μs | 持续时间 μs |

|---|---|---|

| 开路电压 | 10×(1±30%) | 700×(1±20%) |

| 短路电流 | 5×(1±20%) | 320×(1±20%) |

表 A.2 发 生 器 输 出 端 开 路 电 压 峰 值 和 短 路 电 流 峰 值 的 关 系

| 开路电压峰值 ±10% | 短路电流峰值 ±10% |

|---|---|

| 0.5kV 1.0 kV 2.0 kV 4.0 kV |

12.5A 25 A 50 A 100 A |

注:在图 A.1 开 关S₁ 打开情况下测量短路电流峰值。

开路电压峰值和短路电流峰值应在相同的发生器设置下进行测量。

A.2.3 发 生 器 的 校 准

为了比较不同发生器的试验结果 , 应对发生器定期校准 。 为此 , 应按下述程序测量发生器的最基本 特 性 。

发生器的输出应与有足够带宽和电压、电流量程的测量系统连接,以便监视波形的特性。附录 E 提供了关于浪涌波形带宽的信息。

如果使用电流变换器(探头)来测量短路电流,应进行选择以确保不会发生磁芯饱和。探头的低端 截止频率(-3 dB) 应低于10 Hz。

发生器的特性应在设定电压相同时,于开路状态(负载大于或等于10 kΩ) 和短路状态(负载小于或 等于0.1 Ω)下测量。

发生器的输出端应满足 A.2.2 规定的波形定义和性能参数。

A.3 CDN

A.3.1 概述

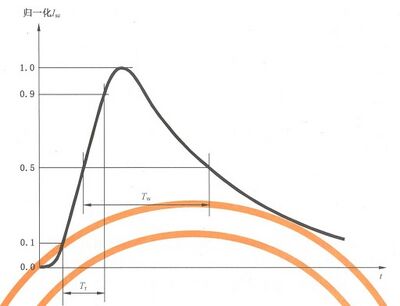

由于非屏蔽户外对称通信线(双绞线)的特性,耦合方式总是共模耦合。耦合去耦框图见图A.4。

对于非屏蔽户外对称通信线通常采用如图A.4 所示气体放电管耦合的方法。耦合网络也具有在多芯 导线中将浪涌电流分散注入到多组对线中的作用。内部匹配阻抗Rm₂(252 Ω)被外部电阻Rc(252Ω) 代替。

CDN 的推荐参数为:

耦合阻抗:Rc= 每根线的25Ω与避雷器阻抗之和;

去耦电感:L=20mH。

建议的耦合和去耦网络的设计和元器件可能不适合高速网络(例如 DSL), 有用数据传输可能会 降 级 。

A.3.2 户外通信线的 CDN

内部匹配阻抗Rm₂(25Ω) 被外部电阻 Rc(25 Ω)代替。

注1:图中气体放电管可被如图9中所示的箱位电路代替。

注2:当端口使用规定的初级保护时,试验在安装初级保护的情况下进行以确保与保护条件一致。

图 A.4 非屏蔽户外对称通信线的试验配置示例:线-地耦合

A.4 CDN 的校准

测量时脉冲应一次性施加到耦合对线上。

应测量开路情况下脉冲电压和短路情况下脉冲电流的峰值、波前时间和脉冲持续时间。表 A.4 给 出了参考值。

为了测量 EUT 输出端口的脉冲电压和脉冲电流,去耦网络(DN) 的 AE 侧的输入应短接到 PE。

残余电压的大小取决于 AE 的保护要求。因此本部分没有给出限值要求。

表 A.3 给出了校准过程。

表 A.3 适用于非屏蔽户外对称通信线的 CDN 的校准过程

| 耦合方式 | 测量 | AE侧 | EUT侧 | |

|---|---|---|---|---|

| EUT侧浪涌电压 | 共模,1对线-PE | 1对线的2根线短接:峰值电压,波前时间,持续时间 | 所有使用的线缆短接到PE | 开路,1对线的2根线连接在一起 |

| EUT侧浪涌电流 | 共模,1对线-PE | 1对线的2根线短接:峰值电流,波前时间,持续时间 | 所有使用的线缆短接到PE | 1对线的2根线同时短接到PE |

| AE侧的残余电压(带保护元器件) | 共模,1对线-PE | 1对线的2根线短接:峰值电压 | 开路 | 开路 |

该校准程序的目的是检查元件的正常功能,如去耦扼流圈的饱和情况,去耦网络的去耦效果,耦合 网络的电流能力和耦合效果。上述所讨论的耦合方法对电压和电流波形有影响。表 A.4 列出了校准 参数。

表 A.4 适用于非屏蔽户外对称通信线的 CDN 的 EUT 端口的浪涌波形说明

| 耦合方式 | CW G 输 出 电压b,e | EUT输出端 CDN电压 Voc ±10% | 电压 波前时间 T±30% | 电压 持续时间 Ta ±30% | EUT输出端 CDN电流 Isc ±20% | 电流 波前时间 T ±30% | 电流 持续时间 Ta ±30% |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 共模耦合 一对线 27.5Ω | 4kV | 4 kV | 8μs | 250 μs | 145 A | 3.2 μs | 250 μs |

| 对于多于1对线的CDN,每一对线应分别校准,见表A.3。 通过气体避雷器、钳位器件或雪崩器件的耦合将会对浪涌波形产生一些开关噪声。以最大可能的浪涌电压进 行校准能使得测量误差最小化。通常建议忽略开关噪音对峰值测量的影响。 表格中所显示的值是当CWG具有理想值时的值。如果CWG产生的波形参数值接近允差,那么CDN带来的 额外允差可能使得CWG和CDN的组合超出允差。 | |||||||

A.5 户外非屏蔽对称通信线的试验配置

对于对称互连/通信线路(见图 A.4), 通常不能使用电容耦合的方法,而采用气体放电管耦合的方法。不对避雷器触发点(对额定电压为90 V 的气体放电管约为300 V) 以下的试验等级作规定。

应考虑两种试验配置:

a) 对仅在EUT 有二次保护的设备级抗扰度试验配置,用较低的试验等级,如0.5 kV 或 1kV;

b) 对带有一次保护的系统级抗扰度试验配置,用较高的试验等级,如2 kV 或 4 kV。 如果没有其他规定,EUT 和 CDN 之间的互连线长度不应超过2 m。

耦合方式为共模,所有导线同时以地为参考(见图 A.4)。

注:非受试导线通过不影响受试端口数据传输的耦合网络(例如GDT)连接到大地。

附 录 B

(资料性附录)

信号发生器和试验等级的选择

B.1 概述

试验等级宜根据安装情况来选择。也可在产品标准或产品类标准中规定。若未定义试验等级, 表 B.1 、表 B.2 和 C.3 中给出的信息宜 一 起使用。 这些值仅用于示例而不是建议或要求。选择的值仅出 于解释说明目的,不是实际应用的建议。

B.2 环境分类

0类:保护良好的电气环境,常常在一 间专用的房间内

1类:有部分保护的电气环境

2类:电缆隔离良好,甚至短走线也隔离良好的电气环境

3 类:电缆平行敷设的电 气 环 境

4类:互连线按户外电缆沿电源电缆敷设并且这些电缆被作为电子和电气线路的电气环境

5类:在非人口稠密区电子设备与通信电缆以及架空电力线路连接的电气环境

×类:产品技术要求中规 定 的特 殊 环 境

为了证明系统级抗扰度,宜采取与实际安 装情 况 有关 的其他措施,例如一次保护。其他资料在附录 C 中给出。

B.3 端口类型定义

系统内端口:

—— 连接到同 一 系统其他端口的端口。

内部端口 :

—— 仅连接到同一建筑物内电缆上的端口;

—— 不用来提供直接户外连接服务的端口:

—— 不会经由传导方式连接到通过其他设备(例如,通过分离器)离开建筑物线缆的端口。

外部端口:

—— 直接连接到离开建筑物线缆上的端口;

—— 经由传导方式连接到通过其他设备(例如,通过分离器)离开建筑物线缆的端口。

B.4 发 生器和浪涌类型

浪涌(和发生器)与安装类别的关系如下:

——类别1~5:1.2/50 μs(8/20μs), 对于电源线端口,短距离信号电路/线路端口和本地网络(例如以太网、令牌网等)以及类似网络的端口;

——类别4~5:10/700 μs(5/320μs), 对于例如通过直接连接至多用户电信网络[公共交换电话网络 (PSTN), 各种类型数字用户环路(xDSL) 等]来实现分散系统连接的对称通信线;典型线缆长度超过300 m。

源阻抗宜与有关的试验配置中标明一样。

B.5 表

电源端口的试验等级选择见表 B.1。

表 B.1 电源端口:试验等级的选择(取决于安装情况)

| 安装类别 | 试验等级(kV) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AC电源和a.c.I/O 外部端口 | AC电源和a.c.I/O 内部端口,d | DC电源和d.c.I/O 外部端口 | DC电源和d.c.I/O 内部端口d | |||||

| 耦合方式 | 耦合方式 | 耦合方式 | 耦合方式 | |||||

| 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | |

| 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| 1 | NA | 0.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| 2 | 0.5 | 1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| 3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | NA | NA | NA | NA |

| 4 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0h | 4.0b | 2.0b | 4.0b |

| 5 | c.b | c,b | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0b | 4.0b |

| 不建议对实际使用长度短于或等于10 m的电缆进行试验。 在预计总是使用一次保护的端口,在有一次保护的情况下进行试验,从而保证与带保护元件的情况一致。如 果端口要求有一次保护,但并未安装时,试验也宜在安装典型一次保护器的条件下按照指定一次保护的最高 让通电平进行。 取决于当地电力系统的等级。 d系统内端口通常不要求试验。 | ||||||||

电路/线路的试验等级的选择见表 B.2。

表 B.2 电路/线路:试验等级的选择(取决于安装情况)

| 安 装 类 别 | 试验等级(kV) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 非对称工作的电路/线路e | 对称工作的电路/线路c,e | 屏蔽的电路/线路de | ||||||||||

| 外部端口 | 内部端口 | 外部端口 | 内部端口 | 外部端口 | 内部端口 | |||||||

| 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | 线-线 | 屏蔽层-地 | 线-线 | 屏蔽层-地 | |

| 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| 1 | NA | NA | NA | 0.5 | NA | NA | NA | 0.5 | NA | NA | NA | NA |

| 2 | NA | NA | 0.5 | 1.0 | NA | NA | NA | 1.0 | NA | NA | NA | 0.5 |

| 3 | NA | NA | 1.0 | 2.0 | NA | NA | NA | 2.0 | NA | NA | NA | 2.0 |

表 B.2 ( 续 )

| 安 装 类 别 | 试验等级(kV) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 非对称工作的电路/线路a,c,e | 对称工作的电路/线路c,e | 屏蔽的电路/线路d,e | ||||||||||

| 外部端口 | 内部端口 | 外部端口 | 内部端口 | 外部端口 | 内部端口 | |||||||

| 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | 线-线 | 线-地 | 线-线 | 屏蔽层-地 | 线-线 | 屏蔽层-地 | |

| 4 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | NA | 4.0 | NA | 4.0b | NA | 4.0 | NA | 4.0 |

| 5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | NA | 4.06 | NA | 4.06 | NA | 4.0 | NA | 4.0b |

| 不建议对实际使用长度短于10m的电缆进行试验。 在使用规定的一次保护的端口,对一次保护进行试验以保证与带保护元件的情况相统一。如果端口未提供所 需要的一次保护,选择规定的一次保护的最高通过等级并在带有典型一次保护器下进行试验。 线-线的浪涌(横向)可能发生在与地之间连接了SPD(浪涌保护器)的网络。这样的浪涌不在本部分的范围内。 此现象可以通过确定的一次保护元件施加共模浪涌来模拟。 连接到天线的试验端口不在本部分的范围。 e系统内端口通常不要求试验。 | ||||||||||||

附 录 C

(资料性附录) 注 释

C.1 不同的源阻抗

发生器源阻抗的选择取决于:

——电缆、导体、线路的种类(交流电源、直流电源、互连线等);

——电缆、线路的长度;

——户内、户外状况;

—— 试验电压的施加( 线-线或线-地)。

2Ω阻抗表示低压电网的源阻抗。使用有效输出阻抗为2Ω的发生器。

12 Ω(10Ω+22)阻抗表示低压电网对地的源阻抗。使用串联10Ω附加电阻的发生器。

42 Ω(40Ω +2 Ω)阻抗表示其他所有线路对地的源阻抗。使用串联40Ω附加电阻的发生器。

注:预期连接到交流直流转换器(例如便携式计算机的直流电源)上的直流端口不视为低压电源端 。 如果直流 电源通过信号电缆中的导线馈电,这些连接端干不视为低压电源端口。

在某些国家(如美国),非IE 标 准 可能要求对交流 电源线 按 图5 和 图 子 用 阻抗进行试验,这是一种更严格的试验。

C.2 试验的运用

C.2.1 设备级抗扰度

在实验室对单个 EUT 进行试验。对该EUT 试验得出的抗扰度为设备级抗扰度。

试验电压不超过规定的EUT 绝缘耐高压的能力。

C.2.2 系统级抗扰度

表 B.1 和 表B.2 给出了试验等级的优选范围。

在实验室进行的试验是对 EUT 而言的,但EUT 的抗扰度并不足以保证包含 EUT 在内的更大系 统的抗扰度。故推荐开展系统级的试验,用以模拟实际安装情况,确保系统的抗扰度。该模拟装置将包 含各单个 EUT 设备,如系统使用说明书或系统/网络运营商有要求,还包含保护装置(浪涌保护装置一 SPD) 。 互连线的长度和类型会影响整个系统的保护电平,宜使用实际的互连线长度和类型。

简单地外接一个与内部 SPD 不协调的 SPD, 可能不起作用,也可能降低对整个系统的保护,或改善 对整个系统的保护。

其他的信息可以在 IEC61643 浪涌保护装置的系列标准和 IEC 62305-1雷击电磁脉冲防护的系列 标准中找到。

本试验旨在尽可能地模拟安装情况,EUT 预期将在此安装情况下运行。

在实际的安装中,可以使用更高的电压等级。但是所加入的浪涌能量要受到所安装保护装置的限 流特性的限制。

系统级的试验也是为了能体现出保护装置所产生的二次效应(电压或电流波形、模式及幅值的改 变)不会对 EUT 引起不可接受的影响。为检查在规定的试验电压下 EUT 内部不存在破坏窗口,试验 时需要逐步升高试验电压至所需的试验电压。这个特定的试验电压由 EUT 内部的保护元件或保护装置的工作点决定(见GB/T18802.21—2016 中的6.2.1.8)。

C.3 安装的类别

——0类:保护良好的电气环境,常在一间专用房间内

● 所有引入电缆都有过电压(初级和次级)保护。各电子设备单元由设计良好的接地系统相 互连接,并且该接地系统根本不会受到电力设备或雷电的影响;

● 电子设备有专用电源(见表 B.1);

● 浪涌电压不能超过25 V。

——1类:有部分保护的电气环境

●所有引入室内的电缆都有过电压(初级)保护。各设备单元由地线网络相互良好连接,并且 该地线网络不会受电力设备或雷电的影响;

● 电子设备有与其他设备完全隔离的电源;

● 开关操作在室内能产生干扰电压;

●浪涌电压不能超过500 V;

● 试验等级1包括了这一类的要求(见表D)。

——2类:电缆隔离良好,甚至短走线也隔离良好的电 气环境

● 设备组合通过单独的地线接至电力设备的接地系统上,该接地系统几乎都会遇到由设备组 合本身或雷电产生的干扰电压。电 子设备的电源主要靠专门的变压器来与其他线路隔离;

● 本类设备组合中存在无保护线路,值这些线路隔离良好,且数量受到限制;

● 浪涌电压不能超过TkV 家

● 试验等级2包括了这 类 的要求(见表 1 。

——3类:电源电缆和信号电缆平行敷设的电气环境

● 设备组合通过电力设备的公共接地系统接地。该接地系统几乎都会遇到由设备组合本身 或雷电产生的干扰电 压;

●在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷击而引起的电流会在接地系统中产生幅值较高 的干扰电压。受保护的电子设备和灵敏度较差的电气设备被接到同一电源网络。互连电 缆可以有一部分在户外但紧靠接地网;

●设备组合中有未被抑制的感性负载,并且通常不对现场的不同电缆采取隔离;

● 浪涌电压不能超过2kV;

● 试验等级3包括了这一类的要求(见表1)。

——4类:互连线按户外电缆沿电源电缆敷设并且这些电缆被作为电子和电气线路的电气环境

● 设备组合接到电力设备的接地系统,该接地系统容易遭受由设备组合本身或雷电产生的干 扰电压;

● 在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷电产生的几千安级电流在接地系统中会产生幅 值较高的干扰电压。电子设备和电气设备可能使用同一电源网络。互连电缆象户外电缆 一样走线甚至连到高压设备上;

● 这种环境下的一种特殊情况是电子设备接到人口稠密区的通信网上。这时在电子设备以 外,没有系统性结构的接地网,接地系统仅由管道、电缆等组成;

● 浪涌电压不能超过4 kV;

● 试验等级4包括了这一类的要求(见表1)。

——5类:在非人口稠密区电子设备与通信电缆和架空电力线路连接的电气环境

●所有这些电缆和线路都有过电压(初级)保护。在电子设备以外,没有大范围的接地系统(暴露的装置)。由接地故障(电流达10 kA) 和雷电(电流达100 kA) 引起的干扰电压非 常高 。

——×类:在产品技术要求中规定的特殊环境。

C.4 与交流/直流供电网相连的端口的最小抗扰度等级

与公共电源网络相连的最小抗扰度等级如下:

——线-线耦合:0.5 kV;

——线-地耦合:1 kV。

C.5 与互连线相连的端口的设备级抗扰度

在互连电路上的浪涌试验只要求对机柜或机壳的外部连接端口进行。

如果能够进行系统级试验(连有互连电缆的 EUT), 那么就不必进行设备级试验,尤其是当互连电 缆的屏蔽是保护措施的一部分时。如果全部设施的安装是由其他单位而不是制造商来完成的,那么宜 规定EUT 输入/输出(尤其是处理接口)的容许电压。

制造商宜按照规定的试验等级对其设备进行试验,以确定设备级抗扰度,例如在设备端口使用二次 保护以达到0.5 kV 等级。成套设备的使用者或对安装负有责任的人宜采取必要的措施(例如,屏蔽、搭 接、接地保护),以保证干扰电压(例如,由雷击引起的)不超过所选择的抗扰度电平。

附 录 D

(资料性附录)

连接到低压电源系统的设备要实现抗扰度需考虑的内容

本部分描述了电子设备和系统对电压浪涌和电流浪涌的抗扰度试验。 EUT 或系统被作为一个黑 匣子,测试的结果用以下的判据进行判断:

a) 工作正常;

b) 功能或性能暂时降低或丧失,不需要操作者干预;

c) 功能或性能暂时降低或丧失,但需操作者干预才能恢复;

d) 设备有永久性损伤的功能丧失(意味着试验不合格)。

本部分的试验研究了相对低的电流浪涌对电子设备和系统可能产生的所有影响,包括对设备和系 统永久性的损害和破坏。其他相关的测试标准,相对于功能暂时降低,更加关注的是设备的实际损坏或 破坏程度。

IEC 60664-1针对低电压系统内设备的绝缘协调性,IEC 61643-11 则是针对连接到低压配电系统 的浪涌保护装置的测试标准。并且这两个标准都还考虑了暂态过压对设备产生的影响。 IEC 61000 系 列标准没有考虑暂态过压对设备和系统的影响。

永久性的损坏是不能接受的,这将导致系统无法工作,产生维修或更换零件的费用。这类失效通常 是因为浪涌保护不够或缺失造成的,使得高电压和过多的浪涌电流进入设备内部电路,引起工作中断、 元件故障、永久的绝缘击穿和火灾、冒烟或电击。设备或系统的功能丧失、性能下降等也是不希望看到 的,尤其是关键性的设备或系统在浪涌作用期间宜保持工作正常。

对本部分的试验,施加电压的试验等级(安装类别)和由此产生的浪涌电流的大小对 EUT 的响应 有直接影响。简单地说,浪涌电压等级越高,性能丧失或降级的可能性就越大,除非在设计 EUT 时采 取了适当的浪涌抑制措施。

为了测试用于低压电力系统中的浪涌保护装置(SPD),IEC 61643-11的试验等级Ⅲ规定用一台有 效输出阻抗2Ω的组合波发生器,该发生器能够产生8/20 μs 的短路电流波形和1.2/50 μs 的开路电压 波形。本部分使用相同的组合波发生器对通电设备和系统进行浪涌抗扰度测试,只是耦合元件不同,有 时还要附加一个串联阻抗。本部分中试验电压等级(安装类别)的含义和 IEC 61643-11中开路电压的 峰值Uo 相同。该电压值决定了发生器端子的短路电流峰值的大小。由于两标准的试验方法不同,因 此不能直接将试验结果进行比较。

设备或系统的浪涌抗扰度可以通过内置浪涌保护元件或装置(SPD)、 或外置 SPD 来获得。选择 SPD 最重要的参数是电压保护电平Up, 见 IEC61643-11 中的定义和说明。该参数宜和IEC 60664-1规 定的设备耐压Uw 相协调,它是指在规定条件下做试验时,在SPD 端子上预计达到的最大电压。为了 与设备的耐压U。协调,U, 仅 在IEC61643-12 中使用。在可比的应力条件下,电压保护电平值宜低于 按本部分测试的设备抗扰度电平,但在目前并没有对此进行规定,主要原因是这两个标准之间的波形没 有可比性。

通常,本部分规定的设备浪涌抗扰度电平低于 IEC 60664-1,规定的绝缘耐压电平,然而要注意 IEC 60364-4-44 中的瞬态过电压对具有明显低保护电平的 SPD(或内置浪涌保护器件)的影响。完全可 以选择到满足以下条件的 SPD, 它既能保护设备,防止设备失效,在浪涌作用期间正常工作,又能经受 大多数的瞬态过电压。

附 录 E

(资料性附录)

浪涌波形的数学模型

E.1 概述

本附录的数学波形可作为参考,用于:

——设计浪涌发生器;

——数字设备上浪涌性能的仿真

定义公式时考虑了以下要求:

1) 能够复现浪涌发生器专门标准中定义的输出端开路和短路两种条件下波形的上升时间和持续 时间。

2) 可帮助数字仪器的设计者使用专门标准中介绍的简化电路建立信号发生器的电路模型,并直 接使用简化电路元件的标称值,如果有的话。

3) 进行数值化仿真时,为了避免不稳定,初始的导数值设 为 0 。

4) 使用跟 IFC 定义相同的基本公式描述瞬态现象二例如静电、电快速瞬变脉冲群和浪涌。

注:对于滤涌电压(1.2/50 μs)和浪涌屯流移3o μs)所定义的数学波形与标准EETSSd C6245-2002中所定义的

波形匹配良好。相比之下浪涌电压10/70g 的数学淋彩则无法匹配因为EE Std 62.43-2002所提供的数值适用于浪涌电压10y000μs),对 我 电流(552 s)这些值不适用。

所使用的各参数定义如下

1)Tw: 电 压 值 上 升 至 5 0%峰 值到下降军 50 %峰 值 之间 的 持续 时 间

2)T: 波形响应初期,浪通 电 压 从 3 0 %峰值玺升全90%峰值之间的时间间 隔。

3)T : 波形响应初期,浪涌电流上升至10 %验峰值和90%峰值之间的时间间隔。

4)Ta: 波形响应初期的最小值到波彤下降到60%峰值之间的持续时间。

5)T:: 波前时间定义为一条斜线与分别通过波形曲线最小值与最大值的两条水平线的交叉点之 间的时间间隔,斜线具有近似早期响应的斜率。下面规定的值与仿真模型简化电路所产生的 波形匹配良好。

● 浪涌电压(1.2/50 μs):T1=1.67×T;Ta = Tw

● 浪涌电流(8/20 ps):T4=1.25×T;Ta=1.18×Tw

● 浪涌电压(10/700 μs):Tr=1.67×T;Ta = Tw

●浪涌电流(5/320 μs):T=1.25×T ;Ta=Tw

6) BW: 浪涌频域波形的下降斜率开始达到-60 dB/ 十倍频程时的频率带宽。

E.2 归一化时域浪涌电压(1.2/50μs)

归一化时域浪涌电压(1.2/50μs)见 式(E.1):

式(E.1) 中各系数具体值为:

[math]\displaystyle{ \nu_{\mathrm{SURGE}}(t)=k_{\mathrm{V}}\cdot\left[\frac{\nu_{1}}{k_{\mathrm{SURGE}}}\cdot\frac{\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}{1+\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{-t}{\tau_{2}}}\right] }[/math]……………………(E.1)

kv=1;t₁=0.365μs;Tz=65.845μs;v₁=0.94;YSURGE=1.852

[math]\displaystyle{ k_{\mathrm{~SURGE}}=\mathrm{e}^{\frac{\tau_1}{\tau_2}}\left(\frac{\eta_{\mathrm{SCRGE}}\cdot\tau_2}{\tau_1}\right)\frac{1}{\eta_{\mathrm{SURGE}}} }[/math]

图 E.1 所示为1.2/50μs 浪涌电压的时间函数曲线。

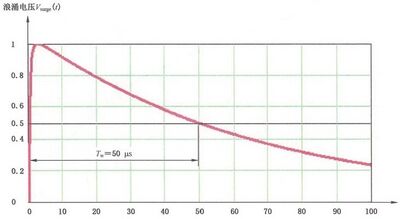

图 E.1 浪涌电压(1.2/50 μs): 响应持续时间 Tw

图 E.2 为早期时间响应的放大图。

图 E.2 浪涌电压(1.2/50 μs): 上升时间 T

图 E.3 所示为式(E.1) 幅度的频域响应。

图 E.3 浪涌电压(1.2/50 μs): 频域响应,△f=3.333 kHz

时域电压脉冲在2 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽 BW=2 MHz。

E.3 归一化时域浪涌电流(8/20 μs)

归一化时域浪涌电流(8/20 μs)见 式(E.2):

[math]\displaystyle{ I_{\mathrm{SURGE}}(t)=k_{1}\cdot\left[\frac{i_{1}}{k_{\mathrm{SURGE}}}\cdot\frac{\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}{1+\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{-t}{\tau_{2}}}\right] }[/math]………………(E.2)

式(E.2) 中各系数具体值为:

k;=1;t₁=47.52 μs;Tz=4.296 μs;i₁=0.939;ySURGE=2.741

[math]\displaystyle{ k_{\mathrm{~SURGE}}=\mathrm{e}^{\frac{\tau_1}{\tau_2}\left(\frac{\eta_{\mathrm{SURGE}}\cdot\tau_2}{\tau_1}\right)\frac{1}{\mathrm{~SURGE}}} }[/math]

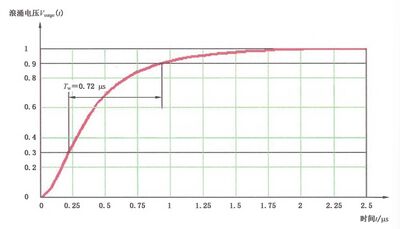

图 E.4 所示为8/20 μs 浪涌电流的时间函数曲线。

图 E.4 浪涌电流(8/20 μs):响应持续时间 Tw

图 E.5 所示为早期时间响应的放大图。

图 E.5 浪涌电流(8/20 μs):上升时间 T

图 E.6 所示为式(E.2) 幅度的频域响应。

图 E.6 浪涌电流(8/20 μs): 频域响应图,△f=10 kHz 时域电流脉冲在0 . 15 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽BW=0.15 MHz。

E.4 归一化时域浪涌电压(10/700 μs)

归 一 化时域浪涌电压(10/700 μs)见 式(E.3):

[math]\displaystyle{ \nu_{\mathrm{SURGE}}(t)=k_{\mathrm{V}}\cdot\left[\frac{\nu_{1}}{k_{\mathrm{SURGE}}}\cdot\frac{\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}{1+\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURGE}}}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{-t}{\tau_{2}}}\right] }[/math]………………(E.3)

式(E.3) 中各系数具体值为:

kv=1;t₁=2.574 μs;Tz=945.1 μs;v₁=0.937;ηSURGE=1.749

[math]\displaystyle{ k_{\mathrm{~SURGE}}=\mathrm{e}^{\frac{-\tau_1}{\tau_2}\left(\frac{\eta_{\mathrm{SURGE}}\cdot\tau_2}{\tau_1}\right)\frac{1}{\eta_{\mathrm{SCRGE}}}} }[/math]

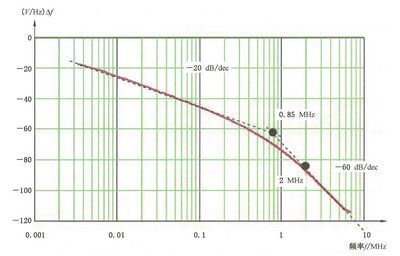

图 E.7 所示为10/700 μs 浪涌电压的时间函数曲线。

图 E.7 浪涌电压(10/700 μs): 响应持续时间 Tw

图 E.8 所示为早期时间响应的放大图。

图 E.8 浪涌电压(10/700 μs):上升时间 T

图 E.9 所示为式(E.3)幅度的频域响应。

图 E.9 浪涌电压(10/700 μs): 频域响应图,△f=0.2 kHz

时域电压脉冲在0.4 MHz 以内仿真良好,因此相关带宽为 BW=0.4 MHz。

E.5 归一化时域浪涌电流(5/320 μs)

归 一 化 时 域 浪 涌 电 流 ( 5 / 3 2 0 μs)见 式(E.4):

[math]\displaystyle{ I_{\mathrm{sURCE}}(\iota)=k_{1}\cdot\left[\frac{i_{1}}{k_{\mathrm{SURCE}}}\cdot\frac{\left(\frac{l}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURCE}}}}{1+\left(\frac{t}{\tau_{1}}\right)^{\eta_{\mathrm{SURCE}}}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{t}{\tau_{2}}}\right] }[/math]………………(E.4)

式(E.4) 中各系数具体值为:

k;=1;t₁=1,355μs;Tz=429.1 μs;i₁=0.895;YSURGE=1.556

[math]\displaystyle{ k_{\mathrm{SURGE}}=\mathrm{e}^{\frac{\tau_1}{\tau_2}}\left(\frac{\eta_{\mathrm{SURGE}}\cdot\tau_2}{\tau_1}\right)\frac{1}{\mathrm{PSURGE}} }[/math]

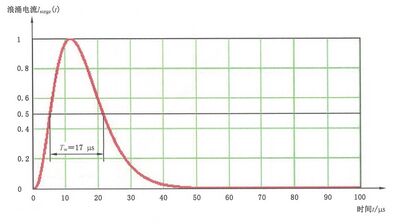

图 E.10 所示为5/320 μs 浪涌电流的时间函数曲线。

图 E.10 浪涌电流(5/320 μs):响应持续时间 Tw

图 E.11 所示为早期时间响应的放大图。

图 E.11 浪涌电流(5/320 μs): 上升时间 T.

图 E.12 所示为式(E.4) 幅 度 的 频 域 响 应 。

图 E.12 浪涌电流(5/320 μs):频域相应,△f=0.4 kHz

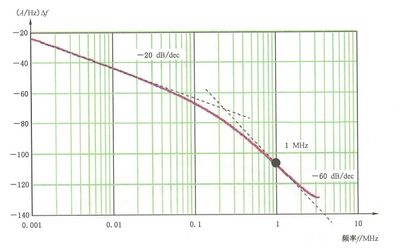

时域电流脉冲在1MHz 以内仿真良好,因此相关带宽为BW=1 MHz。

附 录 F

(资料性附录)

测量不确定度的考虑

F.1 参数

相关参数如下:

Vp 开路电压脉冲峰值

Trv 开路电压脉冲波前时间:Tn = 1.67Tv

Tv 开路电压脉冲上升时间,定义为电压值由-30% 峰值上升至90% 峰值的时间

T1v 开路电压脉冲上升时间,定义为电压值由10%峰值上升至90%峰值的时间:Tv=0.80Tv= 1.33Tv

Tw 开路电压脉冲的宽度

Ip 短路电流脉冲峰值

Tn 短路电流脉冲波前时间 :Tn-1 .25Tπ

T 短路电流脉冲上升时间,定义为电流值由10 %峰值电流上升至90%峰值电流的时间

T. 短路电流脉冲持续时间

注:在IEC/TR 61000-1-6中解释丁符号u(xi) )、c1 、u(y)以及y的含义和关系。

F.2 概述

实际骚扰量与本部分规定的骚扰量的符合性通常是由一组测量(如用带有衰减器的示波器测量脉 冲上升时间)乘确认。由于测量仪器不完善以及被测量本身的不重复性,每不测量结果包含一定量的测 量不确定度(MU) 。 此处所做 的MU 的评估依据IEC/TR 6100016中 描 述的原理和方法。

为评估测量不确定度,有必要:

a) 明确不确定度的来源,包括测量设备以及被测对象;

b) 明确影响(输人)因子与测量(输出)结果之间的函数关系(测量模型);

c) 得到输入量的估计值和标准不确定度;

d) 得到包含被测量真值且具有高置信度区间的估计值

更多的细节见 IEC/TR 61000--6 。

在抗扰度试验中,对骚扰量参数(例如上升时间,峰值和持续时间)进行评估和不确定度计算。这些 参数描述了实际的干扰量与本部分中所描述的干扰量的一致程度。

从特定骚扰量导出的估计值和不确定度评定,并不能描述本基础标准中定义的模拟电磁现象和试 验室外部真实世界中的电磁现象之间的一致程度。

由于骚扰量参数对 EUT 的影响是不可预知的,并且在大多数情况下EUT 表现为非线性形态,所 以既不能为骚扰量规定一个单一估计值,也不能为其规定不确定度来源的数量。因此,骚扰量的每个参 数将伴随相应的估计值和不确定度。这将产生多个不确定度报告。

F.3 浪涌测量不确定度的影响因素

下面罗列了评估测量仪器和试验配置对不确定度的影响量:

—— 峰值读数;

—— 峰值的10%(或30%)处的读数;

—— 峰值的90%处的读数;

—— 峰值的50%处的读数;

——测量系统的带宽;

——量系统脉冲响应的波形;

——示波器水平轴测量误差;

——示波器垂直轴测量误差;

——测量系统、被测量和测试配置的重复性(A 类);

——测试系统与示波器的校准。

F.4 浪涌校准的不确定度

F.4.1 概述

在浪涌试验中,骚扰量为由浪涌发生器产生并施加至EUT 的浪涌电压和浪涌电流。如F.2 所讨论 的,对骚扰量的每一个测量参数的不确定度都需要提供一份不确定度报告。这些骚扰量的参数包括适 用于开路电压的Vp 、Tv 、Tw 和适用于短路电流的Ip,Ta 、Td。

F.4.6 与 F.4.7 中给出了用干评估脉冲 MU 的 方法 、 表E1、 表E2 和 表E 3 给出了浪涌参数不确 定度报告的示例。上述表格中包含子对这些示例最湿著的输人量 MU 的每个贡献因素的详细信息(数 值,概率密度函数类型等),以及用手确定每个衣确定 度 报告的运算结果 。

F.4.2 浪涌开路电压的波前时间

使用下面的函数关系式计算浪涌开路 电 压的 波前 时间

Tv=125√[1.33(Tg0%-T30% +δR)2-Ts

式 中 :

[math]\displaystyle{ T_{_{MS}}=\frac{\alpha}{B} }[/math]…………………(F.1)

T 30%—— 峰值的30%处 的 时 间 ;

T9 0%—— 峰 值 的 90% 处的时间;

δR —— 非重复性的修正系数;

TMS —— 测量系统阶跃响应的上升时间( 10%~90%) ,单位为微秒(μS);

B —— 测量系统的- 3 dB 带宽,单位为千赫兹(kHz);

α ——系数,其值为(360±40) μs ·kHz。

表 F.1 浪涌开路电压波前时间(Tv) 的不确定度报告示例

| 符号 | 估计值 | 单位 | 误差范围 | 单位 | 因子 | u(xi) | C; | 单位 | u;(y) | 单位 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T30% | 0.25 | μs | 0.0050 | μs | 三角 | 2.45 | 0.0020 | —2.08 | 1 | 0.0043 | μs |

| T90% | 1.15 | μs | 0.0050 | μS | 三角 | 2.45 | 0.0020 | 2.08 | 1 | 0.0043 | μs |

| δR | 0 | μs | 0.025 | μs | 正态 (k=1) | 1.00 | 0.025 | 2.08 | 1 | 0:052 | μs |

表 F.1 (续)

T30%,T90%: 在峰值电平的30%或90%处的时间读数。误差范围通过假设采用 一 台采样率为 100 MS/s 且具有轨迹内插能力的示波器(三角形概率密度函数)获得。若不是这种情况,则假设是一 个矩形概率密度函数。此处只考虑由采样率引起的 MU 的不确定度贡献因素,对于其他贡献因素,见 F.4.5 。 读数假定为 T30%=0.25μs,T90%=1.15μs。

TMs:计算得到的测量系统阶跃响应的上升时间。系数α(见表F.1) 取决于测量系统的脉冲响应波 形。系数α的取值范围是(360±40) μs ·kHz, 代表了广泛的系统,虽然每个系统的脉冲响应波形是不 同的(见 F.4.6 和表F.4)。测量系统的带宽B, 可以由实验方法获得(直接测量带宽)或根据测量系统的 每个组成部分(电压探头、电缆和示波器)的带宽 B; 利用下式计算得到:

[math]\displaystyle{ \frac{1}{B}=\sqrt{\left(\frac{1}{B_1}\right)^2+\left(\frac{1}{B_2}\right)^2+\cdots} }[/math]

假设B 的估计值为500 kHz, 其矩形概率密度函数的误差范围为50 kHz。

δR:30%~90% 上升时间的非重复性修正系数。它量化了T90%-T30% 的测量中由测量仪器、测试 布置和浪涌信号发生器自身特性而引起的重复性不足。它由实验方法确定。这是一种基于 n 次重复 测量q; 的样品的实验标准差s(qk)的 A 类评估计,由下式给出:

[math]\displaystyle{ s\left(q_k\right)=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^n\left(q_j-\bar{q}\right)^2} }[/math]

式中,q 为 q;的算术平均值。假设误差范围 s(qk)=25 ns(正态概率密度函数的一个标准差),估计 值为0 ns。

注:可类似地得到短路电流的计算。此时,TMs使用电流探头的带宽取代电压探头的带宽。进一步得到下面的公式:

Trv=1.25√(T9%-T1%+δR)²-TMs

F.4.3 浪涌开路电压的峰值

浪涌开路电压的峰值可通过下式进行计算:

[math]\displaystyle{ V_{_p}=\frac{V_{_{PR}}\left(1+\delta R+\delta V\right)}{1-\left(\frac{\beta}{B}\right)^2}A }[/math]

式中:

VPR——电压峰值读数;

A ——电压探头的直流衰减量; δR—— 非重复性的修正系数;

δV—— 示波器直流垂直精度;

B—— 测量系统的-3 dB带宽;

β 系数,其值为(12.7±1.4)kHz。

表 F.2 浪涌开路电压峰值(Vp) 的不确定度报告示例

VpR: 电压峰值读数。误差范围通过假设示波器有8位垂直分辨率和插值功能(三角形概率密度函 数)获得。

A: 电压探头的直流衰减量。假设估计值为1000,误差范围为5%(矩形概率密度函数)。

8R: 修正测量仪器、测试布置和试验设备的非重复性。这是一个由峰值电压重复测量的样本得到 的实验标准差量化的 A 类评估。它用相对量表示,假设估计值为0%,误差范围为3%(1个标准差)。

8V: 量化示波器的直流幅值测量误差。假设误差范围为2%(矩形概率密度函数),估计值为0

β:系数,该系数取决于测量系统的脉冲响应波形和标准脉冲波形峰值附近(见 F.4.7) 的形状。 (12.7±1.4)kHz 的区间代表了广泛的系统,虽然每个系统的脉冲响应波形是不同的。

B: 测量系统的- 3dB 带宽,同 F.4.2 具有相同的含义以及估计值和误差范围。

注:可类似的进行短路电流的计算。此时,B 使用电流探头的带宽取代电压探头的带宽。参数β在 F.4.7的表 F.5 中给出。

F.4.4 浪涌开路电压的持续时间

浪涌开路电压的持续时间可通过下式进行计算:

式中:

T₅0%,R浪涌波形上升沿达到50%峰值电幅度的时间; T50%,F 浪涌波形下升沿达到50%峰值幅度的时间;

δR ——非重复性的修正系数;

B ——系数,其值为(12.7±1.4)kHz; β ——测量系统-3 dB 带宽。

表 F.3 浪涌开路电压持续时间(Ta) 的不确定度报告示例 此处表格以截图代替

Tso%,R, o% , 浪涌开路电压上升沿或下降沿达到50%峰值幅度时的时间读数。误差范围通过假 设采用 一 台采样率为100 MSs 日 具 有 轨 迹 内插 能 力 的示 波 器 ( 角 形 概 率密度函数)获得。 若不是这 种情况,则假设是 一 个矩形概率密度函数。此姐织考熊油采样率引起的ML 的不确定度贡献因素,对 于其他贡献因素 ·见 F.4.5。读数假定为 T ₅ 0.5 pT=51.2ps

δR:量化了测量仪器测试布置和浪涌馆号发生器自乌造成的 F—Tso %,R的时间差测量的非重 复 性 。 它 由 实 验 方 法 确 定 。H 下 测 量 设 备 试布置、测量程序以及浪涌发生器自身的原因会产生 Tso%,R-Ts%. 不同测量结果。这是全重复测量的样本得到的实验标准差量化 的A 类评估。假设误 差范围s(qk=150 ns(正态概率密度函数的上个标准差), 估计值为0

β:见 F.4.3, 与 F.4.3 的 估 值 与 误 差 范 围 相 同 。

B: 见 F.4.2 ,与 F.4.2 的 估 值 与 误 差 范 围 相 同。

注:对于短路电流的持续时间 Ta 的计算与之类似。此时,B 使用电流探头的带宽取代电压探头。而参数β根据 F.4.5 中表F.5 进行修改,其计算公式如下:

F.4.5 与时间和幅度测量相关的更多的MU 贡 献 因 素

时基误差与抖动:可采用示波器的技术参数作为误差范围(矩形概率密度函数)。通常这些影响可 以忽略。

垂直分辨率:此因素取决于垂直幅度分辨率△A 和轨迹的斜率 dA/dt 。 其不确定度与分辨率的半 宽有关,即(△A/2)/(dA/dt) 。 如果执行了轨迹插补(见示波器使用手册),则使用三角概率密度函数 否则使用矩形概率密度函数。当 |dA/dt|<(△A/T;) 时 ,T; 为示波器的采样间隔时间,此影响可以

忽略。

直流偏置:如果峰值电压的测量以示波器标称的直流零电压线为参照,则示波器的直流偏移会对峰 值电压测量的不确定度产生影响。如果示波器的读数程序以脉冲波形的基线为参照,那么此影响可以 忽略。

F.4.6 由测量系统的带宽限制造成的上升时间失真

上升时间失真是通过若干上升时间的 一般组合的规则来评估,当级联两个非相关系统且其阶跃响

应单调增加时有效(见 Elmore), 即 :

Trd=√T²+TMs …………………………(F.2)

式(F.2) 中 ,Ta 为在测量系统的输出端所得到的被测信号的上升时间(失真的上升时间),T, 为信 号在测量系统输入端的上升时间,TMs 为测量系统阶跃响应的上升时间。注意,式(F.2) 的推导基于以 下上升时间的定义(见 Elmore):

………………………(F.3)

式(F.3) 中 ,h 。(t) 为测量系统具有归一化面积如1 的脉冲响应;Ts 为延迟时间,由 式(F.4) 给出。

… …………………

(F.4)

从数学的角度来看,式(F.3) 相比于通常基于10%~90%的阈值电平要容易处理得多。然而,在技 术应用中,若干10%~90%的上升时间通常通过式(F.2) 相组合。给定系统带宽时,两种定义可得出可

比较的上升时间。事实上如果定义

- aTh·B* ………… ……………(F.5)

可以发现,由两种定义得到的α值差别不大。对应于不同脉冲响应h① 的形状,在表F.4 给出了α 值。从表F.A 中明显看出,确定一个固定的α值是不可能的,因为a 值既取决于采用的上升时间[例如 基于阈值或武(FB)] 的定义,也取决于测量系统脲冲响滋的形状。合理的a 的估计值可用表F.4 中给 出的最小值321×10-³和最大值390×10-3的算术平均殖表示,为360×10-³。进一步可假设,如果除 了测量系统的带宽之外没有其他的可用信息则值可约匀分布在321×10~399110 区间内。换 而言之,可假设α为在321×10 399210 -³范围内服从矩形概率密度函数的随机变量。α的标准不

确定度量化了:

a) 与采用数学模型定义上升时间的无关性;

b) 与系统脉冲响应波形的无关性。

表 F.4 相对于相同系统带宽B,不同单向脉冲响应波形对应的a 因子[式(F.5)]

| α的值乘以10³ | 高斯 | I阶 | Ⅱ阶 (临界阻尼) | 矩形 | 三角形 |

|---|---|---|---|---|---|

| α:式(F.3) | 332 | 399 | 363 | 321 | 326 |

| α:10%~90% | 339 | 350 | 344 | 354 | 353 |

F.4.7 由测量系统的带宽限制产生的脉冲峰值及脉冲宽度失真

测量系统输出的失真的冲击脉冲波形Vout(t)由下式的卷积积分给出

…………………(F.6)

式(F.6) 中 ,Vin(t)表示输入的脉冲波形,h(t) 表示测量系统的脉冲响应。注意A ·h(t)=h。(t),

这里 A 为测量系统的直流衰减量。输入波形可以近似表示为它在输入达到峰值Vp 时刻,时间常数tp 的泰勒级数展开。

注意,由于V'(tp)=0, 所以在式(F.7) 中省略了一阶项。此外,V".(tp)<0, 因为是向下凹点(最 大),而V'"(tp)>0, 因为此处的标准波的上升时间小于下降时间。将式(F.7)代入式(F.6) 并化简,当测 量系统的带宽相对于输入信号带宽足够大时(幂级数量的阶数超过2的项可以忽略),则得到:

…………………………(F.8)

式(F.8) 中 Vd 为输出脉冲峰值,A 为测量系统的直流衰减。

……………………(F.9)

注意参数β取决于标准输入波形的二阶导数以及由F.4.6 定义和导出的参数α。本附录给出了标 准浪涌波形的数学表达式,可以计算出参数β的具体数值,见表F.5。

输入脉冲宽度 Tw 的失真估计值仅考虑了输出脉冲的面积等于输入脉冲的面积除以直流衰减 A。 因此:

VpTw=AVpdTwd ……………………(F.10)

式(F.10) 中 ,Twd为输出脉冲宽度。由下式可得 Twd:

……………………(F.11)

表 F.5 标准脉冲波形的β因子[式(F.9)]

| kHz | 1.2/50μs | 8/20 μs | 10/700 μs | 5/320μs |

|---|---|---|---|---|

| β | 12.7±1.4 | 14.8±1.6 | 1.05±0.11 | 2.00±0.22 |

F.5 不确定度在浪涌发生器符合性标准中的应用

通常,为了确保浪涌发生器在其指标范围内,校准结果宜在本部分规定的限值范围内(容差没有减 去不确定度)。详细介绍在IEC/TR 61000-1-6:2012 第6章中给出。

附 录 G

(资料性附录)

脉冲测量系统的校准方法

G.1 概述

对脉冲发生器的校准需要使用测量系统,但测量系统会引起被测量的脉冲波形失真,这种失真是被 测脉冲和所使用测量系统特征参数的函数。

估算测量系统对标准脉冲的响应,可以使用卷积积分得到(IEEE Std 4—1995 和 IEC 60060-2)。 这种方法需要获得测量系统的阶跃响应,再通过数值计算,得到由测量系统引起的理论波形失真度。这 可以评估测量系统对脉冲参数的影响,例如,上升时间,峰值以及持续时间。利用得到的系统误差修正 校准结果,使得校准准确度得到提高。

G.2 使用卷积对测量系统响应的估算

理论上,校准使用的测量系统(传感器和示波器)的传递函数,可以在测量系统的输入端施加狄拉克 理想脉冲得到。传递函数可以估算由测量系统引入的失真度。 Vin(t) 为施加在测量系统输入端的脉 冲,利用卷积得到输出的脉冲Vout(t):

……………………(G.1)

其中ho(t)为测量系统归一化脉冲响应,即

这种方法相比于计算脉冲响应,对阶跃响应的计算更实用,使用实验归一化阶跃响应 g(t) 取 代 h。(t),式(G.1) 变为:

……………………(G.2)

其中, 将阶跃电压/电流输入到测量系统,测量其输出得到g(t) 。 由 于 阶 跃 源 不可避免的非理想性传递到输出Vou(t), 所以施加的阶跃波形上升时间应小于脉冲(见表2)的波前/上 升时间的1/10,因此测量系统的非理想性得以表现。然而,考虑到传感器的衰减,阶跃幅度在示波器输 入端宜足够高,以确保有足够的动态范围测量准确的幅值。