印制板的设计和使用GBT 4588.3-2002

引用资料

文件:印制板的设计和使用GBT 4588.3-2002.pdf

标准状态

当前标准:GB/T 4588.3-2002

发布日期:2002-11-25

实施日期:2003-04-01

1 范围

本标准涉及印制板的设计和使用,而与制造方法无关。

本标准就印制板的设计和使用对印制板设计者和使用者提出建议。

2 引用标准

下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成本标准条文。本标准出版时,所示版本均为有 效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1360-1998 印制电路网格体系(idt IEC 97:1991)

GB/T2036—1994 印制电路术语(neq IEC 194:1988)

GB/T4677—2002 印制板测试方法(eqv IEC 60326-2:1990)

GB/T 4721-1992 印制电路用覆铜箔层压板通用规则(neq IEC 249:1985~1988)

GB/T4722—1992 印制电路用覆铜箔层压板试验方法(neq IEC 249-1:1982)

GB/T 4723—1992 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板(neq IEC 249-2:1985~1988)

GB/T12629—1990 限定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板(制造多层印制板用)

(eqv IEC 249-2-12:1987)

GB/T13555—1992 印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜(eqv IEC 249-2-13:1987)

GB/T13556—1992 印制电路用挠性覆铜箔聚酯薄膜(eqv IEC 249-2-8:1987)

GB/T 13557—1992 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法(eqv IEC 249-1:1982)

GB/T16315-1996 印制电路用限定燃烧性的覆铜箔聚酰亚胺玻璃布层压板

(neq IEC 249-2:1993)

GB/T16317—1996 多层印制电路用限定燃烧性的薄覆铜箔聚酰亚胺玻璃布层压板

(neq IEC 249-2:1992)

GJB 1438—1992 印制电路连接器及其附件总规范

GJB 2142—1994 印制电路用覆金属箔层压板总规范

SJ/Z 9130—1987 印制线路板

3 材料和表面镀(涂)覆层

3.1 材料

3.1.1 总则

印制板的设计者在选用合适的材料时应考虑:

a) 采用的制造工艺(如减成法、加成法、半加成法);

b) 印制板的类型(如单面板、双面板、多层板、刚性印制板、挠性印制板和刚挠印制板);

c) 电气性能;

d) 机械性能;

e) 特殊性能,如阻燃性和燃烧特性、机械加工性、挠性等。

采用的工艺决定了应使用覆金属箔基材(减成工艺),还是不使用覆金属箔基材(加成或半加成工 艺)。所以,印制板的材料为:

a) 覆铜箔合成树脂粘结片或覆铜箔聚合物薄膜,可利用选择性去除导电箔的不必要部分得到导电 图 形 。

b) 未覆铜箔合成树脂粘结片或聚合物薄膜,可在未覆铜箔基材上选择性沉积导电材料,从而获得 导电图形。

表1提供了定性选择印制板材料的依据。表中未含盖所有材料,只提供一些常用的材料。

表1印制板用基材选用指南

| 性 能 | 刚 性 印 制 板 | 挠 性 印 制 板 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 酚醛纸质 层压板 | 环氧纸质 层压板 | 聚酯玻璃 毡层压板 | 环氧玻璃 布层压板 | 聚酯 薄膜 | 聚酰亚胺 薄膜 | 氟化乙丙烯 薄膜(FEP) | |

| 机械性能 | O | O/+ | + | ++ | NA | NA | NA |

| 电性能 | O/+ | + | +++ | ++ | +++ | ++ | ? |

| 耐高温性能 | + | O/+ | + | ++ | O / ++ | +++ | ? |

| 耐潮湿性能 | 0 | 0 | + | + | + | + | ++ |

| 耐焊接+温度性能 | + | + | + | ++ | - | O/+ | 0 |

| 注 : “?”—目前尚无填写此栏的充分数据。 “— ”——在某种条件下可能会引起问题。 “O”——中等,在大多数应用中通常不会发生问题。 “+”“++”“+++”——好,很好,极好。 “NA”——不适用。 | |||||||

应优先采用符合国家标准规定的材料。印制板覆铜箔基材标准包含了刚性和挠性覆铜箔基材及用 于多层印制板制造的粘结片材料的规范

如果对于所需材料没有认可的规范与之相适应,就应准备一份与该材料相适应的详细规范。

应优先考虑:

a) 使 用GB/T4722 和 GB/T 13557 的试验方法;

b) 遵照印制板覆铜箔基材标准的结构和格式;

c) 与材料供应方合作。

如果专用性能是重要的,应和材料供应方一起确定和规定。

3.1.2 印制板用材料的一般说明

在以下说明中引用的最高工作温度,只是用来作为指导,并不意味着如果超过这个温度会急剧改变 其性能或老化速度。

此外,应注意某些材料的性能会受一些因素的影响,如印制板的设计(例如板厚、金属的量和分布、 层数、阻焊剂等)和生产工艺(例如多层印制板的层压工艺),结果会发现经过加工的印制板表现出的性 能与原材料的性能有相当大的差别。

3.1.2.1 刚性印制板用覆铜箔基材 酚醛纸质层压板

这种材料可以分为不同等级。大多数等级能够在高达大约70℃~105℃的温度下使用,虽然长期 在高于这个温度范围下工作可能会导致一些性能的降低,但这仍取决于材料的等级和厚度。然而过热

会引起炭化,而且在这个受影响的区域内,绝缘电阻可能会降至很低的值。产生这样热源的因素有发热 电阻等。

在正常温度范围内,基材可能会发生严重的变黑现象,这不是因为炭化引起的,阳光也能使基材变 黑。在这些情况中不会引起材料性能的改变。

在高湿度环境下放置会使基材的绝缘电阻大幅度降低,然而当湿度降至很低的值时,绝缘电阻又会 增高。

环氧纸质层压板

与酚醛纸质层压板相比,这种材料在电气性能和非电气性能方面都有相应的提高,包括较好的机械 加工性能和机械性能。根据材料的厚度,它的使用温度可达到90℃~110℃。

聚酯玻璃毡层压板

这种材料的多数机械性能都低于玻璃布基材料,但高于纸基材料。

然而它具有很好的抗冲击性。它还具有好的电气性能,能够在很宽的频率范围内应用,即使在高湿 度环境下,也能保持好的电气性能。其耐起痕性和耐电弧性取决于所选材料的等级。大多数等级的使 用温度为100℃~105℃。

环氧玻璃布层压板

这种材料的机械性能高于纸基材料,特别是弯曲强度,耐冲击性,X,Y,Z 轴的尺寸稳定性,翘曲度 和耐焊接热冲击都比纸基材料好。这种材料的电气性能也很好。大多数等级的使用温度可达到 130℃,而且受恶劣环境(湿度)影响小。

3.1.2.2 挠性印制板用覆铜箔基材

某些性能可能会因为所使用的胶粘剂体系而发生显著的改变。

当同一块印制板中既包括挠性部分又包括刚性部分时,刚性印制板使用的材料(3.1.2.1),挠性印 制板使用的材料(3.1.2.2)和多层印制板使用的材料(3.1.2.5)可以结合在同一个结构中。

聚酯薄膜

可挠性是聚酯薄膜通常被使用的特性。它的特点是被加热时能够形成可伸缩式线圈。如果使用合 适的胶粘剂,这种材料可在80℃~130℃范围内使用,实际使用温度取决于材料的等级。焊接时应特别 注意,这种材料在焊接温度下容易产生软化和变形。

它具有优良的电气性能,当被暴露在高湿度环境下时,依然能保持其良好的电气性能。

聚酰亚胺薄膜

这种材料具有良好的可挠性,而且能够通过预热处理去除所吸收的潮气,保证安全焊接。 一般胶粘 剂粘接型聚酰亚胺薄膜能够在高达150℃温度下连续工作。而用氟化乙丙烯(FEP) 中间胶粘的特殊熔 接型聚酰亚胺薄膜可以在250℃下使用。

作为特殊用途的没有胶粘剂的聚酰亚胺薄膜能够在更高的温度下使用。聚酰亚胺具有优良的电气 性能,但可能会受所吸收的潮气的影响。

氟化乙丙烯薄膜(FEP)

这种材料通常和聚酰亚胺或玻璃布结合在一起制成层压板,在不超过250℃的焊接温度下,具有良 好的可挠性和稳定性。它也可以作为非支撑材料使用。氟化乙丙烯薄膜是热塑性材料,其熔化温度为 290℃左右。它具有优良的耐潮性、耐酸性、耐碱性和耐有机溶剂性。它主要的缺点是层压时在层压温 度下导电图形易发生移动。

3.1.2.3 挠性印制板用胶粘剂

胶粘剂是用来粘结覆盖层和挠性多层印制板的各层,它可以是热固性材料或热塑性材料。应根据 与被粘结材料的相容性和挠性印制板的性能要求选择合适的胶粘剂。

合适的胶粘剂的选择所取决的因素有:挠性印制板的类型、贯穿连接要求、弯曲要求(静态/动态)、 工作温度、湿度、成本等。

3.1.2.4 挠性印制板用覆盖层材料

挠性印制板的覆盖层是用来覆盖表面导线,从而提高和(或)保持挠性印制板的电气性能。

覆盖层和胶粘剂体系与在基材中使用的相同。应根据与所用材料的相容性和挠性印制板的性能要 求选择合适的覆盖层。

选择覆盖层材料见3.3.3.3。

3.1.2.5 多层印制板用材料

多层印制板是由两层以上的导电图形和绝缘材料交错组成的。它是由单块薄的印制板(单面板或 双面板)与绝缘粘结片粘结在一起。这些粘结片是由片材组成的(如浸渍半固化树脂玻璃布),当多层印 制板层压后,树脂固化到最终阶段。

覆铜箔环氧玻璃布

单块薄印制板用的覆铜箔基材,与单面和双面印制板用的基材基本相同。通常,比单面和双面印制 板使用的材料薄,而且它的厚度是在几个范围内是标准化的,而不是几个固定值。它还具有与上述相关 材料相同的基本性能。

浸渍环氧树脂的玻璃布粘结片

这种粘结片是由片材组成(例如浸渍半固化树脂玻璃布),当多层印制板层压后,树脂固化到最终阶 段。所以只有在层压后才表现出它们的最终性能。然而值得注意的是,生产工艺和多层印制板的设计 可能会对材料的性能产生相当大的影响。

3.1.2.6 特殊材料和新材料

除了这里已经提到的材料,市场上还有一些未被标准化的特殊材料和新材料。

注:举一个特殊材料的例子 硅树脂玻璃布,它的使用温度高达180℃.

随着技术的发展,不能在这里给出特殊材料和新材料的一般说明。如果使用这些材料,应与材料供 应方进行协商。

3.1.3 一些特殊性能

3.1.3.1 机械加工性能

材料标准中不包含对机械加工性能的详述。它只按照生产方的建议指出层压板能够被冲、剪切或 钻而不分层。然而不同材料的机械加工性能可能不同,有些材料甚至具有不同等级的机械加工性能。 例如,某些材料能够在室温下冲孔,而其他材料只能升温后冲孔。所以遵从材料供应方的建议是非常必 要 的 。

3.1.3.2 阻燃性

有些材料具有 一 定的阻燃性。阻燃性可分为不同的等级。在相关规范(例如 GB/T 12629、 GB/T16315 和 GB/T 16317)中给出了详细说明。

应注意的是,所给出的基材的阻燃性只能作为指南,它可能与加工好的印制板的阻燃性有很大差 别。印制板的设计(如印制板的尺寸,金属的量和分布,层数等)对阻燃性有很大的影响。正常情况下, 印制板比单独基材的阻燃性好,即着火的危险性将更低。详细细节见8.3。

3.2 金属镀覆层

金属镀覆层用以保护金属(铜)表面,保证其可焊性,还可以在一些加工过程中作为蚀刻液的抗蚀层 (如在镀覆孔的加工过程中)。

金属镀覆层还可以作为连接器与印制板的接触面,或表面安装器件与印制板的键合层。

3.2.1 材料

应根据印制板的用途选择一种适合导电图形使用的镀覆层。表面镀覆层的类型直接影响生产工 艺、生产成本和印制板的性能,例如寿命、可焊性、接触性

以下列出的是被广泛采用的表面镀层的实例:

a) 铜(无附加镀层)

所有无镀覆层要求的印制板都使用铜。铜通常被作为暂时性的保护涂层,5.4.2中给出了镀覆孔 中铜镀层厚度的推荐值。

b) 锡

用于保护可焊性。厚度通常为5μm~15 μm。

c) 锡铅(电镀层或焊料)

用于保护可焊性。其厚度取决于所使用的工艺。当使用电镀工艺时,锡铅镀层的厚度通常在5μm ~25 μm 之间。经过热熔的电镀锡铅或由焊料槽或热滚涂覆的锡铅的局部地方厚度可能会小于1 μm。 这些区域主要位于连接盘和孔壁之间的过渡区。过渡区的可焊性会低于其他区。

含锡63%,其余部分为铅的锡铅共熔混合物,具有最低的熔点。实际上可接受的成分含量锡为 55%~75%,其余部分为铅。

锡铅的可焊性随着储存时间的延长而降低。

过量的电镀锡铅或焊料可以通过喷射热风或热油去除。

然而值得注意的是,印制板的尺寸特性(如翘曲度)可能会由于印制板被置于热源(如熔融焊料)中 而受到影响。

d) 金

金一般在阻挡层(如镍)上,通常用于开关和印制插头接触。作为接触表面的金所必须考虑的特性 是:厚度,硬度,耐磨性,接触性能等,这些取决于许多因素(见3.2.3印制接触片要点)。

有时非接触导电图形上也需镀金。当这些图形在用于焊接时应特别注意。因为金和锡铅会发生合 金化,所以在金上焊接可能会使焊点和焊料槽产生严重问题。

e) 其他镀覆层

例如镍上镀钯、镀铑和锡镍上镀金也被用作印制接触片。应遵从3.2.3中给出的印制接触片的 要 点 。

3.2.2 附着力、厚度、孔隙率

导电图形上任何镀层的附着力和厚度都可以用GB/T 4677 试验13a 或13b(附着力)和试验13f(厚 度)进行检验。然而由于孔隙率测试的可行性和结论的可信度是非常有限的,所以在规定孔隙率试验的 13c,13d 和13e 时,应特别注意。

3.2.3 印制接触片

在使用印制接触片时,应注意选用一种镀层,使其与匹配的对应触点上的镀层相适应。由于合适的 镀层的选择与一些因素有关,而这些因素大多数是相互关联的,所以没有一般规律可循。例如:

——与之相对应的镀层类型;

——与之相对应的触点设计(形状、接触压力等);

——耐久性,所期望的使用次数;

——电气性能要求(如接触电阻);

——机械加工性能要求(如插、拔力);

——使用的环境条件。

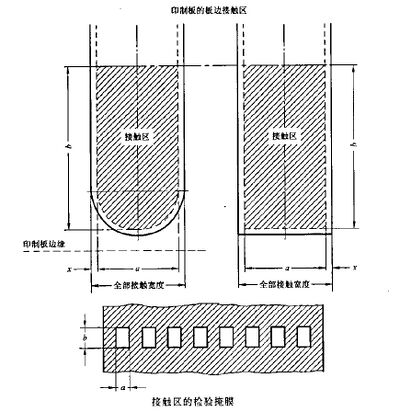

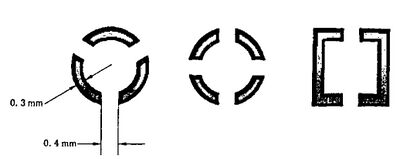

印制接触片的金属表面应平滑,而且没有能够引起电气性能和机械性能等下降的缺陷。如果必要, 可以通过目检进行检查,见GB/T4677 的试验1。当局部的接触区很重要时,可使用如图1所示的检验 掩膜 。

3.3 非金属涂覆层

非金属涂覆材料用来保护印制板。另外阻焊剂用来防止非焊接区导体的焊料润湿。

3.3.1 概述

当涂覆过的组装件暴露在高湿度条件下时,不正确的清洗可能导致附着力降低。由于附着力的降 低,可看见涂覆层与基体的界面处出现分离点或碎屑,并且剥落(粉化)。

在使用任何涂覆层之前,最重要的是正确清洗印制板。如果印制板带有有机或无机污染,其绝缘电 阻不能通过涂覆层得到提高。

如果选择和使用的涂覆层不正确,可能导致印制板的阻燃性、绝缘电阻、高频下使用的电气性能等 降 低 。

3.3.2 暂时性保护涂覆层

3.3.2.1 可焊性暂时保护涂覆层

暂时性保护涂覆层可以用来保护导电图形的可焊性。通常在那些没有被具有良好的可焊性金属表 面涂覆层覆盖的导电图形上(例如:裸铜)使用暂时性保护涂覆层,使其在必要的时间周期内保持良好的 可焊性 。

根据所使用的材料,暂时性保护涂覆层可以在焊接前去除,也可以作为焊剂。涂覆焊剂前不被除去 的暂时性保护涂覆层是树脂型的,它可溶于焊剂溶剂。

注:除非另有规定,当铜箔为35 μm(0.0014 in)时 ,x=0.25 mm(0.01 in)。

. 图 1 接触区域和检验掩膜的举例

过分地干燥,和(或)长期存放,或过分加热(例如,在印制板进行气相焊时),可能会导致某些树脂型 涂覆层在某点发生固化,这时在涂覆焊剂和进行焊接之间的短暂时间里涂层不再充分溶解,从而降低焊 接 效 果 。

通常孔壁和连接盘交接处的树脂型涂覆层的厚度最薄。随着时间的延长,镀覆孔在此处的可焊性 可能比其他区域下降的快。

基于这些原因,涂覆层应与所实施的工艺相适应。例如对于干燥,涂焊剂,焊接和热熔方法,必须认真考虑。

3.3.2.2 暂时性阻焊剂

这种涂覆层通常在焊接之前用网印涂覆,覆盖印制板的规定区域,以防止该区域的导电图形被焊料 润 湿 。

例如:暂时性阻焊剂涂覆在有贵重金属的电路区,作为表面涂覆层。

另外,这种涂覆层还可以用来保护某些区域在生产过程和存放过程中不受破坏。

去除暂时性阻焊剂,可以根据所使用的阻焊剂的类型,用剥离或用合适的溶剂浸泡去除。

应该注意的是必须彻底去除暂时性阻焊剂。

3.3.3 永久性保护涂覆层

3.3.3.1 概述

永久性涂覆层可以提高或保持印制板的电气性能,例如,印制板表面导线间的绝缘电阻和击穿电 压。它们通常包含坚固的耐刻划材料,从而保护板面不受损坏。在正常的使用中,被用来永久地保留在 印制板上。

永久性保护涂层可以通过以下方式提高或保持印制板的电气性能:

——阻止潮气进入基材;

——防止导线间沉积污物(例如,吸潮的污物);

-作为导线间的绝缘材料;

——作为不需要焊接的镀覆孔(导通孔)的孔内或表面的保护层。

3.3.3.2 永久性阻焊剂

这种涂层在焊接操作之前涂覆,用于覆盖印制板的规定区域,防止该区域的导电图形被焊料润湿。

它与剥离型或冲洗型暂时性阻焊剂不同,焊接操作后,永久性阻焊剂不能被去除,而是作为一种永 久性保护涂层。当仅作为一种阻焊剂使用时,它应该具有除其他必要性能以外的充分的保护性能。

阻焊剂作为一种永久性保护涂层也可以应用在元件面,在这种情况下,它只起永久性保护涂层的 作用 。

可以依照以下一种或多种理由使用阻焊剂:

a) 防止规定区域被焊料润湿;

b) 防止相邻导电图形之间发生桥接;

c) 使焊料集中在没有被阻焊剂覆盖的导电图形部分,促进并提高可焊性能;

d) 减少焊料消耗和焊料槽污物;

e) 在加工过程中保护印制板;

f) 提高或保持印制板的电气性能;

g) 作为元件体与其下面导电图形之间的绝缘层。

覆盖导电图形的材料,例如焊料,如果在焊接过程中易熔化,阻焊剂涂覆在其上时,焊接后可能会出 现起皱,起泡或脱落等现象。

选择性地避免在焊料上涂覆阻焊层或例如在焊料上涂覆较厚的阻焊层(也可充当隔热层),使用较 薄焊料层,设计细导线和在大面积导电图形上开窗口等方法可以减少起皱、起泡、或脱落等现象。

如果起皱、起泡或脱落是不能接受的,应该提出改变的解决方案。

常用的阻焊剂有两种基本类型:

——印刷型,一般使用网印,它是把阻焊剂印刷在规定的印制板图形上;

——光成像阻焊剂,它是在印制板上涂覆一层专用的湿膜或干膜,经过曝光(通常为紫外光)和显影 产生相应的图形。

通常网印的成本较低,但使用光成像阻焊剂可以获得较小的公差(见3.3.3.4)。

阻焊层余隙窗口和连接盘之间的错位,以及连接盘和阻焊余隙窗口的直径偏差,可能会使连接盘局

部被覆盖,减小了焊接区域。必要时有关规范应规定适当的尺寸和重合度要求。

3.3.3.3 覆盖层

覆盖层是覆盖在印制板表面上的绝缘保护层。它通常是用胶粘剂粘覆在挠性印制板表面上的一层 膜或绝缘的金属箔,它也可以通过如预浸材料和层压工艺制作在刚性印制板上。

除了作为焊接和接触用的余隙窗口外,覆盖层覆盖了印制板的全部表面。

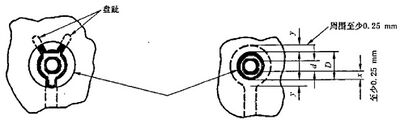

挠性印制板的覆盖层覆盖表面导体,提高或保持印制板的电气性能和可挠性。通常覆盖层厚 0.025 mm 再加上胶粘剂的厚度,而且它的尺寸是不稳定的。在确定具有充分的焊盘面积的最小环宽 时必须予以考虑。

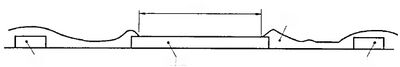

为了保护挠性印制板上的非支撑孔连接盘不从基材表面起翘,可对这种连接盘增加盘趾或用覆盖 层搭盖在连接盘圆周上,见图2。

覆盖层的余隙窗口

d—— 钻孔孔径; D—— 余隙窗口直径;

x— 最小距离: y—— 覆盖层的啮合宽度。

图 2 加强焊盘的方法

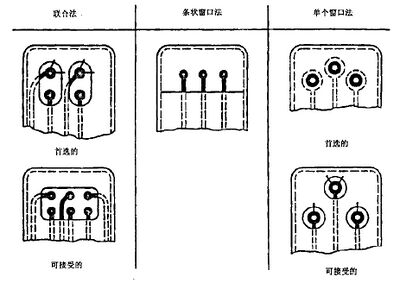

在焊点密集区使用单个的覆盖层余隙窗口是不实际的(如连接器结构),所以这种窗口可作成图3 中所示的结构。对于非支撑孔,应在铜连接盘上增加盘趾。

在挠性印制板上使用覆盖层覆盖在焊接操作时容易熔化的金属涂层区域是不适当的。焊接操作后 覆盖层可能会皱褶和(或)起泡。

图 3 余隙窗口形状

注

1. 联合法和单个窗口法的成本最高。条状窗口法容易产生一个弱点,即铜和基材可能会在此处开裂。

2. 单个窗口法应用于低密度连接盘的挠性印制板。

3. 条状窗口或联合法应用于高密度连接盘的挠性印制板。

4. 条状窗口法(裸导线)总是需要另外涂覆敷形涂层或灌封化合物,在零件装配到导电图形上以后,为裸导线提供 更多的粘附支撑。

5. 联合法(裸导线)总是需要另外涂覆敷形涂层或灌封化合物,在零件装配到导电图形上以后,为裸导线提供更多 的粘附支撑。

3.3.3.4 阻焊图形或覆盖层的公差和设计

产品设计和最终产品要求应包括阻焊层或覆盖层余隙窗口在位置和尺寸方面的工艺允差。

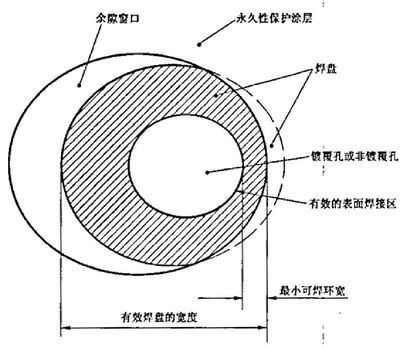

通常把某个没有被阻焊剂或覆盖层覆盖的区域(包括尺寸和位置)规定为最小有效焊接区域(见图 4)。当这个区域包含元件焊接孔时,经供需双方同意,可以由可焊环宽的最小值代替位置和尺寸公差。

图 4 永久性保护涂层内的余隙窗口

阻焊或覆盖层余隙窗口的设计宽度应等于最小有效焊接区的宽度加上工艺允差,当生产方同意时 工艺允差等于最小公差PT1。

许多情况下,涂覆层的开孔大小取决于离焊盘最近的导线所需要覆盖的多少。当这种导线的涂覆 层有特定要求时,相应的阻焊或覆盖层区域的设计宽度应等于涂覆区域的宽度加上工艺允差,如果印制 板生产方同意,工艺允差等于最小公差PT2。

当只要求近似值时,PT1 和 PT2 可以看作相等。

阻焊公差

没有经过焊料熔融的环氧玻璃布板的阻焊公差可参见以下指南。

对于光成像工艺,根据被曝光产品的尺寸和定位方法,位置公差可以是0.1 mm~0.6mm。

对于网印工艺,位置公差可以是0.4 mm~1.0mm。

覆盖层公差

对于覆盖层冲孔或钻孔后再层压的工艺,工艺公差可以是0.5 mm~1.5mm。

附 录 A 列举了一个关于阻焊剂或覆盖层的实例

3.3.4 敷形涂层

3.3.4.1 概述

敷形涂层是涂覆在印制板上或印制板组装件上的 一 种电绝缘材料,作为保护阻挡层阻挡环境中的

有害物质的影响。如果选择正确,使用恰当,敷形涂层将帮助保护组装件免受以下危害:

潮气、灰尘和污物、空气中的杂质(如烟,化学气体),导电颗粒(如金属片,金属屑),跌落的工具、紧 固件造成的偶然的短路等,磨损破坏、指纹、震动和冲击(达到某种程度)、霉菌生长和当大气压下降时降 低闪络电压。

所选择的敷形涂层树脂应满足以上要求和一些其他的次要要求,如透明度(涂覆后应可以辨认出元 件的值)和柔韧性(防止元件在高低温循环中被损坏)

在一些情况下,某些漆被用作永久性保护涂层。这种漆在焊接后涂覆,而且通常只涂覆在焊接 面 上 。

敷形涂层除具有保护性能外,还具有其他特殊的性能。例如,它们具有荧光性,有利于对覆盖范围 进行目检。

3.3.4.2 使用敷形涂层树脂的一些局限性

敷形涂层在满足其基本要求时,也存在一些局限性。

这些局限性是:

a) 敷形涂层膜对水蒸汽具有可渗透性,不含防蚀填料(如铬酸盐)的配方,将不能防止腐蚀,这种腐 蚀是由于在涂覆过程中零件上涂覆了起电解作用的盐或零件表面俘获了盐而引起的。

b) 敷形涂层膜对水具有可渗透性,随着膜的厚度的增加,绝缘电阻将减小。特别是元件(例如集成 电路)周围的树脂边缘。

c) 有机敷形涂层树脂用以填充导线间的间隙,会导致线间电容("C") 的显著改变。

d) 具有透明性和柔韧性的敷形涂层树脂,具有高的热膨胀系数,所以对某些元件可能产生提升力, 导致焊点失效。

e) 用来提高电气性能的敷形涂层树脂,不含提高粘附力添加剂(如磷酸盐)的粘结剂配方;所以它 们不能提供额外的与金属的粘附力,特别是与焊料的粘附力。

f) 除了对二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上、元件边缘和导线边缘 会出现针孔和薄点。

3.3.4.3 涂层选择

实际使用以下材料作为敷形涂层:

a) 油基性清漆

通常在无任何要求的条件下使用。它使用简便,可以很方便的用适当的溶剂去除。容易修补,具有 好的外观。

b) 丙烯酸漆

通常作为对电气性能要求很高的敷形涂层。可以用溶剂去除,易于修补,具有好的光亮外观。

c) 环氧树脂涂层

通常作为对电气性能要求很高的敷形涂层。可以用焊接方法使薄的涂层“焊透”,否则涂层必须用 机械方法去除。能够修补,具有好的外观,涂覆工艺较难

d) 聚氨酯漆

这种敷形涂层具有良好的防潮性和耐磨性。通常规定用于军用产品。可以用焊接方法使薄的涂层 “焊透”,否则涂层必须用机械方法去除。能够修补,外观比较暗淡,涂覆工艺较难。

e) 硅树脂漆

这种敷形涂层具有良好的介电性能和耐电弧性。可以在较高的温度下使用。能够修补,具有好的 外观,涂覆工艺不难。

f) 硅橡胶涂层

可以在高温下使用,具有好的耐磨损性。能够满足最佳粘附力的要求。具有柔韧性,透明性,不易 修补。必须使用机械方法去除。具有好的外观,涂覆工艺不难。

g) 对二甲苯

对二甲苯为真空沉积聚合物,它能提供极好的防潮和耐磨损性能。由于它是从气化物中沉积而成, 所以是真正的“复形”涂层,可以浸透到所有的缝隙中,以恒定的厚度涂覆到所有表面上。可以沉积非常 薄的敷形涂层膜。不能被常规的技术所取代。

h) 聚苯乙烯

适合应用在具有低介电损耗要求的条件下。

3.3.4.4 其他需考虑的事项

a) 焊料开裂

在扁平元件下的敷形涂层由于涂层的膨胀促使元件焊点开裂。基于这个原因,扁平元件应离开印 制板安装,而且应避免用敷形涂层填充间缝。

b) 相容性

应检查所使用的敷形涂层、印制板组装中的元件、任何清洗液和阻焊剂之间的相容性。还应该检查 固化循环温度不会损坏任何组装中的元件。

c) 溶剂使用的注意事项

在使用敷形涂层前用溶剂清洗印制板时,或使用溶剂去除敷形涂层时,应遵循供应方提供的安全预 防措施。这些预防措施包括(但不局限于)存储条件、溶剂的处理方法、使用溶剂环境的正确通风、避免 溶剂接触皮肤、废液处理等。

4 组装

元件或(和)组装件的端子将通过下述途径连接到导电图形上:

a) 有连接盘的非镀覆孔;

b) 有连接盘的镀覆孔;

c) 无连接盘的镀覆孔;

d) 无孔的连接盘(表面安装);

e) 其他技术,如贯穿插针或(和)空心铆钉。

这些连接点应优先位于GB/T 1360 推荐的网格上。网格间距的选择应能满足特殊使用要求。

这些连接点应位于网格线的交叉点上。而导线的位置不受网格的限制,没有必要按照网格线放置。 见GB/T 1360。

连接印制板既可以使用两件式连接器,也可以使用印制插头和插座连接器。如果使用插座连接器 连接印制板,建议使用GJB1438 给出的关于印制板的总厚度和印制插头的规定。

5 尺寸

应注意避免不必要的、过严的尺寸公差,因其可能造成生产困难,成本增加。

5.1 参考基准

为了生产或检验,建议使用参考基准确定尺寸和定位图形的尺寸。如果印制板包括一个以上的图 形,所有图形应使用相同的参考基准。

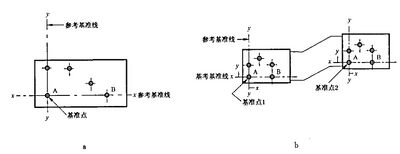

参考基准最好由设计者规定。常用的方法是采用两条正交的线。如图5a 中所示。

图 5 参考基准

在某些情况中,各加工要素的位置可以要求使用一个以上的参考基准。这种情况可能会发生在例 如非常大的印制板上或具有两个或多个刚性区域的刚挠印制板上。参考基准之间的尺寸和公差取决于 所使用的材料和成品板的尺寸要求。如图5b 所示。

5.2 印制板的外形尺寸

原则上,印制板可以为任意形状,但简单的形状更利于生产。

除非加工的数量证明一些专用生产方法是合算的,通常印制板的尺寸受生产设备和稳定性要求的 限 制 。

印制板可达到的外形尺寸的公差通常与层压材料可达到的尺寸公差相同,与基材所用公差相似。

5.3 印制板的厚度

基材厚度、印制板厚度或印制板总厚度的定义见GB/T 2036。任何厚度要求应限于印制板需要特 殊的厚度控制的区域。

介质厚度被定义为相邻导电层之间测量的最小距离。

5.3.1 刚性单面和双面印制板

表2给出了标称板厚的优选值。

表 2 标称板厚

| mm | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 6.4 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| in | 0.008 | 0.02 | 0.028 | 0.031 | 0.039 | 0.047 | 0.059 | 0.063 | 0.079 | 0.094 | 0.125 | 0.25 |

| 注:表中综合了印制板覆铜箔基材标准所有规范中给出的值,印制板覆铜箔基材标准专用规范可能限制了所允 许板厚值的数量。 | ||||||||||||

印制板覆铜箔基材标准给出了覆金属箔基材的厚度公差。

当使用附加镀覆层或其他涂覆层时,总板厚与板厚(和与之相关的公差)之间会存在偏差

在印制插头区或其他印制接触区的总板厚公差很重要,见GJB1438。

5.3.2 刚性多层印制板

刚性多层印制板的板厚取决于层数、每层的厚度和使用的粘结片。

应注意避免总板厚和内层厚度的公差过严,特别是与粘结片有关的各层。

粘结片(预浸材料)不应单张使用。每个粘结层至少使用两张粘结片,以避免由于单张粘结片上的 针孔或缺陷而造成电击穿的危险。即使每个粘结层使用两张以上的粘结片,在任何粘结层中粘结片的 厚度最好相同,而且在所有粘结层中最好使用一种厚度的粘结片。

如果刚性多层印制板要和板边插座连接器一起使用,建议使用GJB1438 提供的印制插头区的总板 厚和与之相关的公差。关于板边插座连接器的一般资料见GJB 1438。使用两件式连接器可避免由于 总板厚公差而引起的问题。

5.3.3 挠性单面和双面印制板

挠性单面和双面印制板的厚度要求应与GB/T 13555 和 GB/T 13556 给出的覆金属箔基材的厚度 要求相似。

当使用附加镀覆层、涂覆层、覆盖层或胶粘剂时,总板厚会偏离覆金属箔基材的厚度要求。所有尺 寸公差应尽可能宽松。

5.3.4 挠性多层印制板

挠性多层印制板的厚度要求取决于层数、每层的厚度和所使用的粘结片的类型。应考虑电源层和 接地层的位置,因为它们可能会对可挠性和厚度要求产生影响。所有尺寸公差应尽可能宽松。

5.3.5 刚挠双面印制板

刚挠双面印制板的厚度要求取决于挠性覆金属箔基材、刚性部分的刚度要求和所使用的粘结片类 型。所有尺寸公差应尽可能宽松。

5.3.6 刚挠多层印制板

刚挠多层印制板的厚度要求取决于层数、每层的厚度、刚性部分的刚度要求和所使用的粘结片的类 型。所有尺寸公差应尽可能宽松。

5.4 孔的尺寸

从经济角度考虑,在任何设计中,不同尺寸孔的种类应保持最少。

5.4.1 非镀覆孔

推荐的标称孔径及偏差见表3。

表 3 标称孔径

| 标 称 孔 径 | 偏 差 | ||

|---|---|---|---|

| mm | in | mm | in |

| 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 |

0.016 0.020 0.024 0.031 0.035 |

±0.05 | ±0.002 |

| 1.0 1.3 1.6 2.0 |

0.039 0.051 0.063 0.079 |

±0.1 | ±0.004 |

| 注: 1.所列尺寸是指测量的成品孔的通孔孔径。 2.当孔用来安装机械零件时,该公差应符合所安装的机械零件的公差要求。 | |||

5.4.2 镀覆孔

板厚和孔径比最好应不大于3:1。大的比值会使生产困难,成本增加。

当镀覆孔只用作贯穿连接或内层连接时,孔径公差,特别是最小孔径公差一般是不重要的,所以不 用规定。由于导通孔内不插元件,所以它的孔径可以比元件孔的孔径小。

当镀覆孔作为元件孔时,镀覆孔的最小孔径不能小于由5.4.1的推荐值计算出的非镀覆孔的孔径 (具有相同标称直径),以适应元件或部件的端子。所以表3给出的标称孔径和最小孔径是作为元件孔 的推荐值。

镀覆孔的最大孔径取决于镀层厚度、镀层厚度偏差和孔径的偏差。

通常规定孔的最小镀层厚度,镀层厚度一般允许偏差(孔到孔)0%~+100%。

推荐孔壁镀铜层的平均厚度不小于25μm(0.001 in),最小厚度为15μm(0.0006 in)。

5.5 槽和缺口的尺寸

原则上任何合理的尺寸和形状的槽、缺口等,都是可以实现的。因为所使用的基材与其他层压材料 相似 。

对于非镀覆槽、缺口等所推荐的长度和宽度的偏差为±0.1 mm(0.004 in)。

5.6 导线的尺寸

5.6.1 导线宽度

对于专门的设计或导电图形的布设,通常导线宽度应尽可能选择宽一些,至少要宽到足以承受所期 望的电流负荷(见6.2)。

印制板上可得到的导线宽度的精度取决于许多因素,例如生产底版的精度,生产工艺(印制成像方 法,加成或减成工艺的使用,镀覆的方法,蚀刻质量)和导体厚度的均匀性。

规定的导线宽度,既包括公差即设计宽度和允许的偏差,也包括所规定的最小线宽。

5.6.1.1 公差

如果使用公差,应由供需双方规定和同意,其设计宽度与所允许的偏差有关。

注:经常在使用的照相原版或生产方的生产底版上规定宽度。

表4推荐了与导线宽度值无关的允许偏差:

表 4 公 差

| 超精公差 | 精公差 | 一般公差 | 粗公差 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 无电镀层 | mm | +0.03 -0.05 |

+0.05 -0.1 |

+0.1 -0.13 |

+0.15 -0.25 |

| in | +0.001 -0.002 |

+0.002 -0.004 |

+0.004 -0.005 |

+0.006 -0.01 | |

| 有电镀层 | mm | +0.03 -0.05 |

+0.08 -0.05 |

+0.15 -0.1 |

+0.3 -0.2 |

| in | +0.001 -0.002 |

+0.003 -0.002 |

+0.006 -0.004 |

+0.012 -0.008 | |

这些偏差只适合于在35μm(0.0014 in)铜箔厚度上制作的导线,且为正常镀层厚度。任何其他金 属厚度则要求不同的公差。

由于所使用的工艺而引起的导线宽度的系统偏差,可以通过对照相底版上导线宽度进行相应的改 变而得到补偿。

一些缺陷(例如缺口、针孔、孔或边缘缺陷)所造成的偏差虽然不包括在这些偏差里,但也会出现。 当这些缺陷引起的导线宽度减小不超过有关规范规定的一定值时,通常可以接受,这个值一般为20%或 35%。如果所要求的载流量很高,这些缺陷就必须予以考虑。

5.6.1.2 最低限制

在某些情况下,只规定最低限制就足够且较容易和较好的满足实际要求。

如果使用最低限制,必须规定所允许的最小导线宽度。还应说明规定的最小导线宽度是绝对最小 值,还是允许诸如缺口、针孔、孔或边缘缺陷等缺陷再减小的宽度。

5.6.2 导线间距

相邻导线之间的间距必须足够宽,以满足电气安全的要求,而且为了便于操作和生产,间距应尽可 能宽些 。

选择的最小间距至少应适合所施加的电压。这个电压包括正常工作电压,附加的波动电压,过电 压,和在正常操作或发生故障时重复或偶尔产生的过电压或峰值电压。所以应考虑所要采用的或规定的安全要求。关于导线间距和所施加的电压之间的关系的规定见6.4。

如果有关规范允许导线之间存在金属颗粒,则可能会减小有效导线间距。在考虑电压问题时,任何 由于导线之间存在金属颗粒而导致间距的减小都应予以考虑。

如果导线间距超过某一值时,如0.5 mm(0.02 in),将有利于操作和生产。例如偏差和缺陷的影响 较小,就会减小焊接桥接的危险。

注意:这个值只表示一个趋势,而不是一个限制。通常不能给出一个使用限制值,因为这个值的确 定在很大程度上取决于所使用的工艺和生产设备。

5.6.2.1 公差

由于导线间距的公差不仅取决于导线的位置偏差,而且取决于导线宽度的偏差,所以如果规定了导 线宽度公差,那么也就相应的限定了两条导线之间的间距公差。

公式1给出了标称间距与最小间距之间的关系:

dmin=dnom-△d ……………………………… ……(1)

式 中:

dmin——最小导线间距,mm;

dnom-— 生产底版上导线间的标称距离,mm;

△d——导线宽度偏差的影响,mm。

a) 如果这个偏差只加大了导线一侧的宽度,那么△d 为导线宽度的上(正)偏差值的两倍。

b) 如果这个偏差加大了导线两侧的宽度,那么△d 等于导线宽度的上(正)偏差值。

5.6.2.2 最低限制

在某些情况下,只规定最低限制就可以足够且较容易和较好的满足实际要求。如果规定了导线宽 度的最低限制,那么也就相应的限定了导线间距的最低限制。

如果使用最低限制,必须规定所允许的最小导线间距。还应说明规定的最小导线间距是绝对最小 值,还是允许诸如导线间的金属颗粒缺陷再减小规定的最小导线间距。

所设计的内层导线或连接盘应距离印制板边缘2 mm 以上。

5.6.3 图形和孔的位置

如果可能,所有孔都应位于GB/T 1360 规定的网格上。

作为一般规则,对于环氧玻璃布印制板,孔边缘到印制板边缘的最小距离应不小于印制板的厚度。 对于酚醛纸质印制板推荐的最小距离应等于板厚的1.5倍。

5.6.3.1 孔中心的位置公差

孔中心的位置公差规定的是某个孔位的轴周围的直径值,而且必须包含实际孔的中心。

实际上孔中心位置公差的确定主要取决于生产方法和设备。表5给出了推荐的位置公差。

表5孔中心位置公差

| 从参考基准到孔和连接盘的距离的位置公差(直径) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 公差等级 | 印制板对角线最大长度 | |||||

| ≤300 mm(12 in) | >300 mm(12 in) ≤450 mm(18 in) | >450 mm(18 in) | ||||

| mm | in | mm | in | mm | in | |

| 超精公差 精公差 一般公差 粗公差 |

0.05 0.1 0.2 0.4 |

0.002 0.004 0.008 0.016 |

0.1 0.15 0.3 0.5 |

0.004 0.006 0.012 0.020 |

0.15 0.2 0.4 0.6 |

0.006 0.008 0.016 0.024 |

作为通则,当进行元件自动插装时,孔中心位置公差应使用表5给出的超精公差。

5.6.3.2 孔间距

任何两个孔之间的距离偏差都应是5.6.3.1给出的孔中心位置公差的总和的一半。

5.6.3.3 孔和连接盘的错位

对于使用孔和连接盘的印制板,由于导电图形和孔图形是在不同的生产阶段制作的,所以通常会发 生孔和连接盘的错位问题。5.1推荐两种图形使用同一参考基准,将会减小错位,但不能消除错位。

对于专门设计,如果有关规范没有规定或规定了不能接受的极限值,设计者在考虑自身特殊设计要 求时应规定这个重要要素。

5.6.3.4 连接盘尺寸(外层)

所有元件孔通过连接盘实现电气连接。为了便于维修,确保与基板之间牢靠的粘结,孔周围的连接 盘应尽可能的大,并符合焊接要求。通常非镀覆孔比镀覆孔所要求的连接盘大。

有镀覆孔的双面印制板上,每个导线端子的镀覆孔应具有双面连接盘。当导通孔位于导线上时,在 多点焊过程中导通孔被焊料填充,因此不需要连接盘。然而设计工程师有责任既要确保孔周围的导线 符合设计电流的要求,又要保证符合与生产有关的位置公差。

当镀覆孔位于导线上而无连接盘时,应向印制板生产方提供识别孔中心的方法。

为了便于进行多点焊操作,应避免大面积的铜箔存在(见8.1)。

双面印制板的连接盘尺寸应遵循下面最小尺寸原则:

——非镀覆孔连接盘与孔径之差的最小值:D-d=1.0mm;

——镀覆孔连接盘与孔径之差的最小值:D-d=0.5mm。

式中:D——连接盘直径,mm;

d—— 孔直径,mm。

连接盘(元件面和焊接面)与孔径的比值D/d 应优先选择以下数值:

酚醛纸质印制板非镀覆孔:D/d=2.5~3.0;

环氧玻璃布印制板非镀覆孔:D/d=2.5~3.0;

镀覆孔:D/d=1.5~2.0。

元件面和焊接面连接盘最好对称放置(相对于孔),但非对称连接盘(或一面连接盘大于另一面)也 可接受。

5.6.3.5 相对于参考基准的图形位置(重合度)

对于使用孔和连接盘的单面和双面印制板不需要规定重合度,因为重要的是图形和孔之间的关系, 用以控制连接盘的最小径向宽度。

然而对于其他类型的印制板,特别是对于使用无连接盘孔的印制板和多层印制板使用的薄印制板 相对于参考基准的图形位置是很重要的。在制成多层印制板之前,这可作为对薄印制板进行检查的唯 一的可能性。

当规定了相对于参考基准的图形位置的重合度时,建议采用如下偏差:

精公差±0.05 mm(0.002 in)

一般公差±0.1 mm(0.004 in)

粗公差±0 .25 mm(0.01 in)

5.6.3.6 面对面图形重合

面对面图形重合不需要单独规定。可以从所规定的相对于参考基准的图形位置的偏差中得到。面 对面图形重合度偏差等于所规定的相对于参考基准的图形位置偏差的两倍

5.6.3.7 覆盖层和余隙窗口的位置

挠性印制板的焊点结构受连接盘的尺寸和覆盖层上与孔和连接盘尺寸有关的余隙窗口的尺寸的影 响。如果覆盖层与连接盘交叠会阻碍充分焊接,可以在连接盘上加盘趾以防止连接盘从基材表面起翘

5.7 尺寸稳定性

印制板尺寸的变化,部分取决于所选择的材料、印制板和(或)在制板的物理尺寸、及加工工艺。

印制板的长、宽尺寸和公差对所生产的印制板的尺寸稳定性是有影响的。

考虑在组装时使用自动元件插装或替代技术时,尺寸稳定性尤为重要。

通常纸基刚性材料比玻璃布基刚性材料的稳定性差。挠性基材比刚性材料的稳定性差。

由于蚀刻或水分的吸收、释放,可能会引起尺寸的改变,但涉及加热的其他操作通常对尺寸稳定性 产生最大的影响。高温下加工(如锡铅熔融)比在较低温度下加工(如阻焊剂的固化)对尺寸稳定性影 响 大 。

6 电气性能

6.1 电阻

6.1.1 导线电阻

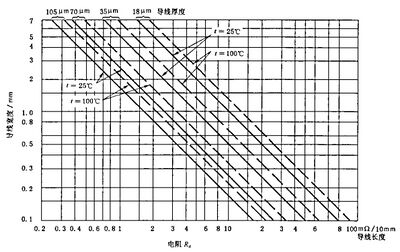

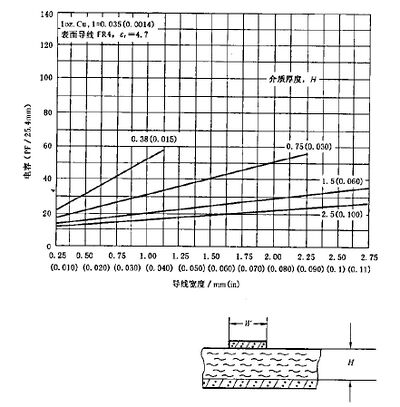

如果重要,应确定导线电阻。用作导电材料的铜的电阻率 p=1.8×10-8Ω·cm 。 每 1 0 mm 长均 匀宽度导线的电阻与导线宽度、导线厚度及温度之间的关系如图6所示。

专用薄镀层材料,如镍、金或锡的电阻率高于铜,由于通常对导线电阻的影响很小,所以在许多情况 下其电阻可不予考虑。

低电阻率金属的厚镀层,如通常用于有镀覆孔的印制板上的铜镀层,必须考虑其电阻。当粗略估算 就能满足要求时,具有厚铜镀层的导线电阻可以用镀层厚度加上铜箔厚度进行评定,并根据转换图进行 估 算 。

对于铜以外的其他导线材料,或其他形状的导线,如有必要,其导线电阻必须计算。

图 6 印制导线的电阻

6.1.2 互连电阻

多层印制板上两个镀覆孔之间的互连电阻通常由以下部分组成: ——镀覆孔的镀层电阻 R;

— — 镀覆孔的镀层和内层导线之间的连接电阻 R₂;

——导线的电阻R₃;

——导线和第二个镀覆孔镀层之间的连接电阻R₄;

——镀层电阻 R5。

这些电阻通常不能确定总的电阻值。

如果重要,应确定互连电阻。当导线部分的互连电阻可根据6.1.1确定时,总的互连电阻只能通过 电气测量得到,测试按GB/T 4677 推荐的方法进行。

即使互连电阻在电路中不重要,有关规范规定这方面的试验和要求也是有利的,因为互连电阻可显 示生产中的加工质量。

6.1.3 镀覆孔电阻

镀覆孔的电阻在电路中是重要的,特别是在只有镀铜的埋孔时。有关规范规定这方面的试验和因 热循环而产生的电阻变化的要求是有利的,因为孔电阻可显示生产中的电镀工艺质量。

当印制板被加热时,如浸在热油浴中,镀覆孔电阻会增加:

a) 由于电阻通常随温度的变化而变化,此过程一般是可逆的;

b) 由于有镀层缺陷,在这种情况下,电阻变化可能是可逆的,但大于正常值;也可能是不可逆的,每 次热循环后阻值在某种程度上留下一个永久变化量。

测试时,有关规范应规定热循环的电阻的变化值,以及符合GB/T 4677 试验3C 规定的首次循环和 末次循环之间的电阻值差。

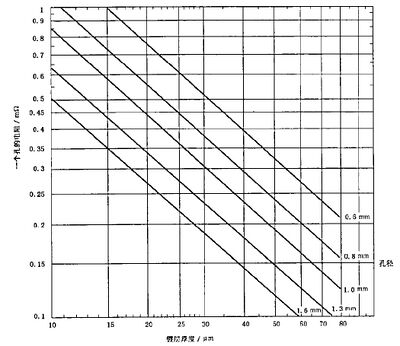

1.6 mm(0.063 in)厚的印制板,镀层为铜的镀覆孔电阻,可用图7进行估算。

图 7 镀覆孔电阻

6.2 载流量

6.2.1 概述

本条规定的载流量仅适用于印制板及其上面的导线。不考虑任何安装在印制板上的元件的影响。 忽略外部热源引起的印制板的温升。

载流量主要受印制板最高工作温度的限制,也受瞬间大电流如冲击电流的限制,其他如导线熔化或 因弯曲或热膨胀引起的机械应力,也可能有限制作用。

由功耗引起的温升可能发生在:

——局部或大面积上;

—瞬间或永久的。

温度的数值取决于许多因素,例如:

a) 电气功耗:

——单位面积上的功耗;

——印制板上功耗的分布状况。

b) 印制板的结构要素:

—印制板的尺寸;

— 印制板的材料;

-金属量及其分布情况。

c) 印制板的安装:

——安装状态(如水平安装或垂直安装);

——密封情况和离机柜壁的距离;

——离相邻部件的距离,如印制板组装件。

d) 热辐射:

——印制板的表面辐射系数;

——印制板和相邻表面的温差以及它们的绝对温度。

e) 安装装置的热传导。

f) 热量对流:

——自然对流;

——强制冷却对流。

上述因素还不完全。不同因素是相互关联的。大多数因素取决于具体的情况,并且不能一概而论。 因此在特定情况下才进行适当的计算,要得出满意的精确值是很复杂的。

然而在多数情况下,估算就可以满足要求。6.2.2和6.2.3提供的资料有助于估算温升和电流,即 电负荷。这些资料是基于测量和经验得到的,应注意的是这些资料及用来估算温度或电流限制必须包 含一些假设、概括和简化,以得出有限的精度。

当估算不能满足要求时,即载流量重要或有局部过热危险时,载流量应通过测量导线加载电流引起 的温升确定。注意应包含极端的工作条件(电气和环境)和使用全组装与全加载的印制板。

6.2.2 连续电流

6.2.2.1 单面板的热耗

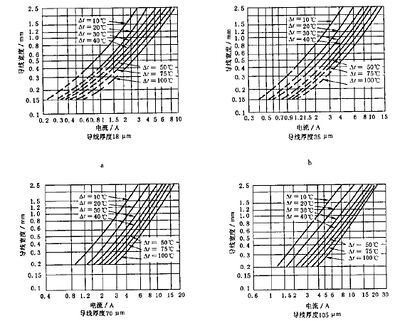

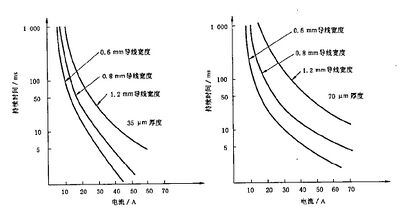

对于以铜为导线材料、标称厚度为1.6 mm~3.2 mm(0.063 in~0.125 in)的单面印制板,不同宽 度和常用厚度的导线温升与电流之间的关系(忽略如镍、金或锡附加镀层的影响),如图8所示。

图 8

图中假设的条件是导线间距等于或大于导线宽度,印制板垂直安装,非密闭,无吸热,无强制冷却。 为了允许工艺、铜箔厚度和导线宽度的正常变化,图中曲线已降额了10%。对于铜箔厚度为105 μm(0.004 in)的曲线再降额15%。

建议有下列情况之一者,再降额15%:

a) 印制板厚度为0.5 mm~1.5 mm(0.020 in~0.059 in);

b) 采用敷形涂层;

c) 导线间距小于导线宽度。

对于成组的近似平行的导线,如果间距接近且加载几乎相等的电流,其温升可通过把所有导线的宽 度和电流相加确定。

如果导线镀铜,在铜箔上增加了镀层厚度,这时的载流量可以在相邻厚薄导线厚度的曲线之间内推 估 算 。

6.2.2.2 双面或多层印制板的热耗

确定双面印制板或多层印制板表面或内部导线的温升,比单面板情况复杂得多。因为各层导线的 相互影响,不同层间的内部热耗和热传导等都会影响导线的温升,因此,要精确地确定导线的温升及其 热量分布,必须进行仔细的测量或计算,但无论测量或计算,其费用都很高。 一般采用粗略估算、不精确 的测量或计算确定。

粗略估算双面或多层印制板的导线温升可应用下列方法:

——用a) 项中的方法 A 估算温升;

——此外,用b) 项中的方法B 估算温升。

如果采用以上任一方法估算的温升接近或超过允许的最高工作温度,则加载电流的导线的实际温 升应通过测量确定。应注意包括极端的工作条件(电气和环境)和使用全组装与加载全电流的印制板。

a) 方法 A

估算温升

——首先按6.2.2.1的规定估算出每一层的温升,但不适用于不同板厚、涂覆层和较细导线建议的 附加降额。

——然后把各层温升相加起来,得到总温升。

这就是包括所有各层导线发热效应的最热导线总温升的估算。

除6.2.2.1的假设外,还作下列假设:

-所有导电层同时加载各自的连续电流; ——已达到热平衡;

——忽略影响热扩散的各种因素,如板厚等;

-无局部过热,温度接近于平均分布。

b) 方法B

由公式3估算温升:

[math]\displaystyle{ \Delta T=\frac{P}{2\times L\times W\times\alpha} }[/math] ………………………(3)

式中:

△T—— 温升,℃;

P——L×W 区域上的功耗,mW;

L— 该区域的长度,mm;

W——该区域的宽度,mm;

α——印制板表面到空气的导热系数,mW/(mm²·℃)。

L×W 区域应选择要求严格的区域,即印制板功耗最大的区域。

如果估算的印制板表面的温度与相邻印制板表面的温度大致相等,此时就可忽略辐射影响,并取α =0.006 mW/(mm²·℃)。

如果相邻印制板表面的温度低于被估算的印制板表面的温度,则传热系数较大,取决于印制板表面 的辐射系数、印制板与相邻表面的温差以及两者的绝对温度。实践中发现α=0.008 mW/(mm²·℃)~0.018 mW/(mm²·℃)。

除6.2.2.1的假设条件外,还使用6.2.2.2 a)的全部假设。

6.2.3 冲击电流

因电流引起印制板上导线的温升,取决于导线电阻、电流大小和持续时间以及冷却条件,而冷却条 件也受基材种类的影响。

因导线过载产生的热量和温升,不仅直接影响导线和基材之间的粘结,而且大的短路电流和热膨胀 也会使导线受到相当大的机械应力。

用来估算三种导线宽度和两种导线厚度所允许的短路电流及持续时间的关系曲线如图9所示。

在实际应用中使用这些曲线作为极限条件时未发现数值降低,因此可用来确定导线熔化或其他电 流限制。

图 9

6.3 绝缘电阻

6.3.1 外层绝缘电阻

绝缘电阻由导电图形、基材、印制板生产所采用的工艺方法,以及温度、湿度、表面污染等环境条件 所决定。

如果使用的工艺正确,印制板表面未被污染,相同间距导线间的绝缘电阻可用公式4计算:

[math]\displaystyle{ R_{\mathrm{is}}=160\times R_{\mathrm{mat}}\times(\frac{W}{L}) }[/math] ……………………………(4)

式中:

Ris——所选导线之间的最小绝缘电阻,0;

Rmat——印制板覆铜箔基材标准中在规定温度下的最小绝缘电阻,也称表面电阻,Ω

W—— 导线间的间距,mm;

L—— 平行导线的长度,mm。

当间距W 不相等时,W/L 的平均值可由公式5计算:

[math]\displaystyle{ \frac{1}{\bar{W}/L}=\frac{1}{W_1/L_1}+\frac{1}{W_2/L_2}+\cdots\cdots+\frac{1}{W_n/L_n} }[/math] ……………………………(5)

长度L₁…Ln, 分别对应各自的间距W₁…Wn,。

注意:这里计算的绝缘电阻值是材料的绝缘电阻数值。由于电镀、焊接、污染、灰尘和操作环境等方 面的影响,用于印制板组装件的印制板的绝缘电阻将降低。实际中发现,即使在标准大气环境条件下, 绝缘电阻值比按6.3.1计算得到的低10¹~10³,在严酷条件下的数值更低。

使用贯穿连接的多层或双面印制板时,应避免或考虑印制板其他并联部分的影响。

6.3.2 内层绝缘电阻

由于多层印制板的内层绝缘电阻是表面电阻和体积电阻的综合结果,因此它和印制板覆铜箔基材 标准规定的值没有精确关系。

绝缘电阻可按6.3.1粗略估算且忽略体积电阻的影响。如果绝缘电阻确实重要,应通过测量确定。

6.3.3 层间绝缘电阻

相邻层间的绝缘电阻,可用印制板覆铜箔基材标准规定的基材体积电阻率粗略估算。如果层间绝 缘电阻确实重要,应通过测量确定

6.4 耐压

6.4.1 外层耐压

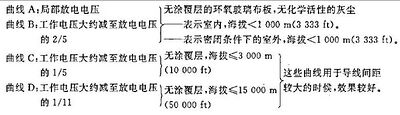

导线之间允许的电压,主要取决于导线间距、基材类型、涂覆层、及环境条件等因素,同时还取决于 特定的安全规则。因此,不能给出通用的要求。

印制板的涂覆层可能影响导线间允许的电压。合适的涂覆层有利于保持印制板在恶劣环境(如灰 尘和潮湿)下的质量。

由于影响的方位和程度取决于诸多因素,如周围环境、板厚和涂覆材料,故无法给出通用规则。

若印制板在应用时对安全性有要求 , 应遵循电压与距离的有关规定 。 当未规定安全规则或无实际 经验时,可参照图10的曲线所给出的数据。

注:对于导线间距超过8 mm(0.315 in)时,每种情况的电压与间距的关系都必须确定。

图10 电压与导线间距的关系

6.4.2 层间耐压

相邻层间所允许的电压取决于绝缘层的厚度及其介电强度,并且可以从有关绝缘材料规定的数值 直接计算出来。

6.5 其他电气性能

在某些特殊情况下,其他电气性能如电容、电路阻抗、频率漂移等,可能会很重要。

因多层板的层间距通常是1.6 mm 厚的双面板的层间距的10%,因此多层板间的电容将高于双面 板,设计者应避免串扰和冲击电流的增大。但增加信号层与电源层、地层间的电容通常可以降低串扰。

密封的内层导线比外层散热困难。设计指南见6.2.1。

国家标准要包括所有可能的设计要素是不实际的,当设计一块专用印制板时,设计者应考虑全部可 能的要素。

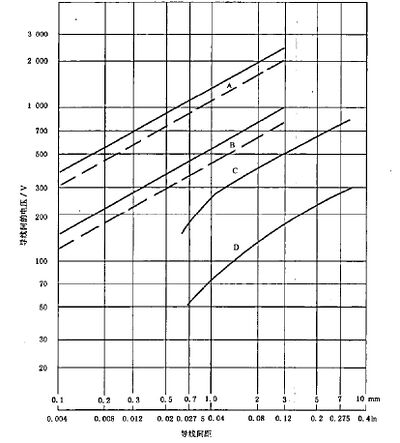

6.5.1 阻抗和电容控制考虑

多层印制板最适合于制作控制特性阻抗和电容的互连导线。通常采用的“带状线”和“嵌入式微带 线”技术适于控制阻抗和电容的要求。

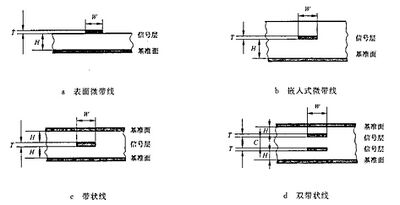

图11为四种基本类型的传输线结构:

a) 表面微带线或“开线”(图11a)

外层上位置居中的导线与基准面(屏蔽面)之间由一层绝缘材料隔开;

b) 嵌人式微带线(图11b)

位置居中的导线四周被绝缘材料包围,并由绝缘材料将它与一个基准面(屏蔽面)隔开;

c) 对称式带状线(图11c)

位置居中的导线的各个面都由绝缘材料包围,且与两个基准面的距离相等;

d) 非对称带状线或双带状线(图11d)

在两个基准面之间有两个或多个分隔的导线层,与基准面组成不对称的结构。

有阻抗和电容控制的多层印制板的设计应参照有关的技术指南。

图 1 1 印制板传输线结构

6.5.1.1 表面微带线(图11a)

采用图形电镀和蚀刻工艺加工出的印制板导线的几何形状是平直的,因此电容大小主要是受导线 与相邻地(或电源)层间的介质影响。电感则受与导线周长有关的“有效直径”的影响。

公式6、7为无涂覆层的微带线的电路阻抗及固有电容计算公式:

[math]\displaystyle{ Z_0=87\cdot\ln[5.98H/(0.8W+T)]/\sqrt{(\varepsilon_r+1.41)} }[/math]……………………(6)

[math]\displaystyle{ C_0=0.67(\varepsilon_r+1.41)/\ln[5.98H/(0.8W+T)] }[/math] …………………(7)

(适用于W/H<1 的情况)。

式中:

Z0——特性阻抗,Ω;

C0——固有电容,pF/mm;

H—— 介质厚度,mm;

W—— 导线宽度,mm;

T—— 导线厚度,mm;

εr——基材相对电容率(介电常数)(见表6)。

导线的辐射电磁干扰(EMD 信号是导线阻抗、信号线长度以及入射波形特性的函数,在某些高速电 路中这一点尤为重要。另外,相邻电路之间的串扰与电路之间的距离以及到电源、地层的距离有直接的 关 系 。

表6典型基材的相对介电常数

| 型 号 GJB2142 | 增 强 材 料 / 树 脂 | 介 电 常 数 εr | 备 注 |

|---|---|---|---|

| GF | 玻璃布/环氧 | 4.2~4.9 | FR-4 |

| GH | 玻璃布/环氧 | 4.2~4.9 | FR-5 |

| GP | 非编织的玻璃/聚四氟乙烯 | 2.2~2.4 | |

| GR | 非编织的玻璃/聚四氟乙烯 | 2.2~2.4 | |

| GT | 玻璃布/聚四氟乙烯 | 2.6~2.8 | |

| GX | 玻璃布/聚四氟乙烯 | 2.4~2.6 | |

| GI | 玻璃布/聚酰亚胺 | 4.0~4.7 | GPY |

| GY | 玻璃布/聚四氟乙烯 | 2.1~2.45 | |

| AE | 芳香布/环氧 | 3.8~4.5 | |

| AI | 芳香布/聚酰亚胺 | 3.6~4.4 | |

| QI | 石英布/聚酰亚胺 | 3.0~3.8 | |

| GM | 玻璃布/BT树脂 | 4.0~4.7 | |

| CF | 非编织聚脂/环氧 | 4.2~4.9 | |

| GC | 玻璃布/氰酸脂(GJB 2142未包括) | 4.0~4.7 | |

| 聚四氟乙烯 | 2.2 | ||

| 聚酰亚胺 | 3.5 |

6.5.1.2 嵌人式微带线(图11b)

嵌入式微带线的几何结构虽然与上述表面微带线相同,但是由于导线被完全包围在介质材料中,因 此嵌入式微带线阻抗与电容的计算公式与表面微带线相同,只是有效介电常数不同。如果导线上涂覆 不很薄的介质涂层,则介电常数值介于未涂覆电路与涂覆较厚介质涂层电路或嵌人式电路的介电常数 之 间 。

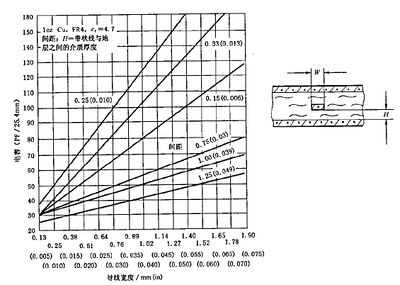

6.5.1.3 对称带状线(图11c)

带状线是指镶嵌在两个交流地层之间的薄而细的导线。由于两个地层之间包含了所有的电磁场 线,因此带状线结构具有排除电磁干扰的优点(靠近印制板边缘的导线除外)。另外,与微状线相比较, 由于每层电路与地的电耦合更近,因此电路之间的串扰也会降低。由于带状线电路的两边都有地层,因 此在其他情况与微带线相同的情况下,带状线的电容更高而阻抗更低。

扁平形状的带状线的阻抗和固有电容计算见公式8和公式9(计算公式假设带状线是位于两个地 层的正中):

[math]\displaystyle{ Z_0=60\cdot\ln[4(2H+T)/(2.1(0.8W+T))]/\sqrt{\varepsilon_r} }[/math] ……………………(8)

[math]\displaystyle{ C_0=1.41\cdot\varepsilon_{r}/\ln[3.81H/(0.8W+T)] }[/math] ……………………(9)

(适用于W/H<2 的情况)。

式中:Z0-— 特性阻抗,Ω;

C0——固有电容,pF/mm;

H—— 介质厚度,mm;

T-——导线厚度,mm;

W——导线宽度,mm;

εr—— 基材的相对电容率(介电常数)。

6.5.1.4 非对称带状线(图11d)

电路层不是位于两个地(或电源)层正中间时,其阻抗与电容的计算公式也发生变化,这是因为电路 与较近的地层之间产生的耦合比与较远地层之间产生的耦合大。当电路位于两个基准层之间时,用假 定电路在正中间的公式计算出的误差是很小的。

双带状线是非对称带状线的一种情况,它与一条带状线情况极其相似,只不过两个基准层之间有两 个信号层,两个信号层的电路通常相互垂直,使得层间平行性和串扰降至最低

双带状线的阻抗及固有电容的计算见公式10、11:

[math]\displaystyle{ Z_0=80\bullet\ln[1.9(2H+T)/(0.8W+T)]\bullet[1-H/(4(H+C+T))]/\sqrt{\varepsilon_r} }[/math] ……(10)

[math]\displaystyle{ C_0=2.82\bullet\varepsilon_r/\ln[2(H-T)/(0.268W+0.335T)] }[/math] ……………………(11)

式 中 :Z0—— 特性阻抗,Ω;

C0— 固有电容,pF/mm;

H——导线与基准面间的介质厚度,mm;

C—— 信号层之间的基材厚度,mm;

T——导线厚度,mm;

W——导线宽度,mm;

εr —— 基材的相对电容率(介电常数)。

图11d 为双带状线结构图。在这种结构中,除了靠近印制板边缘外,电磁干扰被完全屏蔽

以上计算公式也适用于其他非对称带状线的 Z0和 C0的计算。

四层板的各层排列顺序应符合图11d 。多于四层的印制板的信号层应对地或电源层对称,并且相 邻且未被电源、地层隔开的信号层的导线走向应互相垂直。六层板有以下两种排列方式

信号层1

电源或地层1

信号层2

信号层3

电源或地层2

信号层4

或者

信号层1

信号层2

电源或地层1

电源或地层2

信号层3

信号层4

在设计中一定要特别注意电路的具体特性,如导线总长度、长导线和短导线布设以及总的互连 走线。

直流电源面和接地面与交流基准面的作用相同。交流连接器的电源或接地引脚应沿印制板边缘均 匀分布。

通常,多层印制板的基准面不应被分割。有时也对基准面进行有限的分割,被分割的基准面由一个 上升至相邻信号层的地层并由位于两面2.54 mm(0.1 in)中心的镀覆孔连接,可用于“隐蔽”该基准面内的高频信号而在印制板内产生一个“同轴型”导线,镀覆孔的间距取决于信号的频率。

6.5.1.5 电容考虑

图12和图13分别为微带线和带状线单位长度铜导线的固有电容。图中的电容值是指25.4 mm 长35 μm(loz) 厚铜导线与电源或地层之间不同介质厚度的电容值。图13为导线层位于电源或地层正 中时带状线的固有电容。

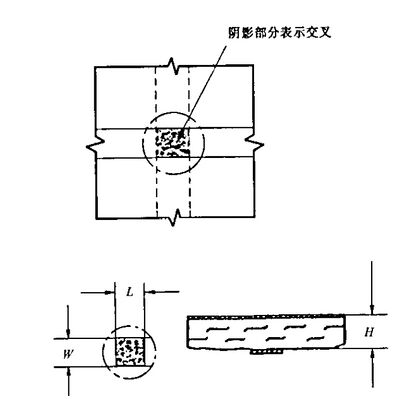

单根导线交叉的(见图14)电容非常小,通常是几分之一皮法。随着单位长度上交叉数量的增多, 传输线的固有电容也增大,这时交迭电容加入固有的导线电容中。交迭电容(C。)的近似值计算方法见 公式12:

[math]\displaystyle{ C_{\mathfrak{c}}=0.000392(0.225)\varepsilon_{\mathfrak{r}}(L+0.8H)\frac{W+0.8H}{H} }[/math] ……………………(12)

(适用于L≥0.5H,W≥0.5H 的情况)。

式中:

Cc—— 交迭电容,pF;

εr——相对电容率,(介电常数);

H—— 交叉线间的介质厚度,mm;

L— 长度,mm;

W—— 宽度,mm。

图 1 2 表面微带线的导线宽度及介质厚度对电容的影响

图 1 3 带状线导线宽度及间距对电容的影响

图 1 4 单根导线交叉

7 机械性能

7.1 导电图形的附着力

7.1.1 导线的剥离强度

导线与基材之间的附着力与导线宽度、温度、覆箔基材、工艺方法、表面涂覆层以及由于温度(例如 焊接)造成的应力有关。

导线的附着力通常用剥离强度表示,即从基材上剥离单位宽度的导线所需的力。

当使用印制板覆铜箔基材标准中覆金属箔基材和使用流行的通用工艺时,表7规定了在正常环境 温度下宽度大于0.8 mm(0.03 in)的导线的剥离强度。

高温下剥离强度的评定正在研究中。

对于宽度小于0.8 mm(0.03 in)的导线,由于受粘接剂层中局部缺陷的影响相对较大,其抗剥强度 更 低 。

表7最小剥离强度

| 基 材 | 最小剥离强度 | |

|---|---|---|

| N/mm | Ibf/in | |

| 纸基酚醛树脂 | 0.8 | 4.5 |

| 纸基环氧 | 1.1 | 6.3 |

| 环氧玻璃布 | 1.1 | 6.3 |

| 聚四氟乙烯玻璃布 | 正在研究中 | |

7.1.2 非镀覆孔连接盘的附着力

连接盘与基材之间的附着力与温度、连接盘的面积、基材性质、工艺方法以及由于温度(例如焊接) 造成的应力有关。

连接盘的附着力通常用拉脱强度表示,即垂直于印制板表面使连接盘与基材分离所需的力。

通常对已知直径的连接盘规定拉脱强度。经验表明连接盘面积,特别是较小面积与分离所需的力, 不成线性关系。这种非线性关系常常可以忽视,因为连接盘的实际强度都达到了元件引线的拉伸强度, 并且比印制板覆铜箔基材标准的规定高得多。

例 如 :

连接盘直径4 mm(0.16 in);

孔径1.3 mm(0.051 in);

根据印制板覆铜箔基材标准,最小拉脱强度为50 N;

实际达到的拉脱强度平均约为150 N。

直径为0.8 mm(0.031 in)的铜线,其抗张强度平均约为130 N。

如果有关规范要求做拉脱强度试验,建议采用 GB/T 4677 试验19d 或 1 9e 重复焊接后,用 GB/T4677 试验1la 模拟拉脱强度。

7.1.3 镀覆孔的拉出强度

镀层对孔壁的附着是一个重要因素。当印制板镀覆孔的一面或两面有连接盘时,拉离强度包括:

———上面连接盘的拉脱强度;

—--镀覆孔孔壁的拉出强度;

——印制板另一面连接盘的保持强度。

如果要得到镀覆孔孔壁的附着力,则只考虑无连接盘的镀覆孔的拉出强度。

无连接盘镀覆孔的拉出强度取决于孔的直径、孔壁的粗糙度和印制板的厚度。

拉出强度是指垂直于印制板表面使镀覆孔与基材分离所需的力。

拉出强度是在孔内焊接金属丝进行试验。实际所获得的拉出强度一般都达到了元件引线的拉伸 强 度 。

例 如 :

板厚1.6 mm(0.063 in);

孔径1.3 mm(0.051 in);

经过试验19 d 的一个周期后,用GB/T4677 试验11b 实际达到的拉出强度约为200 N。

直径为0.8 mm(0.031 in)的铜线,其抗张强度大约为130 N。

如果有关规范要求做拉出强度试验,建议采用 GB/T 4677 试 验 1 9d 或 1 9e 重复焊接后,用 GB/T4677 试验11b 模拟拉出强度。

7.1.4 挠性印制板的弯曲

应使弯曲的区域尽量少。镀覆孔和安装元件的区域不应设置在弯曲区。导线材料既不是轧制的, 也不能改变弯折线的方向,弯曲区的导线应垂直或斜向穿过弯折线。

弯曲半径应尽量大。允许的弯曲半径取决于导线厚度、基材厚度和挠性印制板成品的厚度 导线应尽可能以挠性印制板结构的中心轴对称。

7.2 翘曲度

对于印制板组装件,即安装有元件并完成了焊接的印制板,其翘曲度是重要的。不会因翘曲度的偏 差而造成下列困难:

——减小与另一块平行安装的印制板或屏蔽零件之间的距离;

——插人狭窄的导轨产生困难;

——元件和焊点之间的机械负荷加重(经过一段时间后,焊点有失效的危险)。

必要时,尤其是对于面积较大的印制板,应采取避免翘曲度超差的措施,例如用合适的加强或加固 措施。因为焊接影响翘曲度,建议在安装和焊接元件前进行加固。

印制板的翘曲度与所用的材料、生产工艺、孔图、导电图形分布的均匀程度、印制板的尺寸和类型等 有关。因此下列各因素之间的翘曲度偏差没有直接关系:

——覆金属箔基材;

—印制板;

印制板组装件(安装并焊接元件的)。

必要时,印制板的翘曲度可按GB/T4677 的试验12a 测试。

刚一挠印制板的翘曲度仅适用于印制板的刚性部分,不适用于挠性部分及挠性印制板

8 其他性能

8.1 焊接

通常采用多点焊时,印制板焊接面上没有阻焊剂保护的所有金属表面将覆盖上一层焊料。

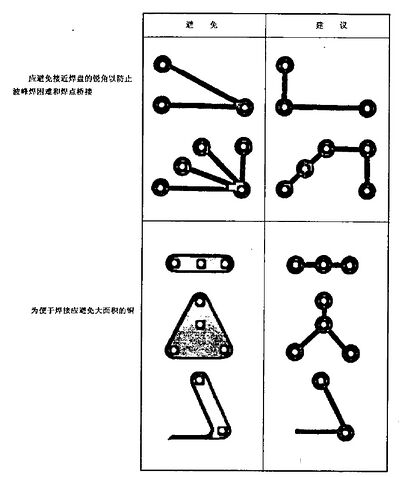

当使用多点焊时,导电图形的设计应具有较好的焊接效果(例如减少焊料桥接)。图15表示了一些 例 子 。

不使用阻焊涂层时,为了避免焊料桥接,应确定相邻导线间的合适间距和与焊接有关的导线形状。

使用阻焊涂层以后,使相邻导线的相邻侧面至少有一侧覆盖上阻焊层。因而允许导线间距更窄,而 且印制板在焊接时的焊接方向也不重要了。

注:在未开窗口的大面积导电图形上使用阻焊涂层时,可能发生剥落现象

为了避免焊接时散热和减小机械应力,大面积导电图形应开窗口。

具有镀覆孔的双面或多层印制板,由于内层、元件面的金属会起散热作用,因此焊料在镀覆孔中的 流动性将受到严重影响。

若大面积导电区域上有焊点,这些区域也应开窗口。连接盘和大面积导电区域之间应加以热隔离, 如除细导线外,根据电气连通性将它们分离(如图16所示)。

应避免接近焊盘的锐角以防止 波峰焊困难和焊点桥接

为便于焊接应避免大面积的铜

图 1 5 建议的和避免的导电图形示例

图 1 6 热隔离示例

元件孔的直径和元件引线横截面尺寸之间的关系是最重要的。

从生产角度讲,希望采用标准孔的孔径和公差。孔径应明显大于元件引线的直径或对角线尺寸。 但最佳间隙取决于另一些因素的折衷,例如:

——为了便于插入元件(尤其是自动插装),问隙应尽可能大些。

为了得到良好的焊接点,非镀覆孔的间隙应尽可能小,镀覆孔间隙要适当。

注:

1. 镀覆孔

———使用圆形引线时,孔径和引线直径之差为0.2 mm~0.7mm 是合适的。小于0.2 mm 或大于1 mm 在插装或焊接元件时会有问题。

——使用矩形引线时,孔径和引线对角线尺寸之差大于0.2 mm, 同时孔径与引线厚度之间的尺寸差不超过 0.7 mm 是合适的。

2. 非镀覆孔和镀覆孔

非镀覆孔和镀覆孔使用矩形引线时,如果引线宽度与厚度之比较大,由于纵横方向间隙差会造成焊接不 良,可将矩形引线变成“V” 字形以改善可焊性。

印制板的可焊性也取决于表面涂层的类型,并因储存条件恶劣而降低。对于裸铜表面,通常使用暂 时性保护涂层。

通常在导线图形的全部表面上用锡铅或锡覆盖以保护可焊性,锡铅的长期可焊性可以通过热熔加 以改善。(见3.2.1C)

包装印制板时,应注意避免任何可能引起可焊性下降的污染。

焊接操作前印制板的贮存条件,即温度、湿度、空气污染和贮存时间会影响可焊性。进行可焊性试 验时,可用加速老化来模拟贮存条件产生的影响。

印制板在生产、组装和运输的过程中,应特别注意保护印制插头。

焊接操作可以使用非活性焊剂和活性焊剂,但在许多场合不允许使用活性焊剂,使用的非活性焊剂 也应由使用印制板的使用方规定。同样,在测试可焊性时,也应使用非活性焊剂

如果导线图形电镀了易熔金属,在多点焊时,字符和阻焊层就会发生问题。

8.2 分层

热冲击后,例如由于焊接,印制板可能会分层。

不正确的工艺和不适当的材料可能造成分层。正确的操作和合适的材料可根据 GB/T 4677 中 试 验15a 印制板在特定热冲击下无分层现象的条件进行选择。

由于印制板吸潮,会引起在焊接操作中产生分层,因此在焊接之前可参照GB/T 4677 中 1 8b 进行 适当的干燥处理。

挠性印制板剪切边缘的变色或树脂凹缩不认为是分层

8.3 阻燃性

8.3.1 概述

设计印制板和印制板组装件时,选择的材料和元件应尽量降低在某些故障情况下着火的可能性,也 就是防止印制板或印制板组装件因通电而着火。如果燃烧起来,要能控制,不致蔓延出印制板或印制板 组 装 件 。

进一步的通用指导资料见SJ/Z9130。

8.3.2 危险性概念

应注意使印制板的危险性降到最小:

—— 印制板或印制板组装件在通电时,由于导线过热,导线间产生飞弧,甚至击穿,导线问短路引起 的着火 。

—— 安装在印制板上的元件靠近印制板或印制板组装件的元件、其他印制板或绝缘材料加剧的 着 火 。

——火焰的传播和蔓延。

意外情况,诸如环境着火、用错印制板或印制板组装件、违反操作规程等意外情况,应作为火险基本 要求而不予以考虑。还应注意一些次要影响,例如:

—火星或发热材料引起其他零件着火;

印制板放出可燃气体或空气中的可燃浓缩气体自燃,引起局部着火;

——印制板燃烧或暴露在高温下,放出有毒或有腐蚀性的气体,会加剧危险性。

8.3.3 设计印制板时与火险有关的情况

以下仅涉及印制板(按GB/T 2036 定义)及其影响着火的情况。安装在印制板上的元件仅视为可 能的火源。着火时元件的相互作用(例如相互着火、火焰蔓延和火焰加剧)是不考虑的。考虑火险时选 用元件的指南见 SJ/Z9130。

设计者在设计和开发印制板时应选择消除和减小火险的方法,必须考虑影响印制板的各方面因素。

8.3.3.1 固有安全性

在以下两种情况下印制板不会着火:

—电能量不足以引起印制板上的元件过热或导线间产生飞弧。能量足够低时,这可能是一种自 然情况,但在故障情况下(如高电流阻抗)也可以通过自动限制电流、缩短延时达到防止过热;

——印制板或印制板组装件因外部火源着火是不可能的,这既是因为设计上采取了措施(例如屏 蔽),也是因为不存在外部火源。

8.3.3.2 安全性控制

下述情况,可控制火焰的影响:

——印制板或印制板组装件经过灌封从而使:

a) 灌封胶不会被点燃;

b) 灌封外部的火源不会侵入灌封胶并接触到印制板;

c) 灌封内燃烧的印制板,火焰不会泄出并引起灌封外部着火;

d) 灌封内燃烧的印制板组装件的热耗不会加热灌封胶而成为外部热源。

——印制板或印制板组装件是自动控制和熄灭火焰系统的组成部分;

— 充分有效地控制火的传播,使其处于无害程度,如在预定的路径上设置屏障;

—印制板或印制板组装件的数量小,可使热耗在燃烧和燃烧时间内无害。

8.3.3.3 通过选择基材保证安全性

选择具有限定阻燃性的基材,可以使印制板的燃烧保持在无害限度。见 GB/T 12629、GB/T16315 、GB/T 16317。

8.3.3.4 通过设计措施保证安全性

通过设计措施保证印制板的安全性是有效的,且不依赖于基材的阻燃性。设计措施列举如下:

— 增大相邻导线之间和导线与印制板外的导电零件(例如导轨)之间的距离,避免飞弧或短路。 -- 设计导线的宽度大于满足载流量要求的导线宽度;

——用保险丝保护印制板上的电路,当发生故障时,在热耗可能使印制板着火之前切断电路。“保 险丝”一般为感观用术语,它包含了具有类似功能的电子电路;

——选择在过载情况下使电路断开的元件;

—--规定印制板和危险元件(例如故障时的过载电阻)之间的距离,使之大到足以防止印制板着火, 例如用支座绝缘子焊点。

——采用热屏蔽,防止印制板因火焰或燃烧元件引起的过热;

-通过安装热屏蔽、或其他起热屏蔽的器件避免印制板着火,如机柜中印制板使用的导轨或护圈 防止印制板的边缘与火接触;

-用散热器防止印制板着火。

a) 印制板上或印制板内的导电金属图形起散热作用。不管使用何种基材,单面和双面印制板如果 设计成每面有50%以上的面积为金属导线图形,多层印制板至少四层有导电图形,通常都可以不着火。 在印制板上或印制板内正常分布的金属可以视为均匀覆盖在印制板上的散热器;

b) 分离元件或适当的元件(如变压器)通常能起散热器和热屏蔽作用。

8.3.4 阻燃性试验

通常8.3.3.1~8.3.3.3中的方法,包括了固有的或控制的安全性和基材的正确选择,不需要通过 试验来验证印制板,而试验可以用来验证设计措施的有效性。

适用的试验为 GB/T 4677 试验16所述。试验16b 和16c 用于印制板试验,不适用于基材,应注意 避免与材料试验混淆。如果试验16b 和16c 适用,应使用完全加工好的印制板试验,印制板裸露全部导 电和非导电图形,并且是作为安装用,即在正常使用情况下利用了全部安装装置(例如导轨)。

阻燃性试验16b 和16c 的目的是检验印制板(或印制板组装件)在规定条件(故障条件)下不着火, 或着火而无超过规定限度的燃烧。试验的目的不是为了设法点燃印制板和研究它的燃烧情况。

注:试验16a 是更改材料试验并作为详细规范保留在GB/T 4677中,对于新开发材料最好不要使用。

8.3.4.1 试验16b 刚性印制板灼热丝试验

本试验的目的是确定在规定条件下,印制板暴露于灼热金属丝时的性能。灼热金属丝的热耗强度 与单个过热或灼热的元件相似,即试验条件是用来模拟过热或灼热的电阻器。

为使试验得到重复的结果,试验时灼热金属丝始终与印制板直接接触,而实际中灼热电阻并不与印 制板接触。因此,GB/T4677 规定的试验温度用来提供:

——根据功耗模拟灼热电阻不同表面的温度;

——由安装在离印制板不同距离上的灼热电阻的热辐射产生的印制板上不同位置表面的温度。

试验时,印制板上灼热金属丝位置的选择应能代表正常应用的大部分危险电阻的位置。必要时,可 规定一个以上的试验位置。

8.3.4.2 试验16c 刚性印制板的针焰试验

本试验的目的是确定在规定条件下,印制板暴露于针焰时的性能。使用的火源的强度与单个元件 引起的小火相似。它是“蜡烛型”火焰,无须强加氧气或空气。

因此,选择试验条件用来模拟燃烧的元件或部分绝缘材料零件。实际中,元件或绝缘材料零件燃烧 是局部和有时限的。 GB/T 4677 提供了一系列针焰试验持续时间方面的条款。

燃烧试验可以用于印制板的表面或边缘。印制板上所选的燃烧的试验点应能代表大多数危险元件 或实际中可能是火源零件的位置。应注意印制板在实际应用中的成功条件,如不能去除热屏蔽。必要 时,可规定一个以上的试验位置。但是印制板上同一试验点上的多次试验不能模拟实际的真实情况。

用于边缘燃烧试验的试样是从在制板上切下的,其边缘必须平滑。

8.3.4.3 其他试验方法

试验16b 和16c 是模拟多数实际情况下的主要条件,模拟其他自身的情况或诱发着火的情况非常 罕见,现正在考虑中。

9 包装

9.1 概述

为了保持印制板原有的良好可焊性,必须采用合适的包装加以保护。

包装必须能够防潮、防止人为手摸造成污染和防止大气污染,例如臭氧、二氧化硫、硫化氢和二氧化 氮等。

包装的类型和所用的材料取决于储存期限和已知的储存环境的恶劣性。 一般规律是保护性能越 好,包装成本越高。

使用方最关心的是在采购规范中应说明包装的类型要求和可能的储存期限。储存期内失效可能是 不合适的包装引起,使印制板在组装时焊接非常困难。

包装印制板的材料本身应不是污染源。

作为参考,下面列出了几种常用材料及其防护等级和成本。

9.2 包装材料

9.2.1 无硫棉纸

这种材料最便宜,只能用于储存条件好的地方,而且储存期不长。

注:无硫棉纸易吸潮,装人塑料袋前应进行干燥处理。

9.2.2 聚乙烯密封袋

0.1 mm 厚(100规格)的聚乙烯薄膜。这种材料在良好储存条件或一般储存条件下,可以储存12 个月以上,即使在恶劣条件下,也能短期保护。

由于聚乙烯存在扩散问题,因此不能用于长期在高湿度的环境中储存。袋子应密封,最好用热融 法。根据在一个袋子中包装印制板的数量可适当降低包装成本。

9.2.3 层压塑料密封包装袋

层压塑料比聚乙烯薄膜贵,但是它比较牢固,受扩散影响小,因此可在恶劣条件和高湿度环境下长 期储存印制板提供良好的保护。这些层压塑料的典型材料是聚乙烯/聚酰胺和聚酯/聚乙烯,可能具有 光亮的表面涂层。材料供应方应提供有关适当材料的详细资料。

应按材料供应方推荐的方法密封层压塑料包装袋。

9.2.4 塑料铝箔层压包装袋

这种材料是由一层铝箔和聚乙烯或聚酯薄膜层压而制成,价格较贵。能为在恶劣污染环境或湿度 条件下长期储存印制板提供极好的保护。

应按材料供应方推荐的方法密封包装袋。缺点是不能打开包装检查。材料供应方应提供有关的详 细资料 。

注:(对于9.2.2、9.2.3和9.2.4)所有可用来储存印制板和保护印制板可焊性的塑料材料包装袋,应无释放降低 可焊性的化合物,如硅有机化合物。使用于燥剂可以延长储存时间。

9.3 包装步骤

9.3.1 包装前处理

印制板必须进行干燥处理,以除去潮气。

干燥的温度和时间应与基材或(和)表面涂层相适应。

在进行包装时,应带手套,以减少包装过程中的污染。

9.3.2 包装

参照9.2.2、9.2.3和9.2.4材料的成本,可在一个袋子中装入若干块印制板。在这种情况下,印制 板之间要用和印制板尺寸相同的无硫棉纸或其他合适材料隔开,以防止印制板擦伤。为避免同一包装 要打开数次, 一个袋中的印制板数量可根据供需双方的协议决定。

单独打包在袋中的多块印制板应按一定数量放在一个容器中(例如纸箱)。

9.3.3 交货检验

透明塑料袋可以不打开包装,用目视检查印制板的数量。

交付印制板全检很难不打开包装,两种可行的方法可避免打开包装:

—包装前在厂家检查,或

———验收和检查后,再进行包装。

9.3.4 拆封检查

应在组装和焊接前48 h 内拆开印制板的包装。

附 录 A

(标准的附录)

确定永久性保护涂层余隙窗口的尺寸

A1 确定最小余隙窗口(SAW) 直径时的考虑

A1.1 镀覆元件孔连接盘的最小余隙窗口

最小余隙窗口应足够大,以适应:

—-所有元件安装孔(在最大尺寸时)的合理位置是在连接盘内;

——最小有效焊接面积(见图 A1)。

A1.2 非镀覆元件孔连接盘的最小余隙窗口

对 A1.1 的补充:

——连接盘应足够大以提供焊接后连接盘的拉脱强度;

——最小余隙窗口直径应足够大以增强焊点强度。

A1.3 表面安装无孔连接盘的最小余隙窗口

固定表面元件的连接盘的最小余隙窗口应足够大,以允许:

——应用再流焊时,沉积足够量的焊膏;

——放置元件时,元件与印制板接触有足够的位置公差;

——获得要求的焊点几何形状。

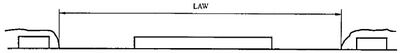

A2 确定最大余隙窗口(LAW) 直径时的考虑

最大余隙窗口直径应等于连接盘两边最近导线间的距离减去导线宽度的正公差再减去阻焊层或覆 盖层与导线重叠部分的2倍(见图A2)。

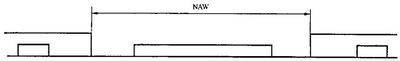

A3 确定标称余隙窗口(NAW) 直径时的考虑

A3.1 考虑涂覆工艺的工艺公差(PT)

为提高成品率,应同时满足公式 A1 、A2:

NAW>SAW+PT ………………………………(A1)

NAW<LAW-PT …………………………………(A2)

A3.2 最佳NAW

通常标称余隙窗口的最佳直径为最小余隙窗口和最大余隙窗口直径的平均值(见图 A3)。 当不能 满足 A3.1 的条件时,实际中可降低对不重要因素的要求,如导线覆盖或要求满足最小有效焊接面积

所选的标称余隙窗口直径可能大于最小余隙窗口和最大余隙窗口直径的平均值。因此这种选择的 结果反映了不同的质量合格水平(AQL) 或较低的导线覆盖要求。

A4 举例

最大镀覆孔的孔径:1.00 mm。

孔中心轴与连接盘中心的偏移量:0.15 mm。

永久性保护涂层离孔边缘的距离:≥0.05 mm。

因此,最小余隙窗口的直径:SAW=1.00+2(0.15+0.05)=1.40 mm。

印制板上最小导线宽度:0.20 mm。

导线宽度的公差:0.04 mm。

设计导线宽度(以生产底版为准):0.20+0.04=0.24 mm。 连接盘间有一条导线,连接盘节距:2.54 mm。

导线边缘间的标称距离(以生产底版为准):2.54-0.24=2.30 mm。

最宽导线间的距离(成品板上):2.30-0.04=2.26 mm。

永久性保护涂层覆盖导线的最小重叠部分:0.05 mm。

因此,最大余隙窗口的直径:LAW=2.26-(2×0.05)=2.16 mm。

永久性保护涂层的位置及尺寸的工艺公差:PT=0.30 mm。 对于在正常生产效率下的涂覆工艺,标称余隙窗口直径为: 最小值1.40+0.30=1.70 mm

最大值2. 16-0.30=1.86 mm

标称余隙窗口的最佳直径:(1.40+2.16)÷2=1.78 mm。

工艺允差由设计加上工艺要求:1.78-1.4=2.16-1.78=0.38 mm。 由工艺公差和设计确定的余隙窗口的示例见图 A4。

通用方法:确定产品可以接受的最大或最小余隙窗口,对照工艺公差确定标称值。

图 A1 由最小有效焊接面积要求确定的最小余隙窗口(SAW)

图 A2 由导线覆盖要求确定的最大余隙窗口(LAW)

图 A3 由设计确定的标称余隙窗口(NAW)

注:连接盘可能与镀覆孔结合在一起。

图 A4 由工艺公差和设计确定的余隙窗口的示例